失って初めて気付くものがある。あって当たり前だから、感謝することもないし、存在にすら思い至っていないかもしれない。さりげなく与えられていた親切、平穏な日々、健康もその類いのものだろうし、連綿と受け継がれてきた物や技術が途絶えて、ようやく焦り始めるなども同源だろう。

『鬼滅の刃』『るろうに剣心』『BLEACH』『犬夜叉』『あずみ』『どろろ』『刀剣乱舞』『ラストサムライ』『座頭市』……漫画やゲームの世界にも、時代小説や大河ドラマ・時代劇・映画にも、日本刀はごく自然に登場する。刀剣が出てきたことを特別な事象と思うことはあまりないだろう。それほどまでに刀剣は日本人の中にごく当たり前のものとして息づいている。たとえ、明確に意識していなかったとしても。

国宝指定品中、工芸分野の約半数を占めている日本刀にもかつて、この「当たり前」が物語世界だけのものになってしまうかもしれない、重大な危機があった。

時は昭和20(1945)年、太平洋戦争終結後間もない復興期の日本――。

GHQによる刀剣接収

現代日本では、刀剣=怖いもの、といった反応を見ることがしばしばある。「刀剣はどれほどの名工が作ろうとも凶器」といった評価を耳にすることも少なくない。近年のブームで刀剣に対する本質理解が深まり、そうした敬遠・忌避の姿勢も徐々に変化してきてはいるが、それでも博物館などの展示物としての刀剣、「ケ」というより「ハレ」の存在、非日常の空間にあるもの、といった感覚が一般的だろう。

江戸時代以前には、土産物として簡素な造りのものに名刀工の銘を入れた刀が売られていたり、神社に祈願のための刀剣を奉納したり、といったことがさほど珍しくない光景としてあった。現在でも観光地、あるいは神社で木刀や模造刀などが売られているのを目にするが、それに通じるものがあるかもしれない。

つまり、身近で一般的な存在(名刀に触れる機会は現代より少なかっただろうが)として刀剣は息づいていたのだが、敗戦国である日本を占領下に置いたGHQは、日本刀を「純然たる武器」とみなした。

「刀剣は武器にあらず」

日本の刀剣は、武器としてのみ存在してきた訳ではない。どころか、武器としての比重は、多くの現代日本人が考えるより圧倒的に軽い。とはいえ、無論武器としての機能をまったく持たなかったものではなく、合戦場で使用された形跡も確認されている。が、これを詳述しはじめると本1冊書ける分量となるため、ここでは関連記事を紹介するに留めたい。刀をメイン武器として使っていたのは幕末だけ?日本刀の立ち位置を考えてみる

なお、幕末は刀剣史上、非常に特異的な時代であるが、小説や時代劇などで人気の高いこの時代の有り様に戦国ものの映画やドラマ演出・小説などが加わって、刀剣全体のイメージとして広まっているのかもしれない。

刀剣全体、と述べたが、刀剣には2つの方向性があった。

1つは、博物館で見られるような、非常に丹念に作られた刀剣である。美観を強く意識した美しい鉄肌と刃文、そして幾工程にも及ぶ複雑精緻な研磨。刀剣鑑賞の歴史は古く、鎌倉末期に成立した重要文化財の絵巻物『松崎天神縁起(まつざきてんじんえまき)』に烏帽子を被った人物が畳の上で刀剣を鑑賞する姿が描かれている。南北朝時代の歴史物語『増鏡(ますかがみ)』にも、後鳥羽上皇は刀剣の鑑定に秀でている、との記述が見られ、刀剣鑑賞が行われていたことが窺える。意外に思えるかもしれないが、こちらが本来の刀剣の姿と考えられ、「祈り」「権威付け」「守護」などを主目的としていた。最初の2つは宝物としての扱いであり、神社の御神体・御神宝・奉納品、下賜および献上などの贈答を目的とした使用法がこれに当たる。「守護」については武器としての意味を含むが、懐に秘める御守や護符などにも似たような意図を強く感じさせる彫刻が施されたものも多く残されている。

もう1つは、数打物(かずうちもの)と呼ばれる、上記のものより簡素に作られた実用刀剣である。これは、鑑賞より実際に使用することなどを目的とした大量生産品で、こちらはまあ武器および土産物に近い。この大量生産品が刀剣の源流であると見なすことは、様々な歴史的側面を考慮するとやや困難である。日本刀剣の成立期と目される平安時代後期において鉄が決して安価なものではなかったことなどから見ても、やはり本流からの派生と考えてよいだろう。

古刀期(ことうき)と呼ばれる中世から、こうした2つの流れが日本刀には存在したのだが、GHQにはそうした事情など知る由もなかった。

あらゆる刀剣を提出せよ

昭和20(1945)年8月15日のポツダム宣言受諾に伴い、GHQより日本国内の一切の武器を連合国軍指定の場所に集めるよう、命令が下された。この中に、刀剣も含まれていたのである。

前述の通り、日本人にとっての刀剣とは純然たる武器ではない。即座に有識者らが立ち上がった。

余談だが、当時の記述をつぶさに読んでいくと、個人的には全面的に共感、とはいかない部分も存在するのではあるが、当時の刀剣観の一端を示していて非常に興味深い。

「刀剣は武器にあらず」として文化財保護の観点から敢然とこの難事に立ち向かった中心人物が、本間順治(ほんまじゅんじ)である。「薫山(くんざん)先生」の名でも知られる氏は、当時、文部省(現・文部科学省)の重要美術品等調査委員会委員として、刀剣部門における国宝・重要美術品指定業務の責任者の地位にあった。「寒山(かんざん)」の号を持ち、こんにち本間と共に「両山(りょうざん)先生」と称される佐藤貫一(さとうかんいち)も、同じく文部省に所属していた。

本間はこの接収の動きを知るや、時の首相・東久邇宮稔彦王(ひがしくにのみやなるひこおう)になんとか進駐軍に働きかけたいと直談判を行う。刀剣の歴史や意義を語る本間の熱意に東久邇宮は心打たれ、GHQに厚い信頼を寄せられている近衛文麿(このえふみまろ)元首相に本間より話をすることを条件として、本間の願いを承諾した。

本間らの奔走が実り、同年9月29日には「善意の日本人が所有する骨董的価値のある刀剣類は、審査の上で日本人に保管を許す」との覚書がGHQより日本政府に出された。

しかしこの間、すでに取り返しのつかない事態がいくつも生じてしまっていたのである。

折られてしまった国宝の太刀

GHQによる一連の接収騒動は、日本刀剣史上、最大の悲劇と呼ばれる。戦利品として進駐軍に持ち去られたのはまだよいほうで、1カ所に集めた上でガソリンをかけて焼き払われたり、海に投げ込まれて失われたり、切り刻まれてスクラップされたりと、二度と帰らぬ存在になってしまったものは枚挙に暇がない。

中でも、思い余った所有者に幾つかに切断されてしまった国宝の太刀の話は、関係者たちの滂沱の涙を誘った。

終戦直後、ある愛刀家は自らが所有する国宝の太刀を命令通りに警察署へ届け出た。しかしその価値を知る署長は、提出した先で万一のことがあってはならない、と、そのまま持ち帰らせたのである。そこで終わればよかったのだが、その後、命令に従わずに刀剣を隠し持つ者は銃殺される、とする記事が新聞に掲載された。所有者も署長も、今さらあったとは言えなくなり、進退窮まった所有者は思い余ってその国宝の太刀を幾つかに切断してしまったのである。アメリカの軍法で裁かれるより、せめて日本の法律によって国宝破損の咎で断罪されたい、との涙ながらの届け出が文部省にもたらされた時には、みな茫然としたという。

終わらない悲劇

覚書が出されたからといって、この騒動が終息したわけではなかった。

そもそも「善意の」日本人とは何かの判断も、骨董的価値の有無の判断も、すべてが連合国軍の手の内にあって、日本側に介入の余地はなかった。さらに注目すべきは「保管」の許可であって「所有権を認める」ものではなかった点である。

加えて、全国同一部隊の管轄下にあったのではなく、各地域の司令官に処置の裁量権が委ねられていたことから、トラブルが相次いだ。

昭和20(1945)年12月、戦火を逃れて疎開させてあった刀剣が東京・羽生で偶然発見され、GHQに押収される。ここには重要美術品20余本を含む150余本が保管されており、いずれも名刀揃いであった。当然、返還を求めたが、幾度出向いて交渉を重ねても埒があかない。本間・佐藤両氏が、英語の堪能な同僚・倉田文作(くらたぶんさく)氏らの協力を得て、ようやく刀剣に関する責任を負う窓口を探し当てたのは、その年の大晦日のことであった。

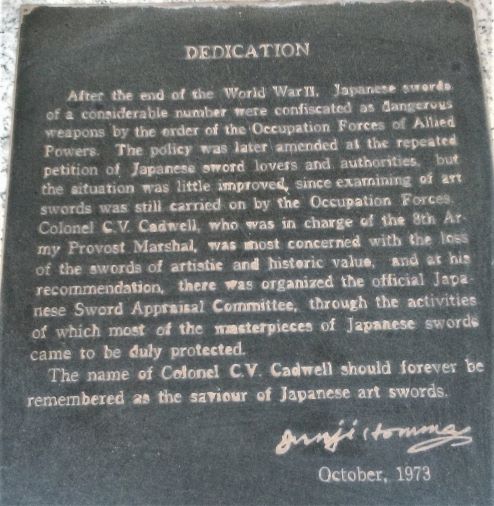

「永遠に記憶されるべき日本刀の救世主」と讃えられたキャドウェル大佐

米第8軍憲兵司令官、C.V.キャドウェル大佐が接収刀剣の責任者であったことが、日本刀にとっての蜘蛛の糸となる。そして、この糸が切れることはなかった。

キャドウェル大佐は日本側の訴えに熱意をもって耳を傾け、深い理解を示して問題解決に尽力した。大佐は、国内外の複雑な事情によって即座にすべての刀剣の安全保障を約束することは叶わないが、国宝級の刀剣については自分が責任を持って保護する、と約束し、これを実行した。そして、独断で没収しようとする各地の部隊を幾度も制止したのである。岡山の池田家に伝わってきた、日本刀剣史上最高峰の呼び声高い名刀・大包平(おおかねひら)も、キャドウェル大佐に危ういところを救われた1つであった。

昭和21(1946)年6月3日、キャドウェル大佐の尽力によって勅令第300号銃砲等所持禁止令が発布された。「価値の有無の審査を日本政府に委ねる」「刀剣審査員による審査を行う」「刀剣所持許可証は日本政府が発行する」などを主な内容としたこの法令により、刀剣が再び日本人の手に戻ってきたのである。この覚書のコピーをキャドウェル大佐から渡された佐藤は、滂沱たる涙を禁じ得なかった、と書き残している。

美術品として

この勅令に基づき、全国で審査が開始された。詳細な規定は別途存在したものの、基本方針は以下の通りであった。

・なんらかの美術的価値が認められるものはすべて合格

・個人の一生を飾る思い出の品はすべて合格

・歴史上・宗教上、貴重な資料となるものはすべて合格

第1回の審査期間内に所持許可が下りた刀剣は全国で約8万本、そして、これがこんにちの登録証制度へと連なる源流となった。現在、刀剣所持に関する許可が「人」ではなく、「刀剣」に紐づいているゆえんである。

しかし、問題は残っていた。全国にまだ数多の刀剣があることは想像に難くなかったこと、そして売買譲渡についてはいまだ認められていなかったことである。これはしばらく解消されず、引き続き大きな課題として残された。

赤羽刀を救え

昭和22(1947)年、赤羽にある米第8軍兵器補給廠に、大量の刀剣が集積していたことが発覚する。これはキャドウェル大佐の把握外であり、かつ、権限も大佐の及ぶ地ではなかったが、国宝や重要美術品および美術的価値の高い刀剣が相当数含まれていると見られたことから、倉庫内の調査が急務となった。

ここでもキャドウェル大佐は熱意と誠意をもって事に当たった。兵器補給廠を管轄する兵器部長・サドラー大佐に掛け合い、倉庫内の調査を許可したのである。サドラー大佐も信頼と親愛の情を本間らに示し、刀剣の審査が始まった。

審査にあたったのは20名の刀剣専門家で、各曜日3名で作業を進めていった。倉庫内に入った彼らが驚いたのは、何十万もの数量よりも惨憺たる有様についてであったという。

当初の予定を大幅に上回る約7カ月後、ようやく審査が終了した。5037本の刀剣が憲兵隊のトラックで東京の国立博物館に搬入され、返還先が判明しているもの908本が所有者の元へ帰っていったが、残りの持ち主不明なものについては1本1本に番号を振り、調書を作成して管理した。

時折、博物館などで以下のような白いペンキで数字の書かれた刀剣を見かけることがあるかもしれない。これは、この時の名残である。

なお、千葉県から別途追加搬入されたものが、この「赤羽刀(あかばねとう)」の中に含めて整理されたため、4500本以上の赤羽刀が博物館で保管されることとなった。そして後に、GHQによる接収刀剣類を総称して「赤羽刀」と呼ぶようになる。

日本美術刀剣保存協会の誕生

キャドウェル大佐の助言もあり、昭和23(1948)年2月24日、東京国立博物館内に財団法人日本美術刀剣保存協会(略称・日刀保)が誕生した。これは日本刀の保護・鑑賞の普及・研究の奨励・刀剣にまつわる職人技術の保存奨励を目的とした機関で、全国の刀剣団体が一致団結して国内外に働きかけた、画期的な民間団体であった。初代会長は、刀剣収集家としても知られる肥後細川家当主・細川護立(ほそかわもりたつ)氏、顧問や理事・評議員の名簿には本間・佐藤両氏はじめ刀剣界の錚々たる顔触れが見て取れる。

赤羽刀は国立博物館内で日刀保が管理するよう、GHQより指示された。整理・調査・保存修理など費用はすべて日刀保が負担し、至急の手入れを要する約60本については研磨および鎺と白鞘の新調を行った。

20年後の昭和43(1968)年5月25日には、東京都渋谷区代々木に日刀保の独立施設である「刀剣博物館」が開館する。現在は公益財団法人となり、また平成29(2017)年に両国国技館や江戸東京博物館に程近い墨田区両国の地へ移転している。なお、本記事内で使用している記念碑の画像は、すべて代々木の旧施設のものである(現在、記念碑は一般公開されていない)。

日刀保は現在も刀剣の保存と公開・職人の育成・調査研究と鑑賞指導を目的として、精力的な活動を行っている。

平成11年、刀剣接収騒動の終息

昭和30年代までに、旧所有者が判明した刀剣が返還されたが、それでもなお数千もの刀剣が国立博物館には残されていた。それらは1本ずつ防錆紙に包まれ、木箱に収納するなどの対策を講じられていたが、それでもほとんどの刀剣には錆が出ていた。

その現状を憂いていた衆議院議員・山中貞則氏の尽力により、平成7(1995)年に「接収刀剣類の処理に関する法律」が成立、旧所有者が判明したものについては返還を行った。

確認の取れなかったもの、申し出のなかったものについては国に帰属することとなり、その後、国が管理保管するものを除いた3209本を、それぞれの刀剣にゆかりのある全国の公立博物館等に無償贈与することとなった。

平成11(1999)年12月、半世紀以上に及んだGHQによる接収刀剣騒動に、ようやく幕が引かれたのである。

名刀を無償返還したコンプトン博士

ところで、もう1人、戦後の刀剣接収に関連して記憶しておきたい人物がいる。

ウォルター・A・コンプトン博士。アメリカの大手製薬会社の会長であった博士は大変な愛刀家で、400本あまりの日本刀を所持する全米随一のコレクターとして知られていた。

ある日、博士はペンシルベニア州ピッツバーグの骨董店で日本刀を見かける。かねてより日本の刀剣に並々ならぬ興味を抱いていた博士は、それが非常に優れた出来の刀剣であることを見抜いて買い求め、調査を重ねた。

すると、それが日本の国宝に指定されている鹿児島照国神社(てるくにじんじゃ)の奉納刀・備前三郎国宗(びぜんさぶろうくにむね)の太刀であろうことが知れたのである。博士よりの問い合わせを受けた前述の本間氏は、照国神社より国宗のものであった鞘を取り寄せ、コンプトン博士が来日持参した太刀と合わせてみた。すると、ぴたりと鞘に納まったのである。「元の鞘に収(納)まる」「反りが合わない」などのことわざに見る通り、鞘は刀剣に合わせて特注で作られるため、長さや厚さ・反りなど、本来の組み合わせ以外すんなり合うことはない(ごく一部の例外はあり)。つまり、博士の推測通り、アメリカの骨董店にあった太刀は照国神社の国宝・国宗だったのである。

昭和38(1963)年、コンプトン博士は、「名刀には在るべき場所が自然に決まっている。私物としておくものではない」として、無償で日本に返還したのであった。

博士はこの他にも数本を日本に寄贈返還しており、日本政府から勲四等旭日小綬章を贈られている。

もう一度、刀剣は凶器にあらず。そして

現在、毎年11月には東京で大刀剣市が開かれている(今後の開催予定は、主催者の発表をご確認ください)。全国から刀剣店が集まり、毎回歩くのにも気を遣うほどの大変な活況を呈しているこの催しには、国外からも相当数の愛好家が駆け付け、うっとりと刀剣を眺める。もしあの時、必死に奔走した人たちがいなかったなら、訴えに耳を傾けたキャドウェル大佐がいなかったなら、このなごやかな光景は今、存在していない。無論、連綿と続く自国文化の象徴たる国宝・重要文化財からもすべて消え失せている。

少しおかしな話をしてしまうが、さほど深刻な理由もなく気落ちしてやる気がなくなり、しばらくぼうっとしていたことがあった。ふと傍らの愛刀が目に止まり、何気なく手にした、その瞬間、暖かな光に全身を包み込まれたような錯覚に陥ったのである。何を馬鹿な、と一笑に付すのは簡単だが、明日をも知れぬ時代に心を支えるものとして、内なる敵に打ち勝つための守護として、刀剣はあったのかもしれない。と、そんな風に思わずにはいられない、限りなく優しい不思議な体験だったのだ。

刀剣は単なる凶器にあらず。かつてこの国に起きた悲劇と絆とを、いつまでも心に留めておきたいと願ってやまない。

▼おすすめ書籍『名刀大全』名刀の魅力と歴史がわかる決定版大型作品集