「七宝焼の『七宝』というのは、7つの宝という意味で」

ふむふむ。耳には館長の言葉が入ってくるが、目は見事な花瓶に釘付けだ。一瞬にして心を奪われてしまった。

「仏教の経典の中に、金とか銀とか瑠璃(るり)とか…世の中にある7つの美しいものを『七宝』と総称するんですね。そういった7つの宝を全て合わせたかのように美しいものだから『七宝焼(しっぽうやき)』という名前がついたんです」

こう解説されるのは、あま市七宝焼アートヴィレッジの館長、小林弘昌(こばやしひろまさ)氏だ。

ちなみに、法華経ならば「金・銀・瑠璃・シャコ貝・メノウ・真珠・マイカイ」が七宝なのだとか。経典によってこの七宝は異なる。それにしても、この世にある7つの宝を合わせたように美しいとは、なかなか興味がそそられるではないか。今回は、そんな「七宝焼」を深く知るため、「尾張七宝」の原点である、愛知県あま市へと飛んだ。訪れたのは、あま市役所に隣接している「あま市七宝焼アートヴィレッジ」。

取材では、職人の方にも話を伺うことができた。気の遠くなるほどの時間をかける七宝焼。その裏側を含め、是非とも「七宝焼」の魅力を伝えたい。

それでは、ご一緒に。「七宝焼」の超絶技巧を味わうツアーへと出かけよう。

(なお、本記事に掲載された七宝焼は、全て「あま市七宝焼アートヴィレッジ」所蔵となります)

七宝焼の正体って陶器じゃないの?

まず、最初にお断りしておこう。七宝焼は、断じて陶器ではない。話はここから始まる。

「簡単に定義すると、『七宝焼』とは、金属の表面にガラスを焼き付けたもの。陶磁器と混同されますが、方法や材料は全然違います」

正直なところ、見た目には陶磁器との違いが本当に分からない。素材が金属だと知って本当に驚いた。中には陶器や磁器など金属以外のものにガラスを焼き付けることも。ただ、それは例外的で数は非常に少ない。やはり、見目麗しいのはベースが金属の場合だ。ガラスと金属は相性が良いといえる。

「素地は金属で、その表面にガラスを焼き付けた。じつは、ガラスが作られるようになったら、誰でも最初に思いつきます。金属で形を作って、その上にちょっと溶かしたガラスを焼き付けたら、キレイにできるだろうなと」

確かにその通りだ。だからだろう。金に青い縞模様で有名なエジプトのツタンカーメンの黄金のマスク。あれは七宝焼だ。金の素地にラピスラズリを模したガラス釉を溶着させて作られている。七宝焼の起源は明らかでないが、世界では紀元前、遥か昔から作られてきた長い歴史がある。

「日本で古い七宝焼といえば、有名なのは正倉院にある『黄金瑠璃鈿背十二稜鏡(おうごんるりでんはいじゅうにりょうきょう)』です。7、8年に1回出るか出ないか。展示されれば、間違いなく目玉商品となるものです。鏡の裏側がガラスなんです」

日本でも、もちろん昔から七宝焼は作られていたようだ。もともと、古代から江戸時代までの七宝焼は「象嵌七宝(ぞうがんしっぽう)」が中心。素地のへこんだ部分にガラスの釉薬を差して作るものだ。しかし、天保3(1832)年に尾張(愛知県)の鍍金工(ときんこう)であった「梶常吉(かじつねきち)」によって七宝焼の流れが大きく変わる。というのも、常吉は、オランダ船が持ってきた七宝の皿を手に入れて研究し、独自の技法で作ることに成功したからだ。常吉の「有線七宝(ゆうせんしっぽう)」により、日本の七宝焼は大きな転換期を迎えることとなる。

それでは、この有線七宝の工程をご紹介しよう。

素地

まず七宝焼の素地つくりから。金属板を加工して形を作らねばならない。手作業で作る場合を「手絞り」、機械で作る場合を「機械絞り」という。現在では、ほぼ機械絞りで原形を作っているという。

鎚で金属を叩いて伸ばす。花瓶であれば曲げて筒状にする。加熱して柔らかくしてから、また叩く。この繰り返しだ。

下絵

素地の表面に、筆を使って丁寧に墨で下絵を移し入れる。

なお、七宝焼の図柄に決まったものはない。昔は図柄を描く専門家もいたという。日本画家などが大半だった。ほぼ1品ものが多く、図柄は花鳥が一般的で、他にも蝶や龍などもあるのだとか。

植線

図柄の輪郭になる部分に、銀線をピンセットみたいなものでしごいて、折ったり丸めたり曲げたりしながら、立てて張る。これを「植線(しょくせん)」という。真鍮線は初めだけ。明治の半ばからは銀線を使い、今はそちらが主流だ。銀線の方が柔らかいのだとか。大体、厚さ0.2mm、幅1.4mmのテープ状のものを使う。

「何のために線を立てるかというと、ガラスを焼きつけるためです。簡単にいうと、色のついたガラスの粉に、水と布海苔(ふのり)を入れて、へらですくって色を差す。このとき、色々な粉の境目がぼけてくるので、それをきちんとわけるために線を立てて堤防にしているんです」

ちなみに、接着剤は、紫蘭の根を乾燥させてすりつぶした「白きゅう」を使うという。

釉薬の調合

釉薬(ゆうやく)は硝石、珪石などの主原料に、色の素となる酸化した金属などを混ぜて作る。金を混ぜれば「赤色」、銀を混ぜれば「黄色」。酸化銅であれば「青色」、コバルトも「青色」、マンガンは「紫色」となるのだとか。調合して、1400度で6時間熱すると溶けて融合する。これが「溶解」だ。その後、冷やして固まったものを砕く。

「グラデーションがかかった図柄の場合は非常に手間がかかります。葉っぱといっても、『緑色』は薄い緑から濃い緑まである。色の変化を先に作っておかなければいけません」

「絵の具と違いますから。絵の具であれば、青と白を混ぜながら、その分量を変えていけば濃淡ができる。グラデーションが可能です。しかし、釉薬はそういうわけにいかない。青い粉と白い粉を混ぜて振っても混ざらない。中間色にはならないんです」

確かに、青は青のまま、白は白のまま。あくまで粒同士で溶け合うことはない。では、少しずつ濃淡をつけたい場合はどうするか。予めグラーデ―ションとなるように、分量を少しずつ変えて砕いてよく混ぜておく。そうして熱を加えて溶解させる。冷ましてから結晶に戻して潰すのだ。つまり、ただ混ぜるのではなく、それぞれ「溶解」という手間が入るわけだ。

「手間や準備が大変です。事前に色を完全に決めておかないと、七宝焼は作れないんです」

施釉

ウマと呼ばれる台に固定して、線と線の間に釉薬を差していく。これを「施釉(せゆう)」という。

「焼くと表面のガラスの粉が溶けて、ベースの金属に焼き付きますが、手で触って線が分かるようではいけないんです」

つまり、焼き終わった後にもう一度色を乗せる。この作業を繰り返すのだという。銀線と同じくらい、目一杯まで釉薬を乗せても、溶けて高さが下がってしまう。何回か繰り返すことで、最終的には、銀線と同じ高さになるのだとか。

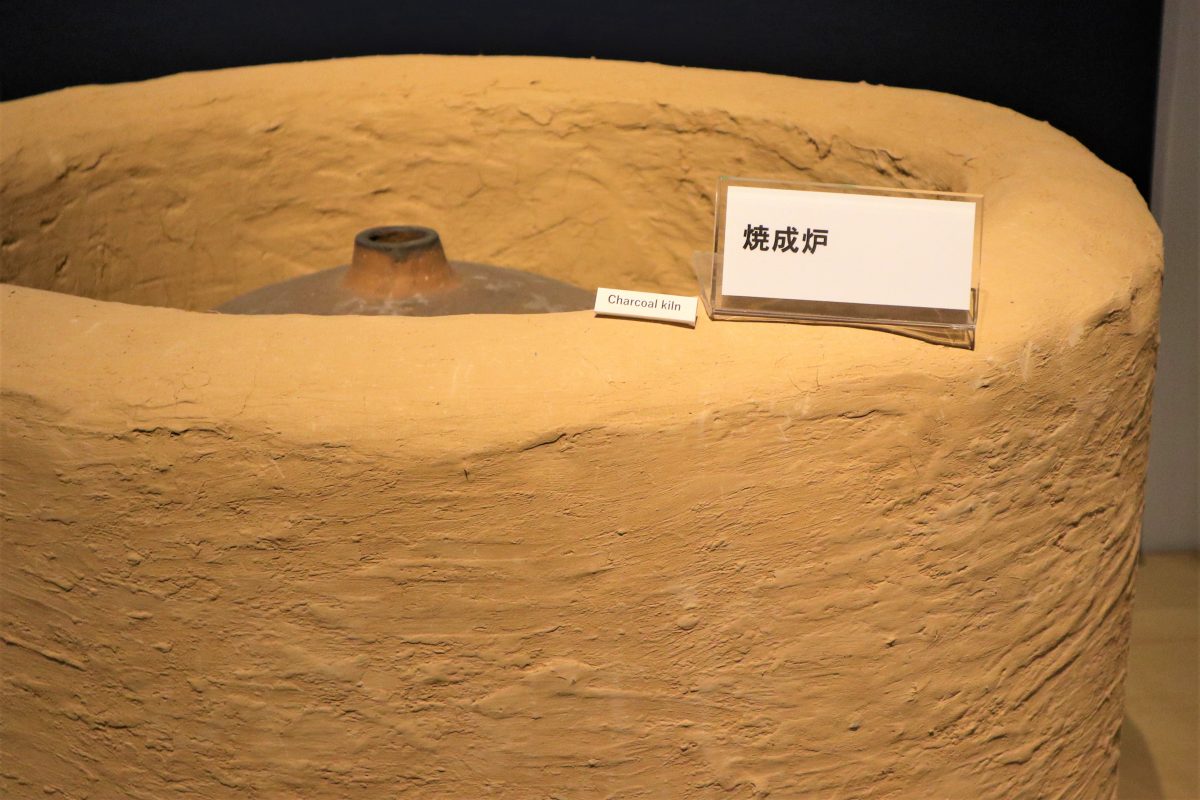

焼成

釉薬を乗せたものを焼く。温度は700℃~800℃で、焼く時間はおよそ10分程度。思いのほか、非常に焼く時間は短い。焼く際は、台に乗せて焼く。

「もともと金属の表面に乗ったガラスの粉ですから、表面が解けてガラスが焼き付けばいいので。ほぼ焼き付いたなと思えば逆にすぐ外へ出してやらないといけません」

焼く時間が長いと、ガラスが全て溶け出して落ちてしまうのだとか。何回も焼くので、2回目に焼く場合は、花瓶の上下を逆にして置くという。一方向だけで焼けば、焼いている間にガラスが下へと下がってしまう。逆に置くことで一方向へ流れることを防止できる。ただ、そのために、花瓶の上口と底には、色が乗らない。

研磨

「表面をなだらかにするには、逆に銀線より高さが超える必要があります。そうして線の上に乗った部分を削って、線を出していきます。また削っていくと段々艶が出てくる。線の高さと釉薬の高さが触っても分からないくらいが、完成形ですね」

以前は砥石や朴炭を使っていたのだとか。粗いものから細かいものまで、使い分けて研ぎ上げる。

覆輪付け

最後の仕上げが、覆輪(ふくりん)付けだ。花瓶の上口と底の部分には色がつかないので、銀や銀メッキしたリングを締める。これで色がつかない部分を隠すのだ。

「パッと見て、七宝焼か陶器かどうか判別がつかないですよね。上と下に覆輪がついていれば七宝焼ですね」

こうして陶磁器との違いを判別するのだとか。

進化する七宝焼の技とは?

「七宝焼って、原理としてはホーローと同じ。中が金属で表面にガラスが焼き付けてある。原理は一緒ですが、七宝焼はより装飾的に仕上げたんですね」

装飾美を重視した七宝焼は、様々な技法が開発され次第に進化していく。そのきっかけとなったのが、来日していたドイツ人化学者ワグネルの釉薬の改良だ。光沢のある色鮮やかな釉薬が開発されたことに触発され、様々な技法が次々と生み出された。そのうちの幾つかをご紹介しよう。

盛上七宝

釉薬の種類や素地の改良というよりは、技術の変化といえるのが「盛上七宝(もりあげしっぽう)」である。

特に盛り上げたい部分のみに、あとから釉薬を高く差して焼成する技法。これまで表面を研磨して均質性を追求してきた従来の七宝とは、一線を画するといえる。なお、一通り研磨してから、盛り上げたい部分にのみ釉薬を差して焼き上げるのだとか。

銀胎七宝

「生地が銅板だと色が暗くなるので、中に銀を使うと、より明るい色でキレイに仕上がるんです」

銀は焼くと白くなる性質がある。これを利用したのが「銀胎七宝(ぎんたいしっぽう)」だ。ガラス面を透過した光を銀地で反射させることで、より透明感のあるものになるという。

ただ、銀地であれば原材料費が高くなるというデメリットが。

「そこで、中身は銅板なんですが、銀箔を張りつけてその上から色を乗せるというものもあります。これも明治時代に確立したものです」

銅板だとこの白色が茶色になるのだが、銀張だと鮮やかな色合いとなり、感じが全く違うものが出来上がる。

透明釉七宝―赤透(あかすけ)

透明釉七宝とは、透明な釉薬を使用する七宝焼である。釉薬が透明であるため、素地が透けて見える。これを逆手にとって、素地に文様を彫刻して釉薬の反射を強めるのだとか。なお、赤い釉薬の場合は「赤透(あかすけ)」と呼ばれる。

「戦後まもなくの頃、進駐軍が『赤透』を根こそぎ買っていくという出来事がありました」と小林氏。

「赤透」は、海外ではルビーの最高級「ピジョンブラッド」とも呼ばれ、非常に人気があるという。ちなみに、技術がなければこの深みのある赤色を出すことはできないのだとか。

省胎七宝

引き算の美といわれるのが「省胎七宝(しょうたいしっぽう)」だ。

「胎を省くと書きます。金属がないんですね。作るときには銅板がある。焼いて表面を磨き、そのあとで、中に硝酸を入れて腐食させ、金属を溶かしてしまうんです」

表面の銀線と釉薬のみを残した七宝焼である。簡単にいえば、ガラス製品と同じようなものとなる。厚さは1ミリ程度。非常に脆く壊れやすいとのこと。なんといっても、その発想力がスゴイ。ただ、こちらは海外の技法を取り入れたものだ。明治33(1900)年のパリ万国博覧会で発表され、視察に訪れていた日本人が驚いたのだとか。帰国後、すぐにその再現に挑んだという。

七宝焼の過去と未来

「よく誤解されるのは、七宝村で作っていたから『七宝焼』だと。それは逆です」

さて、江戸時代の終わりから、盛んに作られ始めた七宝焼。ちょうど、明治維新、世界の万国博覧会と七宝焼が海外へ出品できる機会が重なって、その名は一躍有名となった。ただ、同じ愛知県でも、瀬戸焼は瀬戸で作ることに由来した名前だが、七宝焼はその逆だ。特産品の七宝の名前を取って、作っている村を「七宝村」にしたのだとか。

そんな七宝焼だが、現在はというとかなり生産の規模が縮小されている。

「じつは、明治時代がある種ピークですね」

というのも、七宝焼の原材料はその多くが銅板やガラスだ。ガラスの原料となる硝石は、火薬の元になるため、戦争が始まれば金属も含めて武器などの生産に使用されるのだ。

「戦争だと一気に作られなくなる。どちらかというと、七宝焼は『飾り』ですから。生活の必需品ではないんです」

実際に、明治以降で、日本は多くの戦争に突入した。その都度、生産は縮小。作られた七宝焼自体も日本にあまり残っていなかったという。コレクターが外国にある七宝焼を買い戻し、展覧会に出展することで、ようやくここ10年ほどで知られるようになったのだとか。

「最近は『超絶技巧』という言葉が使われるようになってきています。江戸時代や明治時代の職人芸として、そういった名前を冠した展覧会も開かれるようになってきました」

「七宝焼の工程を知って頂いてから見ると、明治時代の職人が『超絶技巧』と言われるのが理解できるかと思います。花びら1枚1枚、鳥の羽根の筋も全て銀線が入れてあるんです」

ただ、七宝焼には難点がある。

「七宝焼は『高級品』という扱いなので、世の中の景気に左右されます。景気が悪ければ全く売れなくなってしまう。今はずっとそんな時代が続いていて、長期低落傾向です」

これは、なにも七宝焼に限ったことではない。需要が少なくなれば、自然と職人の数も減る。生計が立てられないから仕方がない。すると、今度は後継者不足の問題が生じてくる。「尾張七宝」は伝統的工芸品の指定を受けているが、他の地域では今や産業として成り立つ「七宝焼」は存在しない。業者は幾つかあるが「産地」としての七宝焼は既に消えてしまったのだ。

「現在、尾張の職人は全部で20人くらい。全盛期は七宝屋さんだけで100軒くらいあって、それぞれの七宝屋に、線を立てる職人、釉薬を指す職人がいて。職人の数は多かったんです。今は職人がいないので、かつての窯元といわれた人たちが、自分で線を立てて七宝焼を焼く。家族でやっているような感じです」

実際に、職人の方にも話を伺った。

相川孝文(あいかわたかふみ)氏。七宝焼一筋、50年のベテランの職人だ。

「今でもいかに早く作るかが勝負です」

50年の歴を持つ職人の方でも、まだ早さを求めることに驚いた。じつは、現在の七宝焼は注文で作るため、最初から値段が決まっているのだという。つまり、作ることができても1日かかりであれば、採算が取れない。時間をかけずに早くやれば、それだけ利益となるのだ。

「これ1個に線をつけるのであれば、2時間くらいですか。仕事として成り立つまでには、2、3年くらいかかる」

もともと相川氏は釉薬を差す職人だったとか。しかし、職人の数が減って、他の作業も行うようになったという。こうして、実際の七宝焼の現場に立てば、様々な悩みが見えてくる。

「分業で最初は色だけつけるところをやっていて、線付けはそこまでしていないですね」

館長の小林氏はこう話す。

「一番の悩みは、七宝焼が出来上がっても、それが売れるとは限らないということ。値段を高くすると売れないから低くすると、今度は、余計に早く作らないと採算が取れないんです」

なかなか難しい問題だ。多くの手間が、最終的に値段に上乗せされることになる。だから、量産品といわれても、七宝焼では2、3万円は下らない。陶磁器よりは一桁高い価格となってしまうのだ。

「同じ図柄の物をずらっと並べて一気に焼くわけではないんです。1個1個手で作って、最後まで面倒をみてやらないといけない。それが七宝焼なんです」

取材後記ーあま市七宝焼アートヴィレッジをあとにして。

「意外に損をしている部分があって、これって絵の具で塗ったんだよねって(言われます)。分かんないんですよ。きちんと作れば作るほど、その苦労が見えにくくなってしまう」

小林氏の言葉が印象的だった。

ふと学生時代のあだ名「コソ勉」を思い出した。よく親友にからかわれたものだ。今となっては懐かしい。なぜ、あの当時は必死で勉強する姿がダサいと思ったのだろうか。日本人の気質ともいわれる「勤勉」「実直」が、自分を縛るようで息苦しかった。

七宝焼も「コソ勉」と同じ。見た目は陶磁器と何ら変わらない。あたかも量産品の如く、多くの労力など知らぬ存ぜぬで、ただ毅然と存在しているだけ。しかし、知れば知るほど、その手間の多さに驚く。七宝焼の背後には、超えなければならないセンシティブな工程が積み重なっているのだ。これほどまでに、制作工程と完成品にギャップのある工芸もないだろう。

だからこそ、声を大にして言いたい。

作り出されるまでの工程を想像してほしい。

急がずじっくりとその細部を鑑賞してほしい。

そうして。

超絶技巧を心ゆくまで堪能してほしいものだ。

写真撮影:大村健太

基本情報

名称:あま市七宝焼アートヴィレッジ

住所:愛知県あま市七宝町遠島十三割2000

公式webサイト: https://www.shippoyaki.jp/