2021年の大河ドラマ『青天を衝け』の主人公は渋沢栄一。「日本の資本主義の父」と呼ばれた、明治を代表する実業家である。2024年には新1万円札の顔になることも決まっている。そんな渋沢が幕末の京で、新選組の土方歳三(ひじかたとしぞう)とともに、悪事を働く者の捕縛に出動したことがあった。実業家のイメージの強い渋沢が、新選組と行動をともにすること自体、意外に感じられるが、実は若い頃の渋沢には激しい一面もあったようである。はたして渋沢と土方の一度だけのタッグはどんな展開となったのか、紹介してみよう。

京都

京都

落日の徳川幕府

慶応2年、京の不穏な噂

「京都見廻組(みまわりぐみ)の者、300人から400人が徒党を組み、謀叛をたくらんでいるらしい」

そんな物騒な噂が京都でささやかれたのは、慶応2年(1866)9月頃のことであった。京都見廻組といえば、幕臣(徳川将軍の直臣)で構成された京都の治安維持部隊である。それが謀叛をたくらむとはどういうことなのか……。そんな噂が流れる背景には、徳川幕府の威信を揺るがせる大きな出来事があった。

同年6月、幕府は2度目の長州征伐に踏み切る。幕府の命令に従おうとしない長州藩(現在の山口県)毛利(もうり)家に対する武力討伐で、幕府のメンツをかけての軍事行動だった。ところが薩摩藩(現在の鹿児島県他)を通じて新式の銃火器を保有した長州軍は、四方から攻め込んできた幕府軍をことごとく打ち破る。幕府軍がまさかの連戦連敗となる中、7月には大坂城で指揮を執っていた14代将軍徳川家茂(いえもち)が急死。幕府軍の拠点であった浜田城(現、島根県浜田市)や小倉城(現、福岡県北九州市)も、長州軍に落とされてしまった。

やむなく幕府は朝廷に働きかけ、「将軍の喪中」であることを理由に、長州藩と休戦協定を結ぶ。これが9月2日のことで、幕府が休戦を口実に、敗北をつくろったことは誰の目にも明らかであった。幕府の威信は地に墜ちたといっていい。そんな矢先に、京都で不穏な噂が流れたのである。何が起きてもおかしくないような、不安な情勢であった。

貧乏くじ

「大沢源次郎(おおさわげんじろう)の一件、渋沢も耳にしていような」

出仕した渋沢篤大夫(とくだゆう、のちの栄一)が上役から呼び出されたのは、同年10月初めのことである。当時、京都にいた渋沢は一橋(ひとつばし)家の家臣から幕臣に抜擢されており、陸軍奉行配下の調役(しらべやく)として、陸軍奉行詰所の脇にあった役宅で十数人の同役とともに勤務していた。

「存じております。大沢は御書院番(将軍直属の親衛隊)でありながら薩摩と通じ、多数の者どもと不穏なたくらみをして、銃砲火器まで調えているともっぱらの噂であるとか」

「それよ。しかも大沢はつい先頃まで、京都見廻組にいた者だ。剣の腕もめっぽう立つらしい」

渋沢の上役である組頭は、森新十郎という者で、小利口な江戸っ子風の男であったと渋沢はのちに語っている。森が続けた。

「もともと大沢の一件は、町奉行所が知らせてきた。しかし、町奉行所に旗本を捕える権限はない。大沢の肩書きはいま、禁裏(きんり)御警衛番士。その上役はといえば、我らが陸軍奉行・溝口伊勢守(みぞぐちいせのかみ)様ということになる。そこで大沢の捕縛は陸軍奉行配下のお前たちでやれと、溝口様より我らにお鉢が回ってきたというわけだ」

そこで森は小鼻をちょいと指先でかきながら、何気ないそぶりで言う。

「ところが組の者たちは皆、尻込みをしておる。まあ、組頭であるわしが行ってもよいのだが、こうした荒事(あらごと)は浪士あがりの渋沢がうってつけだろうと言う者もいるのだ。そこで、どうだ。貴公、行ってはくれぬか。いや無論、貴公一人で行かせるわけではない。護衛に新選組をつける。なあに、造作もないことだ」

そう言うと、森はこずるい笑みを浮かべた。

渋沢は貧乏くじをつかまされたことを知りながら、まんざらこうした話が嫌いではないらしく「よろしゅうございます」と答えたという。

以上の渋沢と森の会話は、『雨夜譚(あまよがたり)』という渋沢が後年語った回顧録の内容をもとに、想像を加えて再構成したものである。ところで会話の中に「浪士あがりの渋沢」という表現が出てくるが、これはどういう意味なのだろう。

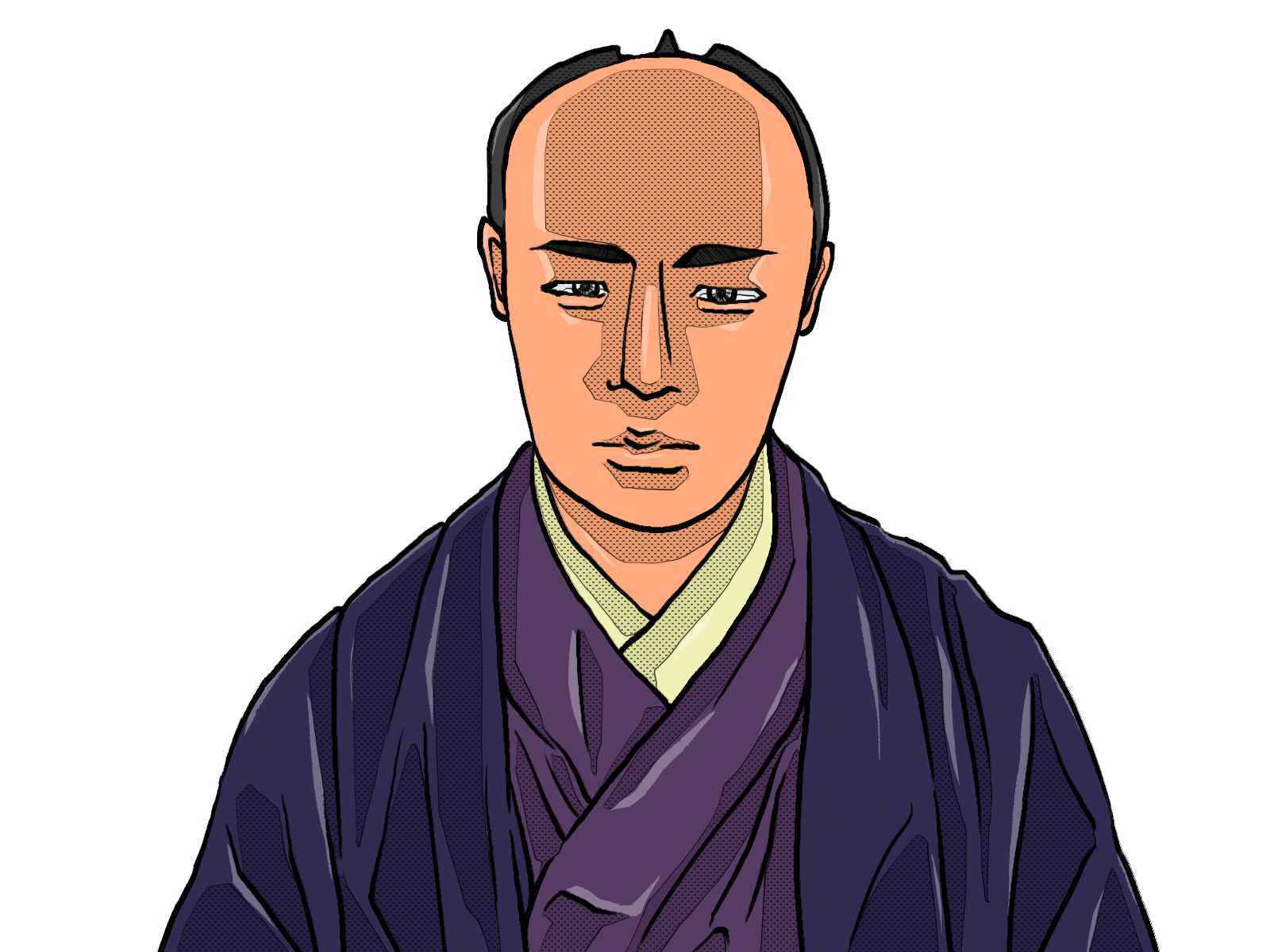

渋沢栄一(渋沢史料館所蔵)

渋沢栄一(渋沢史料館所蔵)

渋沢の横顔

武士になりたい

一橋家の家臣から幕臣へと抜擢された渋沢だが、実は代々の一橋家の家臣ではない。いや、それどころか、もとをただせば武士ですらなかった。武州(武蔵国)榛沢(はんざわ)郡血洗島(ちあらいじま)村(現、埼玉県深谷市)の豪農の出身である。それがなぜ京都で、幕府の陸軍奉行配下の役人となっていたのか。それをまず紹介しておこう。

渋沢は天保11年(1840)に血洗島村の農家渋沢市郎右衛門(いちろうえもん)の長男として生まれた。当時の名は栄二郎。血洗島村から江戸までは、歩いて2日ほどの距離である。父親の市郎右衛門には商才があり、藍玉(あいだま、藍染めの染料を固めたもの)の製造販売で大いに成功し、領主の岡部藩2万石安部(あんべ)家からも注目される人物だった。

渋沢は幼少より父の藍の葉の買い付けを見て成長し、14歳頃から父に代わって買い付けや染物屋まわりを任されるほどであったというから、すでに商才を発揮していたらしい。

しかし渋沢は、藍玉を扱う農家の主で生涯を終えるつもりはなかった。折しも渋沢が14歳の嘉永6年(1853)に黒船が来航し、幕末の動乱が始まる。渋沢は家業を手伝うかたわら、隣村で塾を開いていた尾高惇忠(おだかあつただ)に学問を、また神道無念流(しんとうむねんりゅう)免許皆伝の従兄・渋沢新三郎に剣術を学んでいた。2歳年上の従兄・渋沢喜作(きさく)も一緒だったという。そうこうするうちに渋沢には、「武士になりたい」という気持ちが芽生えてきたらしい。そして17歳の時に、渋沢の心に火を付ける事件が起こる。

領主である安部家が渋沢家に、500両もの御用金上納を命じてきたのだ。御用金は献金ではなく、のちに返済されるものだが、実際それは建前(たてまえ)に過ぎず、献金同然であったという。当時の1両を仮に現在の2万3,000円相当とすれば、500両は1,150万円。渋沢家が裕福なことを知る小藩の、理不尽な要求だった。しかも渋沢が父親に代わって役人と交渉したところ、「農家の小倅(こせがれ)ごときが」とまったく相手にもされなかった。この時の悔しさから渋沢は、武士になって、自分の手で世の中を変えたいと願うようになる。

渋沢の生家(深谷市)

渋沢の生家(深谷市)

無謀な計画

御用金の一件から3年後の安政7年(1860)、江戸で幕府大老の井伊直弼(いいなおすけ)が水戸の浪士らに討たれる桜田門外の変が起こった。幕府高官が白昼討たれた事件の衝撃は凄まじく、幕府の権威が急落するとともに、政治に批判的な者たちが全国で勢いづいた。当時21歳の渋沢もその一人である。渋沢は父親を説得して翌年、江戸に出ると、塾や剣術道場に通いながら、変革を志す多くの者たちと交わった。

彼らがよく口にしたのが「尊王攘夷(そんのうじょうい)」という言葉である。尊王は京都におわす天皇を敬うこと、攘夷は外国勢力を追い払うことで、元来別々の事柄である。当時の日本人にとって「尊王攘夷」という考え方は、ごく常識的なもので、とりたてて過激な思想ではなかった。ところが、これを幕府の政道批判のスローガンとして使うと、にわかに熱を帯びる。たとえば桜田門外で討たれた井伊大老は、朝廷の許しを得ずに、諸外国と通商条約を結んだということで、尊王にも攘夷にも反するとされたのである。そんな「尊王攘夷」を声高に叫び、幕政批判をする者たちは「尊王攘夷の志士」などと呼ばれていた。

渋沢はいったん血洗島村に帰るが、その後も幕府への批判の声が高まる中、無謀な計画をくわだてる。仲間らと横浜の外国人居留地を焼き討ちするというもので、攘夷の実行であった。そして、そのためにまず近所の高崎城を奪い、兵力を整えて横浜に押し出すことにする。いやしくも高崎藩8万石の城を、数十人程度の農民や浪士で襲ってもどうなるものでもないのだが、熱に浮かされた渋沢にはそれがわからない。文久3年(1863)の秋のことである。

高崎城跡(高崎市)

高崎城跡(高崎市)

尊王攘夷の志士から一橋家家臣へ

渋沢らの暴発は幸い直前に中止となるが、渋沢はすでに江戸から屋敷の土蔵に大量の武器類を運び入れており、不穏な気配は近隣にまで伝わっていた。これがもし領主や、幕府の耳に入れば大変なことになる。やむなく渋沢は従兄の喜作と二人で、ほとぼりが冷めるまでしばらく姿を消すことにした。とりあえずの行き先は京都。しかし、いつ追手がかかるかもわからない。不安にかられた二人はまず江戸に出て、一橋家の屋敷を訪ねた。

一橋家とは、御三卿(ごさんきょう)の一つ、一橋徳川家である。徳川御三家(尾張、紀伊、水戸)に次ぐ家格で、将軍に跡継ぎがない場合は、御三卿(田安、一橋、清水)に跡継ぎを出す資格があった。実際、11代将軍家斉(いえなり)は一橋家の出身である。そんな徳川将軍家に近い一橋家を、幕府を批判し、横浜を襲撃しようとしていた農民の渋沢らが訪れるのも奇妙な話だが、実は渋沢と喜作は、以前より一橋家にスカウトされていたのである。

渋沢らが江戸で志士たちと交わっていた頃、一橋家用人の平岡円四郎(ひらおかえんしろう)と出会っていた。平岡は優れた人材を集めることに余念がなく、たまたま知り合った渋沢や喜作を気に入り、仕官を勧める。ひそかに横浜襲撃をたくらむ渋沢らは確答をしなかったものの、平岡との付き合いは続いていた。そこで追手がかかるかもしれないいま、一橋家の家臣になってしまえば、捕縛される危険から逃れられるだろうと渋沢らは考えたのである。

二人が平岡の役宅を訪ねると、彼は主人である一橋慶喜(よしのぶ)に従って京都に出かけていた。しかし二人が役宅に来るかもしれないことを平岡が周囲に伝えていたため、渋沢らは「一橋家用人家来」という肩書で、京都まで無事に旅することができたのである。京都で平岡と再会した渋沢と喜作は、話し合った末に正式に一橋家の家臣となることを決めた。そして渋沢は渋沢篤大夫、喜作は渋沢成一郎(せいいちろう)とその名を改める。文久4年(1864)2月(2月20日に「元治」に改元)のことであった。

慶喜公の下で

幕府を批判し、過激な行動に出ようとしていた渋沢が一橋徳川家に仕えることは、変節のようにも見える。渋沢自身、心の整理がつかず、一橋家に仕えるにあたり平岡に自分の思いを率直に伝えた。すると平岡は「無謀な行動で命を捨てることが、そなたの目指す攘夷ではあるまい。いま一橋慶喜公に仕えることが何を意味するのか、よく考えよ」と諭したという。

一橋慶喜。のちに15代将軍徳川慶喜となり、大政奉還(たいせいほうかん)を行った最後の将軍として知られる。幕末から維新にかけての動乱は、ある意味、この慶喜が台風の目であったといってよいかもしれない。ここで多くは紹介しないが、若い頃から英明で知られ、14代将軍の候補にもなった。政治的手腕に優れ、倒幕派から「徳川家康の再来」と怖れられた人物である。

慶喜はもともと水戸徳川家から、養子として一橋家に入っていた。幕末の水戸徳川家といえば「尊王攘夷」という思想の発信源であり、慶喜もその考え方は幼い頃より学んでいる。それだけに「慶喜ならば志士たちの気持ちを理解し、尊王攘夷を実行するのでは」と多くの者が期待を寄せていた。渋沢もまた、同じ思いを抱いたようだ。

「慶喜公ならば幕府のためではなく、日の本のためを考えて行動してくれるだろう。それならば、一橋家に仕えることは、あながち自分の考えを曲げることにはならない。慶喜公の下で存分に働こう」

決心を固めた渋沢は、一橋家の軍事力を強化するために、浪士や農民で志があり、有能と認められる者を積極的に仕官させることに尽力した。また持ち前の商才を活かして、一橋家の財政再建に取り組み、目覚ましい成果を上げる。

そうした渋沢の働きを一橋慶喜も評価したのだろう。慶応2年に14代将軍家茂が大坂城で病没すると、慶喜が徳川宗家を継ぎ、次代将軍への就任が目前となった。そこで慶喜は一橋家の有能な者を幕臣へとスライドさせ、幕府組織の中で働かせることにするが、その中に渋沢も含まれていたのである。かくして渋沢は一橋家家臣から、幕府の陸軍奉行支配調役となった。一介の農民から、大変な出世であったといえる。

一橋慶喜

一橋慶喜

新選組との出会い

近藤勇の印象

さて、渋沢の来歴紹介が長くなってしまったが、話を慶応2年10月に戻そう。

組頭の森新十郎より、不穏なたくらみをしている元京都見廻組の旗本・大沢源次郎捕縛を命じられた渋沢は、京都町奉行所の役宅に出向いた。町奉行所がつかんでいる大沢の居場所、人数などを把握するとともに、護衛にあたる新選組と打ち合わせるためである。新選組からは局長の近藤勇(こんどういさみ)が自ら足を運び、同席したという。

新選組といえば京都守護職を務める会津(あいづ)藩御預りの浪士隊であり、元治元年(1864)の池田屋事件をはじめ、反幕府の不逞(ふてい)浪士を厳しく取り締まっていたことで知られる。京都見廻組も新選組と同様の任務を負うが、見廻組が幕臣で構成されたエリート部隊であるのに対し、新選組は浪士で構成された、京都守護職配下の非正規部隊であった。それだけに危険を伴う最前線に立つことが多く、隊士には優れた剣士が多かった。局長の近藤も、天然理心流(てんねんりしんりゅう)の4代目宗家である。

奉行所の役人から大沢についての情報を得た渋沢と近藤は、捕縛に向かう日時を打ち合わせるが、そののち近藤は申し訳なさそうに渋沢に告げた。

「本来ならば拙者が同道すべきところですが、その日はどうしても外せない所用がありますゆえ、代理として副長の土方歳三を同道させることにいたします」

上記は回顧録『雨夜譚』の記述をもとにしたが、一方で渋沢は、近藤と初めて対面したのは事件後であったと著書『処世の大道』で語っている。あるいは奉行所役宅に近藤は来ておらず、事件当日に、土方の口から近藤が同道できない理由を聞いたのが実際だったのかもしれない。とはいえ渋沢は、近藤勇とは二度、直接会って話す機会があったと『処世の大道』に記しており、さらに近藤の印象を次のように語っている。

「近藤勇は、今でも一般から暴虎馮河(ぼうこひょうが、血気にはやり向こう見ずなこと)の士であつたかの如くに見られて居るが、同人は世間で想ふやうな無鉄砲な男ではなかつたのである」「会つて見ると存外穏当な人物で、毫(ごう)も暴虎馮河の趣(おもむき)などは無く、能(よ)く事理(じり)の解る人であつた」

近藤勇(国立国会図書館蔵)

近藤勇(国立国会図書館蔵)

黒ずくめの男たち

洛北紫野(むらさきの)の大徳寺。数多(あまた)の高僧を輩出し、茶の湯にもゆかりの深い臨済(りんざい)禅の名刹(めいさつ)である。大沢源次郎が大徳寺近くの寺(大徳寺境内の塔頭〈たっちゅう〉であったとも)を宿にしているとの情報を得た渋沢と新選組が、捕縛に向かったのは慶応2年10月上旬の夕刻であったという。渋沢が新選組と落ち合ったのは、大沢の宿からも近い料理屋(『大沢の話』ではうなぎ屋)の一室であった。

ちなみに『大沢の話』(『渋沢栄一伝記資料』所収)は、渋沢の孫にあたる市河晴子が渋沢の口述をまとめたものである。大沢捕縛までの顚末が台詞(せりふ)をまじえて詳しく記されているが、前述の『雨夜譚』や『処世の大道』に記されたものと細部で異なる点もある。それらも踏まえつつ、以下、この夜の出来事を再現してみよう。

渋沢が料理屋の二階座敷で待っていると、少し遅れて7人の男たちが座敷に入ってきた。皆、黒い羽織姿で、黒袴をはく者もいた。新選組である。新選組といえば、浅黄色(水色)に袖を白く山形に染め抜いた羽織がトレードマークだが、その羽織を使ったのはごく短い期間であったらしく、以後は黒い羽織に黒袴の黒ずくめの姿が基本であったという。いずれの者も眼光は鋭く、手練れの剣士であることをうかがわせる。先頭の男が会釈をして渋沢の前に座り、挨拶をした。

「新選組副長の土方歳三です。本日は渋沢様が大沢源次郎を召し取るにつき、御身(おんみ)の警護を仰せつかり、我らまかりこしました。大沢の宿を見張る我らの手の者が間もなく戻りますゆえ、しばらくお待ちください」

物腰はやわらかいが、落ち着き払った土方の口調には、いささかも相手が幕臣だからというおもねりはない。渋沢は少し感心しつつ応える。

「御役目、ご苦労に存ずる。本日はまず拙者が大沢のもとに出向き、陸軍奉行の命令をしかと申し伝える所存です。ただし大沢の宿には、多数の仲間がいると聞き及びます。もしその者たちが拙者をさえぎるようであれば、お手数ながらお手前方に助勢をお願い申し上げる」

すると渋沢の言葉に、新選組の一人が「いや、それは危うかろう」と声を上げた。

新選組隊旗

新選組隊旗

新選組ともめる

「聞けば大沢は元京都見廻組で、剣をよく遣うとか。仲間を呼ばずとも、貴殿にいきなり斬りかかるやもしれませぬ。ここはまず我らが踏み込んで大沢を捕らえ、そののちに貴殿が申し伝える方が万全でござろう」

渋沢の身の安全だけを考えれば、そうであろう。が、渋沢は承知しなかった。

「いや、それは困る。大沢の不穏なたくらみはあくまでも噂に過ぎず、その罪状はまだ明らかではない。陸軍奉行からも、不審のかどがあるにつき江戸にて吟味を行うことを伝えよ、とのお指図を受けており申す。大沢が拙者の申し伝えを聞いた上で、理不尽に手向かいいたすのであれば縄にかけても致し方ないが、いやしくも相手は旗本。有無もいわせずに縄目の恥辱を与えるは、武士にあるまじき振る舞いでござろう。拙者、そのような真似には同意いたしかねる」

渋沢の言葉にカチンときたのか、別の隊士が言う。

「御説はごもっともなれど、大沢は剣の遣い手。貴殿が口上を述べられている間に斬りかかってこられたら、何とされるおつもりでござろうか」

「されば、拙者も刀で応じましょう」

新選組の面々は一様に「ほう」という顔になり、一人が少し軽侮のまじった声で言う。

「失礼ながら貴殿は、文筆の御用を務めおられると存ずるが」

「いかにも。お手前方は文官風情には刀は取れぬと申されるかな。なるほど大沢が噂通りの遣い手で、拙者の腕が及ばざれば、討たれるまでのこと。そのときこそ大沢の不埒(ふらち)なくわだては明らかとなり、拙者は務めを全(まっと)うできるというものでござろう。お手前方は拙者の身を案じるがために、拙者の面目を損ねておられる。迷惑である」

ついに隊士の一人が声を荒げた。

「貴殿が面目と申されるならば、我らにも面目がござる。新選組が護衛で出張っておきながら、守るべきお人がおめおめと斬られてしまったでは、新選組の面目が立ち申さぬ。ここはやはり、大沢を真っ先に捕えるべきであろう。方々(かたがた)、いかがか」

新選組の面々がうなずくのを見て、渋沢も声が大きくなった。

「道理の通らぬことを申されるな。本日の御用は拙者が命を受けたもの。お手前方の任務は拙者の護衛であろう。拙者の御用が主、護衛は客に過ぎぬ。しかるに護衛の面目を立てるために、御用を果たすさまたげを為すとあらば、主客転倒ではないか。よろしい。では、これより一緒に陸軍奉行・溝口様のもとに参ろうではないか。この旨を報告し、拙者は護衛をつけられることを辞退いたす。そして、拙者一人で大沢の宿に出向き申す」

渋沢が色をなして立ち上がろうすると、新選組の面々も腰を上げかけた。

骨のある男

「まず、鎮(しず)まられよ」

ずしっとした声が響くと、新選組の面々は口をつぐみ、あわてて座り直した。それまで黙ってやりとりを聞いていた土方が、一喝したのである。

「諸君は渋沢様の言葉を何と聞いたのだ。これは恥を知る武士として、もっともなご配慮ではないか。私は渋沢様の申される通りにすべきと存ずる。渋沢様、貴殿のお覚悟のほど、しかと承り申した。我ら、貴殿の御用のさまたげとなることは一切いたしませぬゆえ、ご安心ください。ただ、大沢の宿までの同道はお許し願いたい。もし、大沢やその一味が貴殿に危害を加えるようなことがあれば、我ら即座に助勢をいたします」

土方は、新選組の面々に一歩もひかず、命がけで御用を果たそうという渋沢の態度に「肚(はら)の据わらぬ者が多い旗本にも、骨のある男はいるものだ」と内心驚いたようだ。

実は新選組の近藤も土方も、渋沢と同様、武州の農家の出身である。志を抱いて浪士隊に入り、京の治安維持に命がけで努める中で、代々の家柄にしがみつき、汚れ役は新選組に押し付ける、武士の風上にも置けぬような者たちを数多く見てきていた。新選組が厳しい隊規を定め、隊旗に「誠」の一字を掲げるのも、正規の武士ではない浪士であるからこそ、自分たちは武士以上に武士たらんとする気概を示していたのである。

土方の言葉に、渋沢の表情もやわらいだ。

「いや、さようなことであれば、同道につきましてはこちらこそ頼み入ります。先刻からの無礼の言は、御用を果たさんと思うが余りのものと、ご容赦くだされたい」

「いやいや、我らこそご無礼の段、平にご容赦を。こちらの面々、いずれも腕は立つが、なにしろ血気盛んな若い者たちです。何としても渋沢様をお守りせねばとの思いから、言葉が過ぎました。さ、まずは一献(いっこん)」

盃をあげ、ようやく座の雰囲気が和んだところで、土方が尋ねる。

「先ほどの貴殿のお覚悟のほどには感じ入りましたが、しかしお見受けしたところ、まだお若い。いくつになられますかな」

「当年、二十七に相(あい)なります」

「されば、拙者よりもだいぶ御下ですな」

渋沢は土方よりも5歳年下であった。

ほどなく渋沢と談笑する土方のもとに、座敷に入ってきた密偵が音もなく近寄り、外出していた大沢が宿に戻ったことを告げると、一座の表情に緊張感が戻った。

土方歳三(国立国会図書館蔵)

土方歳三(国立国会図書館蔵)

大沢源次郎捕縛事件

出動

「新選組にはいま、九つの組がありましてな。本日はそのうちの一つの組頭に頼み、半分の人数を借り受けて、連れてまいりました」

料理屋を出る際、土方が何気なく渋沢に言った。一般に新選組には一番隊から十番隊まであったと語られることが多いが、実際は異なり、最大で9組(隊)。時期によって編制は異なる。慶応2年当時の編制は一つの組に組頭が1人、伍長が2人、平隊士が10人、計13人で構成されていた。おそらく土方はいずれかの組から、半分にあたる伍長1人と平隊士5人を借りて、渋沢の護衛に臨んだのだろう。実戦慣れした精鋭たちであったと思われる。

夜空に黒々と大徳寺の大屋根が広がるのを横目に、一行は大沢が宿にしている寺へと向かった。小さな玄関の前に至ると、渋沢は「しからば、これで」と土方に会釈する。土方は「ご油断なく」と渋沢に声をかけ、後方の隊士たちに目配せすると、数人が素早く寺の周囲へと散っていった。寺から逃げ出そうとする者を捕らえるためで、市街戦を得意とする新選組だけに、見事な呼吸である。

渋沢が暗い玄関に声をかけると、書生らしき者が一人出てきた。

「拙者は陸軍奉行支配調役の渋沢篤大夫と申す者。大沢殿にご面会いたしたい」

「あいにく、主人はすでに床についておりますが」

「いや、御奉行の命にて火急の用件でまかりこし申した。ぜひともお取次ぎ願いたい」

「それでは、どうぞこちらに」

書生の案内で渋沢が玄関を上がり、奥に入るのと入れ替わりに、数名の武士が刀を引きつけ、どやどやと玄関に現われた。が、玄関先で黒羽織の新選組の面々が目を光らせていることに気づくと、顔をこわばらせて、後ずさる。一方の渋沢は、通された部屋で少し待っていると、奥から寝間着姿の大沢が現れた……。

あっけない幕切れ

土方は、玄関で立ちすくむ数名の者たちをにらみながら、屋内の気配をうかがっていた。もし僅かでも危険を察知したら、即座に踏み込む構えである。

しばらくすると、外から何やら騒ぐ声がして、寺の裏口を固めていた隊士が若い男の腕をねじ上げ、土方のもとに連れてきた。

「副長、この者がいま裏口から飛び出してきました。仲間を呼びに行くものと見ましたゆえ、取り押さえたところです。おい、相違あるまい!」

「どうかご勘弁ください。私は近頃こちらに雇われた者です。つい今しがた、若いお侍が一人で奥まで入ってこられ、主人に向かって何かをお命じになると、主人は『恐れ入りました』と平伏いたしました。関わりあいになれば私も捕らえられるのではと怖ろしくなって、逃げ出したのです。どうぞお助けを」

若い男の言葉に土方と隊士が顔を見合わせていると、玄関奥のふすまが開き、渋沢が姿を見せた。手には大沢のものであろう大小を持ち、後に従えているのが、大沢本人らしい。

「土方殿、大沢は申し渡しの儀、神妙に受け入れ申した。ついては身柄を御辺(ごへん)へお引き渡しいたす。なお差し出たことながら、大沢の態度、殊勝に見受けました。その辺、どうかご斟酌(しんしゃく)いただいて、よろしくお願い申す。拙者はこれより、陸軍奉行・溝口様へご報告に参ります。本日は、ご苦労をおかけしました」

「渋沢様、ご無事でお役目を果たされ、祝着にございました。大沢の身柄は、新選組でお預かりいたします」

何ともあっけない幕切れだった。渋沢がたった一人で乗り込んで、大沢に陸軍奉行の命令を伝えると、大沢はなんら抵抗もせず、神妙に縛(ばく)についたというのである。その後、吟味の結果、大沢は京都見廻組在職中に十津川(現、奈良県吉野郡十津川村)郷の物産の談合で私腹を肥やそうとしており、その後、部署異動になっても、成果を得るまで病と偽って京都に居残っていたことが判明する。つまり京都見廻組400人が謀叛をたくらむだの、薩摩と通じて銃砲火器までそろえ、不穏なくわだてをしているだのといった事実はなく、他愛もない噂に尾ひれがついたものだった。当時の幕府が、いかに反幕勢力に脅え、過敏になっていたかがうかがえるだろう。以上が、大沢源次郎捕縛事件の顚末(てんまつ)である。

余談として

渋沢と土方が顔を合わせたのは、この日一度きりであったと思われる。

ただその後、従兄の渋沢成一郎(喜作)とは多少、縁があった。新政府軍と旧幕府軍との最後の戦いとなった箱館戦争の折、成一郎は彰義(しょうぎ)隊(のちに小彰義隊)を率いて新政府軍と戦うが、その上官が土方だった。蝦夷地(えぞち、現、北海道)において土方が指揮する軍は負け知らずであったが、新政府軍が箱館総攻撃をかけた明治2年(1869)5月11日、土方は一本木関門付近で戦死する。大沢源次郎捕縛事件から、およそ2年半後のことであった。渋沢成一郎は箱館戦争から生還している。

一方、渋沢は大沢捕縛事件の翌年、幕府が派遣したパリ万博への随員の一人としてヨーロッパに渡り、幕府瓦解後の明治元年(1868)11月に帰国。翌年1月には静岡で商法会所を設立し、実業家への第一歩を踏み出していた。こうして見ると、渋沢と土方という全く異なる人生を歩む二人が交差した、奇跡的な瞬間が大沢捕縛の夜であったといえるだろう。

最後に、明確な出典は明らかではないが、晩年の渋沢のエピソードとして伝わるものを紹介しておこう。老境の渋沢は、4男の秀雄が毎晩本を読み聞かせるのを楽しみにしていたという。ある夜、秀雄が読み上げる本の中に「新選組 土方歳三」の名前が出てきた。渋沢は、秀雄が読み進めるのを止め、土方の名が出てくる箇所を繰り返し読ませたのち、ぽつりと語ったという。

「土方歳三は、私の友達だ」

たった一度、会っただけの人間を友達と呼べるのかと、現代人は奇異に思うかもしれない。しかし渋沢の言う友達は、現代の意味とは異なるのではないか。おそらく渋沢の言う友達とは仲の良い相手ではなく、互いに人間としての本質を理解し、信頼できる相手を意味しているように感じられる。このエピソードが事実であるならば、土方と向かった大沢捕縛事件は、渋沢の生涯の中でも、強く印象に残った出来事の一つだったといえるのかもしれない。

参考文献:渋沢栄一述『雨夜譚』、渋沢栄一述・市河晴子筆記『大沢の話』(以上、『渋沢栄一伝記資料』所収)、渋沢栄一『処世の大道』(実業之世界社蔵版)、安藤優一郎『幕末の志士 渋沢栄一』(MdN新書)、菊地明『京都見廻組 秘録』(洋泉社y新書)、菊地明編著『土方歳三日記 下』(ちくま学芸文庫)、ブログ汐海珠里「新選組 徒然日記」 他