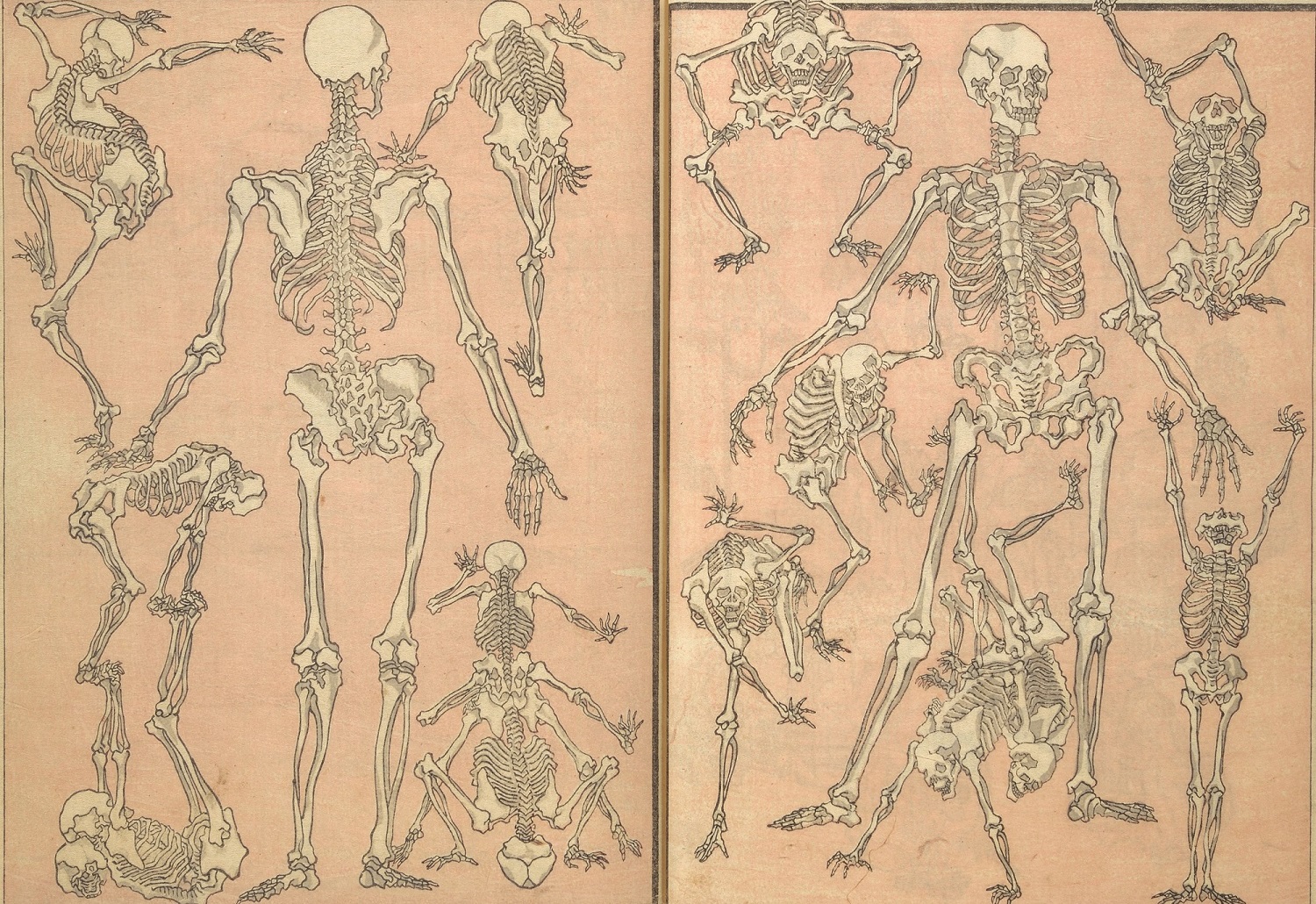

高貴な血をひく姫君も、白百合のように艶やかな婦人も、涼しい声をもつ少女も、床の間の置物のような美人だって、皮を剥いでしまえば皆おなじ。匂い立つ色気も玉を転がすような笑い声もすっかり消え失せて、これが人とはにわかに信じられない干乾びた、むき出しの魂の入れ物となる。

日本の古典文学には、骸骨や髑髏(どくろ)がしばしば登場する。ときに骨は無常の思いとなり、生への執着となり、生者を恐ろしくも甘美な幻想世界へ誘いこむ。豹変した姿を目の当たりにして、なおあなたは彼女たちを受けいれられるだろうか。

乾いた蛇の死骸と白骨美女 『狗張子』巻之三「伊原新三郎、蛇酒を飲むこと」より

元和年間のある夏の日、暑い夕暮れのこと。

新三郎はこぎれいな茶店を見つけた。すると店内から15、6の美しい娘が出てきて新三郎をなかへと招き入れた。そのうち日が暮れて、新三郎が酒を所望すると娘は「良き酒のあり」と、酒をもってきてくれた。何度目かのお代わりの後、酒をとりに立った娘についていった新三郎は奥の部屋を覗いてしまった。娘は天井から釣り下げた大きな蛇の腹を裂き、滴り落ちる血を桶に入れ、それになにかを加えて酒にしていたのである。

恐ろしくなって逃げだした新三郎。娘が追いかけてくる。どうにか町はずれまで逃げて、民家をたたき、かくまってもらうと事情を説明した。すると話を聞いた家主は、そんなところに茶店はないという。

夜が明け、茶店のあった場所へ行ってみると、茫々と茂った草のなかに手足の欠けた古い婢子(魔よけの人形のこと)と干乾びて黒くなった蛇の死骸、ひと揃いの雪のように白い死骨があった。新三郎はすべてを打ち砕き、焚きすて、堀に沈めた。ところで新三郎には持病の中風があったが、蛇酒の効果なのか、すっかり癒えたという。

琴を弾く美しい死骨の女 『撰集抄』巻七第一話「唐亭子事」より

昔、もろこしの官人亭子が冬の夜更けに遭遇した出来事である。

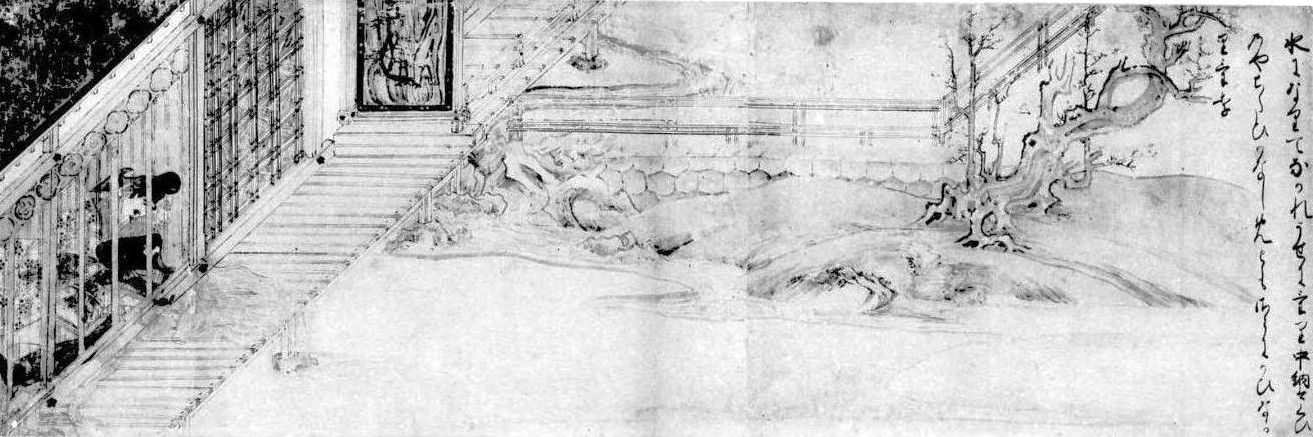

退朝し、遠くの家路を一人急いでいると、寂しい野中にかすかに灯火が見えた。嬉しくなって近づくと、荒れた家のなかで美しい女が琴を弾いている。門をたたき、泊めてほしいと頼むと、一度はためらったが女は家のなかへ入れてくれた。琴の音は、心が澄みわたるように美しい。

亭子が尋ねると、女はここに3年ほど住んでいると答えた。

やがて月の影も薄くなり、鳥の声が聞こえはじめた。朝になって、亭子はすすきの茂るなかで死人の骨と添い寝していたことに気づく。驚いて馬に飛び乗り、鞭をあてて人里に出て、人々にこのことを語ると、ある話をしてくれた。

「この里にいた梅頭という美しい娘がいつも琴を弾いていた。娘は父母に先立って死んだので、遺骸をその野原に棄てたのだ。その骨が、夜になると女に化けて琴を弾くのだ」

なんとも不思議な話である。

死してなお、野に心を置いて、自分の骨をもとめて琴を弾きつづけているのだろう。

美女×髑髏の織りなす妖艶な世界

『撰集抄』の「唐土亭子事」によく似た話に『今昔物語集』の「人妻、死して後に、本の形に成りて旧夫に會ひし語」や『雨月物語』の「浅茅が宿」がある。でも、これらの話で男たちが添い寝していた白骨は、いずれも死んだ妻だった。胸に抱いた妻はあたりが明るくなるにつれて温度を失い、ひと夜の夢から目を醒ますと愛した相手はすでに亡き者であった、という語りはこの世の無常と儚さを感じさせる。

一方で、夜道を行く男たちがひと時の夢をみた美女がじつは死骨でした、という展開は、まるで怪異小説のような趣がある。ここで描かれるのは女たちの生への執着、そして不完全な死である。無残な姿で白日のもとにさらされた死を、骨がみせた幻想の世界として浮かび上がらせている。

人に優しく、白骨には手向けを 落語『野ざらし』より

愛し合う、とまではいかなくとも、髑髏が美女となって男の前に現れ出るという話は存外少なくない。そのひとつ、落語の『野ざらし』も生きている男と死んだ美女との交渉を描いた小話だ。

ある夜のこと。

長屋に住む八五郎は、隣部屋から聞こえる女の声に気づく。隣に住んでいるのは堅物なことで有名な年寄りの清十郎だ。翌朝、八五郎は昨夜の女は誰かと隣人を訪ねた。清十郎の打ち明け話は次のようなものだった。昨日、向島へ釣に行ったが雑魚一匹かからなかった。帰ろうとすると、葦のあいだから烏が一羽飛びたった。茂みには、野ざらしの髑髏がひとつ。憐れに思った清十郎はふくべの酒をかけ、手向けの句を詠んでやった。その晩、戸をたたく者があり、怪しみつつも開けてみると、若い女が立っていた。屍をさらして浮かばれずにいたが、あなたのおかげで成仏できた。女は手向けのお礼に来たのだった。

話のオチはぜひご自身で聞いてもらうとして、よく似た話が藤原清輔の『袋草紙』にある。これもまた髑髏と美女の取り合わせだ。

「秋風のうちふくごとにあなめあなめ小野とはいはじすすき生ひたり

人の夢に、野の途に目より薄生ひたる人有り。小野と称し、この歌を詠ず。夢覚めて尋ね見るに、一の髑髏有り。目より薄生ひたり。その髑髏を取りて閑所にこれを置きぬと云々。(秋風が吹くたびにああ目が痛い、目が痛い。私の姓が小野だからというわけでもあるまいに、目のなかにすすきが生えているのですよ)」(『亡者の歌』)

ここでは絶世の美女と名高い小町の髑髏が、目のなかにすすきが生えて「痛い痛い」と悩まし気に泣いている。

崩れていく人のかたち

美女は美女でも怪奇にしてグロテスクなのが鎌倉末期の『長谷雄卿草紙』である。美女に弱い高名な学者文人の紀長谷雄は朱雀門のうえで鬼と双六を打ち勝ち、賭物として美女を与えられる。ところが鬼との約束を破ったために、美女は水となって流れ失せてしまうというもの。なんとも好色的な物語だけれど、その美女というのが「屍の良いところ」を集めて作られたというから、なんともグロテスク。なにせ鬼の言うことである。100日のあいだ待てば魂が入り、ほんとうの人間になるらしいがそれも怪しい。

仏教説話集『撰集抄』の「西行於高野奥造人事」には、友人が京に行ってしまった寂しさから死人の骨を集めて、これを編み、人を造ったという話がある。こちらも、人間と呼ぶにはあまりにお粗末な、単に人の姿をしている出来損ないだった。

死者の骨を接いで蘇らせるという話は中世小説『還城楽物語』にもある。「亡骨をつなげ」との命令に、しかし下顎の骨がなかったので大臣の左の膝節をとって繋ぐと天から肉むらが降ってきて、竜王はもとの姿で蘇生したという。

鎮魂としての骸骨の話

骨から人が復活するとか、しかもその骨が運よく美女だったとか。そんな都合の良いことはそう起こらないので、せめてレントゲン写真で美女の身体を透視して白骨を見るぐらいで満足しておきたい。あるいは、その容姿や容貌が美しいと形容されるような女性は、骨になってもなお花のごとく美しいのだろうか。

骸骨にまつわる話がこれほど多く残されているのは、それだけ骨に人が関心を寄せているからだろう。それでなくても生身の身体を生きる者なら誰だって、自分の肉体をおおう一枚布の下の世界を意識せずにはいられないはずだ。

中世の時代には町においても死体はしばしば見られただろうし、じっさいに残酷な私刑を目撃した人もいただろう。骸骨や髑髏は、それを見た者に死への恐怖を与える一方で、生きていることの有難さや、愛欲への連想、亡き人への執着を引き起こす。骨が人の姿となって現れるという話を愉しく読みながらも、私が暗い時代の悲運を想像してしまうのはそういうわけなのだ。

【関連記事】

『死者の骨から人間を造った、西行法師。「人造り」の秘術とその末路』はコチラ

https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/220270/

【参考文献】

『無名抄』鴨長明、角川ソフィア文庫、2013年

『撰集抄』西尾光一(校注)、岩波文庫、1970年

『狗張子』神郡周(校注)、現代思潮社、1980年

『新日本古典文学大系 巻29』佐竹昭広、岩波書店、1995年