幽霊の姿を思い出してほしい。見たことはなくても、頭のなかで描くのはだいたいこんなイメージだろう。場所は墓地の柳の下。白装束で額には三角の紙。生前の恨みがあるのか、うかばれない表情をしている。両手はだらりと下げて、足がない。なぜかジェンダーバイアスが崩れて幽霊というのは女の姿をしていることがおおい。

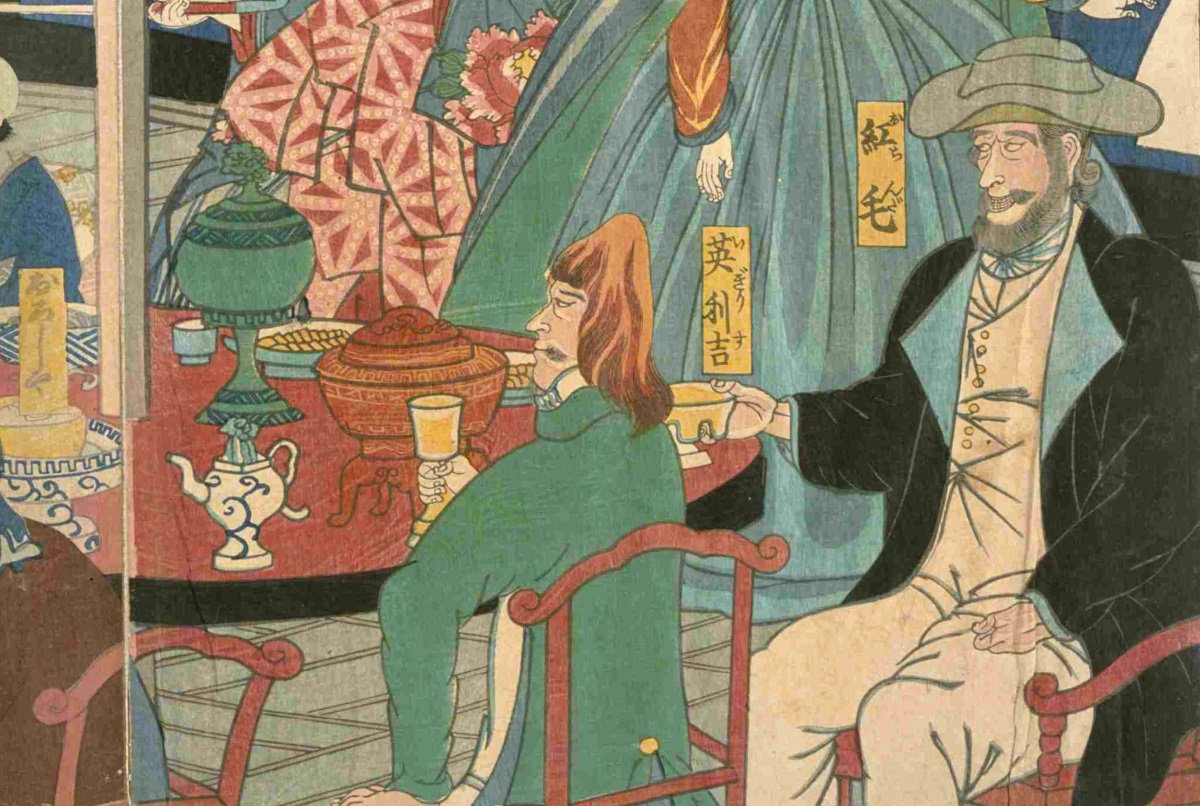

日本の幽霊にはどうにも固定されたイメージがある。一説によると、足のない幽霊は江戸期の絵師、円山応挙からはじまるという。それ以前には足がある者もいたし、古代や平安の物語を読むとまたちがう幽霊像が浮かびあがってくる。

そう、今日の幽霊像のほとんどは江戸怪談の産物なのだ。そんな画一的な幽霊像に私は異を唱えたい。地上にこれだけの人間がいるのだ。幽霊だって星の数ほどいるだろうし、全員がおなじ姿形をしているはずはないのだから。

あらためて〈幽霊〉とはなにか?

「幽霊」という言葉が文献に登場するのは、平安期の『中右記』と比較的早い時代だ。ただ、この頃の幽霊とは「死者の魂」をいうのであって、今のように恨みをもってこの世に現れる怨霊ではなかった。じめじめとした墓地の木の下で怨み言を呟くような怖い幽霊が出てくるのは、江戸庶民文化の時代を待たなくてはいけない。

足があろうがなかろうが、その姿はやはり人間の延長であって、見も知らぬ異形のものというのではない。それだから幽霊は怖いのだ。そして、世の中にはじつにいろんな幽霊がいるのである。

頭のない幽霊

幽霊が怖いのは顔のせい、と思うかもしれないが、じつは頭のない幽霊もいる。

日没の頃である。幽霊を信じない強気な男が酒の酔いに乗じて城外を馬で走っていた。

林のあたりである婦人が男に行先を尋ね、ひとつの包みを託して姿を消した。馬鹿にされたと思い、馬に鞭をあてて進んだ先で十余人が集まって焚火を囲んでいるのに出くわした。

寒いし、日も暮れてきた。男は馬から下りると、先ほどの幽霊女の話をしたが誰も返事をする者はいなかった。よく見ると火にあたっている人の半分は頭がなく、また頭のある者はみな面をつけていた。男は驚いて馬で走り去った。(『太平広記』〈中国〉)

顔のない幽霊

東京は赤坂見附に有名な怪談がある。

雨のそぼ降る晩のことである。京橋方面の年とった商人が夜遅く紀国坂を急いで登って行くと、濠の縁にひとり佇む女の影があった。身を投げるのではと心配した商人が近づくと、女は華奢で上品、服装もきれいで髪は良家の若い娘のように結ばれていた。

商人が声をかけると、女は長い袖で顔を隠して振りむいた。商人が再度声をかけると女は袖を下に落し、手で自分の顔を撫でた。見ると目も鼻も口もない。商人は声をあげて逃げ出した。

紀国坂をかけ登り、ようやく遠くに蛍火の光る蕎麦屋の提灯を見つけた。商人は蕎麦屋の主人に先ほどの怪異を話したが、こちらを向いたその蕎麦屋にも顔がなかった。(『貉』〈日本〉)

幽霊の足は良い香り

足のない幽霊は日本では通説になっているが、一説によれば幽霊には足があり、しかも幽霊女の足はとても良い香りがするという。

ある男が月下で幽霊女と出逢い、相交わった。女が言った。

「冥籍の帳簿によれば、あなたとは一百十六回交わることができます。もし他人に気づかれなければ同棲もできるでしょう。私は人間の女同様に月経もあり、受胎もできますが、あなたは子どものできない運命だから後継ぎを作ることはできません」

それを聞いた男は憔悴し、しかも同輩に関係を知られてしまったので里へ帰ることになった。男は幽霊と交わるたびに暦の下に朱で丸印を書いておいた。あとで数えてみると、一百十六個の丸印があったという。この男の話によれば、幽霊女の足はとても香しかったという。(『続子不語』〈中国〉)

幽霊の髪の毛はやわらかい

一般的な幽霊は髪をざんばらに乱して、垂れた髪が顔をおおっている。そのあいだから、目がこちらを見つめてくる。というのがお決まりの演出になっているが、ある話によれば幽霊の髪は生者のそれとは別物らしい。

仕事を終えた男が夜道を帰っていると、道端で泣いている女を見かけた。話を聞くと、夫が亡くなったという。二人は夫婦のように戯れるようになったが、男は日ごとに瘦せ衰えていった。男は心配になり、こっそりと女の髪を一束切りとった。驚いた女は逃げ去った。

よく見ると、その地に家屋はなく、女と交わっていた場所は蟹の入る穴。精液の跡は血になっていた。女の髪は蝋燭のようにやわらかで黒く、牛皮のようだった。しかし刀で切っても火で焼いても壊れなかったという。(『子不語』〈中国〉)

腰痛に悩む幽霊

生前の情報というのは死後にどのくらい引き継がれるのだろう。恨みや復讐心を持って行く者がいるのだから、そのほかのことも引き継いでいるかもしれない。たとえば、持病とか。

夜、幽霊が医術に長じた先生を訪ねてきた。幽霊は名前を名乗ると、自分は腰痛を患って死んだが、死んでも腰が痛くて困っている。治療を頼みたいと言った。

幽霊には形がないのにどうやって治療すればよいのか。医者が尋ねると、藁人形を作ってそれに穴をあけて鍼をさせばよいという。

医者は藁人形を作り、腰と肩と背に鍼をうち、供養をして埋めてやった。翌日、ある人が来て礼を述べ、帰っていったという。(『異聞総録』〈中国〉)

氷のような息を吹く幽霊

幽霊にはものを食べるイメージがないけれど、口臭があったりするのだろうか。中国清代の文人、袁随園によれば幽霊というのは死にかたによって口の臭いがちがうらしい。たとえば、水死した幽霊の息は羊のような生臭さ。陸で死んだ幽霊は紙の臭い。息の臭いに加えて、幽霊の吹く息はとても冷たいと言われている。

『子不語』では、ある男が家のなかに突然入って来た女と出くわし「私のものを還しておくれ」と頼まれる。男が物はなんだと問うが、女は答えない。代わりに口をあけて男に息を吹きかけた。その息は氷のように冷たかったという。

おなじ本に、もう一人、息を吹きかけられた男の話がある。

男は眠っていたが、背中の一部が胡桃ほどの面積だけ冷たく感じられた。次第に冷たさは皿ほどの大きさになり、やがて骨にしみるほど寒くなってきた。耳をすますと、ふうふうと誰かが息を吹きかける音がする。見ると、髑髏が口を開けて敷物越しに息を吹きかけていた。

幽霊が息を吹きかけるという話にはさまざまなバリエーションがあって、読んでいて飽きない。なかでも私のお気に入りは、夫をなくした若い妻が寂しく眠っているところに死んだ夫がやってくる、という話。

妻の寝所を訪ねてきた夫は、妻の耳もとで囁くのだ。あなたの咽喉に病気があるから視てやろう、と。妻が口をあけると、夫は接吻し息を吹く。その息は氷より冷たく、肺にまで達するほどだった。翌晩になっても咽喉の冷たさは消えなかったという。(『明斎小識』〈中国〉)

胸にひやりと残された夫の面影。なんだかロマンチックだ。

おわりに

民俗学者の柳田國男は「自身がこれを真個(ほんとう)の話だと思って話す」のでなければ研究対象に数えるべきではないと語っていたが、なにぶん実際に見たことのない幽冥世界のことだから幽霊たちがどんな姿形をしていて、どんな暮らし送りを送り、なにを考えているのか分からないことばかりだ。そのうえ昔話は誇張されやすいから、事の真偽は不明ときている。

それでも持病に悩んだり、いたずらに息を吹きかけたり、妻に接吻する口実を探したりする幽霊の姿には生前の人間らしさが表れていて、心を寄せずにはいられない。地上は煕煕攘攘、きっとあの世だって賑やかにいろんな幽霊が行き交っているにちがいない。

※足のない幽霊についての記事はこちらから

円山応挙は何で幽霊を描いたの? 幽霊画を鑑賞する前に読みたいおすすめ3冊

【参考文献】

小松和彦(編)「怪異・妖怪文化の伝統と創造―ウチとソトの視点から」国際日本文化研究センター、2015年

小泉八雲(著)平川祐弘(訳)「骨董」河出書房新社、2014年