NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の舞台となっている江戸の遊郭・吉原は、年間80以上の年中行事を催すことで知られた一大娯楽地でもありました。なかでも「紋日(もんび)」は吉原独自の華やかなイベントを開催する祝い日で、江戸の町人をはじめ地方からも多くの見物客がやって来るなど、集客効果も抜群でした。しかし、同時に吉原の衰退につながる諸刃の剣でもありました。

年中行事でも重要な「紋日」とは?

年中行事とは、上巳(じょうし/雛祭り)・端午・七夕などの五節句から花見や神社の祭礼まで、日本人が四季折々に親しんできた伝統文化です。吉原は一般社会に浸透したそれらの行事に加え、紋日という独自の催しを持っていました。

享保5(1720)年成立の『洞房語園異本(どうぼうごえんいほん)』には「吉原にてはもの日といふ」とあり、そもそもは繁忙日を指す「物日」と呼んでいたようです。それが、妓楼(ぎろう)の「屋号紋」が入った衣装を着て女郎たちが祝ったことから、いつしか「物」が「紋」に転訛(てんか)したとの説があります。屋号の紋を付けて行う行事は、妓楼の経営者たちによるいわば個人的なお祝いにすぎず、遊郭の外では見られないものでした。

なぜ、そんな習慣が生まれたのでしょう。理由はふたつありました。

ひとつは、特別な祝日なので客が支払う揚代(料金)を倍に設定することができたからです。また、女郎が着る紋付きの着物をあつらえる資金も、彼女たちから徴収し“中抜き”していました。つまり紋日を多くもうけるほど、妓楼は潤ったのです。

もうひとつは集客のため。

『青楼絵本年中行事(せいろうえほんねんじゅうぎょうじ))』は正月2日、女郎たちが郭内の各所に年始挨拶に回る「年礼」の花魁道中が、子どもや夫婦連れの江戸町人、地方から物見遊山でやって来る観光客でごった返していたと記しています。

年礼は「八文字」という、花魁独特のゆっくりした歩調で吉原各町を巡りました。それを各妓楼が一斉に行うのですから、丸1日の時間を要したと考えられます。『青楼絵本年中行事』は2組の花魁道中がすれ違う場面を描いています。

他にも5月5日の端午の節句や、七夕なども紋日に設定しており、多くの見物客が集まりました。

紋日が始まったのは元禄年間か

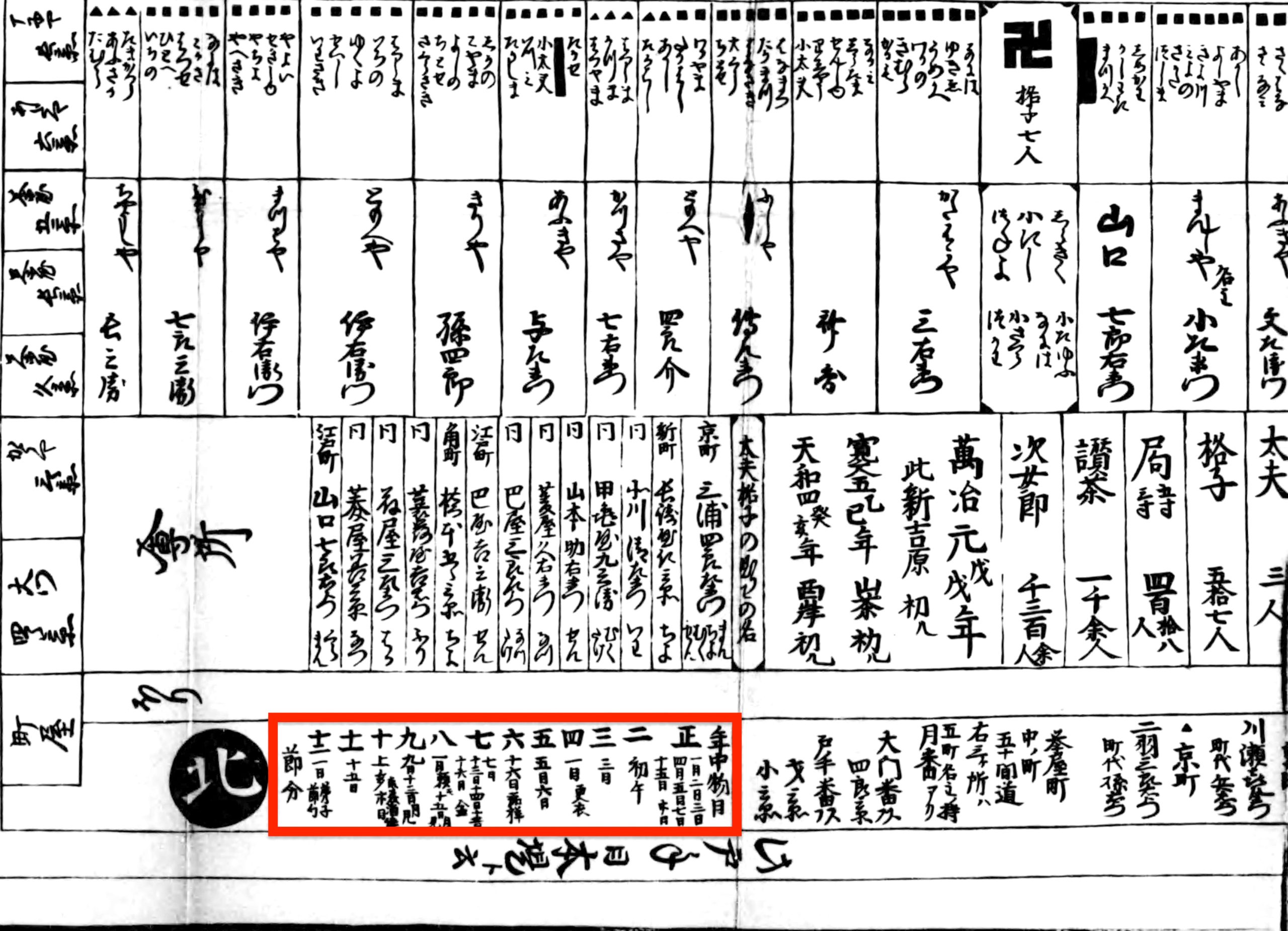

紋日の起源は、はっきりしません。ただし、元禄2(1689)年には徳川家康の江戸入府を記念した「八朔(はっさく)」をはじめ、27日の紋日があったことが『絵入大画図(えいりおおえず)』で確認できます(写真下の赤枠箇所)。

それが享保13(1728)年には94日に増え、寛政8(1796)年まで80日を下回ることはありませんでした。

なかでも安永4(1775)〜天明7(1787)年までの13年間は、84日と一定で推移しています。(『日本史小百科 遊女』東京堂出版)。蔦屋重三郎が安永4年、礒田湖龍斎(いそだこりゅうさい)作『雛形若菜初模様』(ひながたわかなはつもよう)を制作したのが大河ドラマで描かれましたが、この時期は紋日の運営が最も安定していたといえます。

紋日は常連客にとって金食い虫

華やかに見える紋日でしたが、課題も内包していました。

イベントの準備にはお金が必要です。しかし妓楼はほとんど負担せず、女郎に押しつけていました。格の高い花魁は資金の捻出を馴染み客に依頼するのですが、紋日の揚代が倍になっては客も負担しきれません。せがまれても迷惑なため、次第に吉原に行くのを避けるようになりました。

天明7年の『青楼年暦考』(せいろうねんれきこう)は、「吉原紋日の数は昔に比べて倍になったが、最近はかえって来客が少ない」と、馴染み客まで敬遠していることを憂いています。

花魁も店への借金がさらに増え…

花魁は自分が着る衣装の新調に加え、身の周りの世話をしてくれる新造(しんぞう)や禿(かむろ)の着物もそろえたり、奉公人に祝儀を渡したりしなければならず、出費は増すばかりでした。

さらに、紋日に客が付かない場合は揚代を負担して店に納めるシステムでした。そもそも借金のカタに遊郭に売られ、店への返済も進んでいないのです。さらに負債が増えたわけです。

貧乏の隠しごっこは仲の町

『川柳吉原志(せんりゅうよしわらし)』に掲載されている句です。仲の町の紋日は「遊女たちの貧乏を隠そうとする遊び」であると、皮肉られる有様でした。

妓楼の経営者は仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌の8つの徳を忘れた「忘八」(ぼうはち)といわれ、とにかく儲けだけを考える人物でした。『北里十二時』には、経営者夫婦と商人が帳簿を元に金勘定する日常が描かれています。

寛政9(1797)年、“紋日バブル”はついに弾け、年間日数18日と急激に落ち込み、以降は低水準で推移していきます。搾取に苦しむ遊女の境遇を見かねて、幕府が規制した可能性も指摘されています。

寛政9年は、くしくも蔦重が没した年でもありました。

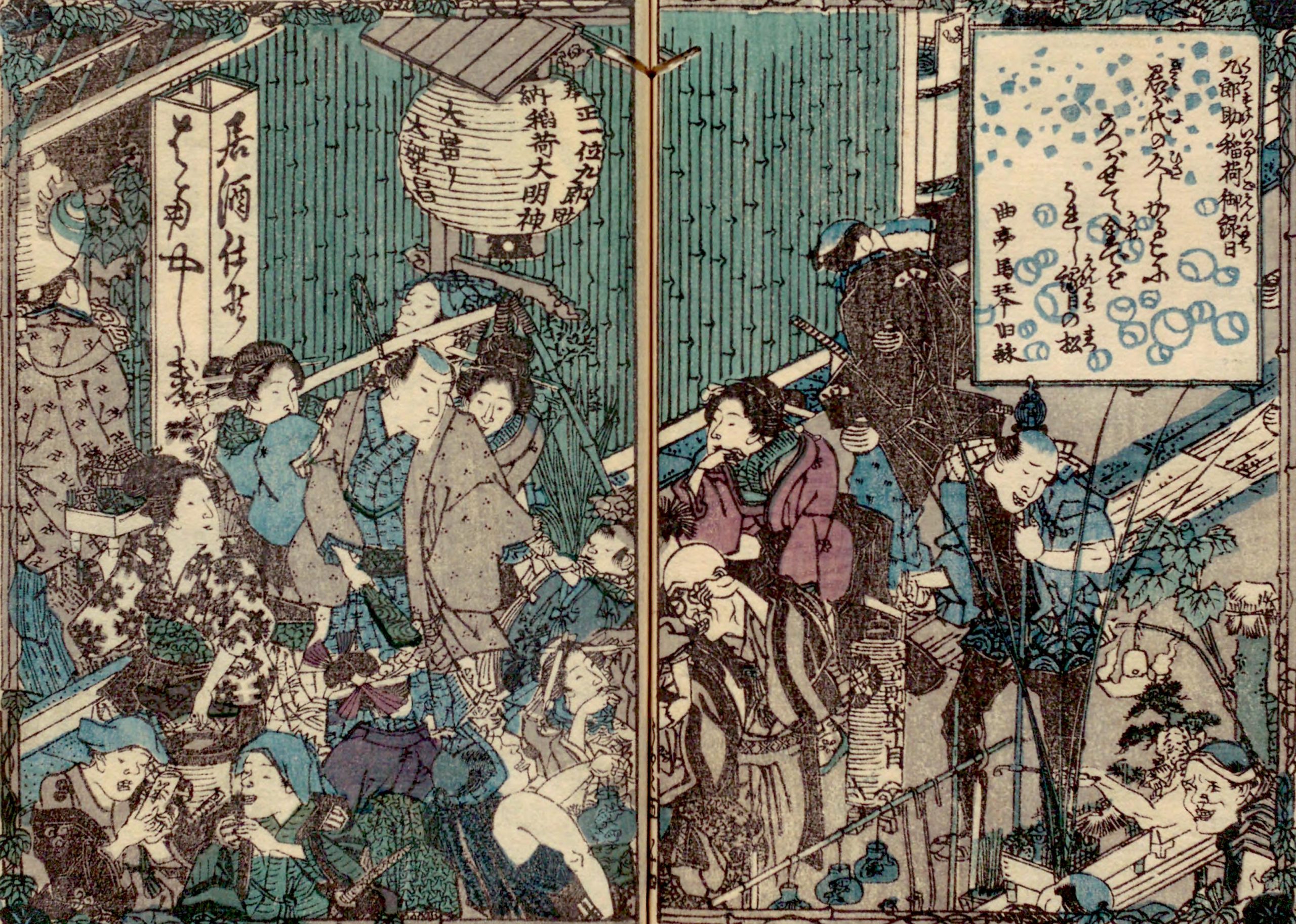

九郎助稲荷の縁日が唯一の救い

遊女にとって苦界ばかりの紋日でしたが、心待ちにしていた日もありました。2月初午(はつうま/最初の午の日)の九郎助稲荷(くろすけいなり)の縁日です。九郎助稲荷は吉原の四隅にあった4つの稲荷社のなかで、遊女たちが最も深く信仰していたことで知られています。大河ドラマでは俳優の綾瀬はるかさんが九郎助稲荷となり、「語り」を担当しています。

遊女たちは縁日にそろって願掛けに出向きました。郭の外からも多くの参拝客がやって来て、大変なにぎわいをみせたそうです。

九郎助へ礼参りする二十七

27歳で年季明けを迎えた遊女が、お礼参りに来た姿を読んだ川柳です。年季を無事に終え、吉原を抜け出した遊女は一部だったでしょう。

実は初午にも、遊女たちは名前入りの提灯を奉納するなど、出費を余儀なくされていました。それでも彼女たちは一心に願い、それによってつかの間苦しみを忘れることができたのかもしれません。

参考資料:『よしわら「洞房語園異本」をめぐって』石崎芳男 早稲田出版

アイキャッチ画像:『新美人合自筆鏡』天明6(1786)年、山東京伝画、耕書堂刊、出典ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)