「道三入道(どうさんにゅうどう)の首級(しるし)にござる」

長良川の南岸に本陣を置く斎藤義龍(さいとうよしたつ)は、床几(しょうぎ)に腰かけ、合戦で討ち取った敵将兵らの首を無言で検(あらた)めていたが、長井隼人佐(ながいはやとのすけ)が運んできた総大将の首を見ると、さすがに表情が揺れ、声を詰まらせた。

老境に入った男の首は、無残にも鼻が削(そ)がれている。「美濃のマムシ」と怖れられた梟雄(きょうゆう)の、変わり果てた姿だった。

「父上。やむを得ぬこととは申せ、かような仕儀となりましたるは、それがしの不徳の致すところ。どうかお許しくだされ。美濃(現、岐阜県)の主は、それがしが引き継ぎまする」

義龍は道三の首にそう語りかけ、手を合わせた。弘治2年(1556)4月20日のことである。

父と息子の反目は、古今問わず珍しいことではない。戦国の世においても、父親を国外に追放した甲斐(現、山梨県)の武田信玄(たけだしんげん)や、父親によって廃嫡(はいちゃく、家督相続権の剥奪)されかけたところ、家臣らが父親を討った豊後(現、大分県)の大友宗麟(おおともそうりん)らの例がある。しかし、父と息子の軍勢が直接刃を交え、息子が父親を討ち取るまでに至った事例は、さすがに多くはない。そこまでやったのが、斎藤義龍であった。

斎藤道三は、油商人あがりの父・松波庄五郎(まつなみしょうごろう)と二代で、一介の商人から下剋上(げこくじょう、下位の者が上位の者を打ち倒すこと)を繰り返し、美濃国主にまで成り上がった男である。そんな父・道三を、義龍は討った。理由は何であったのか。そもそも、義龍の両親は誰なのか。また、義龍が国主の時代、隣国尾張(現、愛知県西部)の織田信長(おだのぶなが)は、美濃を攻略できなかった。義龍の武将としての力量はどれほどのものだったのか。そして義龍が国主の座に就(つ)くと、姓を斎藤から一色(いっしき)に改めたのはなぜか。本記事では義龍の足跡をたどりながら、人物像を探ってみたい。

斎藤道三が使用した家紋「二頭立波」

斎藤道三が使用した家紋「二頭立波」

義龍の両親は誰なのか

二つある義龍の生年説

斎藤義龍は、生涯に何度か名を変えている。元服した際には新九郎利尚(しんくろうとしひさ)と名乗り、その後、新九郎范可(はんか)、新九郎高政(たかまさ)、治部大輔(じぶのたゆう)高政、そして一色左京大夫(いっしきさきょうのだいぶ)義龍となる。高政という名は、道三を討ったのちのもの。また一般に知られる義龍は最晩年のもので、しかも改名したタイミングによっては、斎藤義龍と名乗ったことがない可能性もある。本記事では義龍で統一する。

義龍の生年には、二つの説がある。一つは大永7年(1527)説で、その前年に美濃守護土岐頼芸(ときよりのり)の愛妾(あいしょう)であった深芳野(みよしの)が家臣の斎藤道三に与えられ、十月十日(とつきとおか)を経ずに義龍が生まれたというものだ。そのため、義龍の父親は道三ではなく、土岐頼芸ではないかという噂が流れたという。

もう一つは享禄2年(1529)説で、これは義龍の葬儀で導師を務めた高僧・快川紹喜(かいせんじょうき)の書状に、義龍が33歳で逝去したと記してあることなどが根拠だ。没年から逆算すると生年は享禄2年となり、深芳野が道三の側室になってから2年後である。つまりこちらが正しければ、義龍の父親は道三で間違いないことになるだろう。本記事では、享禄2年生まれで義龍の年齢を数える。

生母は深芳野なのか

ところで義龍は、体格がよかったという。身長は6尺5寸(約197cm)で、馬に乗ると足が地に着いたとか。当時の日本在来馬の体高は4尺(約120cm)前後なので、さすがに足が地に着くというのは誇張だろうが、しかし大河ドラマ「麒麟がくる」で義龍役を演じる伊藤英明の身長が183cmというから、彼より14cm前後も高い。巨漢というべきだろう。

父・道三が大柄だったという話はないので、義龍の体格は母親譲りであったようだ。では、深芳野が大柄だったのだろうか。実は深芳野が大柄だった記録もなく、代わりに該当すると思われるのが、家臣の稲葉良通(いなばよしみち、一鉄)の姉(もしくは妹)である。

寛政3年(1791)成立の『翁草(おきなぐさ)』は、稲葉氏は美濃で並ぶ者のない美貌で道三の室となるが、身長が6尺(約181cm)もあり、そのため道三との間にできた義龍も巨漢であったと記す。つまり義龍は深芳野の子ではなく稲葉氏の子であり、しかも稲葉氏が道三の正室であった可能性が高いという。そうであれば義龍は庶子ではなく、れっきとした嫡男であり、道三が義龍を後継者とするのは当然であったことになる。なお深芳野の名が史料にあらわれるのは江戸時代後期からで、それまでは皆無であることから、深芳野の存在そのものを疑うむきもある。いずれにせよ、義龍が道三の嫡男であることを前提としておく。

義龍の兄弟たち

多数の弟と妹

義龍には多くの弟や妹がいる。弟は孫四郎(まごしろう)、喜平次(きへいじ)、新五郎利治(しんごろうとしはる、義龍の14歳下か)、玄蕃助利堯(げんばのすけとしたか)、仏門に入った日曉(にちじょう)と日覚(にちかく)。他にも義龍よりも早く生まれた庶兄で、道三の弟ともいわれる長井道利(ながいみちとし)がいるが、彼については後述する。

一方、妹は織田信長(おだのぶなが)の正室となった帰蝶(きちょう、義龍の8歳下か)の他、伊勢貞良(いせさだよし)室、斎藤利三(さいとうとしみつ)室、斎藤利之(さいとうとしゆき)室、三木(みき、のちに姉小路〈あねがこうじ〉)自綱(よりつな)室、稲葉貞通(いなばさだみち)室らがいる。とはいえ全員が道三の実子とは限らず、政略結婚のための養女も含まれているだろう。なお、生母については玄蕃助利堯が稲葉氏、帰蝶は明智(あけち)氏出身の小見(おみ)の方とされるが、それ以外は伝わっていない。

養子妙春と新九郎利尚

義龍を含め、これだけ多数の子どもたちがいながら、道三はさらに養子も迎えたという。関白近衛稙家(このえたねいえ)の庶子で、多幸丸。天文元年(1532)に16歳で元服して、斎藤正義(さいとうまさよし)と名乗った。義龍が4歳頃のことである。のちに大納言妙春(だいなごんみょうしゅん)と称する正義は、東濃(とうのう、美濃南東部)の押さえとして可児(かに)郡に兼山(かねやま)城を築き、道三の下で斎藤姓の同名衆(どうみょうしゅう)として活躍した。道三とすれば、服従していない東濃の国衆(在地領主)らに対し、血筋のよい正義を送り込むことで斎藤氏の権威を認めさせ、支配を図ろうとしたのだろう。

兼山城(美濃金山城)跡

兼山城(美濃金山城)跡

義龍は天文5年(1536)、8歳で元服する。が、その直前まで、美濃では守護土岐頼芸の甥・頼純(よりずみ)が、守護の座を奪おうとして起こした兵乱が続いていた。争いは越前(現、福井県)の朝倉(あさくら)氏や近江(現、滋賀県)の六角(ろっかく)氏をも巻き込み、道三の身辺も安全ではなかった。そのため道三は天文4年(1535)、7歳の義龍を知多半島の佐治(さじ)氏、次いで伊勢(現、三重県)の福島(ふくしま)氏のもとに避難させている。道三は、嫡男・義龍の身を守っていたのである。年が明けて元服した義龍は、斎藤新九郎利尚と名乗った。道三の通称である「新九郎」と、名の利政(としまさ)から「利」の文字を受け継いでおり、後継者としてふさわしい名であるといえる。

つのる父・道三への疑念

政治の実権を手放さない道三

義龍と道三の仲が目に見えてぎくしゃくし始めたのは、26歳で道三から家督を譲られた天文23年(1554)頃からであった。道三は4年前の天文19年(1550)に主君である美濃守護土岐頼芸を国外に追放し、美濃国主の座を奪い取った。まさに下剋上を極めたわけだが、その座を義龍に譲ってからも、道三は国主としての実権を手放そうとしなかったのである。

稲葉山城(現、岐阜城)跡から望む

稲葉山城(現、岐阜城)跡から望む

たとえば国政に関する文書を義龍が発給する際、同じ内容の文書を道三が先に発給し、義龍はそれを追認するかたちをとっていた。つまり道三は政務の実権を義龍に渡しておらず、むしろ政治や外交の方針は道三が依然、主導権を握っていたのである。義龍にすれば戸惑いを覚えただろうが、すでに家督は継いでいるので、道三との二頭政治も過渡的なものととらえていたかもしれない。ところが次第に、それではすまない状況になっていく。

たわけの門前に馬をつなぐ

義龍に家督を譲る前年、道三は娘の帰蝶が嫁いだ尾張の織田信長(おだのぶなが)と初めて対面した。その帰途、道三は苦々しげに「わが息子らは、あのたわけの門前に馬をつなぐ(家来になる)ことだろう」と家臣にもらしたという話が『信長公記』に載る。抜け目のない道三とは違って、義龍は悠々として穏便な性格であったらしい。巨軀もあいまって、精悍な信長と比べると鈍重で、隙が多く、物足りないように道三の目には映ったとも考えられる。そんなニュアンスの道三の言葉が、どこからか義龍にもれ伝わっていたかもしれない。

とはいえ道三が家督を譲った以上、義龍の地位は安泰なはずであった。ところが、それをくつがえすような噂も流れ始める。義龍の居城稲葉山城(のちの岐阜城)には父・道三と、弟の孫四郎、喜平次らがいたが、道三が義龍を差し置いて、弟たちに後継者に接するかの如く肩入れし始めたというのだ。後継者争いが家を潰すことは、主家を次々と滅ぼしてきた道三が最もよく知っているはずなので、にわかには信じがたい。が、道三の肩入れによって弟の家臣らが、義龍の家臣を軽んじるようにさえなったという。「父上は、何を考えておられるのか」。道三の心中をはかりかねる義龍の前に、さらに疑念をあおる人物が現れる……。

決起をうながす者

長井隼人佐

義龍が父・道三を追うことを決意する過程で、どうしても気になる男がいる。

長井隼人佐道利(ながいはやとのすけみちとし)。

義龍の庶兄とも、道三の弟ともいわれる人物で、義龍より8歳年長。一時出家し、不甘(ふかん)と称していたともいう。おそらく義龍決起のキーマンが、この男ではなかったか。

長井家はもともと、美濃守護代(守護の補佐役)である斎藤家の家老を務める家で、小(こ)守護代と呼ばれていた。かつて道三の父も道三も、長井家に仕え、拝領した長井姓を用いている。その後、道三が守護代斎藤家の座を奪ったため、長井は家臣筋となった。父や弟たちが斎藤姓を用いているのに、隼人佐のみ長井姓のままであったのは、庶子であるため家臣扱いにされたのである。おそらく形式的に道三の弟にされたのもそのためで、長庶子が後継者争いに加わることを防ぐ意味もあったのかもしれない。隼人佐にすれば、面白くなかったろう。

邪魔になれば身内でも討つ

「近頃の大殿(道三)のなさりよう、いかがなものか。殿(義龍)のご心中をお察し申し上げる」。ある日のこと。城下の家臣屋敷の一室に義龍を誘った隼人佐は、そう切り出した。隼人佐があえて稲葉山城内でなく、懇意の家臣屋敷を借りて義龍と二人きりになったのは、余人に聞かせたくない話をするつもりだからだろう。

「身どもが預かる可児の兼山城は、元の主が斎藤大納言妙春殿。ご存じでありましょうや」

「妙春殿ならば存じておる。先年、久々利(くくり)の城にてだまし討ちに遭われたとか」

「いかにも。手を下したるは久々利の国衆ども。されど面妖(めんよう)なことに、大殿は養子とはいえ息子である妙春を討った久々利を何ら罰せず、身どもを代わりに兼山城に入れたのみで一件を終いとなされた。これは何ゆえと思(おぼ)し召されますか」

「まさか、父上が妙春殿を……?」

「さよう。妙春を久々利に討たせた張本人は大殿。邪魔になれば、息子さえ亡き者とされるお方じゃ」

以上の会話はもちろん想像だが、道三の養子である大納言妙春こと斎藤正義が、天文17年(1548)に東濃の国衆久々利氏によって暗殺された事件で、背後で糸を引いたのが道三であることはほぼ確実とされる。公家の名門近衛家の出身である妙春は、当時33歳。働き盛りで有能でもあり、道三の命で東濃を押さえたが、影響力が強まりすぎることを道三は警戒したのだという。そして妙春の代わりに、庶子の隼人佐を兼山城に入れ、東濃の要(かなめ)としたのだ。想像をたくましくすれば、隼人佐はこう続けたかもしれない。

「殿もゆめゆめ御油断召されませぬよう。近頃、大殿が何かと孫四郎や喜平次を目にかけ、奴らを増長させるのもねらいがあってのこと。あるいは殿を国主から退かせるための、算段なのやもしれませぬ。思うに大殿は、はなから何人(なんぴと)にも権限委譲する気はなく、操りやすい飾り物の主を据(す)えて、差配を続けようとしているのではありますまいか」

いまこそ起つべき時

隼人佐の言葉で、義龍が心の奥に秘めていた疑念が黒々と頭をもたげ始めたかもしれない。(やはりそうなのか? 父上はあくまでご自身こそが国主であろうとし、そのために体面上の当主を、意のままになる弟にすげ替えるつもりなのか?)。さらに、隼人佐が畳みかける。

「しかし、それでは困る。東濃国境を信濃(現、長野県)より武田(たけだ)が侵し始めた。なんとなれば大殿が尾張のうつけと結び、駿河(現、静岡県)の今川(いまがわ)を敵としたゆえ、今川と結ぶ武田の標的となったのでござる。東濃の国衆は大殿に、怨嗟(えんさ)の声を上げておる。また稲葉山城下には、妙な噂が流れてござる。すなわち殿は大殿の子ではなく、実の父は国を追われた土岐様である、と。無論、根も葉もない噂なれど、これも民の声。もし殿に大殿を追うお心があれば、土岐の旧臣らはこぞって、守護様の血を引く殿にお味方するとも申しております。それは我ら長井一党も同じこと。道三への怒りはもはや、美濃国中に満ち満ちておりますぞ。殿、いまこそお起ちになるべき時ではござるまいか」

土岐氏の家紋「桔梗」

土岐氏の家紋「桔梗」

二人の弟を討つ

隼人佐のねらいとは

結果的に義龍は、隼人佐に背中を押されるかたちで父・道三を追うべく起つことになる。隼人佐は、なぜ義龍に決起をうながしたのだろう。わかりやすい説の一つに、義龍の息子龍興(たつおき)の存在がある。

龍興は天文16年(1547)、ないしその翌年に生まれたとされ、生母は一般的に義龍正室の近江の方とされるが、寛永年間の『美濃国諸旧記』には、龍興生母は隼人佐の娘とあるのだ。隼人佐は義龍にとって兄、または叔父なので、隼人佐の娘は姪、もしくは従兄妹となるが、戦国期にはそうした近親婚もあり得たという。それが事実であれば、隼人佐にとって龍興は孫であり、義龍の廃嫡を防ぐことで、義龍、龍興政権下でようやく日の目を見ることができると考えた、と解釈できる。もっとも『美濃国諸旧記』の信憑性は低く、この説は成り立ちがたい。龍興を外して考えれば、隼人佐は義龍を焚(た)きつけて、自分を家臣扱いにした道三を追い払い、義龍の政権下で、その右腕となるような重職に就こうとしたのだろう。

道三への宣戦布告

『信長公記』によると、決起は隼人佐が主導した。弘治元年(1555)10月半ばより、義龍は病と称して屋敷に引きこもる。11月22日に道三が稲葉山城を下ってふもとの私邸に赴くと、隼人佐が義龍の弟・孫四郎、喜平次に会い、「実は殿(義龍)の病が重く、最後にお二人に言い残しておきたいことがあると申される。ぜひご対面くだされ」と巧みに義龍のもとへと誘った。屋敷に入ると、隼人佐は義龍寝所の隣の部屋で、帯びていた太刀を外して置いたので、弟たちも同様に太刀を置いて寝所に入る。義龍は弟たちを迎えると、盃を取らせた。二人が飲もうとしたところ、突然、下座に控えていた日根野弘就(ひねのひろなり)が二人を斬り殺す。義龍はふもとの私邸にいる道三に、二人の弟を討ったむねを告げた。

大桑城跡(岐阜県山県市)

大桑城跡(岐阜県山県市)

報せを受けた道三は、仰天した。すぐに手勢を集めて義龍の軍勢に備えるとともに、追手の足を止めるために城下に火を放つと、北方の大桑(おおが)城(岐阜県山県市)へと遁走する。とっさの道三の行動はさすがに的確だったが、義龍の決起は成功した。義龍は翌12月、名を新九郎范可(はんか)と改める。范可とは中国の唐の時代に、父の首を切った息子の名前であるという。すなわち父・道三に対する、義龍の宣戦布告であったろう。

父子、相打つ

この期に及んでは、是非もなし

北方の大桑城に入った道三は、国衆たちを調略する一方、娘婿の織田信長にも援軍を要請し、翌弘治2年(1556)4月18日に挙兵、鶴山の天嶮に布陣した。その数、2,000余り。また信長も手勢を引き連れ、木曾(きそ)川、飛騨(ひだ)川を渡って大良(おおら、現、岐阜県羽島市)の寺砦、東蔵坊に入った。一方、義龍の稲葉山城下には道三勢の10倍近い軍勢が集結する。道三を快く思わない者がいかに多かったかがわかるが、長井隼人佐らの呼びかけも効いたのかもしれない。戦う前に、もはや勝負はついていたといえる。

長良川

長良川

20日、道三は鶴山の天嶮を捨て、長良川北岸に進む。もとより勝敗ではなく、己の生涯をいかに閉じるかのみが関心事だったろう。義龍の決起を、道三はどう受け止めていたのか。想像だが、道三から見て息子らは信長に対抗できる器量ではなく、己の手腕でせめて斎藤一族を信長に高く売りつけるつもりだったのではないか。しかし、そのやり方に問題があり、義龍は背いた。「この期に及んでは、是非もなし」。道三はそんな心境だったのかもしれない。

美濃のマムシの最期

同日、義龍の大軍も長良川南岸に進み、川を挟んで合戦となる。義龍軍の先鋒大将を、道三は巧みな戦術で討ち取り、序盤は道三が押し気味に進めた。しかし義龍は動じず、ひた押しに押す。その采配に道三は舌を巻き、「さすがはわしの子じゃ」と賞賛を口にしたともいう。やがて道三本陣に敵兵が突入し、一人が組みついてきた。長井隼人佐の息子、忠左衛門道勝(ちゅうざえもんみちかつ)で、道三にとって孫、もしくは甥である。その横から小牧源太(こまきげんた)が道三の脛(すね)を払い、倒れたところで首を打った。忠左衛門はこれに激怒し、自分が真っ先に組みついた証として道三の鼻を削いだという。斎藤道三、享年63。

道三塚(岐阜市)

道三塚(岐阜市)

道三が討たれて、戦いは終息に向かう。首は義龍本陣に運ばれた。それが本記事の冒頭部分である。義龍は次いで、矛先を大良の信長軍に向けた。すでに信長のもとにも道三討死の報せが届いており、さらに義龍と連携した尾張守護代の織田伊勢守(いせのかみ)が、信長の留守城を攻撃中との急報も受けていた。信長は即座に自ら殿軍(しんがり)を務め、鉄砲で義龍軍の追撃を振り切りながら渡河し、全軍を尾張へ撤退させた。かくして父子相打った長良川の戦いは幕を閉じる。なお義龍の弟である利治、利堯の二人は、信長のもとへ亡命した。

新たな統治の始まり

六人衆による新体制

父・道三を討ち、名実ともに美濃国主となった義龍は、名を范可から高政に改める。父殺しの名は、役割を終えたということだろう。義龍は体制を刷新し、6人の側近に政治を補佐させた。すなわち日根野弘就、竹腰尚光(たけごしひさみつ)、日比野清実(ひびのきよざね)、長井衛安(ながいもりやす)、桑原直元(くわばらなおもと、のちの氏家卜全〈うじいえぼくぜん〉)、安藤守就(あんどうもりなり)で、仮に義龍の文書がなくても、彼ら六人衆の連署状(れんしょじょう)だけで、斎藤家の命令伝達・執行における効力を持たせたという。

連署状の事例として記録が残るものに、集落間で起きた用水をめぐる争いの裁定と整備命令がある。裁定に至るまでの、双方の言い分の聴取と検証が適切に行われ、判決後の命令執行も強制力をもっていたと評価されるものだ。これらの施策は道三時代と異なり、命令系統が明確で、領国支配を安定化させ始めた義龍の政治手腕がうかがえるという。

長井隼人佐との不和

なお六人衆の中に、義龍に決起を勧めた長井隼人佐は入っていない。道三を討ったのち、義龍は隼人佐と不仲になったようだ。決起をそそのかした隼人佐の野心に気づき、遠ざけたのか。あるいは道三を追放せずに討ち果たし、義龍に父殺しの汚名を着せたことを恨んだのか。いずれにせよ隼人佐は、義龍の時代の政治には関わることなく、東濃に留まることになる。

尾張への調略

北及び東西勢力との関係

次に、義龍と美濃周囲の勢力との関係はどうであったろうか。道三を討ったことで、義龍と信長は敵対関係となった。信長と敵対することで、信長の父・信秀(のぶひで)の時代から争う駿河の今川義元とは友好関係を築くことが可能となり、今川と結ぶ武田の東濃侵攻も多少和らぐ。東濃では斎藤氏の支配下にない遠山(とおやま)氏が緩衝地帯のようになっており、兼山城の長井隼人佐が個人的に武田に通じる動きはあったが、当面の東方の脅威は去った。

遠山氏の岩村城跡(岐阜県恵那市)

遠山氏の岩村城跡(岐阜県恵那市)

北方では、郡上(ぐじょう)郡を領する遠藤氏は義龍に従っており、飛騨国(現、岐阜県北部)の三木氏(のちに姉小路氏)との関係は良好である。越前の朝倉氏は守護土岐家と縁が深かっただけに、義龍とは疎遠だが、当主が義景(よしかげ)に代替わりしてからは積極的な派兵は行っておらず、朝倉勢が南下してくる懸念はあまりない。

遠藤氏の郡上八幡城跡(岐阜県郡上市)

遠藤氏の郡上八幡城跡(岐阜県郡上市)

西方の近江は扱いが難しかった。近江守護は南近江を支配する六角氏だが、北近江を領する浅井(あざい)氏から義龍は正室を迎えている(嫡男龍興の生母と考えられている)。道三に美濃を追われた守護土岐頼芸が六角氏を頼ったことで、六角氏と斎藤氏の仲は悪化したが、義龍は足利(あしかが)将軍と関係が深い六角氏との関係修復を望む。しかしそれは、六角氏と敵対する浅井氏との手切れを意味した。のちに義龍は、正室を離縁したようだ。

六角氏の観音寺城跡(滋賀県近江八幡市)

六角氏の観音寺城跡(滋賀県近江八幡市)

清須城奪取計画

このように美濃の周囲を見回すと、やはり最大の懸念は信長のいる南方の尾張であった。とはいえ信長の勢力はまだ尾張半国にも及んでおらず、国内にも対抗勢力が多い。義龍はそんな対抗勢力と結ぶことで信長の動きを封じ、あわよくば彼らに信長を討たせようとする。父・道三譲りともいえるような、義龍の調略手腕をいくつか見てみよう。

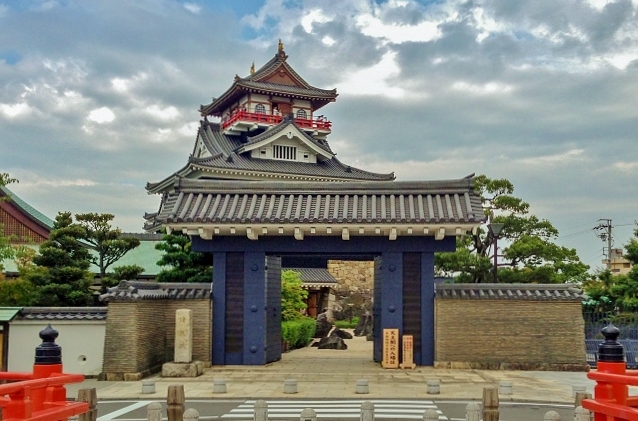

清須城跡に隣接する模擬天守(愛知県清須市)

清須城跡に隣接する模擬天守(愛知県清須市)

道三と戦った弘治2年の長良川の合戦の折、義龍が岩倉(いわくら)城の尾張守護代・織田伊勢守信安(のぶやす)と通じ、援軍に来た信長の留守城を信安に衝かせようとしたことは前述した。続いて同年ないし翌年、義龍は信長の庶兄である信広(のぶひろ)と結び、信長の居城・清須(きよす)城奪取計画を立てる。具体的には義龍が尾張国境に攻め込み、信長が迎撃に出た留守をねらって信広が城を奪取、美濃勢と信広で信長を挟撃するというものだ。しかし信長は事前に計画を察知し、信広は清須城下にすら入れぬまま降伏している。

信長一行に放った刺客

また信長の同母弟・信勝(のぶかつ、信行とも)は、兄を退けて当主になるべく弘治2年8月に挙兵。稲生(いのう)の戦いを引き起こして、敗れた。辛うじて死を免れていたところに、義龍が再起をうながす。信勝はその後も義龍と連絡を取り合い、信長への叛意を抱き続けるが、永禄元年(1558)、再挙を謀っていることを察知した信長が、自らの手で討った。

永禄2年(1559)2月、信長は500人を引き連れて上洛する。将軍足利義輝(よしてる)に挨拶するための短期間の上洛だったが、義龍は信長を暗殺すべく数人の刺客(しかく)を放った。ところが刺客らの顔を見知っている者が信長一行の中にいたため、正体がばれてしまい、刺客らは手を出すことができなかったという。

結局、義龍による尾張への調略は成功しなかった。しかし、このために信長は尾張国内の平定に忙殺され、美濃に目を向ける余裕がなかったのも事実である。その間、義龍は美濃の備えを固めることができた。永禄3年(1560)に信長が二度、美濃に侵攻した折は、何の成果も上げることができずに撤退している。義龍の武将としての手腕を、評価してよいだろう。

なぜ一色に姓を改めたのか

治部大輔と相伴衆

ところで義龍は信長と違い、官位の獲得に積極的であった。たとえば弘治4年(1558)2月、幕府政所頭人(まんどころとうにん)伊勢貞孝(いせさだたか)を通じて治部大輔(じぶのたゆう)任官を朝廷に申請し、許しを得ている。室町幕府においては、足利一門にのみ許される官途だが、伊勢貞孝の息子の室が義龍の妹である関係が後押しとなった。また永禄2年には、信長にやや後れて義龍も上洛し、将軍義輝に拝謁(はいえつ)。その際、領地の一部を将軍家の御料所(直轄地)として寄進したことで、相伴衆(しょうばんしゅう)に任じられている。相伴衆とは本来、幕府最高位の家格で、美濃守護の土岐氏も一時期任じられていたことがある。つまり義龍は、家格において旧主の土岐氏と並ぶことになったのだ。

朝廷や幕府が正式に認めた家柄

義龍が官位獲得に積極的であったのは、無論、理由がある。斎藤氏、それも本来の美濃守護代家ではなく、祖父・松波庄五郎(まつなみしょうごろう)や父・道三の素性がネックになることが少なくなかったからだ。たとえば義龍は近江の六角氏との関係修復のため、娘と六角義治(よしはる)との縁談を進めた際、義治の父義賢(よしかた)が次のように反対した。

斎藤治部大夫(じぶのたいふ)義龍の出自(しゅつじ)をいえば、その祖父である新左衛門尉(しんざえもんのじょう)は、京都妙覚寺(みょうかくじ)の法華宗(ほっけしゅう)の坊主で、西村(にしむら)という者だ。これが長井弥二郎(やじろう)に仕え、美濃が混乱した際、才覚を働かせて引き立てられ、長井の一族となった。

また義龍の父である左近大夫(さこんのたいふ、道三のこと)は、代々の長井氏の当主を殺し、長井氏の諸職を奪い取って、(守護代)斎藤氏の一族に成り上がった(以下略)。

要は「義龍など、素性の知れぬ成り上がり者だ」とそしったのである。そんな血筋を重んじる武家たちを納得させるには、朝廷や幕府が正式に認めた家柄という権威が必要だった。

一色改姓のねらい

そして永禄2年8月、義龍は斎藤から一色に改姓することを幕府から認められる。一色姓は義龍と何の関わりもないが、なぜ一色なのか。従来、義龍の生母とされた深芳野が一色氏出身だったという説があるが、そもそもそんな家柄の女性を、土岐頼芸が側室にし、さらに家臣に与えるなど考えにくい。また土岐頼芸の祖父・成頼(しげより)が一色氏の出身だからとする説もあるが、義龍は頼芸の子ではないし、もし土岐の血筋であることを主張するのであれば、一色ではなく美濃守護の土岐氏を称した方が、諸事都合がよいはずである。

一色氏は足利一門で、戦国の頃には丹後(現、京都府北部)の守護である。室町幕府の相伴衆で、序列は土岐氏よりも上であった。また官位の昇進も土岐氏が左京大夫(さきょうのだいぶ)までであったのに対し、一色氏はその上の修理大夫(しゅりのだいぶ)まで進むことができた。つまり義龍は一色姓に改めることで、かつての美濃守護土岐氏を家格で凌駕しようとしたのだろう。

五七桐紋

五七桐紋

義龍が土岐氏よりも高い家格になったことで、国外に追放された土岐一族が、美濃守護として復権する可能性は消滅、土岐氏が義龍に抵抗する大義名分も失われた。義龍の一色改姓は、権威を背景にした他国の大名との関係刷新とともに、旧主土岐氏の美濃からの完全排除も大きなねらいであったと考えられる。その点からも、義龍が土岐の血を引いていないことは疑いないだろう。なお義龍は一色改姓が認められた前後、将軍義輝より桐紋の使用と「義」の偏諱(へんき)を賜り、名を高政から義龍に改めたという。もし義龍への改名が一色改姓より後であれば、斎藤義龍という名は歴史上、存在しなかったことになる。

早すぎる死

六角氏との同盟と唯一の失政

一色改姓の甲斐あってか、永禄3年(1560)6月頃、義龍は近江守護六角氏と結ぶことになり、近江の佐和山(さわやま)城において、両者の誓紙が取り交わされたという。これによって義龍は、北近江を領する浅井氏とは敵対することになった。義龍の正室近江の方は浅井氏から嫁ぎ、息子龍興を生んでいたというが、すでに離別したか、死別していたらしい。

ところが六角氏との同盟締結前後、義龍は不幸に見舞われる。同年4月、近江の方のあとに迎えていた正室一条(いちじょう)の方が生んだ息子菊千代(きくちよ)が早世し、悲しみのあまり一条の方も、同年7月にあとを追うように病死してしまった。また同年暮れからは、義龍が建立(こんりゅう)した伝灯寺(でんとうじ)をきっかけに、臨済宗妙心寺派(りんざいしゅうみょうしんじは)の激しい内部対立「別伝の乱」が起こる。これは順調だった義龍の統治において、失政の一つと評されるものだ。義龍は対立に巻き込まれ、心労を重ねたことだろう。なお同年、桶狭間(おけはざま)合戦勝利の余勢を駆って、信長が二度、美濃に侵攻してきたが、まったくつけ入る隙を与えずに撃退したことは前述した。

左京大夫任官、六角との共同作戦、そして……

永禄4年(1561)2月、義龍は左京大夫(さきょうのだいぶ)に昇進する。これによって、美濃守(みののかみ)であった旧主・土岐頼芸を官位で凌駕した。同時に隣国の織田はもとより、朝倉、六角と比べても同等以上の家格となり、晴れがましい思いを抱いたことだろう。

伊吹山と琵琶湖

伊吹山と琵琶湖

また六角氏に呼応して、前年末に近江の刈安尾(かりやすお、現、伊吹町)に砦を築いた義龍は、閏3月8日に出兵。竹中遠江守重元(たけなかとおとうみのかみしげもと、竹中半兵衛の父)を先陣として大原口(現、米原方面)に進出し、六角軍を攻めようとする浅井軍の横腹を衝く構えを見せた。戦いは味方の勝利となり、六角義治が竹中に礼状を送っている。義龍と六角氏との関係は親密になり、六角氏が近江を制すれば、義龍は尾張との戦いに専念できるようになるだろう。そんな前途が開けてきた矢先の5月11日、義龍は急死する。享年33。

「死せる義龍、生ける信長を走らす」

義龍が死ぬと、直後に信長が美濃に侵攻した。後継者の龍興はまだ14歳。そこで六人衆が結束して龍興を盛り立て、信長に挑む。5月13日の森部(もりべ)の戦いでは龍興方が敗れ、六人衆の日比野清実、長井衛安が討死した。しかし龍興方は態勢を建て直し、最終的には信長を退却させている。新当主の龍興は若い上に、父・義龍と比べると凡庸(ぼんよう)ともいわれるが、それでも信長が美濃を攻略するまで、義龍の死から6年も要した。それは義龍が整備した美濃の防衛体制が、大いに機能した結果といえるのではないか。

28歳で父・道三を討った義龍が、美濃国主として手腕を発揮した期間は5年に過ぎない。そのために義龍の活躍が戦国史において語られる機会は少なく、どちらかといえば忘れられた存在だろう。父親を討ったことも、人気が上がらない理由の一つかもしれない。しかし人物を客観的に見ると、父・道三ほどの強烈な個性はないものの、合理的な内政を行い、朝廷や幕府といった権威を巧みに利用して家格を上げ、道三譲りの謀略で信長の侵攻を封じることで、美濃国主としての地位を着実に固めていった。彼にもう少し寿命があれば、信長はなかなか美濃を奪うことができず、戦国史の様相も大きく変わっていたことだろう。さらには自ら整備した体制で「死せる義龍、生ける信長を走らせ」てのけている。そうした点も加味して、改めて再評価すべき武将ではないだろうか。

なお、義龍の死因は不明である。彼が薬を服用していた記録があるので、持病を患っていたようだ。身長だけでなく、肉づきのよい体格であったとしたら、若くても突発的に病を発症した可能性はあるだろう。ただ、一つ気になるのは義龍の死後、それまでの不仲を解消して長井隼人佐が龍興の側につき、家老的なポジションを獲得していることだ。義龍の急死という緊急事態に、美濃を守るために龍興と和睦したのだろうが、彼が義龍の急死に何か関わる可能性はないのだろうか。もちろん裏づけとなるような根拠は一切ない。なお龍興が信長に美濃を追われると、隼人佐も龍興に従い、越前で龍興とともに討死したともいう。

参考文献:木下聡『斎藤氏四代』(ミネルヴァ書房)、木下聡編『戦国大名と国衆16 美濃斎藤氏』(岩田書院)、横山住雄『斎藤道三と義龍・義興 戦国美濃の下克上』(戎光祥出版)、太田牛一原著、榊山潤訳『原本現代訳 信長公記(上)』(ニュートンプレス)他