デジャブ(既視感)だと思った。何度もテレビドラマ化された渡辺淳一の小説『無影燈』を読んでいた時だ。「白というより蒼ざめています」……。このくだり、どこかで見た覚えがある。もちろん、今読んでいる本ではない。気になって手元にある何冊かの渡辺作品のページを手当たり次第にめくるうち「純子の肌は白というよりやや蒼ざめ」という一文に行き当たった。初期の長編『阿寒に果つ』の一節である。「ビンゴ!」。ほんのわずかな胸のつかえがスッと落ちた。1975年春、渡辺淳一との他愛もない格闘はこの時から始まる。

整形外科医でもあった作家、渡辺淳一

医者から作家(特に小説家)になったり、二足の草鞋(わらじ)を履いたりしている人は多い。古くは森鴎外(軍医)、斎藤茂吉(精神科)と息子の茂太(同)および北杜夫(同)、加賀乙彦(精神科)といった面々。近年では、久坂部羊(麻酔科、外科)、海堂尊(外科、病理医)、知念実希人(内科)といった人たちの名前が挙がる。

渡辺淳一もその一人である。札幌医科大学卒の医学博士で、作家に転身するまで札幌医大の整形外科で講師の職にあった。

医者から作家になったり、二足の草鞋を履いたりしている人は多い

医者から作家になったり、二足の草鞋を履いたりしている人は多い

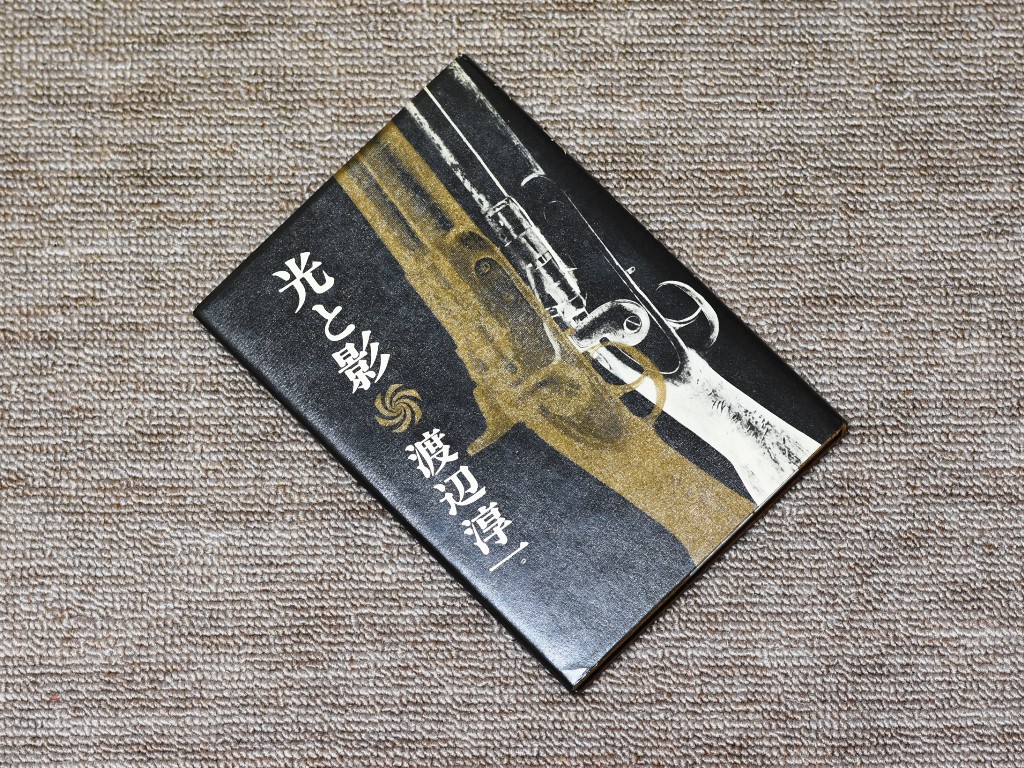

メスをペンに持ち替えたきっかけは、現役時代の1970年に『光と影』で第63回直木賞を受賞したことである。小説家に専念するため生活の拠点を東京に移してからは、旺盛な執筆活動で出版各社の文芸書の売り上げに大いに貢献。たちまちベストセラー作家に名を連ねるようになった。

雑誌掲載⇒単行本化⇒文庫化⇒作品集刊行⇒全集刊行⇒講演活動⇒テレビドラマ化、映画化、舞台化――と続く、作家を目指す者なら誰もが憧れるであろう「王道」をしっかりとした足取りで歩んだ。この間、直木賞以外にも文学関連のさまざまな賞を手中に収めている。

渡辺の作品は医学ものと恋愛ものに大別できる。前者は医者という経歴を存分に生かしたもので、日本の医学史に名を留める人を主人公にしたものと、自らの臨床現場体験をまとめたものとに分けられる。他の小説家にはない圧倒的な強みだろう。

後者はもっぱら、上京後の公私にわたる「実践」を色濃く反映させた創作が多い。毎日の連載を読むために日経新聞を購読するサラリーマンを一時的に増やしたとされる『失楽園』と『愛の流刑地』は恋愛もののツートップで、いずれも映画化され、発表時の流行語にもなった。

読書を通じて作家と格闘する楽しさ

時を戻そう。

1975年春にたまたま2つの似た用例を見つけたことで、ぼくはある推測をした。「似て非なるこれらの表現は単なる偶然ではなく、作者の好みとかクセの類だろう。だとすれば、系統的、網羅的に探せばもっと出てくるのではないか」。

それを確かめるにはすべての作品に目を通すしかない。Windows95の登場する20年前のことだから、ITを活用して要領よく検索することなど思いも及ばぬ。ひたすらページを繰り続けた。

以来、渡辺作品に接する時には話の筋を追ったり、表現や描写を味わったりするより「白というよりも蒼ざめて」の一文を血眼で探すことのほうに目的が移った。運よく見つけられればラッキー、見つけられなければガックリ。

当時は文芸書を出す出版社の大手どころがたいてい月刊の小説誌を出していた。その主だった媒体に渡辺は単発で執筆したり、連載をもっていたりしたから、素材集めには事欠かない。すでにベストセラー作家と呼ばれていたので、年に何度かは単行本も文庫本も店頭に並ぶ。

毎月発行される新刊書を書店に置いてもらうため、出版社の営業担当者は店頭の限られた棚を確保するのにしのぎを削った。今日の出版不況からは考えられない光景であろう。

出版社の営業担当者は店頭の限られた棚を確保するのにしのぎを削った

出版社の営業担当者は店頭の限られた棚を確保するのにしのぎを削った

「白というより蒼ざめている」探しの原動力は2つある。第一は、学生の身で時間だけは余るほどあったぼくの暇つぶしを兼ねた好奇心。第二は、同じ時期に読んだ、ある評論家の読書論から受けた刺激である。

その内容を要約すれば「読書には古今東西のいろんな作品を幅広く読むばかりでなく、一人の作者をとことん追いかける楽しみ方もある。すると、ここは共感できるが、ここは違うのではないかという向き合い方が生まれる。作者との一種の格闘が起こる」ということだ。これだ、と思った。

1970年の第63回直木賞を受賞した『光と影』

1970年の第63回直木賞を受賞した『光と影』

一挙公開!1976年までに発見した13例

こうして、およそ1年がかりで、ぼくは13例を集めた。

1:「白というより蒼ざめています」(無影燈)

2:「純子の肌は白というよりやや蒼ざめ」(阿寒に果つ)

3:「女の顔は白というより蒼ざめている」(海霧の女)

4:「白というよりむしろ蒼ざめている」(白き手の報復)

5:「肌は白というより蒼ざめているのに」(不定愁訴)

6:「両の腕は白いというより蒼ざめていた」(甘き眠りへの誘い)

7:「K子の顔は白いというより蒼く透きとおり」(自殺のすすめ)

8:「先生の顔は白というよりむしろ蒼ざめている」(白き狩人)

9:「槇子の肌は白いというより蒼ざめている」(黄金分割)

10:「真佐子の肌は白いというより蒼ざめていた」(般若の面)

11:「氷見子の肌は白というより蒼ざめていた」(薔薇連想)

12:「冬子の肌は白いというより蒼ざめていた」(くれなゐ)

13:「女の顔は白いというより少し蒼ざめて見えた」(腕の傷)

「白いというより~」という表現を用いた作品を収めた単行本の一部

「白いというより~」という表現を用いた作品を収めた単行本の一部

これらは盗作とかパクリとかの類ではなく、一種の個性であると思う。お気に入りの表現を自分の作品で好んで用いることをとやかく言うのはお門違いだ。ぼく自身そうだが、人には好きな言い回しやフレーズがある。使いすぎると鼻につくが、ほどよく使えば、持ち味や個性として前向きに受け止められやすい。

「調査」を封印させた渡辺の悲しげな目

1975~76年の1年で13例なのだから、半世紀近くを経た現在までにはさぞかしたくさんの用例が集まっていると思われるかもしれない。しかし「伊藤調べの数字」は13件のままである。現在は「調査」を封印しているからだ。それを促したのは、渡辺の悲しげな目であった。

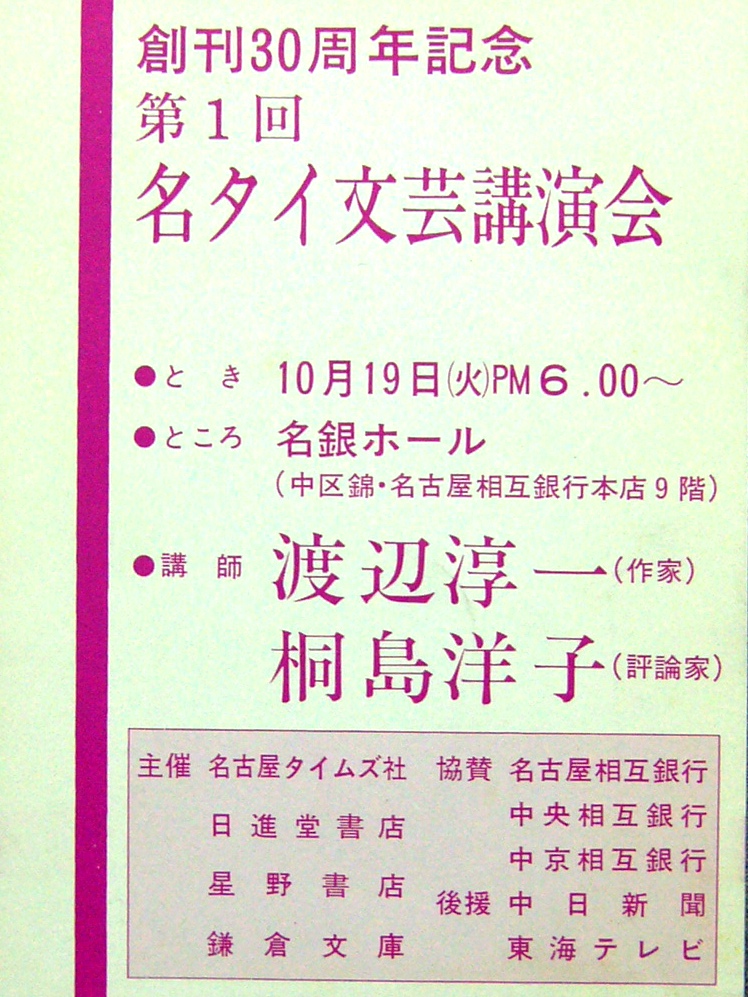

現在、じわじわと広がりつつある「御書印プロジェクト」に連なるイベントは昔からあった。代表的なものに、地方の書店が出版社と組んで著名な作家を招いて開く講演会がある。そういう場で渡辺と言葉を交わす機会が訪れた。1976年10月19日のことだ。主催は中日新聞系の夕刊紙、名古屋タイムズ社と地元の3書店。この新聞社の創刊記念事業の一環でもある。

渡辺淳一と話すきっかけとなった講演会の入場整理券

渡辺淳一と話すきっかけとなった講演会の入場整理券

型通りの講演の後、お決まりの質問コーナーになった。ぼくは挙手して「13例」のリストを示し、その表現を用いる真意を問うた。こちらとしては純粋に創作秘話を尋ねようと思ったのだ。返ってきたのは「へぇ、知らなかったなぁ。無意識に書いてたんだなぁ」という、いささかバツの悪そうな答えだった。

予算委員会でリストをひらひらさせる質問者を前に、失言を追及された不安定な大臣の答弁のようでもあった。無論、ぼくはファンの一人として「こんなにもあなたの作品を読み込んでいるんですよ」ということを訴えたかっただけなのだ。しかし、そのようには取られなかったようだ。

初めてご本人と言葉を交わした嬉しさが先に立ち、勢い余って生意気な物言いに聞こえたのかもしれない。ぼくの気持ちとは裏腹に事態は別の方向に転がっていった。相手に真意を伝えることの難しさを思い知らされた。降壇する時の渡辺の表情は少し伏し目がちで悲しげに映った。

その様子を見た時「もうこの調べは辞めよう」と決めた。以来、今日まで、純粋に作品を楽しむ読書を心がけている。

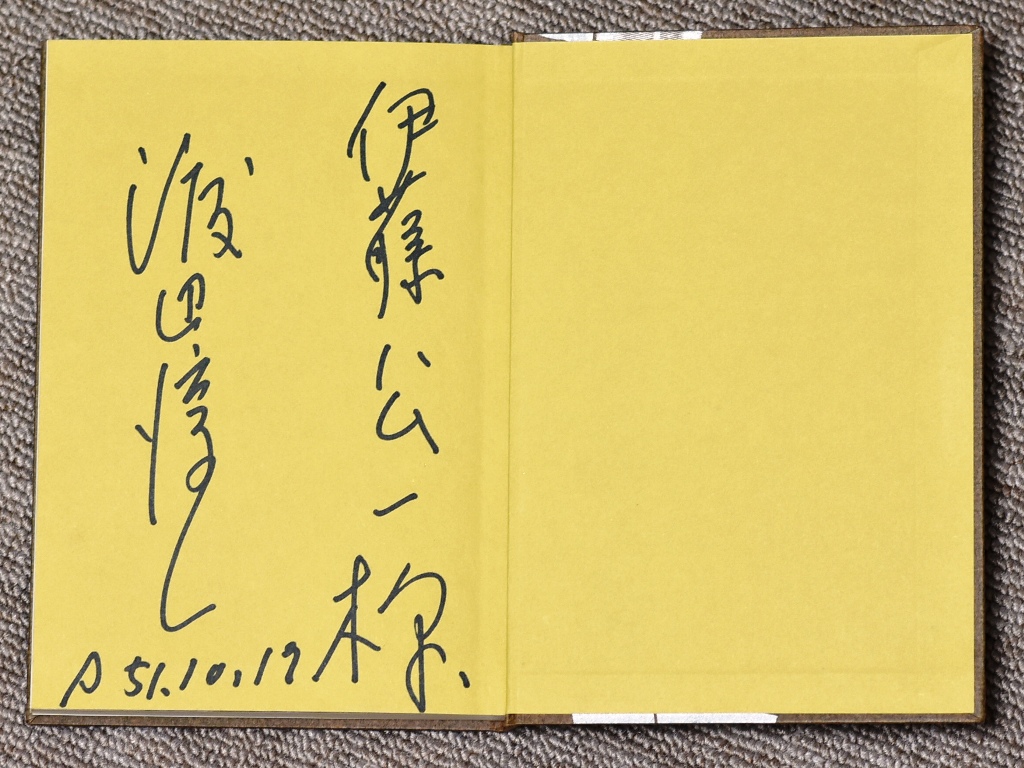

伊藤家の家宝(『光と影』への直筆サイン)

伊藤家の家宝(『光と影』への直筆サイン)

出版不況を抑える小さな力に?

ぼくは「白というより~」を否定的にではなく、渡辺の好む表現の一つとして捉えている。重ねて言うまでもなく、出版不況といわれて久しい。その原因究明や対処方法は専門家に知恵を絞っていただきたい。

では、物体としての本や、行為としての読書が好きな人にできることはないか。そう考えた時、出てきた解の一つが学生時代の暇つぶしであった。ぼくの場合はたまたまその対象が「似て非なる表現探し」であった。出発点はささやかな知的好奇心である。もとより、粗探しをする気持ちは微塵(みじん)もない。

一人ひとりが好奇心の赴くままに本と向き合い、新たな関係を築いていけば、出版という文化を引き継ぐのに少なからず役立つはずだ。出版不況そのものを収めることはできなくても、事態の進む速度を抑える小さな力になるのではないか。久しぶりに『光と影』を読み返してそう思った。