豆腐は日本各地でつくられていますが、多くの人を魅了しているのは、やはり京都の豆腐です。古くから宮廷や寺社で食されていたとは言うものの、昔の木綿豆腐は現在のものと違って非常に固かったのですが、嵯峨野(さがの)の豆腐店「森嘉(もりか)」が「嵯峨豆腐」を開発して以来、京都の豆腐は「やわらかくなめらか」が共通イメージになりました。大豆の滋味を味わうことができる、京都でも指折りの名店4軒をご紹介します。

名水に育まれ洗練された、京都の豆腐屋4選

京都の豆腐屋1 嵯峨豆腐 森嘉

川端康成(かわばたやすなり)や司馬遼太郎(しばりょうたろう)の小説に登場し、天龍寺をはじめとした禅宗寺院や料亭で用いられている老舗「嵯峨豆腐 森嘉」。木綿豆腐は、「箸にもかからん」と言われるやわらかさで知られています。

一般に木綿豆腐は固く、絹ごしはやわらかいものですが、嵯峨豆腐はなめらかさと大豆の風味がしっかり感じられるというイイとこ取り。豆腐のイメージを一新した革命的な食感で大評判となったのです。

嵯峨野の古刹・清凉寺に隣接する店舗にうかがってみると、販売コーナーの奥に工場が見えます。中では豆腐づくりの真っ最中。ほのかな甘さを含んだ豆乳の香りがたちこめています。

「嵯峨豆腐 森嘉」の工場では、たくさんの職人が昔から受け継がれた道具を使いながら黙々と豆腐づくりに没頭する、朝の様子を見ることができます。

「嵯峨豆腐 森嘉」の工場では、たくさんの職人が昔から受け継がれた道具を使いながら黙々と豆腐づくりに没頭する、朝の様子を見ることができます。

安政年間に創業した「森嘉」で、嵯峨豆腐がつくられたのは戦後の4代目のころ。なめらかで美味い絶品豆腐の秘密は、豆乳を固めるために用いる凝固剤にあります。

凝固剤というと一般にはニガリ(塩化マグネシウム)が有名ですが、嵯峨豆腐に使用しているのは、すまし粉(硫酸カルシウム)。ニガリは大豆タンパクだけ固めるのに対し、すまし粉は大豆タンパクと水分を一緒に固めるので、みずみずしくやわらかく仕上がり、しかも、大豆の香りや甘さなども損なうことがないのだそうです。

石臼で挽いた大豆をゆで、木桶に豆乳を移し、重石を載せ、包丁で切る。一部機械化された部分もあるけれど、基本的にはほぼ手づくりです。

石臼で挽いた大豆をゆで、木桶に豆乳を移し、重石を載せ、包丁で切る。一部機械化された部分もあるけれど、基本的にはほぼ手づくりです。

4代目はすまし粉で固めた木綿豆腐を嵯峨豆腐と命名。あまりにもやわらかかったことから、販売当初「箸にもかからん」と揶揄(やゆ)されたといいます。やがてその食感と風味は注目を集めるようになり、川端康成の小説「古都」に登場したことで注目され、今では京都でも指折りの名店にあげられるようになっています。

一般の豆腐2丁分もある大きさの嵯峨豆腐を、そのまま口にしてみたら、なるほどなめらかで大豆の甘さがありながら後味はすっきり! 冷奴にはもちろん、湯豆腐にもぴったり合いそうです。

夏季限定の「きぬごし」は嵯峨豆腐よりさらになめらかな食感で、おろした青ゆずの皮が入っているので香りも格別。

夏季限定の「きぬごし」は嵯峨豆腐よりさらになめらかな食感で、おろした青ゆずの皮が入っているので香りも格別。

オリジナルの味わいや製法を守りながら、「町内の豆腐店」らしさをも保ち続ける「森嘉」の「嵯峨豆腐」は、清々しいほど純粋な味わいなのです。

◆嵯峨豆腐 森嘉(さがどうふ もりか)

住所 京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町42番地

公式サイト

京都の豆腐屋2 とようけ茶屋

その昔、町内に必ずひとつは豆腐店があったものですが、いつの間にか減ってしまい、美味い豆腐を手に入れる機会が減ってきています。その点、京都には「町内の豆腐店」がたくさん残っていまるのは、さすがとしか言いようがありません。

かつて繊維産業が栄え、日本最古の花街・上七軒(かみしちけん)をひかえた北野天満宮の門前町・西陣(にしじん)にある「とようけ屋 山本」も、地元で長く愛されてきた豆腐店のひとつです。

屋号の「とようけ」とは伊勢神宮外宮の祭神であり食物の神である「豊受毘売神(とようけびめのかみ)」からいただいたもの。

屋号の「とようけ」とは伊勢神宮外宮の祭神であり食物の神である「豊受毘売神(とようけびめのかみ)」からいただいたもの。

明治30(1897)年に創業した豆腐店は現在の3代目が、豆腐本来の味を探求しながら新しい技術を積極的に取り入れ、京都の豆腐に新風を吹き込んでいます。

当主は、よりよい水を得るために敷地内に井戸を掘削。清らかな井戸水を使用して、大豆の産地によってゆで温度や時間を変えるなどして最上の味を引き出し、大豆の風味がしっかり感じられる豆腐を追求しています。

水は地下水だけではなく、豆腐に最適な弱アルカリ性を実現するために浄水器を通した水道水を工程によって使い分け、大豆は火力、温度、釜の形によって味が変わることから最上の方法を選択。商品によって凝固剤もニガリとすまし粉を用い分けるなど、職人技を駆使して、豆腐だけでも15種類以上、油揚げや湯葉、スイーツなどの商品は30種類にもなっています。

人気メニュー「奴膳」の中の「にがり絹ごし豆腐」の冷奴。

人気メニュー「奴膳」の中の「にがり絹ごし豆腐」の冷奴。

そんな努力が実を結び、全国に名を知られるようになったころ、遠来の客から「ここで食べられますか?」と尋ねられたことをきっかけに、できたての豆腐と家庭で受け継がれてきた豆腐料理を出す店を思い描き、「とようけ茶屋」を開きました。

「とようけ茶屋」を訪ねてみたら、北野天満宮の大きな石の鳥居の真正面という、願ってもないようなロケーション。お昼だけの営業とあって、店の前には豆腐料理を目当てに訪れた人の行列が絶えません。

冷奴をメインにした奴膳を注文すると、最初に登場したのが小鉢に入った「朧(おぼろ)豆腐」。これは、豆乳ににがりを混ぜ、箱に入れて固める前段階のもので、寄せ豆腐とも呼ばれます。特にできたての朧豆腐は、豆腐づくりに従事している人でなければ味わうことができない逸品で、大豆の甘さや香りがいっぱい。このような味に出合えるのが、豆腐店直営ならではの魅力です。

丸い形の豆腐は夏限定の「辛子豆腐」。豆腐の中には海苔で包んだ辛子が埋め込まれていて、豆腐を崩しながら混ぜて食べると、まさに大人の味。

丸い形の豆腐は夏限定の「辛子豆腐」。豆腐の中には海苔で包んだ辛子が埋め込まれていて、豆腐を崩しながら混ぜて食べると、まさに大人の味。

3代目が最適の味と舌触りを研究し尽くしてつくりあげた「にがり絹ごし豆腐」を用いた冷奴は、やわらかさの後に大豆の滋味が残り、豆腐の味わいの奥深さを感じずにはいられませんでした。

◆とようけ茶屋

住所 京都市上京区今出川通御前西入紙屋川町822

公式サイト

京都の豆腐屋3 平野とうふ店

京都の中心街に、かつて麩や豆腐、湯葉の専門店が軒を並べていた麩屋町という通りがあります。その一角にある明治時代創業の「平野とうふ店」は、今もなお「町内の豆腐店」の風情を守り続ける店です。

初代がつくった豆腐は北大路魯山人(きたおおじろさんじん)に、2代目の豆腐は白洲次郎(しらすじろう)に気に入られていたそうで、現在では近くのいわゆる老舗旅館御三家・「柊家(ひいらぎや)」「俵屋(たわらや)旅館」「炭屋(すみや)旅館」をはじめ、多くの料理店でも使用されています。

鍋やボウルがなく、持ち運びの時間が長い場合には、写真のようなパッケージにしてくれる。

鍋やボウルがなく、持ち運びの時間が長い場合には、写真のようなパッケージにしてくれる。

それだけ多くの名店に愛用されている理由は、今も機械には頼らず、一から手づくりで昔ながらの豆腐の味わいを残していることがあげられます。それは、木綿ごしのしぼり汁である「豆腐の湯」を洗剤代わりに用いるところまで徹底していて、すべてにわたって昔ながらの流儀が守られているのです。

50m以上の深さから汲んだ地下水と、時季ごとに厳選した大豆を用い、豆乳をにがりで固める昔ながらのやり方で出来上がった豆腐は、にがりの量や加えるタイミングによってほのかな甘みがあるやわらかさに差が生じるという、まさに職人技。

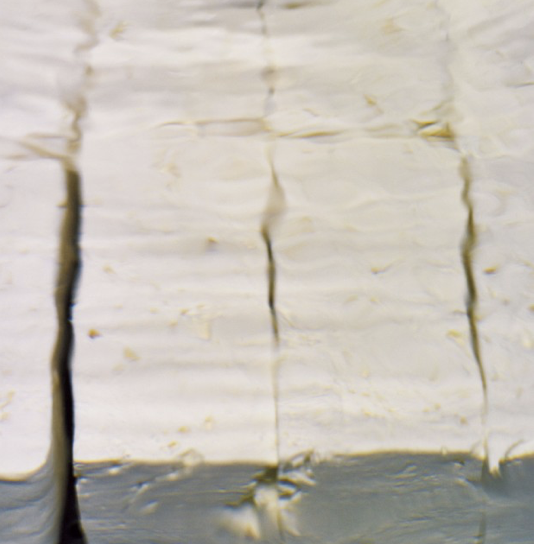

丁寧につくられているベーシックな木綿ごし豆腐「白豆腐」。

丁寧につくられているベーシックな木綿ごし豆腐「白豆腐」。

このように自然な製法でつくられた豆腐は日もちがせず、出来上がって水に浸したときから徐々に甘みも減っていくそうで、店主曰く「豆腐は生もん」。

そんな豆腐を責任もって提供するため、百貨店への出店は固辞し続け、購入できるのはこの店だけ。京都の豆腐の美味さは、そのような職人の一徹な姿勢によって守られていることがわかります。

昔気質(むかしかたぎ)も心地よい小体な店は、大豆や油揚げの香りに満ちていて、鍋やボウルを持って買いに来る近所に住む人や料理人、遠来の客がひっきりなし。「町内の豆腐店」の存在がいかにありがたいものか思い知らされ、京都が羨ましくなってしまいました。

7月~8月は冷奴に最適な、にがりと寒天を用いた限定商品の「絹ごし豆腐」を販売。

7月~8月は冷奴に最適な、にがりと寒天を用いた限定商品の「絹ごし豆腐」を販売。

◆平野とうふ

住所 京都市中京区姉小路通麩屋町角289

京都の豆腐屋4 喜幸

カウンター割烹「喜幸」は、鴨川(かもがわ)に近い西木屋町(にしきやまち)にあります。かつて開高健(かいこうたけし)が足しげく通っていた名店を父から受け継いだ女将さんは、青大豆の汲み上げ豆腐とおからの炊いたん、てっぱい(ぬた)の3種類の突き出しを出すスタイルから味つけまで先代から継承。

特に絶品だと評判の豆腐は、隣接する、名店として名高い老舗「賀茂とうふ 近喜(きんき)」の「青大豆の汲み上げ豆腐」。親戚にあたることからから、特別に鍋ごと買ってきて提供しているのだそうです。

緑色を帯びた豆腐をいただいてみると、青大豆ならではのみずみずしく新鮮な甘みが口中に広がって、まさにひと味違う逸品。これとおからとぬたの突き出し3品だけで満足してしまう人もいるという話にもうなずけました。

写真の手前が突き出しの「青大豆の汲み上げ豆腐」。奥は右から「てっぱい」と「おからの炊いたん」。「青大豆の汲み上げ豆腐」はお玉ですくった形もしゃれている。

写真の手前が突き出しの「青大豆の汲み上げ豆腐」。奥は右から「てっぱい」と「おからの炊いたん」。「青大豆の汲み上げ豆腐」はお玉ですくった形もしゃれている。

そして、やはりこちらの名物・川魚料理をいただかずに帰るわけにはいきません。

この時季は鮎をはじめとした川魚の数々が、カウンターの奥の水槽(いけす)で元気に遊泳中。これらの川魚はすべて女将さんみずから、鴨川で釣ってきたもの。とびきり新鮮で特有の匂いなど一切ない、ここでしか味わえない鴨川の川魚な料理に、箸も酒も進むこと進むこと! 美味なる豆腐と酒肴で、心地よく酔うことができるのです。

含蓄ある言葉が書かれた常連客の色紙。

含蓄ある言葉が書かれた常連客の色紙。

◆喜幸(きいこ)

住所 京都市下京区西木屋町通四条下る船頭町202

-撮影/篠原宏明-