丹波の郷土料理が磨かれて京都の秋を代表する味に

人と人との出会いだけでなく、相性がいい食材の組み合わせを「出合い」と言います。晩秋の鯛(たい)と蕪(かぶ)、冬の鰤と大根など、ほかの相手が考えにくいほど、どんぴしゃの相性のことです。秋の食材の中でも、鱧(はも)と松茸(まつたけ)は最高の出合い。ふたつの味を思う存分引き出すのが土瓶蒸しです。京料理の名店「たん熊北店 本店」に習いました。

・松茸と鱧、最上級の「出合い」です

・土瓶蒸しをつくってみましょう

・「たん熊北店 本店」土瓶蒸しの秘密

松茸と鱧、最上級の「出合い」です

日本の秋の山の幸と海の幸、松茸と鱧の年に一度だけの出合いをさらに盛り上げるのは、土瓶という狭い空間。そこに香りを閉じ込めようという日本人の工夫に、舌を巻いたり、舌鼓を打ったり。土瓶蒸しはシンプルにして、奥深い料理です。京都の老舗で、そのつくり方を教えていただくことにしました。

祇園にほど近い西木屋町の「たん熊北店」は、昭和3(1928)年に創業した京料理の店。谷崎潤一郎や吉井 勇などの文人が愛した店として知られています。コースだけではなく、材料をいかようにも料理してくれる「お好み料理」のスタイルも守っていて、思いがけない料理と出合うことができる、食を愛する人のための店です。カウンターに座れば、魚を下ろすところから盛りつけまで、すべてが見られます。

この店の土瓶蒸しに入っているのは、松茸と鱧と軸三つ葉だけ。海老も紅葉麩もなく、赤いものがひとつも入らない、ストイックな一品です。

今でこそ、松茸の土瓶蒸しは秋の代表的な日本料理と思われていますが、京都の松茸産地・丹波の郷土料理を元にした素朴な料理だっただろうと、「たん熊北店」のご主人、栗栖正博さんは言います。

「昔、料理人が丹波に松茸を仕入れに行ったときに、ごちそうになったのは囲炉裏にかかった鍋料理だったと思います。松茸に地鶏と菜を入れて、囲炉裏端で奥さんが給仕するような素朴な鍋でしょう。それを京都で出すにはどうするか、考えた結果が土瓶蒸しです。鶏を鱧にして、煮物椀の代わりに一人前ずつ出したら上品ですよね。考えついたのはだれか、聞いたことはありませんけど、えらいものです。土瓶蒸しはまず、とものぞき(盃状の揃いの器)にお汁を注いで楽しみます。このときに、松茸の香りがわーっとたつのがいい」

秋の鱧には脂がのって、夏とは違った濃厚な味わい。松茸のうまみに負けていません。土瓶蒸しには、秋の本質を食べるような、格別な味わいがあります。海老や銀杏などを入れるところもありますが、たん熊北店では、潔く松茸と鱧、軸三つ葉のみ。すだちか柚子を添えます。

土瓶蒸しをつくってみましょう

1.昆布と鰹節でだしをとる

3ℓの水に25gの割合で昆布を入れ、ひと晩置いておく。鍋を火にかける。60~65℃のときに、最もうまみが引き出されるので、40分ほどかけてゆっくりと加熱する。鰹節は血合い抜きの削り節を使う。97℃のときに鰹節を3つかみ入れ、すぐに火を止め、菜箸で沈める。ネルの布をざるに載せ、濾す。

2.塩と醬油で味をつける

小鍋に一のだしを入れ、720㏄のだしに対して塩を5gの割合で入れる。塩を入れた状態で「あたりを見る」(うまみのバランスを見る)。塩だけでも十分にうまみがあるが、やや直線的な味に感じられるので、薄口醬油を小さじ1入れて、さらに味に深みを出す。醬油の香りも重要なので、火を止めてから入れる。

3.松茸は洗って、食べやすく切る

松茸はほこりや汚れを取るために洗う。特に笠の部分はよく洗うこと。軸と笠に切り分け、笠は8つに切り、軸は縦に4分割する。三つ葉の茎を3㎝の長さに切る。すだちは半分に切る。可能なら半分まで包丁を入れ、45度ずらして反対から包丁を入れる。

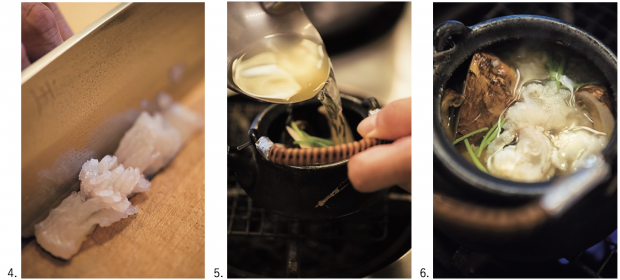

4.鱧は骨切りをして、1.5㎝ほどの幅に切る

鱧は頭を落とし、ワタを取り除いて開き、身のほうから細かく包丁を入れ、皮に切り目がつくくらいまで切ると骨切りができる。鱧は皮の近くに背骨があり、そこから細かい骨が出ているので、皮に包丁が達していることが重要。もちろん骨切りをしたものを入手してもよい。1人前に1.5㎝幅の切り身を3切れ使う。

5.土瓶に松茸とだしを入れて火にかける

土瓶に、切り分けた松茸と軸三つ葉、だしを入れる。土瓶を火にかける。「たん熊北店」では、ガス火に網をかけ、その上に置いている。ツルができるだけ焦げないように、半がけ(半分ほど火にかける)にしているが、それでも実際にはかなり焦げるそう。噴きこぼれないように、火加減には十分注意する。

6.沸騰したら鱧を入れ、仕上げに酒を入れる

ぶくぶくと沸いてきたら鱧の切り身を入れ、火が入りすぎないうちに日本酒を少々入れる。火からおろし、ふたをする。すだちを添えて出す。とものぞき(盃)を載せて出すところもあるが、添えておけばよい。煮物椀の扱いなので、まず汁から飲んでもらうようにすすめる。

「たん熊北店 本店」土瓶蒸しの秘密

土瓶蒸しは、抽出されたうまみを最初に飲んで、そのあとで松茸と鱧を食べる料理。序曲があって始まるオペラのようで、ふたを開けるのが楽しみな、秋の名品です。それを支えているのは、昆布と鰹節でとった、一番だしです。「たん熊北店」で使うのは、利尻昆布。京都では、すっきりとした味の利尻昆布を使うことが多いのですが、すぐにはうまみが出にくいので、ひと晩水につけておき、火にかけます。京都の水は軟水で、だしが出やすいことで知られています。水は場所によって硬度がいろいろ。京都の水の硬度は40、東京では平均65と違いがあります。わざわざ京都の水を東京に持ってきて料理に使うお店があるのは、理由があることなのです。海外の水だとなかなかだしが出ないという話は聞きますが、日本国内でも水の硬度にはかなりの違いがあるのです。

ひと晩置いた昆布と水を鍋に入れて火にかけます。昆布からうまみが出る温度帯は60℃から65℃なので、できるだけゆっくりとこの温度帯を通過するように熱を加えます。「たん熊北店」では、沸騰する直前になるまでに40分くらいかかるほどの弱火にしています。沸騰する直前に、削り節をたっぷりとつかみ入れます。これは本枯れの鰹節の血合いを取り除いたもの。火はすぐに止め、ネルの布で濾します。

「血合いには酸味があるので、味を濃くしたいとき、たとえばかぼちゃを煮るときには使いますが、大根や蕪などくせのないものには合いません。土瓶蒸しには、材料のうまみを邪魔しないもうひとつのうまみが必要なので、血合いを取ります。味は塩と醬油だけ。醬油の香りが重要です」

昆布と鰹節が合わさると、ばらばらに味わうときよりも強くうまみを感じます。塩を入れるとこれで完成のように思いますが、醬油を入れると香りがたち、味の深みも感じられるようになります。このだしに鱧と松茸を入れて、さらに複雑なうまみを感じさせます。香りと歯触りを加えるために、軸三つ葉を入れます。

「銀杏や海老、鶏肉を入れたり、紅葉麩を彩りとして入れているところもありますが、うちはこれだけ。ただし、すだちか柚子は、途中で味を変えて楽しんでいただくために、必ず添えます」

確かに、松茸と鱧の短い間だけの「出合い」の味は、ほかのものに邪魔をさせるには惜しいように思えます。織姫と牽牛を、ふたりきりにしておきたいように。土瓶という形にも、小鍋料理とは違った情趣があります。栗栖さんが使ったのは、瀬戸黒の、安定感のある土瓶です。

「これは父が昭和50年代に注文したものです。腰が張っているので、思ったよりたくさん入るんですよ。急須型(取っ手が横に付いているもの)を使ったこともあったんですが、仲居が熱いですよと言っても、お客さんがつい握ってしまう。『あつー、なんちゅうことすんねや』ということになるので、土瓶にしています(笑)」

秋は美味を生みながら、急ぎ足で過ぎていきます。土瓶蒸しは、秋をつかまえるための料理なのです。

-2013年和樂11月号より-