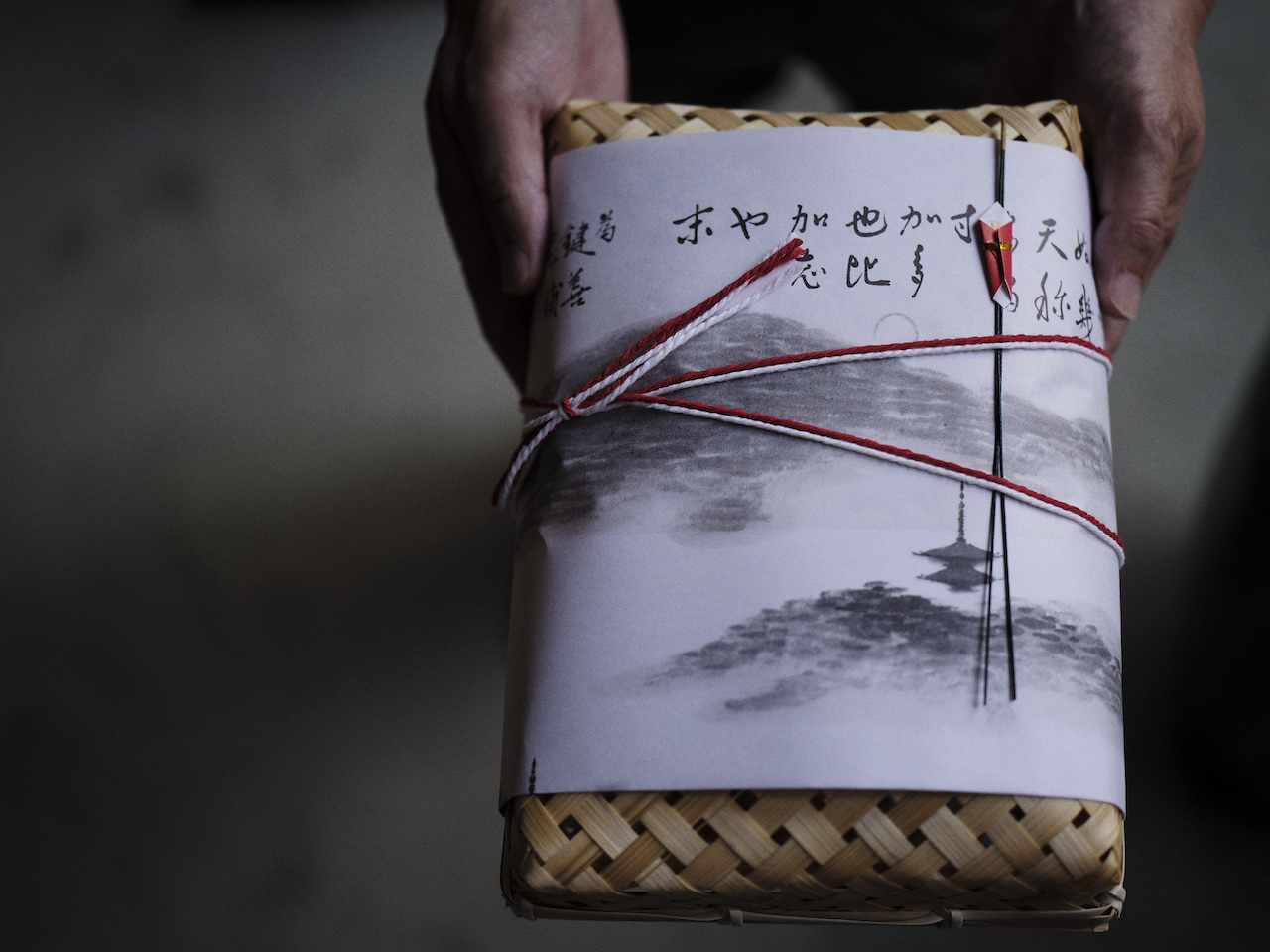

「鍵善良房」の水ようかん「甘露竹(かんろたけ)」。

青竹にようかんを流し込んだこのお菓子は、京都の夏の風物詩として知られている。今となっては、京都のみならず、いろんな店がこのスタイルで水ようかんを販売しているが、「鍵善良房」が始めたのは昭和初期。京都の中でもかなり早かったと聞いている。

青竹を蓋しているのは、一枚の笹の葉。シュルっと笹の葉をほどくと、青い香りが鼻をくすぐる。錐(きり)で底の節に穴を開けて、そっと振るとようかんがすべり出てくる。

つるん、と寒天が口に入るところまでは覚えているのだが、そこからが早い。みずみずしく口の中でほどけて、すっと消える。あんのやわらかな甘みが、わずかに舌の上に残るのみ。

この”はかなさ”を何にたとえよう…と思ったら、それこそが菓銘「甘露竹」なのだと腑に落ちる。笹の葉に浮かぶ一滴の朝露のようにも感じる。食べるときはしっかりと冷やして。露を浮かべた「甘露竹」は目にも涼しい。

鍵善良房は京都随一の花街・祇園に店を構える。何事にも風流なものを好んだ祇園町の人々にとって、竹の香りをまとったようかんの誕生は、とても喜ばしいものだったと想像する。甘いものを少し、とってもシャレた演出で口にする楽しさ。もうちょっと食べたい、ぐらいのほどの良さ。「甘露竹」は大人の心を満たすお菓子だと感じる。

真竹に入った水ようかんは今や絶滅危惧種なのだ

そんな「甘露竹」だが、昨今では「いつまで続くかわからない」とか「本当に手間がかかる」という言葉も聞くようになった。確かに、気がつけば「鍵善良房」のような真竹を使う店は少ない。世間を見ればプラスチックケースの竹に入った水ようかんのほうが、主流だ。

いったい「甘露竹」のどのあたりが大変なんだろう? 想像はつくけれど、見てみないとわからない。ということで、再び鍵善良房の工場に潜入取材させてもらうことに!

いつものことながら、ご対応くださったのは15代当主・今西善也さんである。

生きている竹を扱うがために、日持ちがしない。毎朝仕込んで、当日売り切る

「水ようかんの仕込みそのものは、見るとこないよ。すぐに終わるよ」とのっけから、東京からきた取材班を哀れむような声をかける今西さん。

「甘露竹」の味の決め手になるものといえば、青森県産の小豆の風味がしっかり味わえるあん、そしてコシが強く、口どけの良い兵庫県産の寒天。あとは砂糖と塩、水しか入らない。シンプルだからこそ、職人の腕の見せ所だとおもうのだけれど?

さて、その言葉は本当なのか…。つくり始めから、ざっと流れを追ってみましょう。

本日の「甘露竹」の担当は、年末に向けた落雁づくり、「押物祭り」でお世話になったベテランの千賀博さんだ。刀を構えた侍のように、大きな釜の前で、泡立て器を入れるタイミングを待っている。「いざっ」。

前日から水に浸しておいた糸寒天がとけるのを待ち、あん(生菓子にも入るこしあん)と塩少々を加える。

寒天とあんを混ぜ合わせたら、濾し器に通す。液体のようかんを冷ますところで、目を見開いた。

しゃもじの使い方が、独特! 鍋全体をかき回さないで、半分まで回したら縦にしゃもじを入れる。これを繰り返して、鍋の中を混ぜ合わせる。

千賀さん曰く「いろいろ試してみて、これの方法が自分にとってはベストかな。ぐるぐる回すと余計な空気が入ってしまうし、気泡も立つ。ようかんが冷めてきたときに、気泡が残っているとそれを取り除くために手間が増えます」。この取材以来、わたしも千賀さんのやり方で寒天をとかしているのだが、以前よりもなめらかな仕上がりになった気がしている。

ようかんのツヤがどんどん増していく! このあたりから温度計をこまめに入れて、チェックを繰り返す。どこで手を止めるかは、手の感覚ではなく温度に頼るそうだ。とはいえ、その温度に目安はあっても決まりはない。温度が下がるにつれて固まる寒天の性質を前提に、その後に続く作業(竹筒にようかんを注ぎ入れる職人の人数など)によって決める。もちろん当日の気温・湿度、さらには竹筒に含まれる水分も、寒天を冷ます温度を左右するそうだ。

ただ「煮る・とかす・冷ます」という作業のようにみえて、千賀さんの頭の中はフル稼働。そしてこの判断と手の動きが、名店と呼ばれる水ようかんの味になる。

適切な温度まで下がったところで、ようかんは完成。「あがったよー」と千賀さんの声が発せられると同時に、職人たちが一斉に竹筒に注ぎ始めた。ここからは待ったなし。

この片手鍋は「鶴首」の愛称で呼ばれる「甘露竹」のための特注品。錦市場にある包丁と料理道具の専門店「有次(ありつぐ)」であつらえたそうだ。

本日の予定数を注ぎ終わった。おつかれさまでした! と思いきやまだ終わらない。竹筒の周りについたようかんを拭き取る作業があった。

1本ずつ、水をはったボウルにつける。赤子をお風呂に入れるような丁寧さ。気が遠くなりますね…。その横で、笹の葉で口を覆い、蓋をする作業が始まった。

蓋ができたら、この日の製造は終了。青竹は水に触れると黒くなってしまうため、つくり置きはできないそうだ。ということで、仕込みはその日の分だけ。鍵善良房の場合は、4月1日から「甘露竹」の製造が始まるので、9月なかばぐらいまで毎朝この作業が続くということになる。

竹の風味を知ってしまうと、ただの水ようかんだと味気ない

竹筒にようかんを注ぎ入れる動作は、息が止まる感じで、見ているだけで気が張ってしまった。最盛期はもっと量が多いそうだから、その集中力たるやすごいなぁ。当番制とはいえ、これを早朝から毎日続けるのって大変ですね?

「そうなんです。だから夏が終わると、ほっとしますよね(笑)」と千賀さん。

「なに言うとるんや(笑)」とツッコむ今西さん。「夏は和菓子が売れへんから、時間があるんですよ。だからこんなことができるというか」。

千賀さんが言う。「一度ね、この水ようかんを普通の入れ物に流したものを食べたこともあるんですよ」。あ! わたしもそこが、聞きたかった。この材料なら十分においしいはず。売り物になりそうです。

「おいしかったですよ。おいしいけれど、やっぱり竹の香りが加わってこその味なんです。この『甘露竹』というのは」と噛み締めるように語る千賀さん。毎朝のように、熱い釜の前に立っている人が言うのだ。それは、竹筒に注ぐ若い職人たちも同じ思いであろう。

今西さんは語る。「竹という自然のうつわがあるのだから、それを使えるうちは使っていきたいんです」。

かつてお客さんから、竹筒の大きさが一定じゃないことにお叱りを受けたこともあったそうだ。

「同じ容量で提供することが最優先なら、プラスチック製の竹筒がいいんでしょう。衛生的でもありますし。だけどこれは菓子屋のお遊びで始まったものなんだから、そこは大目に見ていただきたいといいますか。プラスチックに変えるぐらいなら『甘露竹』をつくらなくてもいいと思っています」。

竹のうつわに笹の蓋。イマドキで言えば、「甘露竹」は「超サステナブル」なお菓子であるが、これが成り立つためにはどれだけの手が必要なのか。その日の仕込みが終わったら、職人たちは明日使うための竹を洗浄する作業に入る。1本の水ようかんができるまでの過程に立ち会い、頭の下がる思いで工房を後にした。

「甘露竹」を裏で支えるのは、切りたての青竹を届ける人。竹屋という商いが成り立つ京都の街

「手の込んだお菓子であることは確かなんですが、ありがたいことに『甘露竹』を毎年求めてくれるお客様がいて、ここまで続いてきたんです。そして同じ大きさに切りそろえた竹筒を毎日のように収めてくれる竹屋さんがいて、このお菓子をつくることができている。自分の思いだけでは続けることはできなかったと思うなぁ」と今西さん。

「確か、竹屋という商売が成り立っているのは京都だけと聞いたことがあるけれど」と言われて、鍵善良房の1階の喫茶室から庭を眺める。竹垣があり、竹で編まれた扉があり、隣の家の窓にはすだれがかかり…。竹のしつらえがふんだんにある。そういえば夏仕様になったショーウィンドーには竹ひごが敷かれていた。

平安時代に中国から日本にもたらされたという竹。木に比べて成長が早く、木の代用資源として重宝された。縦に強度があり、しなやかで折れにくい。茶道が発達した桃山時代のころから、茶室をはじめさまざまなところで竹のしつらいが定着し、その細工が磨かれていく。そんな背景もあって、京都には竹を扱い、細工を行う専門店が多く存在する。

竹筒にようかんを注ぐ、という「甘露竹」のシャレたアイディアも、こうした竹文化が育まれた京都だから生まれたものなのだ。

とここまで話を聞いたら、「鍵善良房」に竹を納めてくれる竹屋さんものぞいてみたくなった。その竹屋さん「竹定」は祇園町から歩いても行ける距離。さっそく行ってみよう!

私たちを出迎えてくれたのは、「竹定」の堀よし子さん(右)とよし子さんの実妹の高城つるこさん(左)。よし子さんが5代目当主を務め、竹定は創業130年を迎えるという。もともとは弓道のための弓を製作する店として始まり、よし子さんの父親の代で竹細工に転向した。

「甘露竹」専用の竹筒の準備も、想像どおりの手間だった

「鍵善さんに納める真竹はここにありますよ」とよし子さん。

おお! 店の入口近くに青々とした竹が出番を待っている。写真の枠に入らないほど、長い竹である。こんな長い竹を立てかけていられるほど、「竹定」の天井が高いことがそもそも驚くのだけれど。なんとこの町家は3階建て、しかも築130年になるという!

「夏もクーラーがいらないぐらい涼しいの」とよし子さん。蒸し暑い京都の気候に町家のつくりは最適とはいうが、竹を預かる身にはこの高い天井に助けられるそうだ。「竹は色が変わりやすいの。蒸れて変色することも、ここなら心配いらないんです」。

通り庭から続く作業場が、これまた奥の奥まで続いていた。

かつては亀岡など京都郊外からふんだんにとれたそうだが、現在は九州や四国から真竹が届けられる。竹が届いたら、よし子さんはまずノコギリを手にあらかた「甘露竹」に使える部分だけを切り落とす。

「鍵善さんとのつきあいは50年以上になるかしら」とよし子さん。それだけに「甘露竹」に適した直径が計測できる道具も用意されている。グッドアイディア!

ふたつサイズがあるのは、「甘露竹」に許される「最大の幅」と「最小の幅」とのこと。このくぼみにあてはまらない部分を切る。ところが、これだけで話は終わらない。

「直径はあっていても、のぞいてみたら竹の肉が厚くてようかんの入る容量が足りないものもあるんです。こればかりは自然のものだから、仕方ない。1本ずつ見ていくのね」。

そのため1本の真竹から、「甘露竹」に適したサイズが10本とれるときもあれば、3本もとれない場合もあるそうだ。……、これまた気が遠くなる作業である。

つるこさんは竹を洗う係。

銅のたわしを手に、竹をくるくると回しながら洗っていく。昔は、籾殻を擦り付けて汚れを落としていたそうだ。「銅のたわしは、あたりがやわらかいので竹を傷つけることがありません。汚れがけっこうついているので、2日ほど使えばへたってしまうのよ」。

たわしでこすり過ぎても、竹の色が取れてしまうとか。洗ってすすぐこの作業も、ひとりに任せるから同じような状態で納品できるというわけだ。

小さく切るのは納品日の午前中。集中したいから店は閉じます

さて、ここまでの話で「竹の色が変わりやすい」ことに何度も触れてきた。ということで、玄関に立てかけてあった竹も、「時間のあるときにまとめて切る」ことはしない。納品する日の午前中、すなわちギリギリのタイミングで切る。

「ここは機械で切り落としていくのですが、個数もあるし、小さいものだから集中したいでしょう。店を一旦閉めて、作業に取り掛かるんです」とよし子さん。口に入るものを扱うだけに、気を使うことも多いのだろう。

これを50年以上! おいしい水ようかんのために、ありがとうございます。

今西さんから聞いたことがある。今よりもずっと大量に「甘露竹」をつくっていたとき、竹がまにあわなくてほかの店にも依頼したら、「こんな面倒なことはできない」と断られたそうだ。

その話をよし子さんに投げると、誇らしく笑みをうかべた。「夫が生きていたときも、鍵善さんの竹の用意は私の役目だったんです。だから夫がいない今も、続けていられるのよ」。

現在、「竹定」を支えるのは妹のつるこさんだけになった。よし子さんは竹のしつらいもなんなくできるそうだが、「甘露竹」のような小さな細工は、いまも昔も鍵善良房のみ。「ほかのお店から声をかけていただくこともあるけれど、ご迷惑をかけるわけにはいかないから断っているんです」。

おふたりともどうぞお元気で。そして、できるだけ長くお仕事を続けてくださいますように!

小さな青竹に宿る手わざの美。おいしいバトンを大切なひとへ贈りませんか

手のひらにのるほどの小さな竹筒のお菓子にたくさんの人が関わっている。竹という資源も、人の手も時間も、余るほどあったかつての京都で成り立っていたことが、現代ではなかなかに難しいことがよくわかった。

京都と竹、そして水ようかんを結ぶ糸はこの先どれだけ、どのようにして続いていくのかはわからない。ひとりでも多くの人が味わい、そのおいしさと「甘露竹」にまつわる物語を伝えていくことができたら、この糸が少しでも長く続いていくことができるように思う。

「甘露竹」の販売は9月中ごろまで続きます。

竹定/店頭では竹製品を販売。住環境に合わせた竹のしつらえもご相談を。

京都市東山区大和大路通五条下ル二丁目上棟梁町120番地 ☎0755617626

撮影/宮濱祐美子