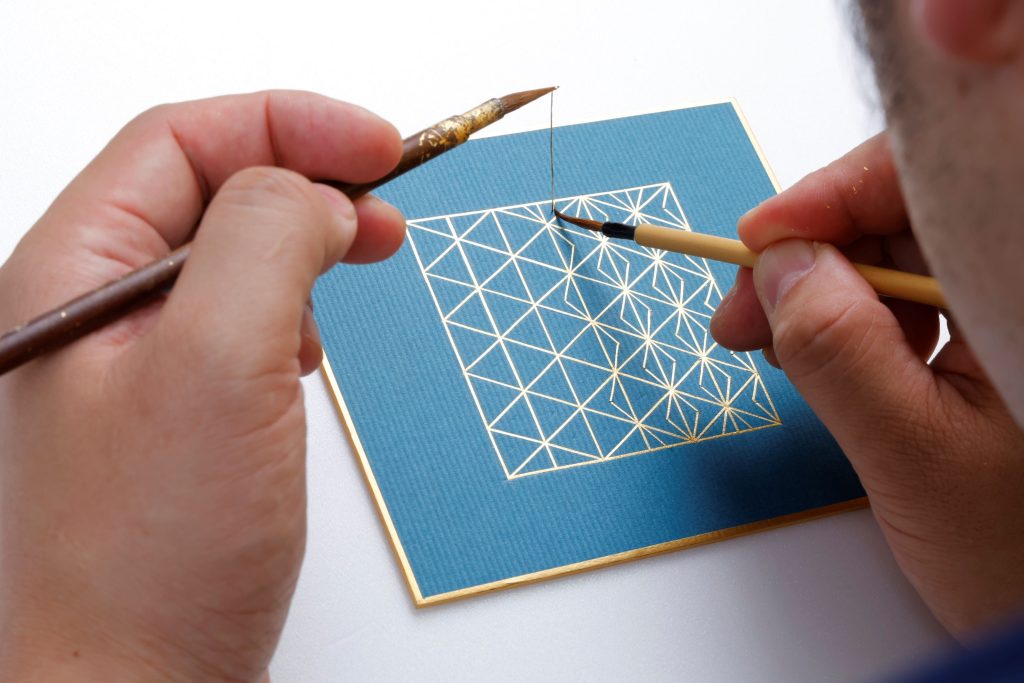

もはや魔法! 輝く金で描く、知られざる日本美の超絶技巧【連載 はみだしNEOアート】

はみだしNEOアート

全5件、1-5件を表示中

2025.04

09

学習図鑑売り上げNo.1、シリーズ累計1500万部を突破する、「小学館の図鑑NEO」シリーズ。その中でアートをテーマにした「小学館の図鑑NEOアート」から、待望の第2弾『はじめての国宝』が刊行されました。子どもはもちろん大人でも楽しめる内容で、歴史の流れや作者のバックグラウンドなどが分からなくても、日本美術を深く知ることができる1冊です。この連載では、本書の取材から、誌面に載せることができなかったはみ出し情報を紹介します。

2025.04

02

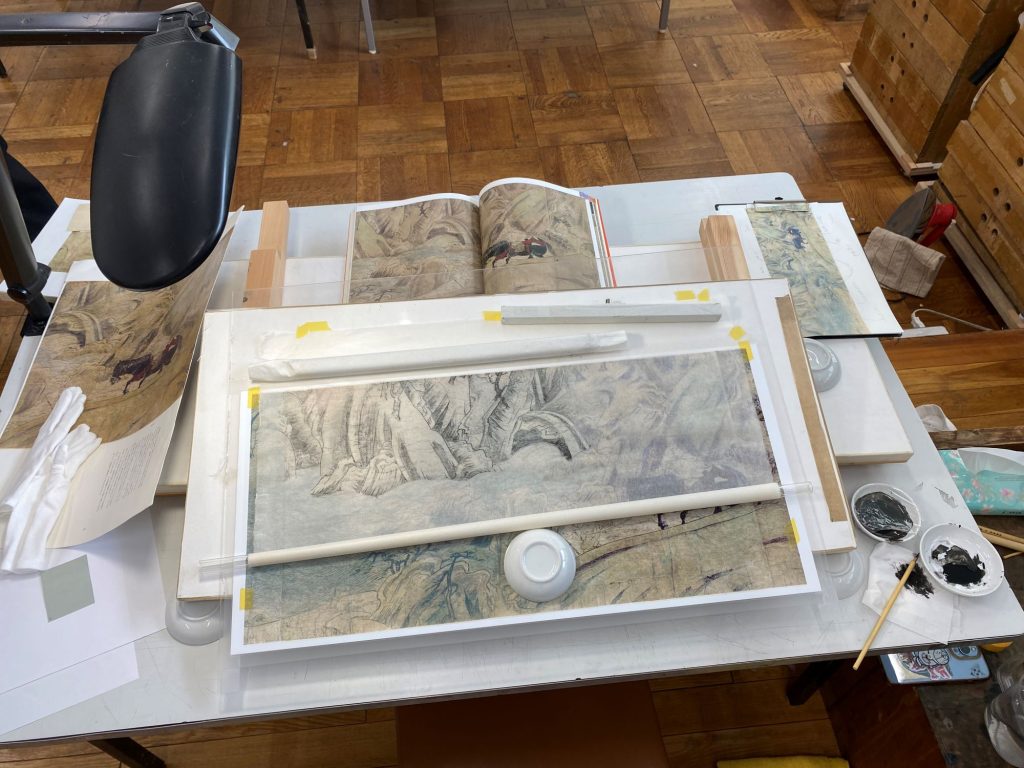

国宝絵巻と向き合う学生たちの執念とプライド! 精密な現状模写、ここに極まれり【連載 はみだしNEOアート】

模写というと、みなさん何をイメージしますか? “本物に似せて写した絵や文字” を想像する人がほとんどですよね。しかし、我々NEOアートチームが取材した東京藝大の「現状模写」は、想像をはるかに超えた精密さを誇るものでした。

題材は、国宝《信貴山縁起絵巻》。平安時代の高僧・命蓮が起こす摩訶不思議な現象を描いた絵巻物で、日本三大絵巻としても知られています。普段なかなか目にすることのない、制作の様子をお届けします。

2025.03

26

漆(うるし)は人よりも長生き? 目白漆芸研究所で知る、日本美術の奥深さ【連載 はみだしNEOアート】

2023年夏、『小学館の図鑑NEOアート はじめての国宝』第4章「素材と技法」の中で、「漆工(しっこう)」を取り上げることが決まり、記事作成を担当することになった私(昭和世代)はさっそく頭を悩ませた。国宝を、そして日本文化を知る上で、外すことのできない「漆(うるし)」。けれど、漆がどんなものか、今の子どもたちにどう説明すれば良いのだろう。現代の生活様式の中では、漆塗りのお椀やお盆に触れたことのない子も、きっといる。

2025.03

19

1000年経っても色あせない!? 絵画や書物を支えた“墨”のチカラ【連載 はみだしNEOアート】

子供も大人も楽しめるアート図鑑「図鑑NEOアート」第2弾、『はじめての国宝』が2月19日に発売されました。国宝の鑑賞ポイントをビジュアルでわかりやすく、今までにない新しい視点で紹介しています。

本書の第4章「素材や技法」では、使われた素材や技法から国宝の魅力を知るだけでなく、なぜ長い間作品が残り続けているのかその理由に触れることもできます。

その素材のひとつ「墨」は、粒子がとても細かいので紙や布の奥に入り込み何千年もそのまま残ります。日本の多くの絵画や書物に使われ、文化や歴史を現代まで残してきた墨とはどういうものなのか、奈良の老舗墨屋、古梅園(こばいえん)を取材しました。

本書の第4章「素材や技法」では、使われた素材や技法から国宝の魅力を知るだけでなく、なぜ長い間作品が残り続けているのかその理由に触れることもできます。

その素材のひとつ「墨」は、粒子がとても細かいので紙や布の奥に入り込み何千年もそのまま残ります。日本の多くの絵画や書物に使われ、文化や歴史を現代まで残してきた墨とはどういうものなのか、奈良の老舗墨屋、古梅園(こばいえん)を取材しました。

2025.03

12

『小学館の図鑑NEOアート はじめての国宝』に掲載しきれなかった感動をお届け! 連載 「はみだしNEOアート」はじまります

学習図鑑人気ナンバーワン「小学館の図鑑NEO」シリーズより生まれたアート図鑑「小学館の図鑑NEOアート」、待望の第2弾が発売になりました。

タイトルは『はじめての国宝』。

国宝の見方を知ることで日本美術の面白さがわかる1冊です。

前の記事

1

次の記事

人気記事ランキング

最新号紹介

※和樂本誌ならびに和樂webに関するお問い合わせはこちら。

※小学館が雑誌『和樂』およびWEBサイト『和樂web』にて運営しているInstagramの公式アカウントは「@warakumagazine」のみになります。

和樂webのロゴや名称、公式アカウントの投稿を無断使用しプレゼント企画などを行っている類似アカウントがございますが、弊社とは一切関係ないのでご注意ください。

類似アカウントから不審なDM(プレゼント当選告知)などを受け取った際は、記載されたURLにはアクセスせずDM自体を削除していただくようお願いいたします。

また被害防止のため、同アカウントのブロックをお願いいたします。