しかし、あの瞬間は紛れもなく「真実」だったのだ。

その刀を抜き放った瞬間、目も眩むばかりの光に包まれた気がした。握った手から春の柔らかさが全身に広がっていく――。

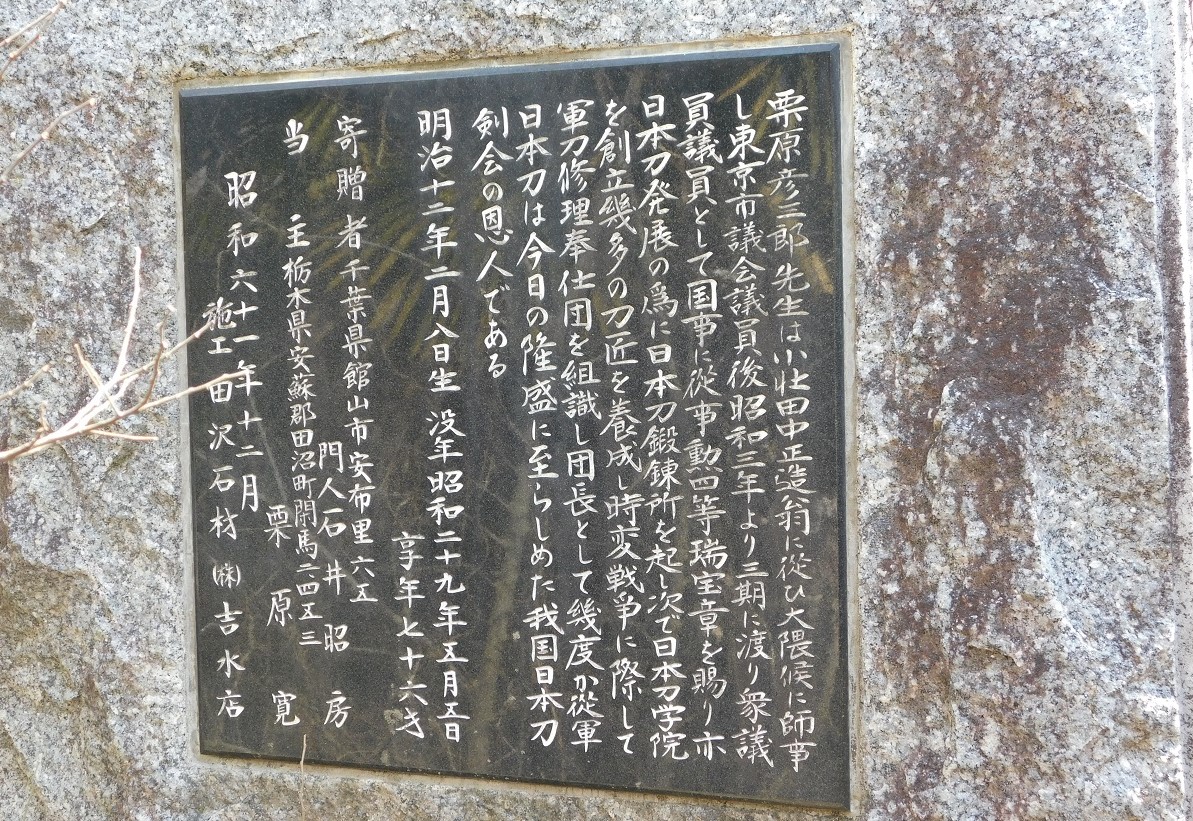

それが、刀工・栗原彦三郎昭秀(くりはら ひこさぶろう あきひで)との鮮烈な出会いだった。

正直に告白しよう。私には霊感の欠片すらない。幽霊や妖怪が至近距離でどれだけ愉快な変顔をしていようが、その努力をことごとく無駄にする自信がある。

ただ、物だけは何かが違う。人間の手によって一つ一つ丁寧に作られた作品たち(多くは美術品)は、制作者の人柄やその時の心情を、どういうわけか私に伝えたがる。

別に私が特殊能力者という意味ではない(し、思ってもいない)。そうした「語りかけ」こそが、文化財の文化財たるゆえんであり、現物をこそ保存継承していくべき理由だろうと思うのだ。

冒頭の刀はその点において、強烈な違和感も同時に残していった。

おかしいのだ。それでは「合わない」。

豪快で繊細で、真っ直ぐに人と日本文化を愛し、明治~昭和時代を駆け抜けた偉人の足跡を辿る旅は、こうして始まった。

「時代」にそぐわぬ刀の謎

かの刀に刻まれていた製作年は、太平洋戦争のごく初期にあたる。作品の持つ力に強く惹かれながらも、しかしその事実に大きな違和感を覚えずにはいられなかった。無論、偽作という意味ではない。刀の持つ穏やかさが、あまりに時代の情勢にそぐわぬように感じたのだ。まるで猫が縁側の日溜まりに寝転がり、喉を鳴らしているような、のどかさ。

違和感はやがて氷解したのだが、それを説明するには、まず、かの刀工の生涯を辿っていくのがよいだろう。

刀工にして政治家・詩人・蘭愛好家。栗原彦三郎の素顔とは?

栃木県佐野市閑馬町(かんまちょう。※旧・安蘇郡閑馬村)。ここが栗原彦三郎昭秀を育んだ地である。背後に堂々たる山々が連なり、付近には小川が流れる。

彼を知る人は、今も「くりひこさん」と親愛の情を込めてその名を呼ぶ。写真で見る彦三郎はひげを蓄え鋭い眼光をカメラに向け、厳格な雰囲気を醸し出しているのだが、周囲から深く慕われる人物だったようだ。昭和8(1933)年の『栃木県百名家録』(下野新聞)では、「親分肌にして雄弁たり」「その和やかさには、多くの人々が魅せられる」と評されている。

同時に、燃え盛る情熱を胸に秘めており、時に舌鋒鋭く論を交わし、世間体のためではなく本心から他人のために動き、身分を問わず常に丁寧な対応をし、涙もろい、とも書かれている。

なるほど、『栗原彦三郎昭秀全記録』に掲載された写真を見ていくと、穏やかな面持ちで目の奥に笑みを浮かべたようなものが数枚あった。その風貌から女性には近づきがたく思われるが、と『栃木県百名家録』にあったが、いやいやどうして、このチャーミングな眼差しに魅せられたレディーも多かったのではないだろうか。

栗原彦三郎の生涯 誕生~幼少・青年期

明治12(1879)年3月7日、彦三郎は旧家の次男としてこの世に生を受けた。恵まれた環境であったようで、彦三郎の生涯年表には幼少期から、早稲田大学の創設者となる大隈重信(おおくま しげのぶ)や、足尾銅山鉱毒事件で高名となる田中正造(たなか しょうぞう)といった著名人との交流が記され、青年期になると勝海舟(かつ かいしゅう)の名も見える。

中でも、田中正造は父・喜蔵(きぞう)と親交があり、彦三郎は深く傾倒していた。数え10歳のころ、当時県会議員だった正造を単身で訪ね、「おじさんの養子になって魂を相続する」と発言して正造を大いに喜ばせたという記録も残る。

数え13の年には、田中正造に伴われて東京・早稲田の大隈重信邸を訪問、ここに寄宿して東京英和学校(現在の青山学院)に入学したが、さすがに早稲田~青山間を徒歩で通学するのは過酷だったのだろう、やがて寄宿舎生活となった。

この間、伝統の廃絶を危惧した父・喜蔵が自宅に刀工3代稲垣将応(いながき まさのり/しょうおう)一族を招き、日本刀鍛錬所を開いている。明治26(1893)年(明治25年以前の可能性もあり)、彦三郎13~14歳のころだ。

喜蔵は蘭の栽培にも関心を抱いていたが、彦三郎も蘭の愛好家として知られ、7~8歳ごろには父子で近くの山野に入って採集・栽培をしていたという。蘭は当時大変な高級品であり、大隈重信や勝海舟らと蘭について語ったという記録も残る。

また、喜蔵・彦三郎ともに自然を描いた水墨画作品を残している。父や郷土が彦三郎に与えた影響の大きさが垣間見えるエピソードだろう。

翌明治27(1894)年8月には日清戦争が勃発、彦三郎の兄・定吉の出征にあたり栗原邸内で打たれた脇差が、栃木県指定文化財として現存している。

足尾銅山鉱毒事件と政治家・栗原彦三郎

日本近代史上最大の公害事件にして日本の公害の原点といわれる足尾銅山鉱毒事件が起こったのは、明治23(1890)年のことである。13歳の彦三郎は級友らとともに正造が質問に立った議会を傍聴し、明治29(1896)年の秋に大洪水の発生とともに鉱毒被害が拡大した際には、17歳となった彦三郎も田中正造に従って被害地の救済に奔走したという。

――すでにお気づきかもしれないが、栗原彦三郎は政治家としての顔も持っていた。というより、一般的には政治家としてのほうが有名かもしれない。

少年のころから正造の弟子として東奔西走し、昭和3(1928)年に49歳で衆議院議員に初当選してから4期8年間、代議士として精力的に活動した。

時に苛烈なエピソードとともに語られる彦三郎代議士であるが、ここでは刀工としての顔に重きを置くため、政治家・栗原彦三郎についてはこのあたりにしておく。とはいえ、刀工としても政治と無関係ではいられなかったのだが。

刀工としての栗原彦三郎

政治家としての活動と同時に、彦三郎は刀工・昭秀(あきひで)としての経歴も重ねていた。

17歳のとき、作品を津田梅子の父で農学者・教育者の津田仙(つだ せん)に褒められて買い上げとなっており、18歳のときに当時貴族院議長だった近衛篤麿(このえ あつまろ。文麿の父)に自作の短刀を見せたところ、「このまま田中正造の弟子として一生政治活動をするより、日本刀保存の道に進んだほうが国家のためになる」と勧められ、名刀として名高い「虎徹(こてつ)」の作とほぼ同等の値段で買ってもらったという。

また、勝海舟や谷干城(たに かんじょう/たてき)・榎本武揚(えのもと たけあき)・徳富蘇峰(とくとみ そほう)・山川浩(やまかわ ひろし)・尾崎行雄(おざき ゆきお)はじめ、多くの有力者から作刀に関する支援を長きに渡って受けたと記録されている。

やがて彦三郎は近衛篤麿の言葉の通り、日本刀の歴史に燦然と輝く足跡を残すこととなる。

「日本刀伝習所」の苦難

彦三郎が日本刀に興味を抱いたきっかけが何だったか、ということについては、彦三郎自身が後年、「動機は沢山あると思うが、父が常に、日本刀の廃絶は結局日本精神の廃滅となるのだから、お前は日本刀の復興に尽力しろ、と言っていたこと、尊敬する人々から大いに激励されたこと、また自身が大の日本刀好きだったことが最も大きかっただろう」と語っている。

明治40(1907)年4月3日、彦三郎28歳のとき、東京府豊多摩郡落合村(現在の東京都新宿区下落合)藤稲荷神社(東山藤稲荷神社)前の土地を借り受け、実家の鍛錬所でも活動していた3代稲垣将応を師範に迎えて「日本刀伝習所」を開いた(時期と場所については異説もあり)。

「日本刀の復興」に首を傾げるかたもおられるだろう。ごく軽く説明しておくと、明治9(1876)年の廃刀令から、急激に日本刀文化は衰退していった。「明治の超絶技巧」ともてはやされる作品群には、少なからず生活に困窮して転身した元・刀職の作が含まれている。いわば「絶滅直前」であった刀職を育成することを目的として、彦三郎は工房にとどまらない「伝習所」を開いたのだった。

しかし、彦三郎最初の伝習所は残念ながら入門者も稀で維持困難となり、二年弱で閉鎖された。明治43(1910)年から約1年半にわたり7カ所で日本刀製作の出張教授を、明治44(1911)年には2度、伝習所を開くも、いずれも長続きしなかった。

ただ、彦三郎は度重なる失敗にも諦めることはなかった。たゆまず作刀の研究を続け、平井千葉(ひらい ちば)、藤代福太郎(ふじしろ ふくたろう)といった刀剣研磨(日本刀の形を整え、美しく仕上げること)の名人たちとも交流を持ち、来るべき時に備えた。

「日本刀鍛錬伝習所」と「日本刀学院」、そして今と未来へ続く系譜

彦三郎の血と汗と涙は約20年の時を経て、昭和8(1933)年にようやく結実する。

7月3日、東京・赤坂区氷川町(現在の港区赤坂6丁目)に「日本刀鍛錬伝習所」が誕生した。衆議院議員3期目を務めていた彦三郎の自邸(旧・勝海舟邸)内に建てられたものだったが、今度は時の総理大臣・斎藤実(さいとう まこと)らの賛同も得て、満を持しての出発となった。

それに先立って4月には伝説の刀工・天国(あまくに)の作を模して製作した刀、数十振を各地の神社に奉納し、日本刀復興を祈願している。現職の総理大臣である斎藤実はじめ、多くの支援者が奉納刀の製作に協力・伝習所の開所式に参列したという。

陸軍肝煎りの「日本刀鍛錬会」鍛錬場竣工奉告祭が、彦三郎の鍛錬伝習所設立のわずか3日後に執り行われたが、「鍛錬会」の主目的が軍刀整備であるのに対し、「鍛錬伝習所」はこれまでの目的を変えることなく、日本刀文化の復興と後継者育成に邁進した。結果、栗原彦三郎の元からは後述の「日本刀学院」含め、実に150名を超える刀工たちが育ち・巣立っていったのである。

昭和10(1935)年には、刀工はじめ刀の職人、刀剣商などで組織された「大日本刀匠協会」が発足、本部は「日本刀鍛錬伝習所」内に置かれた。同年には刀匠協会主催の「第1回新作日本刀展覧会」が開催され、全国の刀工がこの展覧会へ出品して切磋琢磨、業界全体の著しい技術向上を果たしたという。

また、大日本刀匠協会の機関誌として『日本刀及日本趣味』が創刊、昭和11(1936)年~昭和20(1945)年と昭和29(1954)年1月に発刊された。

昭和16(1941)年11月、彦三郎は5度目の鍛錬所「日本刀学院」を神奈川県・座間に開校させた。彦三郎念願の、本格的な刀工養成機関である。翌月の真珠湾攻撃で火蓋が切られた太平洋戦争の軍刀需要に応えたことは事実としても、目的は変わらず作刀技術の伝承にあって、指導にあたる実力を備えた人材を輩出することをこそ目指すものであった。そして、それは見事果たされたのである。

現代の刀工たちは、「現在活動している刀工で、栗原彦三郎と無関係な流派はほとんどないのではないのか」と口を揃える。それほどまでに、栗原彦三郎の果たした役割は絶大だったと言えるだろう。

日本刀をもう一度蘇らせた彦三郎

「日本刀鍛錬伝習所」とその後の「日本刀学院」で後継者を多数育成し、風前の灯火だった日本刀文化の再興を成した彦三郎。彦三郎は晩年、日本刀の危機を再び救うこととなる。

日本刀というのは、日本人にとって単なる武器を遥かに超えた存在である。しかし、太平洋戦争後の日本を占領下に置いたGHQに、そうした認識はなかった。日本刀もまた武器として没収、廃棄への道を辿りかけていたのだが、日本の宝たる日本刀救済のために、多くの人が奔走し、なんとか阻止を試みた。そのあたりの経緯は「GHQの刀剣接収騒動とは?赤羽刀の顛末と日本美術刀剣保存協会設立の経緯を徹底解説」にてご確認いただきたいのだが、彦三郎もまた日本刀のために奔走していた。

戦後、日本刀はGHQの指令により、法律で長らく製作と一部の例外を除く所持を禁じられていた。法令の一部改正により製作が可能になるのは昭和27(1952)年4月のことだが、この時期の日本刀製作にも彦三郎が大いに関わっているのである。

平和の使者としての日本刀「講和記念刀」

刀剣の持ち手部分であり、作者の銘を始めとした文字を切る茎(なかご)に「講和記念」の文字が刻印されたものがある。

「講和記念刀(こうわきねんとう)」と呼ばれる一群であり、他者を傷つけるのではなく、手を取り合うための刀である。

少し話がずれるが、日本刀には、少なからずこうした二面性が宿っている。武器でありながら賞翫の対象であり、傷つけるものでありながら守るものであり、誕生の際に贈られ、彼岸へゆく時に添えられ、愛されて畏れられる。

完全なる善でもなければ完全なる悪でもない、という矛盾を内包したまま存在する、極めて日本的なものと言えるだろう。

講和記念刀とは、どんなものなのか。

彦三郎の名で申請された「日本刀製造許可申請書」によると、講和を記念すると同時に「日本刀は侵略の兇器にあらずして却って平和鎮護の霊器なる」ものであり「我が国美術中の美術なる」ことを世界に広める目的で新作された日本刀で、天皇陛下に献上した上で日本の首脳部や神社、およびアメリカのトルーマン大統領・マッカーサー前総司令官・リッジウェー総司令官・大官・上下院議長、また講和条約に調印した連合諸国の長に贈呈するためのものだった。

昭和26(1951)年5月に製作の機運が高まり、その年の暮れには彦三郎邸を本部とした奉献会が結成、翌27年に製作許可が下りる。多くの刀工にとって戦後初となる日本刀製作が、この講和記念刀として開始されたのである。

この講和記念刀以前に、戦後の日本刀の製作が皆無だったわけではないようだが、これほどの規模で法律に則って組織的に行われたものは、戦後初であった。ただ、この時はまさに「武器」として扱われたがゆえに製作が許可された、という皮肉つきではあったのだが。それであっても、日本刀の未来にわずかな、しかし確かな光を灯すには充分な偉業だったと言えよう。

残念ながらこの計画は、彦三郎が病に倒れたことにより未完に終わったのだが、202名という多くの刀工の賛同を得て、300振もの作が無償で製作されたのだった。

日本刀史に燦然と輝く金字塔

彦三郎は、昭和29(1954)年5月5日、75年の生涯を終えた。

彦三郎の生涯には、必ずしも手放しで同意称賛できないエピソードもあるのだが、それもまた人間的で、周囲に愛された理由の1つだったのかもしれない。深い親しみを感じていなければ、「くりひこさん」などと呼ぶことはないだろうから。

「雪は消えても消えのこる 名は千載の後までも」と鉄道唱歌にうたわれる忠臣蔵の四十七士ではないが、日本刀の歴史に「栗原彦三郎昭秀」の名は、決して褪せることなく輝き続けてゆく。今までも、これからも。

あの「違和感」への回答

『日本刀を二度蘇らせた男 栗原彦三郎昭秀全記録』には、「押形(おしがた)」の手法により彦三郎の作品が多数掲載されている。(※「押形」についてはこちらの記事をご覧いただきたい日本刀の「今この時」を記録した押形の世界とは。刀剣博物館 学芸員インタビュー)

やはり時代を反映した「武運長久」「敵国降伏」といった文字、また交友関係の影響か軍上層部の名が多く作品の茎に刻まれているのだが、戦後、彦三郎自身が軍刀生産を悔いる発言を残している。

ところで、あの「あまりに時代に不似合いな刀」についてはどうなったのか。

カギは恐らく、「日本刀学院」である。若い頃から日本刀文化の再興を志して3度の頓挫、4度目でようやく強力な後ろ盾を得たものの必ずしも順風満帆ではなく、いつしか34年という歳月が過ぎていた。

そしてついに、当初からの主目的たる「本格的な刀工養成機関」が成った昭和16(1941)年、「あの刀」はまさにその時期の作だったのである。

国内の状況がまだそこまで厳しくはなかったということもあるだろうが、「穏やかでのどか」なのは、やはり戦中という時期にはそぐわない。だとすると、長年の念願がかなって心満たされていた彦三郎の心情がそのまま出ている、と見たほうが自然だろう。

無論、それが絶対的な真実である、などと言う気はない。しかし違和感と奇妙な一致、まったくの予備知識なしに対峙したときの、あの穏やかだが全身に広がっていく強大なエネルギー。そこに、何の意味もないとは思えないし、思いたくない。

日本刀とは、いにしえより神仏に奉納され、ときに神宿る器と見なされてきたものである。だからそれを生み出す場所である鍛冶場にも神棚やしめ縄が巡らされるし、第六感が働かない人でも、刀にだけは様々なことを感じる、という話は少なからず耳にする。そして、それらは(興味本位の怪談などを除いて)ほとんどがマイナスの要素を持たない。だからこそ、その成立から1000年の時を経た今でも受け継がれているし、日本文化の極めてコアな部分にあり続けるのだろう。

日本刀とは、日本史とは、日本文化とは、文化財とは。図らずも、そうした根源的なものと向き合う、本の海への旅となったのであった。

そして旅はこれからもきっと、続いていく。

【主要参考文献】

・『日本刀を二度蘇らせた男 栗原彦三郎昭秀全記録』栗原彦三郎伝記刊行会

・石井昌國『日本刀銘鑑』雄山閣

・『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館

・『日本人名大辞典』講談社

・『栃木県百名家録』,下野新聞,昭和8. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1112104

※栗原彦三郎昭秀の刀画像は、「とちぎの文化財」にて見ることができます。