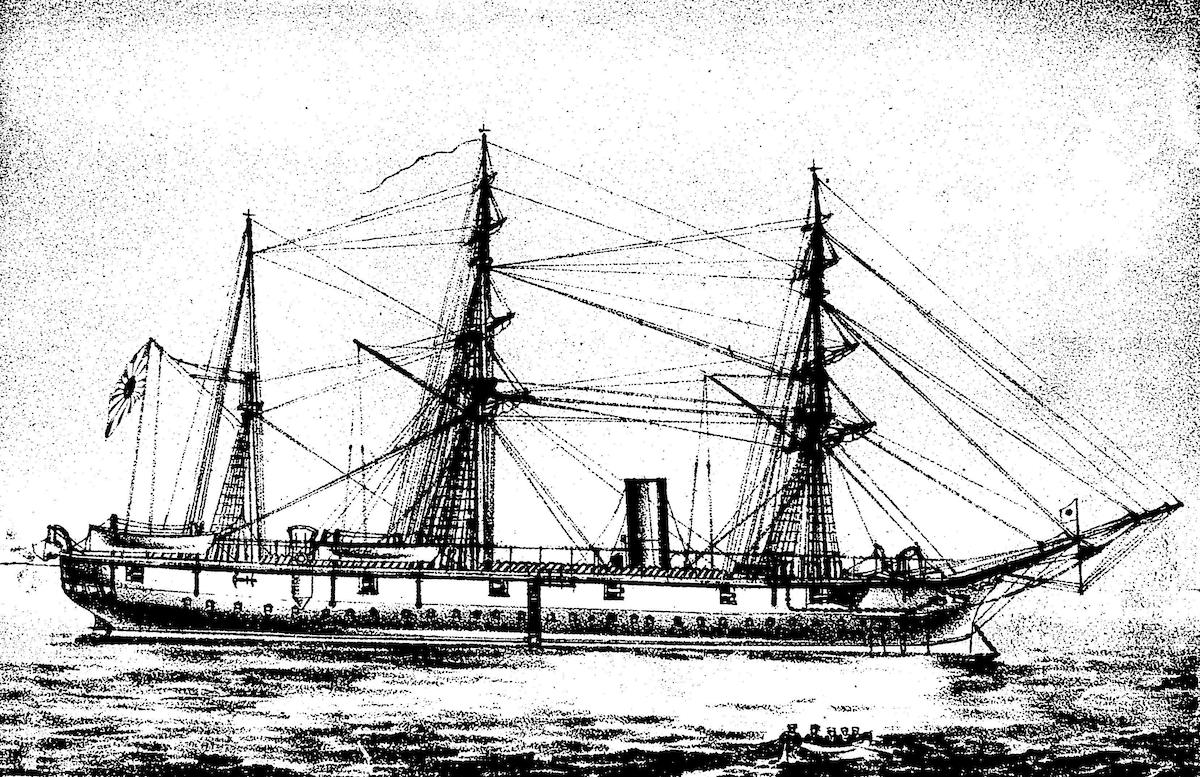

トルコ軍艦エルトゥールル号の遭難事件で、生存者の本国への送還に活躍した比叡は、1878(明治11)年にイギリスの造船所で建造された軍艦です。

比叡以前に、日本海軍の保有する軍艦で新造艦と云えるのは1874(明治7)年に就役した国産の清輝と明治維新前後にアメリカから購入した東(旧名:甲鉄)の2隻で、他は幕末に諸藩が外国から購入して、戊辰戦争などで運用され、そして1870(明治3)年から1871(明治4)年にかけて政府に献納された軍艦でした。

比叡は明治に入って初めて建造された本格的な軍艦だった

1875(明治8)年、ようやく新政府は初めて軍艦らしい軍艦を購入する予算を獲得しました。当時唯一の国内にあった横須賀造船所では迅鯨(じんげい)という船を建造中で、3隻の軍艦を建造する余力も、また技術も不足していました。

そこでイギリスに発注して建造されたのが、扶桑、金剛、比叡の3隻です。

これら3艦を設計したのは当時イギリス海軍省を退官して設計業を営んでいたエドワード・リード(E.J.Reed)で、海軍省勤務時はイギリス軍艦設計の最高責任者を務め、多くの軍艦を設計した人物で、「戦艦史をかざる造船設計者」とまで言われています(『日本戦艦物語〔Ⅰ〕』福井静夫)。

金剛と比叡は、同型艦で鉄骨構造の木製船体で2200トン、軽い鉄製の装甲を有していました。そして扶桑は3700トン、全て鉄製(甲鉄艦と言われていました)です。甲鉄艦はとても高価だったので3隻全部というわけにはいかなかったのです。この3隻は1878(明治11)年に完成し、イギリス人の手によって日本に回航され、5月に日本人の乗組員が乗艦し、日本の軍艦となりました。

比叡を建造したのはウェールズのペングロークという町にあった造船所で、後日、日本政府から建造の謝意としておくられた銀杏の木が今も茂っています。

※このときイギリスに留学中だった東郷平八郎は比叡に乗艦して帰国し、そのまま比叡乗組みとなりました。またイギリス滞在中には、新造艦の建造監視の役に任ぜられて、主に扶桑を担当しました。しかし帰国の際は比叡に乗艦したことから、比叡を建造した造船所のあったペングロークの博物館には、比叡と銀杏の木と東郷平八郎を説明したパネルが展示されています。

比叡初の海外!その行き先は?

日本回航から2年後の1880(明治13)年、比叡は「実地研究のためインド洋周辺を航海せよ」との命令を受けました。インド洋周辺のどこの港に入るかは、艦長の裁量でした。なお、東郷平八郎は他の船に転出していたので、このときは乗っていませんでした。それからエルトゥールル号生存者送還でトルコに行ったときのような実習員も乗艦していませんでした。

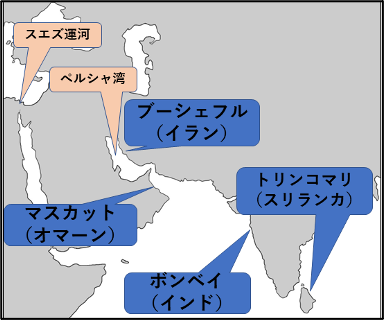

同年4月比叡は品川を出航し、香港、シンガポール、セイロン島(スリランカ)のトリンコマリ、そしてボンベイ(現在のインドの首都ムンバイ)に入港しました。トリンコマリやボンベイでは、イギリス海軍の艦船からペルシャ湾航海に必要な情報を収集しました。そして、イギリス海軍の士官らが教えてくれたのは、ペルシャ湾水路誌(航海に必要な天候・気象・海流などの情報が記載されている)の内容で

1821年イギリス軍艦リバプール(HMS Liverpool)が灼熱の時期にペルシャ湾の港に入港した際、熱気のために士官3人と水兵30人が僅か1日で死亡した。

という驚くべき話でした。

さらにイギリス艦隊の司令官や旗艦の艦長にも聞いたところでは、毎年7、8月は疫病が流行し、強壮な者でも大病を患ったようになる。とくにマスカット地方(現在のオマーン国)において疱瘡(天然痘のこと)が流行しており一日に数百人が死亡している。6月下旬からは北西風に乗って猛烈な砂嵐が海面を覆い視界が悪くなる。と散々な状況を教えられました。

※砂嵐で視界が悪くなると、航海上の目標となる陸地が見えにくくなるので、沿岸に近づいて航行することになり、それは座礁の危険を伴うのです。

イギリス海軍の士官らの多くは、ペルシャ湾航海は危険だからやめたほうがよいとアドバイスしました。比叡の任務は実地研究で、寄港地は艦長の裁量で決められるので、比叡艦長はペルシャ湾行きを断念します。ここに来るまでに、ペルシャ湾のあとは、スエズ運河を通過して地中海へまわり、ギリシャやトルコまで行きたいと上申していたのですが、すっかり意気消沈したという感じです。そして、ボンベイから日本に帰るための準備に入ります。

比叡がペルシャ湾へ向かったその訳は?

ところが、ペルシャ湾行きをやめると海軍省に上申した電報とほぼ行き違いに、海軍省から直ちにペルシャ国(イラン)のプーシェフルへ向かえと命令がきてしまいます。艦長の裁量はどうなったんだと言いたいところですが、様々な事情があったようです(長くなるのでこうなった事情は割愛します)。

もう「行くしかない」といったところでしょうか。

入念な準備と覚悟をもって、比叡がボンベイを出航したのは2週間後の6月26日、出航後は南西の強風に遭い、艦の動揺は最大片舷38度にまで達しました。

1週間の航海ののち、7月4日比叡はオマーン国マスカット港に到着しました。

比叡、オマーン国での盛大な歓迎を受ける

オマーン国王からは歓迎の贈り物が届きます。その中身はブドウ2籠、マンゴー30籠、菓子30罐、桃4籠、そして野牛10頭に牛2頭。

翌日のオマーン国王来艦の際、比叡は満艦飾を実施し、来艦した国王に対して、21発の礼砲と登檣礼式を施行し、国家元首を迎えるにふさわしい儀礼をもって接しました。そして約40分時間程度の在艦でしたが、このとき比叡艦長と国王は、互いに書を交わしました。

比叡艦長から

「日本とオマーン国の人々が、今後も数千里も離れた国であることを忘れ、互いに親睦を深め、無限の幸福を増進する基をここに開いたことは我々が望むことです」

国王から

「将来日本の艦船が当地に来訪することを希望する。その際には相当の礼をもってもてなしましょう」

この比叡のマスカット入港は、日本とオマーン国との最初の外交交流でした。そして比叡は、3日間の碇泊ののち、7月6日夕刻、マスカットを出航し、最終目的地となるペルシャ国プーシェフルへ向かいました。

ちなみに国王が来艦したのは午後5時、出航は午後6時半と夕刻なのは暑さ対策でしょうか。

そして、2日間の過酷な航海の末、プーシェフルに辿りつきます。このとき港での親善行事などはあまり記録がありません。。なぜなら首都テヘランは、遠く離れた陸地なので、そこまで挨拶に行くわけにもいかなかったのです。

比叡の報告には、プーシェフル港はペルシャ国の貿易港で、ペルシャ湾内でも主要な港であるが、貿易は盛んではないとあります。その理由は、この国の沿岸地域は概ね砂漠で、豊饒(ほうじょう)の地は遠く内陸側にあるので、陸路による交易で国内の供給をまかなっているためと分析しています。

このため港もあまり整備されていないので、大型船は沖に錨泊し、そこから陸上まで約15kmを小舟で行き来するため、物資の輸送も不便である。岸壁には、何の施設もないので、ここで貿易が盛んにならないのは理解できる。との報告でした。ちなみに比叡が碇泊中は郵便船の外に来港した船はなかったようです。

また気候に対する報告として、オーニング(天幕)を露天甲板に2重に張ったことが記載されています。そして全員が小瘡(日焼けによる出来物)を発症したが死者はなかったと。(散々脅されたので、2週間かけて、しっかり準備をして向かったのでしょう)。

比叡は約2週間の碇泊の後、7月23日に出航し、最短経路で日本に向い、9月17日シンガポールを経由し、9月29日品川に帰還しました。往路に約3か月半、復路に2か月強を要し、全体で6か月弱の航海でした。この明治13年の比叡の航海以後、ペルシャ湾への派遣は、日本海軍の文献には見当たりません。この航海は唯一のペルシャ湾航海だったのです。

戦後、海上自衛隊になって、初めてペルシャ湾を訪れたのは、湾岸戦争後の機雷除去を目的とした1991(平成3)年のペルシャ湾掃海艇派遣(4~11月)で100年以上も後のことになります。そこからも、比叡のペルシャ湾派遣の意義は大きかったのです。