幽霊や妖怪など、人は昔から目に見えないと言われているものの類に弱い。

❝怖し見たし❞とでも言おうか…

かく言う私もとある古刹で写真を撮った際、見たこともない男性の上半身が写り込んでいてたまげたことがある。

「何これ! 誰これ? ギャー!」みたいな…

こうしたオカルティックな話ばかりではない。

ヒマラヤに棲むとされるイエティ(雪男)やUFO、ネス湖のネッシーのように、昔から目撃者がいるにもかかわらず、その生存が確認されていない生物を、和製英語でUMA(ユーマ)という。

1970年代、日本でも空前のUMAブームが起こった。

UMAの正体は❝ツチノコ❞と呼ばれる怪蛇である。

メディアで話題になったことで、昔から全国各地で目撃情報があることがわかった。

お尋ね者となったツチノコには多額の懸賞金が掛けられ、トレジャーハンター達がその姿を探し求めて各地の山奥を駆け巡ったが、21世紀になった今もツチノコは幻のままである。

ところで、ツチノコブームの火付け役が誰だったかご存じだろうか。

それは山本素石(やまもと そせき)という人物。本名は山本幹二(かんじ)。

1919(大正8)年、現在の滋賀県甲賀市に生まれる。

稀代の釣り師にしてエッセイスト。さらには廃村や廃墟に分け入って、ミステリアスな山奥の暮らしを見聞し、数多くの紀行文やエッセイを残した。

没後30年以上経つが、渓流釣り愛好者を中心に素石には根強いファンがいる。

山本素石に心引かれ、ツチノコ探索に奔走した彼の生涯を追ってみた。

※引用した著作物には今日の人権意識に照らして考えた場合、不適切と思われる語句や表現がありますが、著作物の時代背景とその文学的価値に鑑み、そのまま掲載しておりますので、どうぞ、ご了解ください。

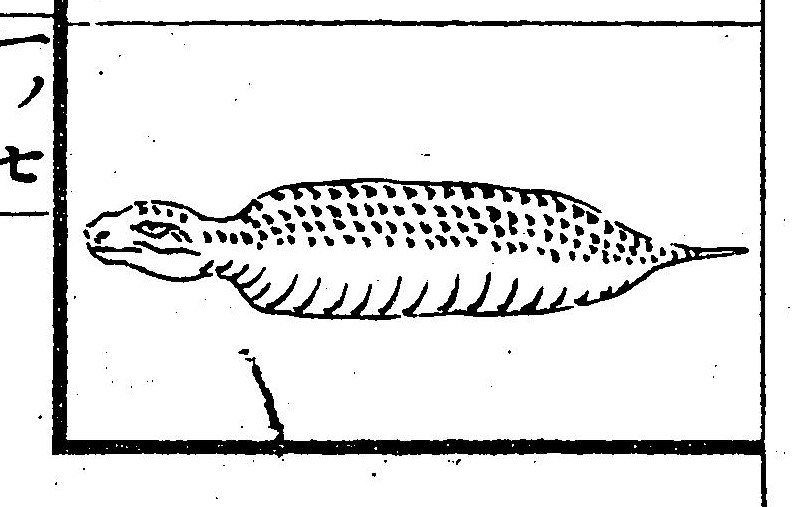

アイキャッチ画像「手配書 幻の珍蛇 槌の子」(部分)昭和48年 湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)蔵

What’s つちのこ?

民具から名付けられたツチノコ

まずは素石の名前が世に知られるきっかけとなったツチノコについて見てみよう。

ゴハッスン・スキノトコ・ドテンコ・ノヅチ・コロ・タンコロ・ツチコロビ・コウガイヒラクチ…これらはすべて、日本各地に点在するツチノコの呼称である。名前を聞いただけでその特徴が想像できるユニークなものばかりだ。

ツチノコの伝承は、北海道と沖縄を除いて、広く日本中に分布している。

❝ツチノコ❞というのは京都の北部、鈴鹿山地、奈良県の吉野山一帯、北四国の一部で使われている呼称なのだそうだ。

その名は「槌の子(槌)」という民具に形が似ているところに由来する。

ツチノコは縄文土器の装飾になったのか?!

縄文時代の遺跡が数多く散見される、長野県富士見町にある札沢(ふださわ)遺跡は4、5千年前のものだとされるが、ここで発見された動物装飾的釣手土器にはヘビを思わせる装飾がついており、この上にツチノコによく似た三角形の頭をした子ヘビではないかと思われる装飾がついている。

はたしてこれがツチノコであるかどうか確証はないが、とても興味深い。

『古事記』、『日本書紀』にはノヅチという名前で登場

ツチノコをノヅチと呼ぶ地域もあるようだ。

『古事記』では、ノヅチはカヤノヒメの別名として登場する。

カヤノヒメはイザナギ、イザナミの間に生まれた野の神さまである。

『日本書紀』にも同様のことが書かれている。

カヤノヒメのカヤとは、かつて日本人にとって、住居の屋根を葺くための大切な素材であった。

ツチノコはカヤを採るための萱場(かやば)に多く生息しているとの情報もある。

妖怪化したツチノコ

鎌倉時代に書かれた『沙石集(しゃせきしゅう)』という仏教説話集には、比叡山で修行していた二人の僧侶のうち、先に死んだ方はノヅチとなって生まれ変わったと書かれており、「目鼻手足がなく、口のみあって、人を食らう」とある。この僧侶は口先ばかりで、徳を積まなかったからだろうとされる。

こうなるとヘビではなく妖怪である。

江戸中期に活躍した鳥山石燕(とりやま せきえん)は妖怪画を多く描いたが、『今昔画図続百鬼(こんじゃくがずぞくひゃっき)』において、目も鼻もない毛むくじゃらのヘビのようなノヅチがウサギを食べるところを描いている。これを見る限りでは、とうていツチノコとノヅチが同一生物とは考えられない。果たして真相はどうなのだろうか…

タブーとしてのツチノコ

ツチノコに関しては、いくつかのタブーがあるようだ。

・ツチノコにあたると死ぬ。

・見ただけでも祟りがある。

・見たことを人に話してはいけない。

あくまで私見だが、ヘビは昔から神格化されると同時に気味の悪いもの、祟るものと考えられてきたふしがある。

筆者の育った所は鈴鹿の山麓で、滋賀県と三重県の県境である。ヘビは昔から多かった。鶏などを飼っていた家も多く、学校帰りなど、卵を飲み込んだと思われるヘビが道の真ん中にノタ~っと横たわっていて、ヘビが大嫌いな私はゾッとしたものだ。ヘビをまたぐとよくないというのでそこを通らず、遠回りして帰ったことがある。

ヘビは執念深く、殺すと祟りがあるとされた。地元にはヘビを殺した男が後日沼の中に引きずり込まれたという昔話も残っているし、山中に今では考えられないような大蛇がいたという。また、ヘビを指差すと差した指が腐るといわれ、子ども時代は本当にそれを信じ込んでいた。

昭和の時代でさえこんな有様だったのだから、それ以前は無理からぬことだったと思う。

さて、山本素石はいったいどのようにしてツチノコを探索するようになったのだろう。

素石とツチノコ

素石、ツチノコに襲われる

彼は初めからツチノコに興味を持っていたわけではない。それどころかツチノコの存在など、まったく知らなかったのである。

素石とツチノコの出会いは唐突だった。

1959(昭和34)年、素石は京都・北山の栗夜叉(くらしゃ)谷という所にいた。

その年の8月13日、北山一帯は8.13水害と呼ばれる集中豪雨に見舞われ、素石は災害の跡を確かめるべく、現地を訪れたのだった。

この時、彼は40歳。

詳細は後ほど述べるとして、彼のプロフィルを、著作『釣りと風土』(つり人社刊)より抜粋して紹介させていただこう。

尋常(じんじょう)小学校卒業後、各種学校や塾を遍歴したが、一つも卒業せずに転々として自由業に終始した。山釣りと渓魚の研究を続け、北海道北端から九州、沖縄、韓国江原道まで釣り歩く。生前は天理教滋京分教会長、ノ―タリンクラブ会長、日本渓流釣連盟副会長、日本随筆家協会会員。

民俗学者・宮本常一は❝旅する巨人❞と呼ばれたが、日本中はもちろん、韓国まで釣り歩いた素石はまさに❝釣りする巨人❞だった。

甲賀市に生まれた彼は、後に家族と共に京都の北山に移っている。熱心な天理教徒だった父の都合によるものらしく、素石もまた滋賀と京都の分教会長を務めるなど熱心な信者だったらしい。しかし、それは彼の釣り人生とは関係がない。

そんな素石にとって、北山一帯は勝手知ったる渓流であった。

とはいうものの、栗夜叉谷は鞍馬(くらま)、貴船(きふね)に通じる古道で、めったに人も通わぬ淋しい場所だったという。

途中便意を催した彼は、用を足す場所を探しながら栗夜叉谷の源流部へと足を踏み入れた。

その時、何かが彼をめがけて飛んできたのである。しかも、音だか声だかわからない鋭い唸(うな)りを発しながら…

幸い素石はとっさに身を反(そ)らして難を逃れた。

ところが飛んできた物体を見た途端、彼は息をのんだ。

なんともけったいな、いやに太短い、しかもまがう方ないヘビなのである。(中略)太さはビール瓶ぐらいだが、あんなに丸くはない。やや扁平(へんぺい)で、色もそれよりはいくらか黒っぽく、長さは目で測ったところ、どうも見ても40センチ以上ではない。(中略)頭の大きさは、大人の手の指を三本そろえたほどの幅があって、厚みもほぼそれ位-。(中略)ウロコも普通のヘビにくらべてずっと荒く、同大の鯉のウロコほどはあったろう。背部と体側には、マムシに似てはいるが、もっと荒くて毒々しい斑紋があったように思うけれど、形の異様さに気を呑まれていたせいか、ここのところの記憶には自信がない。扁平な胴体の梁骨(りょうこつ)を三角状にとがらせて、特有の興奮状態にあることを示していた。

想像するに、それは平べったく太短いヘビだった。マムシに似ているらしいが、果たして…

もうひとつの印象的な特徴は、ズン胴の尻の方がそぎ落としたように急に細くなって、ネズミのような尻尾がチョロリと出ていたことである。(中略)そいつがピリピリと上下に痙攣(けいれん)しながらゆっくりと横振りしていた。とっさに私はガラガラヘビの攻撃態勢を思い出した。目つきの悪いことはちょっと言いようがない。ヘビの目はよく見ると案外やさしいものだが、こいつの目には底気味の悪い凄さがあった。どう見ても❝猛毒蛇❞という感じである。

ネズミのようなチョロリとした尻尾を持った太短いヘビは普通のヘビのように地を這ってきたのではなく、空を飛んできた。「まちがいなく、私の首から肩のあたりを狙ってきたのだとしか思えない」と、素石は書いている。

素石、ツチノコ探検隊「ノータリンクラブ」結成

ツチノコに襲われた素石は危うく難を逃れた。

彼は当時連載していた雑誌『釣りの友』(1962年4月号)にこの体験を書いた。ところがこれが読者の反響を呼んだ。そして彼の周囲には、志を同じくするツチノコ探検志願者が十数人も集まったのである。

詳しくは『逃げろツチノコ』(「山と渓谷社」刊)を読んでいただきたいが、彼ら7人のプロフィルを、釣号(ちょうごう)とともに本書より抜粋して紹介させていただく。

・竹石(ちくせき)…初代ツチノコ部長。電源開発嘱託・大阪

・落釣(らくちょう)…書店主・芦屋

・岩魚山人(いわなさんじん)…地方公務員・京都

・天子山人(あまごさんじん)…運輸会社役員・神戸

・津嵐(つらん)…運輸会社役員・神戸

・枕流(ちんりゅう)…会社員・京都

・漫渓(まんけい)…繊維業・京都

年齢も20代から50代まで幅広く、職業もバラバラ。唯一の共通項は会員の資格であった。以下『逃げろツチノコ』(「山と渓谷社」刊)より。

・会員の第一資格は、ツチノコの実在を確信してやまぬこと。

・第二資格は、アマゴ、ヤマメ、イワナ等、渓流釣りの愛好者であり、渓流魚と呼ばれるこれらの日本在来マスの保護増殖に尽力を惜しまないこと。

・第三資格は、自分の家庭よりも自然の山河をより一層愛すること。

・原則として会員は増やさない。どうしても会員として迎えるべき人物が現われたときは、全員の承諾を必要とする。

・一旦入会したら、死ぬまでやめてはいけない。

鉄の掟(おきて)?! で結ばれた彼らは自らを「ノータリンクラブ」と名付けた。今時いるかいないかわからないツチノコを本気で探そうとする人間の方がどうかしているというわけだ。クラブの顧問には、当時京都大学の人文科学研究所の所長だった今西錦司(いまにし きんじ)氏が就任した。今西氏は京都大学霊長類研究所を設立するなど日本の霊長類学を創始し、ダーウィンの進化論に対し、互いの生活が衝突しないように生息域を分けて棲むという棲み分け論を提唱した人物だ。今西氏は本当は顧問ではなく、活動メンバーとして加わりたかったらしいのだが、あまりにも大物すぎるため、顧問という立場で関わっていただくことになったようだ。素石と今西氏はかねてから親交があった。

今西氏も若い頃から登山が大好きで、本や食糧を入れたリュックを背負い、草履(ぞうり)履きで登校していたというエピソードの持ち主である。ツチノコ探索経験もあり、まさにクラブの顧問としてはうってつけだった。

素石、ツチノコの指名手配書を作成

「ノータリンクラブ」ではツチノコの指名手配書を作成し、捕獲した人には懸賞金をつけることにした。なにかご褒美がないと、知らせてくれる人もいないだろうと考えたのだ。その活動を知り意気に感じた西武百貨店の広報担当者のおかげで、賞金額も大幅にアップし、あとはツチノコの捕獲を待つばかりとなった。

南半球にもいた?! ツチノコ

ところがである。簡単にもくろみ通りにはいかないものだ。かつてツチノコを見た、捕獲したことがある、ジャンボツチノコがブルドーザーにつぶされてペチャンコになっていた、かつて捕らえた人はいたが、町へ売られてい行き、あげくにえさを拒み、死んでしまったなど、過去の体験談や見聞談は数多く寄せられたが、生きたツチノコは一向に捕獲されなかった。ヒヨコを餌にツチノコが出るという萱場にワナを仕掛けてみたが、掛からなかった。依然としてツチノコは恐れられ、見ただけでも祟りがあるという言い伝えには根強いものがあったのだ。ツチノコをブルドーザーでひき逃げした不動産会社は倒産して、従業員は給料ももらえないままどこかへ行ってしまったというオチまでついていた。

クラブのメンバーにも離婚騒動が起こったりしてツチノコのタタリではないかと思われた。どうかすると家庭はそっちのけにしてツチノコ探しに躍起になっていたわけだから、そうさせることがツチノコのタタリ(魅力)だったのだろう。

時にツチノコはドスンドスンという物音を立てて、タイヤのように斜面を転がり落ちて来たという。また目の前で数メートルジャンプして襲い掛かるという、ヘビにあるまじきふるまいをしたらしい。そのほか、いびきをかく、鳴き声を立てるなどetc

極めつけは第二次世界大戦中、ニューギニアの奥地でツチノコそっくりのヘビを殺して食べたという元軍医の話だ。梅原千治というその人物は東京医科歯科大学の教授で、後にNHKラジオの「趣味の時間」に出演し、自分の体験談を話したのである。

梅原教授によれば、ツチノコらしき生物はけっこう旨かったという。調味料もなく、素焼きにしたのだが、❝ニワトリのモモ肉をかじってるような感じ❞だったらしい。

しかし、この先生は戦死することもなく、無事に日本に戻って来た。タタリらしきものはなかったようだ。

作家・田辺聖子もハマったツチノコ探し

ツチノコは一向につかまらなかったが、1972(昭和47)年、朝日新聞に作家・田辺聖子による連載が始まった。タイトルは『すべってころんで』。主人公は大阪に住む太一・啓子夫妻。日常生活でさまざまなできごとが降りかかる中、渓流釣りを趣味とする太一は釣り仲間に誘われてツチノコ探しに夢中になっていく。この人物像にはモデルがあって、それこそ山本素石と「ノータリンクラブ」の面々だった。

みんな飄々として、それでいて、ツチノコに熱い夢を賭け、ツチノコを追い求め、日常次元からひょいと離れたロマンの世界へ、自由自在に飛翔する。マトモな生活をして人生の重荷を負うて生きる、中年の男性が、こんな夢に憑(つ)かれているのが、たいへん、可愛らしく、私には魅力的なのである。「わたしのツチノコ」(『逃げろツチノコ』前書き)より抜粋

田辺聖子は素石たちの良き理解者であり、ツチノコ探しにも同行している。

『すべってころんで』は1973(昭和48)年の5月から6月にかけて、NHKの銀河テレビ小説枠(午後10時からの15分枠)で20回にわたって放映され、好評を博した。これによってお茶の間にもツチノコの名前が浸透した。

さらに、ほぼ時を同じくして、『釣りキチ三平』で知られる漫画家・矢口高雄の『幻の怪蛇バチヘビ』(講談社)が発刊された。これは矢口自ら、故郷・秋田県でツチノコを探索する作品だ。矢口もかつて秋田でバチヘビ(ツチノコ)と思われる奇妙な姿のヘビを目撃したという。矢口と素石の間に関係はないが、矢口の漫画によってツチノコの名声? はさらに高まった。

素石とツチノコ詐欺師

素石にもタタリはあった。ツチノコ詐欺にあったのである。

川中文太、通称「いざりの文太」と呼ばれるこの詐欺師は河合文雄と名乗って、若い男と二人連れで素石を訪ねて来た。

ツチノコを捕まえて、自宅で飼っているというのである。しかも4匹も!

最初は半信半疑だった素石だが、次第に河合の豊富な知識と含蓄の深い言葉、巧妙な話術に引かれ、ツチノコを連れてくるという口約束を本気にしてしまい、交通費として5万円を渡してしまう。約束の期限を過ぎても、河合は一向に現れず、素石はだまされたと知るのだが、彼は河合(川中)を憎めなかった。

河合はツチノコブームに便乗して懸賞金を出すような輩(やから)を批判してこう言った。

「わたしはね、そういう悪乗りは許せないんですよ。まるで、札束で人の顔をなで回すような思いあがりじゃありませんか。ツチノコはね、そういうやつらが札ビラを切って煽(あお)り立てるような対象になる動物じゃありませんよ」 『逃げろツチノコ』山と渓谷社

そしてたとえ1千万積まれてもそのような人間たちにはツチノコは渡さない。自分は10年以上、ツチノコを追い求めてきた素石にぜひとももらってほしいのだといった。

河合の言葉ははからずも、当時の素石の胸の内を代弁していたと言えるだろう。

もしまた(河合が)捕まったとすれば、保釈嘆願の手続きをしてやろうと思っている。なぜならば、私は彼から与えられた被害意識よりも、与えられた夢の方が大きかったからである。その夢は今もまだ醒めきってはいない…。

ツチノコよ、永遠に…

この事件が起きてから、素石は次第にツチノコ探しに身を入れなくなった。タタリが怖いわけでも、探索に飽きて来たわけでもない。夢も浪漫もなく、❝遊びを忘れた血眼(ちまなこ)な探索❞に嫌気が差してきたのである。彼とノータリンクラブの面々はツチノコの存在を信じ、自分の目で確認したいと思ってあの手この手を尽くしてきたのだが、どうやらそれは人間の醜い欲望まで呼び覚ましてしまったようであった。

ツチノコをダシにするピエロにはなりたくない。ツチノコよ、捕まるな、逃げろ逃げろ、と言いたくなる。ボタンの押し方をまちがえていたのか、呼鈴のつもりで押し続けたのは、どうやらサイレンのボタンだったようである。-中略-私はもうツチノコを追いかけない。しかし、ツチノコが棲みそうな山へは、動けなくなるまで行きつづけることだろう。そして、もしどこかでツチノコにめぐり逢ったとしたら、

「お前、やっぱり生きとったのか。よかったな。誰かが捕まえに来よらんうちに、はよう逃げろよ」

とささやきかけることだろう。『逃げろツチノコ』(山と渓谷社)

この言葉から、私は素石のツチノコに対する無上の愛を感じるのである。いや、ツチノコばかりではない。彼が渓流釣りで目にしてきた日本各地の山々や川、谷の景観、開発という名のもとに破壊されていく自然への哀惜の念だったのではないだろうか。

渓流と釣りと廃村と

終戦と故郷への帰還

こうしてノータリンクラブのツチノコ探索は終わりを告げた。

ところで、素石はツチノコを追っかけてばかりいたわけではない。

彼には家族があり、一家の主として生計を立てていく必要があった。

昭和18(1943)年の秋に召集され、その後いったん解除になって故郷に戻ったが、父が死亡。悲しみも癒えぬまま、慌ただしさの中で結婚した。モンペ姿に戦闘服といういで立ちであった。

結婚は人生の幸福、それとも墓場? あなたにとってはどちらだろうか。

素石にとって最初の妻になった女性は、❝結婚とは人生の至福❞であると思わせるほど、好ましい魅力をいくつか持っていたという。

しかし、新婚の幸せをかみしめる間もなく、再び召集。最終的に岡山で終戦を迎え、故郷に戻って来た。召集時に99名いた戦友のうち、無傷で生還した者はわずか6名だったという。素石は幸運にも6名のうちの1人になった。生き残った素石の目に故郷の山河はどのように映ったことだろう。

絵と釣りの師匠・山野楸邨(やまの しゅうそん)との出会い

生計を立てるべく、もともと絵が得意だった素石は、新聞で「絵を描く人募集」という求人広告を見つけ、応募した結果、採用された。

雇い主は「土筆(つくし)工房」の山野楸邨(やまの しゅうそん)という人物。

六畳ほどの玄関に黒塗りの長机が据えてあって、和服に袖なし羽織を着た中年の人物が横向きに坐っていた。豊かな長髪、鼻下に髭(ひげ)、削(そ)げた頬に目立つ顴(かん)骨、四角張った顎(あご)、やや窪んだニヒルな巨眼ー。

なんとも苦み走ったイイ男といいたいが、楸邨先生はかなりの曲者(くせもの)だったようで、最初はたくさんいた弟子も一人減り、二人減り…ついには素石以外はだれもいなくなってしまった。かつては有名な日本画家の下で学んでいたが、塾頭とけんかして破門になったらしい。負けず嫌いで喧嘩(けんか)っ早く、人付き合いが難しい一方で、純粋なところがあり、素石とは妙にウマがあった。

楸邨先生は素石をお供に絵の注文をとる旅を続けていた。女性のブローチや帯、鏡掛けや壁掛けに、花や小動物、女性などの絵を描くことが仕事だったが、当時はずいぶんニーズがあり、収入も多かったようだ。素石は楸邨先生から絵と商売を学び、渓流釣りを覚えた。

心の糧としての釣り

ところが、楸邨先生はガンのために43歳の若さでこの世を去ってしまう。素石と交わった期間は決して長くはなかったが、それはとても濃厚な時間だったといえるだろう。楸邨先生は彼にとって釣りの師であると同時に人生の師でもあった。

素石自身にも変化が訪れていた。妻が幼い娘を一人残して結核で亡くなったのである。母の願いもあって再婚したのだけれど、2番目の妻とは折り合いが悪かった。それでも次々に子どもはできたが、彼女は家出を繰り返した。しかも次女は重い脳性麻痺にかかっていた。こうした状況下で彼もまた、長期にわたって家を空けることが多かった。母(子どもたちにとっては祖母)がいてくれたからよかったものの、でなければとても生活は成り立たなかっただろう。

生活の糧として画筆をふるいはしたものの、彼は心の糧を別に求めた。それが釣りだったのである。

「川が見えるか。川を見たいんや」

巡業しながらの渓流釣りは、さまざまな出会いを素石にもたらした。闇市で仕入れた密造酒やタバコ、釣れたヤマメか岩魚などを手土産に、なじみの炭焼き小屋に泊めてもらうこともあった。夜這いの話、山奥の寺の怪異譚(かいいたん)、廃村紀行など数限りない思い出は、彼の著作物の中に収められている。もちろんツチノコの話も…

それらを読んでいると、このうえない郷愁と共に当時の風景や人々の暮らしが五感を通して鮮明に伝わってくる。そして、彼が見聞した各地の山々や風物、そして人間に対していかに深い愛情を抱いていたかも…

人々にとって畏怖(いふ)の対象であったツチノコはたんにUMAや幻の生き物ではなく、誇り高く近寄り難い野生の象徴だったのかもしれない。今もどこかでひっそりと生きていると信じたい。

最後に知人のエピソードも絡めて、素石の話を締めくくりたい。

四十年ほど前、日本有数のフラットマンドリンビルダーである彼は、三重県の桑名市から私の地元である鈴鹿山麓の町に引っ越してきた。最初は岐阜と滋賀の県境にある時山という最奥の集落に空き家を借りて楽器の制作に励んでいたが、数年前、大雪のために家が壊れて棲めなくなり、国道に近い場所に居を移した。その彼は渓流釣りが大好きで、聞けば山本素石の愛読者だった。彼は言った。

「山本素石は、ぼくがここに移って来たことにおおいに関係しているんだよ」

1988(昭和63)年、山本素石は末期ガンで死去。病床に伏して昏睡状態が続いていた数日後、

もうろうとした顔で、ふとベッドから半身を起こそうとした素石はもつれる舌で「ここから川が見えるか。川を見たいんや」と言った。『山釣り』山本素石著 -解説・野人の風貌 熊谷栄三郎 より抜粋

もちろんうわごとである。晩年の彼はそれまで以上に精力的に釣りに出かけていたというが、その姿に不吉な影を感じる仲間もあったという。

人生はよく川の流れに例えられる。しかし素石の場合、例えではなく、川は彼の血肉となって体内を流れていたのではないだろうか。

【参考文献】

山本素石著『逃げろツチノコ』・『山棲みまんだら』・『山釣り』山と渓谷社

山本素石著『つりかげ』PHP文庫

【写真提供】

湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)