室町時代初期の禅宗の絵仏師として有名な吉山明兆(きっさんみんちょう、1352〜1431年)の3メートル大の『白衣観音図(びゃくえかんのんず)』が、東京国立博物館平成館の特別展「東福寺」で公開されている。同寺ゆかりの寺宝を公開する同展の出品作の中でも格段に大きく、強い印象を放つこの作品は、明兆が70代後半になって描いた、人生の集大成とも言うべき大作である。

絵仏師=僧籍に属して、おもに仏画の制作にあたった画家。画技に長じていても作画を専業としない画僧とは区別される。平安時代に入り密教や浄土教の信仰が高まるにつれて仏画の需要が増大し、その制作を専門とする画師が現れた。(出典=日本大百科全書[ニッポニカ])

仏教における宇宙観を表現

明兆は『白衣観音図』で、ほぼ左右対称の洞窟の中に、白い衣を着た等身大の観音が鎮座している様子を描いた。実際にこの巨大な掛け軸と向き合うと、まずこの絵画が作品の前に創り出す空間感覚にすごみを感じる。左右対称の構図は、ひょっとすると、密教の曼荼羅のように仏教における宇宙観を表現しているのではないだろうか。

縦3.26メートルの大作。この作品が当初掛かっていた場所は明確にはわかっていないが、法堂と呼ばれる建物の仏後壁に貼られていた可能性が指摘されているという。

少し細かく見ていこう。荒れた波しぶきが下部に描かれている。この場所は海に面した洞窟なのだろう。左下には、無垢な子どもの姿をしていながら悟りを開いたという善財童子という菩薩が、右下には、神聖な霊獣である龍が配されている。龍の大きさが控えめなのは、善財童子とのバランスを取るためなのだろうか。そのおかげもあって、龍は善財童子とともに、偉大な観音に付き従う者という、慎ましい印象を受けた。

洞窟の手前には雲のようなものが描かれ、荒れた波しぶきとともに、画面に動きをもたらしている。にもかかわらず、観音は静寂といってもいいたたずまいを見せており、周囲の動と観音の静の対比が、観音の存在感を大いに際立たせている。さらに着目したいのは、彩色画であるにもかかわらず、限りなくモノクロームに近い配色になっていることだ。差し込む光が少ない洞窟なら実際にありうる話であり、リアリティーと迫力を増す要因になっている。そしてその中で、観音の白衣が神々しい輝きを放っているのだ。構図、周辺のモチーフ、配色のすべてが、観音を引き立てるように描かれている。明兆の画力を思い知らされる作品である。

近年著しい評価の高まりを見せている伊藤若冲らを歴史の底から掘り起こした書籍『奇想の系譜』(1970年刊)の著者の辻惟雄(つじのぶお)氏は、この絵をもって「スーパー恠恠奇奇(かいかいきき)」と形容したという。常人の空想力を大きく飛び越えた世界を、迫力たっぷりに目の前に現出させていることは、間違いない。

極彩色の羅漢たち

明兆は、禅宗の画僧として著名な雪舟の登場よりも70年も前に生まれた。雪舟らの名作を生み出す源流に位置づけられるクリエイターだったといえば、その重要性がわかるだろうか。本展に出品されている明兆の作品の中で、特筆すべきもう一つの作品がある。『五百羅漢図』である。

画面上部に描かれた白い蛇の口の中に、座禅を組んでいる羅漢がいる。

1幅(1枚の絵)に10人ずつ、全50幅に500人の羅漢が描かれている(東福寺に45幅、東京・根津美術館に2幅現存、ロシア・エルミタージュ美術館で本展を機に1幅が発見された)。東福寺の所蔵品については14年にわたる修理事業後とのことで、本展開催のきっかけになった作品群である。

『五百羅漢図』の表現手法もまた、特徴的である。背景がモノクロームなのは『白衣観音』と同じだが、釈迦の弟子である羅漢たちは華やかな極彩色。実に鮮やかに浮かび上がっているのである。

この展示では、絵をわかりやすく解題するために特別に制作された4コマ漫画が、いくつかの『五百羅漢図』に付されていた。白い蛇の口の中で座禅をする羅漢がいる様子を描くなど、なかなか破天荒な内容の絵もある。絵仏師は僧籍はあっても職業絵師であり、仕事として制作に臨んでいたのだろうが、明兆がいかに創造力を自在に羽ばたかせていたかがよくわかる。また、厳しい修行の場である禅寺がこうした表現を受け入れていたのも興味深い。

羅漢が、獅子、牛、虎、象などのたくさんの種類の動物の上に乗っている一幅。目を和ませる作品である。

仏の教えを虚空に満ちた音楽にたとえた書

明兆の作品に限らず、こうした絵画は僧侶や信徒が目にすることで、彼らを禅の世界に導き入れる重要な役割を担っていたのだろう。本展図録に掲載された森道彦・京都国立博物館研究員の論考によると、鎌倉時代中期の東福寺の開祖、円爾(えんに)の遺品目録「普門院常住什物(じゅうもつ)目録」の記載から、涅槃像、出山釈迦、墨絵観音、両界曼荼羅、釈迦三尊など実に多くの絵画が、仏像や茶碗などと一緒に所蔵されていたことがわかるという。おそらくその多くは中国からの渡来品であり、その後、明兆のような画技に優れた日本人が現れ、東福寺の絵画の制作を多く担うようになったのだろう。禅寺は当時から、絵画を大切にする「機関」でもあったのだ。

禅寺には書画を僧侶に学ばせる教育機関としての側面もあったと聞く。それゆえ禅僧の中には自ら絵を描いた者も多数おり、同じく筆を使う芸術である書もよくしたためた。筆は禅の世界を描き出す大切な道具であったのと同時に、禅僧が向き合ってきた言葉を眼前に表してさらに深みにいざなう役割をも担っていたのではないだろうか。

本展の出品作の中で、禅の境地の一つを表したと思われる極めて興味深い書跡があったので紹介しておきたい。大道一以(だいどういちい、1292〜1370年)の『遺偈(ゆいげ)』である。「遺偈」は、師僧が臨終に際して門弟に示す詩のことを指す。それにしても自らの死を前にして、力を尽くして書をしたためるというのは、あまりにもすごい話である。「遺偈」の存在から、僧侶たちの達観ぶりが半端ではないことを知った。

一以の『遺偈』には、仏法すなわち仏の教えを虚空に満ちた音楽にたとえ、その真理を知ることの難しさを説いた内容の言葉が書かれているという。この書を純粋に眺めると、自由に虚空を飛翔しているかのように見える。臨終間際の一以は極限の状態にあり、筆を自由に操ることはもはやできなかったのかもしれない。しかし、宙空で踊るようなこの墨跡には、何物にもとらわれない「無」の境地が見えるような気がしてならない。

大道一以は、吉山明兆にとっても極めて重要な存在だった。出身は同郷の淡路島。明兆を東福寺に連れて行ったのは一以だったのだ。はたして明兆が師の臨終の場に立ち会ったのかどうかは定かではないが、こうした書画を見ていると、禅における心の自由と美の系譜を垣間見ることができるのである。

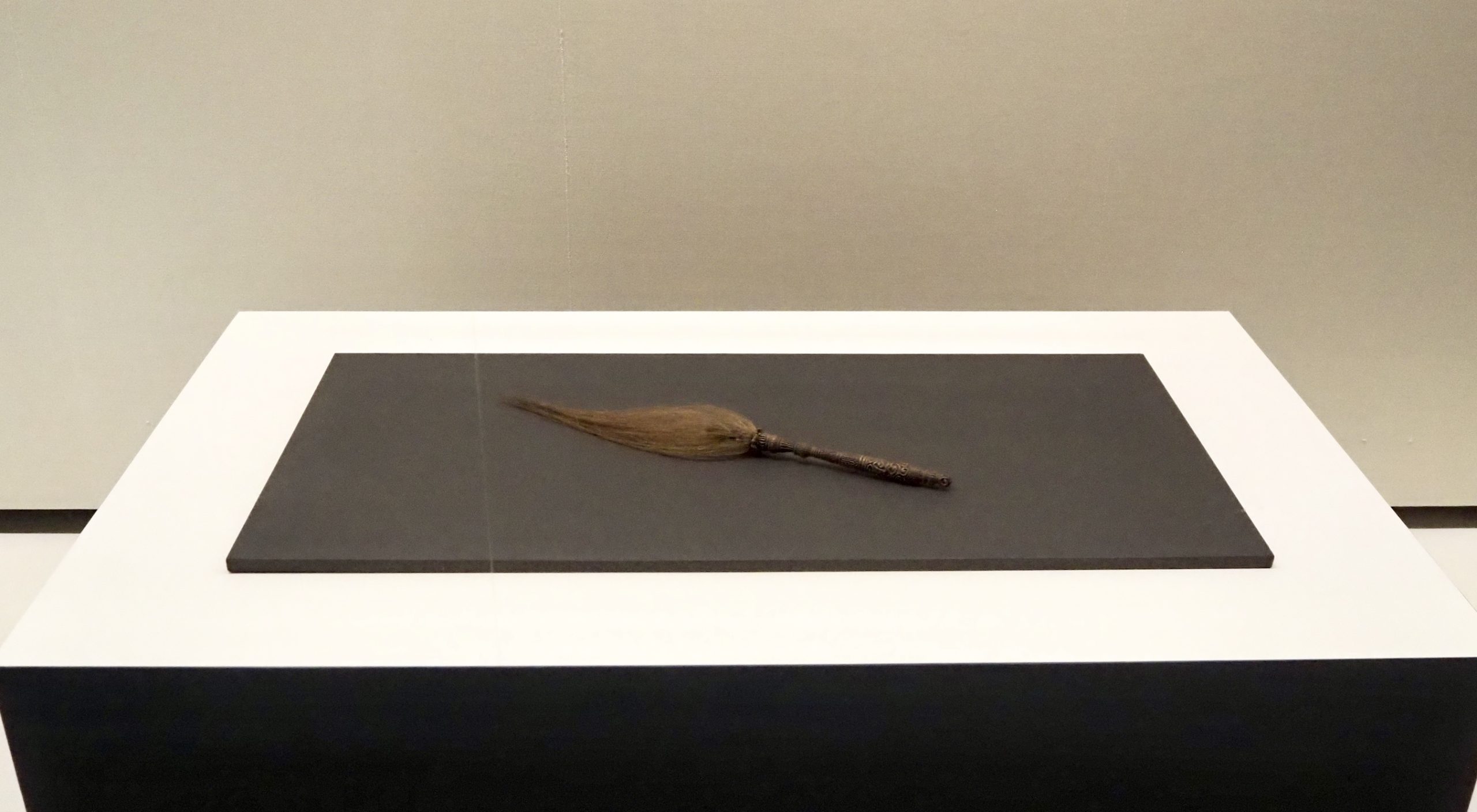

払子とは本来、虫を払うための道具だったが、煩悩を払う意味を持つ僧侶の法具になったという。円爾所用として伝わる作品。禅の頼もしさが表れているようにも感じられる。

鎌倉・南北朝時代の僧侶、虎関師錬が「虎」の文字を揮毫(きごう)した書。絵のようでもある。おそろしさをたたえているようでもあり、ひょうきんな存在にも見える。虎とは何かと問いかけているのだろうか。生半可の思慮では答えが出ないところが、禅の境地を表しているように思える。

つあおのラクガキ

ラクガキストを名乗る小川敦生こと「つあお」の、記事からインスピレーションを得て描いた絵を紹介するコーナーです。Gyoemonは雅号です。

虎になりたいと思っている猫がいたとしましょう。その思いにとらわれているといつまで経っても虎にはなれないのです。虎になるには、虎になりたいという思いから逃れる必要がある。ね虎は鏡の中にいる何かと対話をし、何物からも自由になったときに、ようやくその思いが達成されるのです。こうした禅問答ならぬ「ね虎問答」は、きっと何かを教えてくれるはずです。

展覧会基本情報

展覧会名:特別展「東福寺」

【東京会場】

会場:東京国立博物館 平成館

会期:2023年3月7日〜5月7日(展示替えあり)

【京都会場】

会場:京都国立博物館 平成知新館

会期:10月7日〜12月3日(展示替えあり)

公式ウェブサイト:https://tofukuji2023.jp/

参考文献

◎「特別展 東福寺」図録

◎「別冊太陽 禅宗入門」(平凡社)