前編はこちら

禅と和装からひもとく日本の美意識

「私」は常に変わりゆく

——禅では服装にもさまざまな決まりがあるということですが、禅における美意識と教えはどのように関係しているのでしょうか。

東凌:禅の教えは、端的に言えば「時間と余白」に関わるものです。私たちは普段から「これが私」というふうに、「私」が確固として存在しているように認識していますが、たとえば私は、今こうして京都の両足院という場所で対談をしながら、この場の空気や今日の気候の影響を受けていることで生じた「私という現象」なのです。そしてその「私という現象」は、次の瞬間にはまた新たに別の影響を受けた現象になっているわけで、一瞬前の「私という現象」とは異なるわけです。つまり「私’(ダッシュ)」ですね。

こうして話している「私」が「私’ダッシュ」に変わったように、あなたも仁美さんも、数秒前の「あなた」や「仁美」さんとは微妙に異なっているはずで、「あなた’ダッシュ」「仁美さん’ダッシュ」になっているはずです。それがずっと連続している、一瞬一瞬の変化が生まれてからずっと連続している。つまり「普遍の私」などという存在はないのだ、という考え方が「無我」であるということです。

そう考えれば、私たちは普段から「これが私」とか「これは机」というようにさまざまな存在を認識していますが、それらはどれもが常に流れ行くもの、変わりゆくものであって、確固たるものなど何もない。そういう考えに立てば、私とこの机の境界線は、私たちが普通考えているよりもずっと曖昧で、もしかしたら重なっている部分すらあるかもしれないですよね。

とはいえ全く重なっているわけでもない。それぞれの存在の間には「余白」があるわけです。この余白を私たちは互いに共有し合っているわけです。

確かなものは何もないからこそ

——そうした無常や無我の思想がどのように美につながるのですか。

東凌:たとえば「これが俺だ」とか「これが床の間だ」と完全に決めてしまうと、変化できる要素はすごく少なくなります。そうではなく、確固としたものはないのだともう少し緩やかに捉えれば、物事に想像の余地が生まれますよね。可能性が生まれます。「何も描かれていないけれど、そこに私は〇〇が見える」という想像力が働く。その「奥行き」に美を見るのが、禅の思想であり、日本の美意識ではないかなと私は感じます。

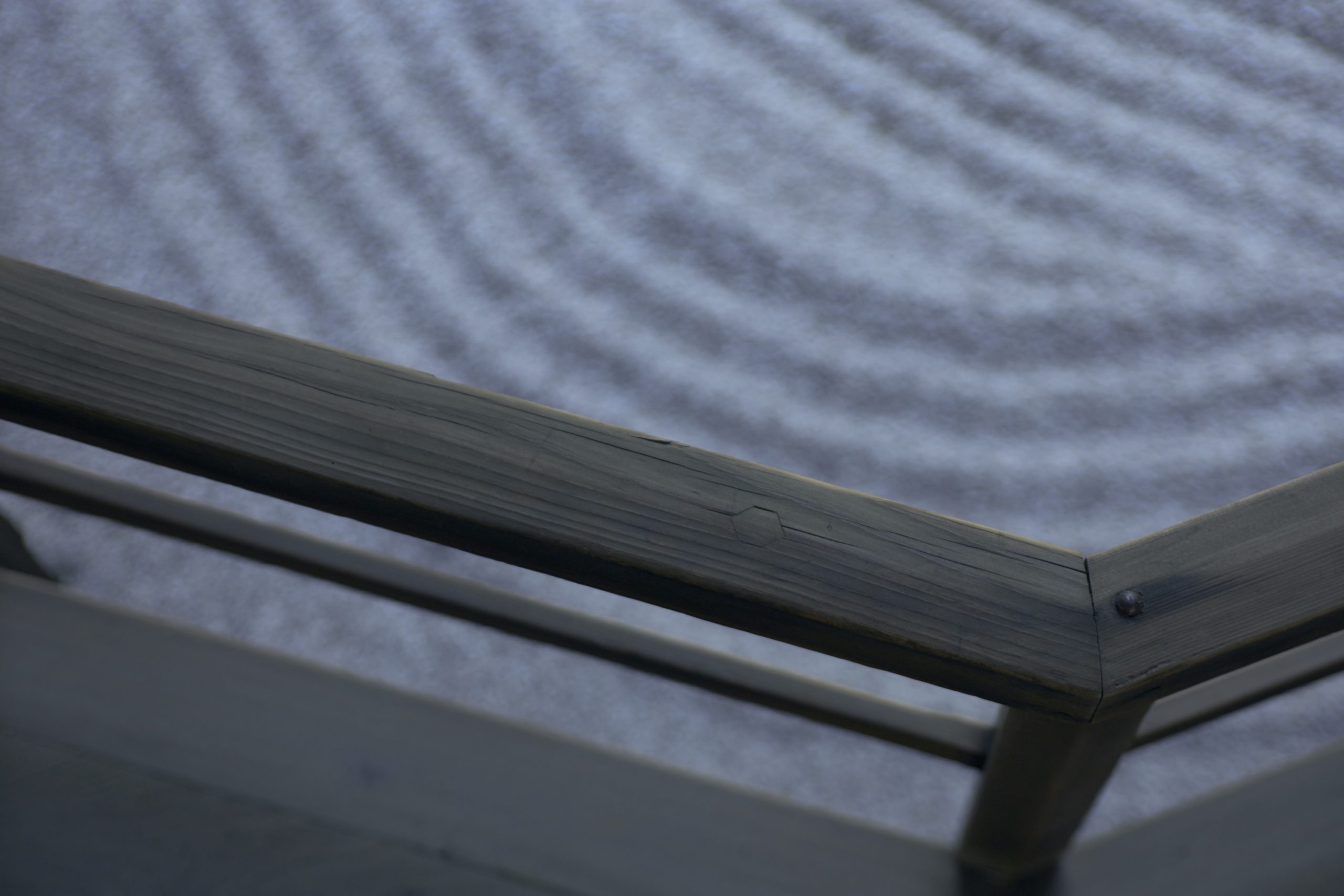

この机の板は古材を使ってリメイクしたものなんですが、時間とともにすべての存在は変わり続けているからこそ、年を経ていくことにはかなさがあるわけで、そこに”経年の美”を見いだすことができる。それも禅の美意識の一つだと私は思います。

仁美:その話を聞いて、私は母親として感じるところがありますね。子供の余白やフレキシビリティみたいなものって、本当にすごいと日々感じていて、そうしたものって大人になるほど少なくなっていく。そういう子供が持っている「余白」について、東凌さんはどう思いますか?

東凌:僕も子供を見ていて、彼らが好奇心から目を輝かせて「なぜ?」「どうして?」と聞く様子って面白いなと思います。大人は、表面的にしか知らないはずなのに、なぜか全部知った気になっていますよね。でもそれはきっと、好奇心を失ったわけではなくて、私たちが好奇心に「蓋」をしてしまっただけなんだろうなと思いますし、もったいないと思う。

「私」というものなどないのだという禅の考え方を知るというのは、いわば「勘違いに気づく」ということだと思うんです。世界は何も変わっていないけれど、自分のものの見方が変わっただけで、すべてが違って見える。そういうようにして、蓋をしてしまったものをもう一度開けるという行いが、禅的だなと私は思うし、その行為には終わりがない。常にアップデートし続けることができる。そういう「止まらない運動エネルギー」みたいなものが禅にはあると思います。

歩き方は高僧になるほど美しい

——仁美さんはこの両足院で生まれ育って、そうしたお話を先代のお父様などからお聞きになっていましたか?

仁美:いえ、父は私たちに「禅の教えとは〜」と言ったように話すことは全くありませんでした。法要やお彼岸の行事で檀家さんに向かってお話しているのを聞いたことはありますが。だから幼いころは禅のことなど全然分からなくて、 大人になってから少しずつ「あれってそういうことだったのかな」というふうに思うことがあります。

私にとっては、父の言葉よりも、父が着替えている背中や歩き姿だったり、そういうところからにじんでくる何か言葉にできないものから後に学んだことが多かったと思っています。

——禅のお坊さんたちは、あまり言葉で説くというよりもむしろ行動で教えを示すものなのですか?

東凌:禅の神髄は言葉では伝わらないというのが、禅の一番大事な標語「不立文字(ふりゅうもんじ)」に表されています。よく「禅味」といいますが、教えを理路整然と説明したりするよりも、黙々と畑を耕していたり、ひたすら筆を執って絵を描いていたりするお坊さんに私は「禅味」を感じますね。「私は話なんてしないよ、だってつまんないじゃない」とさえ言う和尚さんもいました。

美しい歩き方から生まれる音

——お二人の幼いころのお話をもう少し聞かせてください。先代、先々代のお姿や行動について覚えていることはありますか。

東凌:仁美さんも言っていたように、父から「仏教とはこうだ。禅とはこうだ」という話は僕も1回も聞いたことはありません。

記憶に残っているのは、先々代は牛乳瓶の底のような分厚い眼鏡をかけていたのですが、その祖父が泥まみれの汚れた作務着でよく庭の草を引いていた姿ですね。父も、いまでこそ体調を悪くしてから控えていますが、60代ぐらいまで毎日黙々とお堂などの掃除をしていました。

私は子供の頃は掃除が大嫌いでしたし、ズボンを脱いだらその形のまま置いておくような子供でしたが、最近になってようやく父や祖父の感覚が分かるようになってきました。

仁美:ここはこういう古い建物なので、廊下を歩くときに音がするんです。その足音で誰が歩いているかすぐわかるんですが、父や祖父はあまり音がしませんでした。父たち以外でも位の高いお坊さんは歩き方がやはり美しくて、音がしないんです。小さく袈裟がすれる音くらい。言葉で直接聞いたことがなくても、きっとそうしたことが修行なのだと子供の頃から感じていました。私は幼い頃の様子を尋ねられるといつもその音を思い浮かべるんです。

でもだんだんその袈裟がすれる音でも「あ、あのお坊さんが来はった」とわかるようになるのが面白いですよね。そういう感性はここで生まれ育った特徴だと思います。

【後編に続きます】

(Text by Tomoro Ando/安藤智郎)

(Photos by Nakamura Kazufumi/中村和史)

Profile 伊藤仁美

着物家/株式会社enso代表

「日本の美意識と未来へ」を掲げ、着物を通して日本の美意識の価値を紐解き、未来へとつないでいく事をテーマに『enso』を主宰。祇園の禅寺に生まれ、和の空間に囲まれて育つ。祖父の法要で色とりどりの衣を纏った僧侶がお経を唱える美しい姿に出逢い、着物の世界へ進む。着付け師範、一般着付けから芸舞妓の技術まで習得。

講演や連載、イベント出演他、国内外の企業やブランド、アーティストとのコラボレーションや監修も多数、海外メディアにも掲載。着物の研究を通して着物の可能性を追求し続けるなか、自身の理想を形にすべく、オリジナルプロダクト「ensowabi」を立ち上げる。

▼伊藤仁美さんの連載はこちら

和を装い、日々を纏う。

Profile 伊藤東凌

1980年生まれ。建仁寺派専門道場にて修行後、15年にわたり両足院で坐禅指導を担当。アートを中心に領域の壁を超え、現代と伝統をつなぐ試みを続けている。アメリカFacebook本社での禅セミナーの開催やフランス、ドイツ、デンマークでの禅指導など、インターナショナルな活動も。2020年4月グローバルメディテーションコミュニティ「雲是」、7月には禅を暮らしに取り入れるアプリ「InTrip」をリリース。海外企業の「Well being Mentor」や国内企業のエグゼクティブコーチングを複数担当する。ホテルの空間デザイン、アパレルブランド、モビリティなどの監修も多数。著書『月曜瞑想〜頭と心がどんどん軽くなる 週始めの新習慣〜』。京都・両足院副住職。株式会社InTrip代表取締役僧侶。