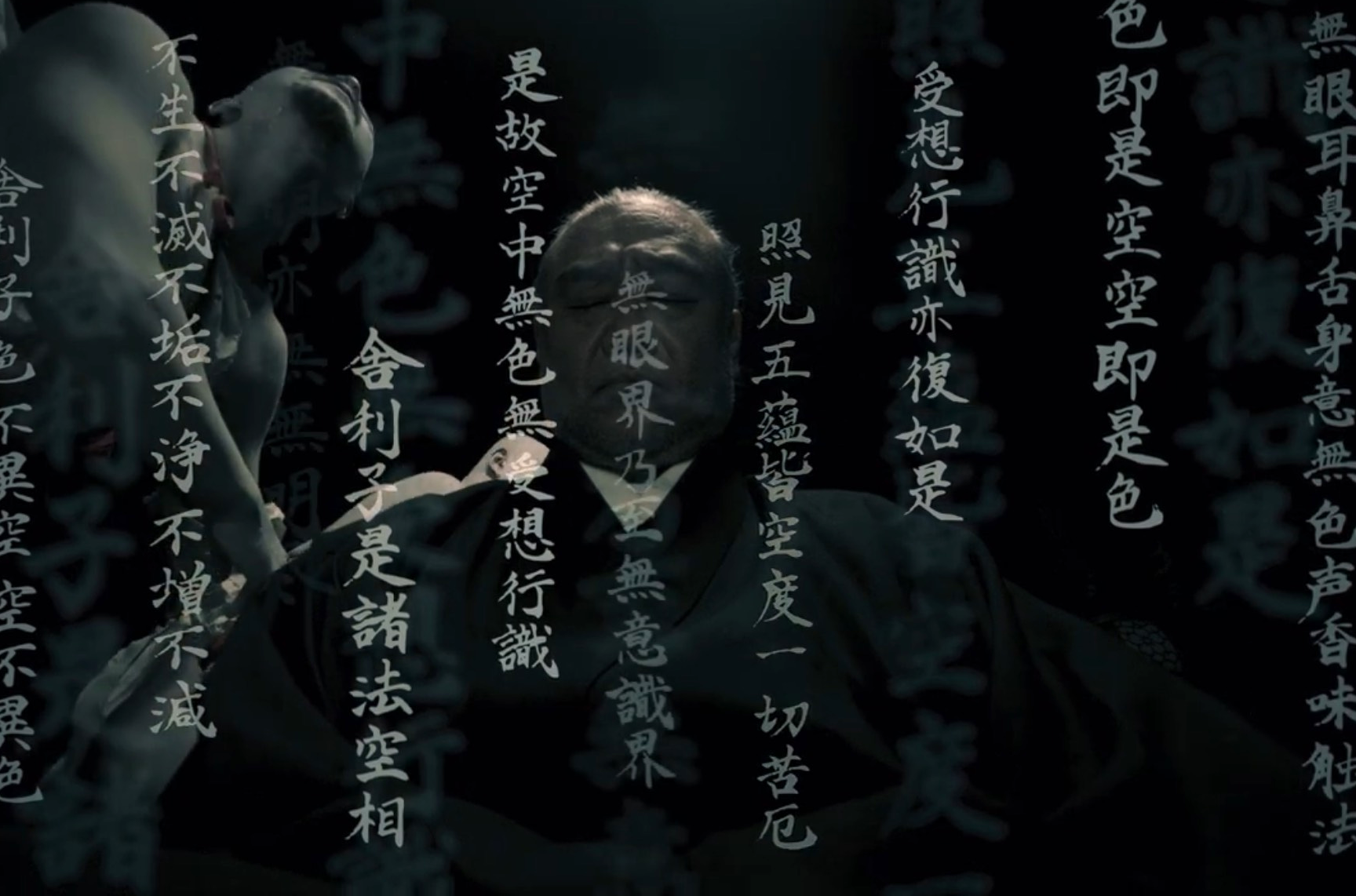

初監督作品ながら、2023年にモナコ国際映画祭で『The Best Arthouse賞』と 『The Best Sound Edit賞』の二つの賞を受賞するという快挙を成し遂げた『梵字 BONJI』。この映画は、浮辺監督自身が幼い頃に強烈なインパクトを受けた、日本の昔ばなし『耳なし芳一』に着想を得ているのだという。

モノクロで無声映画という古典的手法を生かし、日本古来の思想や因習、日本人が持つ死生観を独特の感性で見事に描き出した作品は、国内外から注目を集めた。そして、現在、この続編であり完結編となる長編映画『BONJI INFINITY』を製作中と知り、浮辺監督に、突撃インタビューを試みた。

海外から好評価を得た神秘的な美

-初監督でいきなり海外の映画祭で受賞されて、どう感じましたか。

浮辺:日本の古典である昔ばなしを題材にしようと思った時点で、「これは海外の方にも受けるな」という直感があったんです。私自身、子どもの頃にテレビで見た怪談や怖い話が好きだったのですが、ストーリーより、映像が頭の中に焼きついていました。それで映画を製作する中で、言葉や背景が分からなくても海外の方にも関心を持ってもらえるのではないか、と思ったんです。実際にいくつもの海外の映画祭に応募してみて、手応えがありました。

耳なし芳一

長門(ながと)赤間関(あかまがせきし:現在の下関市)に住む盲目の琵琶(びわ)法師が、平家の怨霊(おんりょう)に招かれ、夜ごと安徳天皇陵の前で壇ノ浦の戦いを弾き語る。これを知った和尚に怨霊から身を隠すため、全身に経文を書いてもらうが、書き忘れられた両耳が怨霊によって引きちぎられた。それ以降、耳なし芳一と呼ばれながら、琵琶奏者として名を上げていく。天明2年刊「臥遊奇談」巻2の「琵琶曲泣幽霊」が出典とされる。ギリシャ出身の作家で、日本人に帰化した小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が古典や民間説話に取材した創作集『怪談』として発表。―日本人名大辞典より

-映画のタイトルは、なぜ「耳なし芳一」ではなく、「梵字」にしたのですか。

浮辺:海外に向けての出品を考えた時、より発音しやすく、耳に残る言葉にしたいと思ったんです。それでいろいろ調べているうちに、経典を意味するサンスクリット語に「梵字」があり、「これだ!」とひらめきました。

-まさにその直感が当たったのですね。海外ではどんな評価を受けたのですか。

浮辺:皆さんが良く言うのは、「あなたの映画は美しい」「あなたの映画を見ていると、黒澤映画を思い出す」などでした。また「初監督作品というのが信じられない。なんでもっと撮らないのか?」という意見もいただきました。1日で撮ったというのにも驚かれたり。それからサウンド賞をいただいたんですが、これは予算がなかったので、すべてフリー素材の音源を使っているのです。これは選曲のセンスを褒められたんだなと嬉しくなりました。

コロナ禍での閉塞感が、やりたいことをやろうというエネルギーになった

-そもそも映画を撮ろうと思われたきっかけは何だったのですか。

浮辺:映画を撮りたいと思ったきっかけは、コロナ禍の時期に仕事がストップしてしまい、何をしたら良いのか分からなくなっていたからでした。社会全体が閉塞感で鬱々としていたんですよね。その時に改めて「限りある命なんだ」ということも再認識して、「やりたかったことをやれるうちにやらないと」と思うようになったんです。給付金が下りたこともあり、知り合いから短編映画なら150万円ぐらいで出来ると聞いて、それを製作費に充てようと思いました。ただ低予算だったので、撮影にかけられるのは1日となってしまったんです。出演してくれている役者たちも、友人や知り合いにお願いしました。夫である西川流家元の西川千雅(にしかわかずまさ)も和尚役で出演しています(笑)。

-1日で撮れるものを撮ろうという、そのあたりの潔さと決断力が浮辺監督の凄さだと感じました。結果、映画全体を通して、無駄なものがないというか、そぎ落とされたストイックな感じにもなっているように思います。役者に敢えてセリフを言わせなかったのは、どうしてですか。

浮辺:やっぱりセリフって難しいんです。セリフ1つで空気感が変わってしまうじゃないですか。私は映像として、その世界をそのまま映し出したいと思っていたので、耳から直接的な言葉が入ってくるより、映像の世界に集中してもらいたいなと。だから脚本も書いていないんです。それと、最近の海外の映画を見ていると、たくさんの役者が出てきて、セリフも多くて、場面転換も激しく、視覚、聴覚をフル回転させ、常にストーリーを追いかけながら映画を見ないといけない。そこに疲れてしまったというのもあります。もっとゆったり映像だけを見せたいというのがあって。昔から、独特な映像が好きで、ソ連時代のタルコフスキー監督の『ストーカー』という4時間ぐらいの映画にはまったり、日本の映画でいえば市川崑監督の『犬神家の一族』など、映像が脳に残るような映画が好きだったんです。

映画の撮影は古刹で1日のみ。究極を目指した結果、独特なシーンが誕生した

-『梵字-BONJI』は、寺の本堂、境内、庭園の橋だけで撮影されていましたね。そこがかえって象徴的なシーンになっている気もしました。

浮辺:知り合いに『耳なし芳一』は平家の怨霊の話だから、やはりちゃんとお寺で撮影した方がいいとアドバイスを受けました。そのかたが、岐阜県多治見市にある虎渓山永保寺に話を通してくださったんです。国宝の観音堂のある由緒ある素敵な寺なので、静寂と畏れのようなシーンが撮影できました。ただ、やはり1日の撮影なので晩のシーンを昼に撮らなきゃいけなかったり、編集で苦労しました。色を変えたりしましたが、辻褄が合わないところもあります。

-出演者も個性的な方々ばかりですが、どのように決められたのですか。

浮辺:実は、琵琶奏者の友吉鶴心(ともよしかくしん)さん※1は、20年来の友人なんです。まず、この映画が出来たのは、友人が琵琶奏者だったという幸運がありました。彼は、2012年「平清盛」以降すべての大河ドラマで、芸能考証を担当していることもあり、今回の長編の撮影時にも本当に力になってくれました。

-あそこまで力強い琵琶の音色というのを初めて聴きました。

浮辺:琵琶はいいですよ、音が深いというか、重みがあるというか。物語を感じられて好きですね。低音でベベベン、ベベンとベースのような響きとエレキのような激しい音色と、そこに『平家物語』の謡が入ると、ものすごい迫力になります。

―さらに、平家の怨霊となって現れる舞踊が「物言わぬ恐怖」を増長させていましたね。

浮辺:平家の亡霊役には大駱駝艦(だいらくだかん)※2しか思い浮かびませんでした。舞踏というものに出会ったのは、私が長年舞台写真を撮らせていただいた渡辺えりさんの舞台に大駱駝艦さんが共演されたことがきっかけです。大駱駝艦さんの表現力の素晴らしさに、言葉を失ったのを今でもよく覚えています。メンバーの村松卓矢さんからは、「大駱駝艦が出演して初めて成功した映画だ」と言っていただき、とても嬉しかったですね。

好きな写真や映像に辿り着くまで、紆余曲折を経た学生時代

-もともと写真や映像に興味があったのですか。

浮辺:これは母に聞いた話ですが、小さい頃から絵が上手かったらしく、4~5歳の時に、油絵を習わせてもらっていました。それで、小学校や中学校に行っても、美術が得意だったんです。それが私立の女子高に進学してからは、部活もバスケ部に入り、美術とは関係のない生活をしていました。親はそのままエスカレーターで行ける大学に行くと思っていたんです。でもその時に、このまま推薦をもらって、大学でやりたいことではない勉強をしても自分自身がダメになってしまう。それで反対される中、名古屋のグラフィックデザインを学ぶ専門学校に進んだんです。ただ、そこも合わなくて、結局辞めてしまい、父親と大げんかになりました。

-なかなか激しい10代を送られたんですね。

浮辺:そうですね。それで父親の知り合いが東京で会社をやっていて、その人の下でアルバイトをすることを条件に、東京に出てきました。それと同時に、すいどーばた美術学院という美術芸術系の予備校に通い、卒業後は、桑沢デザイン研究所で学び始めたんです。最初はグラフィックデザインから入ったのですが、写真の授業が面白くて。なかでも自分が楽しいと感じたのは暗室で現像している時で、やはり暗い世界が好きなんだなと思いました。暗室でぴちゃぴちゃぴちゃと印画紙を現像液に浸し、わーっと絵が浮き上がってくる瞬間に感動して、これが私の天職だと思ったんです。そこからカメラの方に進もうと決意しました。だから、私は理論がなくて、全部視覚なんです。映画の撮影時も、こういう演技をしてほしいという指示ではなく、こういう絵にしたいから、こういう動きをしてほしいと。常に絵で考えて、伝えていました。

失われていく日本文化の良さを映像を通して伝えたい

―その後、伝統芸能の家に嫁ぎ、伝統芸能を受け継ぐ家元の妻となるんですよね。いきなり日本文化の世界に入っていかがでしたか。

浮辺:私は結婚するまで、日本文化にほとんど関わっていなかったんです。伝統芸能も知らないままお嫁に来た。お茶やお花もやっていない。着物を着た生活をしたこともなかったので、最初はやっぱり何から何までわからないことだらけでした。ただ、舞台の白塗りとか衣装とか、ああいうの見るのは好きでした。花魁なんかも大好きだし、いいな~という感覚はあったんです。

―日本ではだんだん伝統芸能が衰退していると言われることもありますが、そういった危機感はありますか。

浮辺:夫はインターナショナルスクールを出て、アメリカの美大で現代美術を学んでいるので、感覚が近い部分は大きかったと思います。二人とも、このまま伝統を受け継ぐだけでは10年先はないなと感じていたこともあり、続けていくためには、続けられるようにするにはどうしたらいいのかを常に考えていました。10年経って、20年経って、面白いと思って観に来てくれるお客さんがいない限り、日本の伝統芸能は続かない。だから舞踊だけでなく、違うジャンルの方とコラボするようになりました。デーモン小暮閣下に舞台に出ていただいたこともありますし、最近では『名古屋をどりNEO傾奇者』を立ち上げ、女優さんやタレントさん、OSK日本歌劇団の方たちにも出演してもらうなど、幅広い舞踊劇にも挑戦しています。

―伝統芸能の家元の妻という立場でずっとお仕事をされてきたんですね。

浮辺:そうですね。スポンサーや協賛など、皆様にご支援いただきながら、プロデュース業務をしてきたので、表には一切出なかったんです。自分自身としてのカメラの仕事もほとんどやっていなくて、『名古屋をどり』の舞台写真を撮るなど、徹底して裏方をやっていました。

―そういった舞台の裏方をずっとやってこられた中で、ご自身でも映画を撮りたいという気持ちが強くなったんでしょうか。周りの方の反応はどうでしたか。

浮辺:私はいろいろな形で、日本の良さ、文化の素晴らしさを知ってもらえたら、興味を持ってもらえたらいいなと思っているんです。その一つが映像だったんです。賞を取ってから、いろいろなところでお話をさせていただくんですが、特に女性の方に「勇気が出た」と言われることが多いです。女性って30代40代は、子どもや家族のことで精一杯で、自分の時間が取れず、やっと自分の時間ができたと思ったら50代。これから何ができるのか?と思われている人が多いようなんです。そういう中で、50代で映画を撮って、海外で賞を貰えたことが励みになると言われました。

50代のうちに長編を。その強い思いが周りをも動かしていく

―今回、長編を撮ることを決められた理由は何ですか。

浮辺:50代で体力のあるうちに長編を撮らなきゃ、と思っていて。撮るきっかけになったのは、福島の会津若松でさざえ堂を観たことです。この建物を見た時に、ここで撮りたいと思いました。ただ、やはり長編を作るとなると、予算も大きいですし、皆さんにいろいろアドバイスを受けたんです。 長編って60分以上なんですが、そんなに長い時間、アートフィルムを見てられない。「やっぱり長編になると物語がないとダメだよ」と言われたので、物語を作ろうということで、友吉さんと共同で脚本を作りました。

―テーマは同じ耳なし芳一なんですよね。

浮辺:最初、福島での話なので、「白虎隊」をテーマにしようかとも考えたのですが、福島の方にとって、とても大切な話で、私が扱えるテーマではない気がしたんです。悩んでいる時に、白石和彌(しらいしかずや)監督に「短編のテーマを、長編として撮ったらいいのでは?」とアドバイスをいただいて。私自身も耳のなくなった芳一というのが気になっていたので、ストーリーは、その後の芳一になっています。見えないだけでなく、耳も聞こえなくなった状態で、琵琶を弾いている。それで伝達方法は何かと考えた時に、「文字を書く」というところにいきつきました。芳一役には、大河ドラマ『光る君へ』に出演していた阿佐辰美(あさたつみ)さんが演じます。彼を紹介してくれたのも『光る君へ』の芸能考証をされた友吉さんなんです。阿佐さんには、この映画のために琵琶の稽古もしていただきました。随分、芳一が若返って登場します(笑)。

-今回はさらに、世界的に有名な和太鼓奏者である林英哲(はやしえいてつ)さんが、音楽を担当されていますよね。これは浮辺監督からオファーされたんですか。

浮辺:これもすごく不思議な縁で、『THE GHOST』という舞台公演を観に行き、林英哲さんが奏でる音に感銘を受けたんです。それで演出をされていた吉田知明さんに英哲さんをご紹介頂きたいとお願いして「お金もないし、私はまだ監督として知られていないけれど、英哲さんにどうしても映画音楽をお願いしたいんです」と図々しく手紙を出したんです。そうしたら、英哲さんが吉田さんや友吉さんとの繋がりがあったこともあり、お返事を頂けました。快諾いただいた際に「あなたと私は共通点があるんです」と言われていたので、ずっと考えていたんです。答えがわからないままお目にかかったら、すいどーばた美術院に英哲さんも通っていたことがわかり、ビックリ! その共通点もあり、映画製作に関わっていただけたのかもしれません。本当に縁ですよね。そういうことがあって、与えてもらっているというか、見えないものに動かされているというか。本当に感謝なんですよね。

日本文化の良さは言葉に出さず、相手を思って察すること

-映画で伝えたかった一つに、日本人ならではの、感謝だったり、縁だったり、そういうものもありますか。

浮辺:日本の昔ばなしって、本当によくできた話なんだなと改めて思っています。人としてこういうことするとバチが当たるとか、『鶴の恩返し』でも、約束を破ったら全てを失ってしまう、というように。昔ばなしには、物語としての強さだけでなく、日本人の精神性の深さっていうのかな。子ども心にも教訓として残る。だから子ども時代に見た話を、大人になってから見ると、また違うところで感じることがあるのではないかと思います。

-日本文化の良さって何でしょう。

精神の奥行きの深さというか、言葉には出さないものがいっぱいあるんですよね。察するという言葉がありますが、人と人の気持ちとか、礼儀とか、相手を思って察する。それが私は日本の素晴らしさだと思うんです。そういう言葉にできないものを映画で表現できたらいいなと思っています。

-現在、クラウドファンディングを実施されていますが、すでに300万円以上が集まったとか。今、どんなことを感じていますか。

浮辺:本当にありがたいです。映画は製作にも費用がかかりますが、私のような新人には、上映することがさらに難しいんです。ですから、興味を持っていただけたら嬉しいです。

クラウドファンディングはコチラ人の念が耳なし芳一を現代に甦らせる『BONJI INFINITY』を上映したい

撮影協力:覚王山 日泰寺

インタビュー写真:松井なおみ

取材を終えて

日本の伝統文化や伝統芸能への関心が薄れていく中、皮肉なことに海外の人たちによって日本の良さが再評価されています。そこにあるのは、自然と調和してきた日本人の姿だったり、目に見えないものと共存してきた日本人の豊かな感性だと『梵字-BONJI』を見て、改めて感じました。日本の美を人々の立ち居振る舞いや、庭園や建築などからも感じられるこの映画は、日本文化の奥深さの再発見になりうると思います。ぜひ多くの方に見てもらいたい映画です。