「おめでとうございま~す!」の第一声とともに、開いた和傘の上を鞠(まり)や升がコロコロと勢いよく回り出す。お正月と言えば、昭和の終わりぐらいまでは海老一染之助・染太郎の太神楽(だいかぐら)曲芸がテレビ番組の定番だった。最近はテレビで見ることはあまりなくなったが、寄席にはなくてはならない太神楽。その源流をたどれば千数百年前までさかのぼる由緒正しい日本の伝統芸能だ。あまり知られていない太神楽の秘密に迫った。

一つ一つの曲芸におめでたい意味が

太神楽曲芸はお正月のほか、ビルの落成式や結婚式といったおめでたい席に呼ばれて演じられることが多い。なぜなんだろうか。「実は太神楽の曲芸の一つ一つに、おめでたい意味が込められているんです」と語るのは、太神楽曲芸協会の鏡味仙三郎会長だ。

曲芸に傘を使うのは「末広がり」で縁起が良い。傘の上で金輪を回して「これでみなさん金回りが良くなります」。最後に升を回すときには「ますますのご繁盛を」。こんな口上とともに曲芸が演じられる。

おめでたさ満載なのは、太神楽がもともと神仏に奉納する神事芸能だったから。海外の曲芸や大道芸のたぐいとはちょっと起源が違っているのだ。

お正月の風物詩である獅子舞も、曲芸と並ぶ太神楽のひとつ。悪魔払いの祈とうである獅子舞の余興として曲芸や話芸(茶番)を演じたのが太神楽曲芸の始まりという。太神楽は獅子舞、曲芸、話芸、おはやしが一体となった総合芸能で、一人一人の太神楽師がこれらすべての技能を持っている。かつては太神楽師は曲芸師であると同時に神職でもあった。江戸時代には神社の次男坊や三男坊が多かったという。

獅子舞の原型が中国から日本に入ってきたのは612年というから、実に1400年の歴史を持つことになる。752年に奈良の東大寺で大仏開眼供養が催された際には、獅子舞とともに「散楽」という曲芸が奉納されたとの記録がある。

太神楽には三重県の伊勢神宮と愛知県の熱田神宮という2つのルーツがあり、今でも太神楽師は「伊勢派」と「熱田派」のどちらかに属している。

江戸時代には大名の参勤交代に伴って太神楽師も伊勢や熱田から江戸に赴き、初めのうちは大名屋敷で門付けを行っていたが、やがて江戸に定住するようになり、一般の家々も回るようになった。当時はレジャーと参拝を兼ねたお伊勢参りが一大ブーム。太神楽師は伊勢神宮まで行けない人のために出張サービスとして祈とうを行ったので、「代神楽」と呼ばれていた。

やがて東京では、太神楽の中でも一般に人気の高かった曲芸の部分だけが寄席演芸の中に組み込まれていった。

一方、三重県桑名市には伊勢大神楽(こちらは「大神楽」と書く)の家元だけの集落があり、この地区の人々は今もグループで毎年元日から12月まで西日本各地の家々を訪ね、獅子舞などの門付けを行う旅回りの生活を続けている。

1人前になるのに15年

太神楽曲芸には和傘を使ったもの以外にもさまざまな種類があるが、ジャグリングのように多数の撥(ばち)やナイフなどを投げる「投げ物」の芸と、「立て物」と呼ばれるバランス芸が基本だ。

鏡味仙三郎さんが現在得意とするのは「土瓶の曲」。口にくわえた撥(ばち)の上に土瓶を乗せ、そこから土瓶を宙返りさせたり、手を使わずにふたを取ったりと、さまざまな技を繰り出していく。

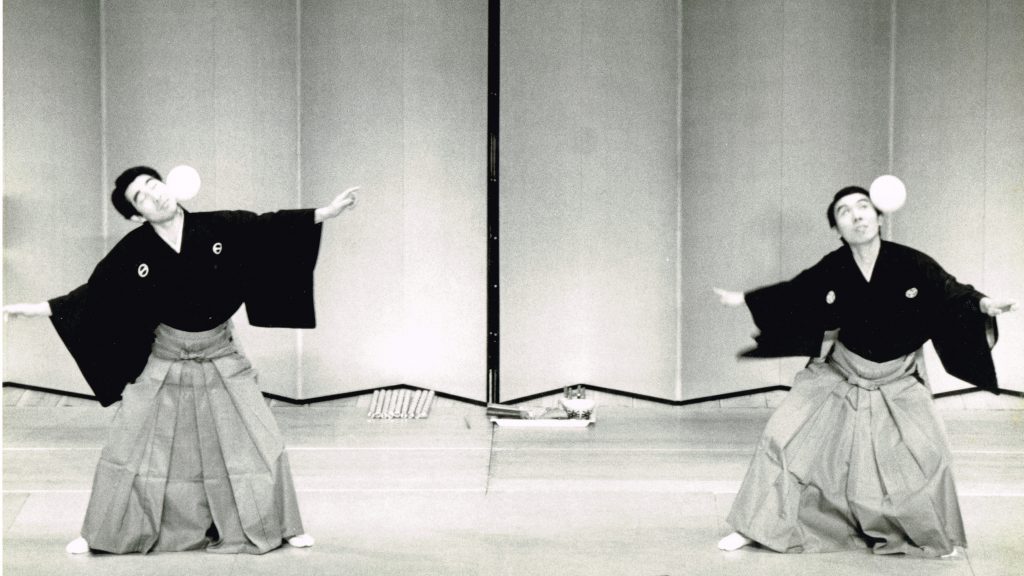

若い頃は相方と2人で鞠(まり)を使う曲芸が得意だったという。太神楽の中でも最高難度の曲芸で、鞠が手から腕、肩を伝わって頭上にのぼり、さらに反対の腕へと転がっていく。全部マスターするのに10年はかかるそうだ。

「立て物」の代表的な芸には「五階茶碗」がある。太神楽の修業の初期に覚える基本芸で、あごの上に撥や板、茶碗をどんどん積み上げていく。

「ナイフ投げ」は、明治時代に西洋のジャグリングから日本の太神楽に取り入れられたものだ。

「投げ物」の応用として、たいまつ投げなどもあるが、火のついたたいまつを使う芸は、今は消防法の関係で寄席ではできなくなってしまった。

中には危険を伴う曲芸もある。手元が狂ってけがをする恐れは常にあるし、時には失敗することも。仙三郎さんも若い頃は失敗したときには頭が真っ白になったというが、今なら下に落としてしまっても平静を装い、「下に置いたところです」と言えば観客にどっと受ける。鞠を落としたら「お年玉です」。当意即妙の口上が何といっても大事だ。

太神楽師は曲芸だけでなく、獅子舞や話芸、笛や三味線などの「鳴り物」もマスターしてやっと一人前なので、修業には約15年もの長い年月を要する。仙三郎さんの場合は、9歳で弟子入りしてから26歳の時まで17年間、師匠の家で内弟子をしていた。

一時は絶滅の危機に

太神楽師には「鏡味」「翁家」「宝家」など古くからの家元が幾つかあり、それぞれの家の芸が世襲制により代々受け継がれてきた。だが戦後のある時期から自分の子どもに芸を継がせようとする家が少なくなってきた。そのため、戦前には300人ぐらいいた太神楽曲芸協会の会員は激減し、一時は絶滅の危機に陥った。その間に失われてしまった芸もある。

それを救ったのが、国立劇場で1995(平成7)年から始まった太神楽の後継者育成のための研修生制度だ。一般公募のため、太神楽の家系でなくても太神楽師を目指せるようになった。この研修生制度で変わった点がもう一つある。以前はそれぞれの家元ごとに流儀も教え方もばらばらだったのが、研修生に教える必要から太神楽の共通マニュアルが作られ、教え方が一本化された。それぞれの家元でなく、太神楽業界全体で後継者を育てる体制となったのだ。

現在、協会に所属する太神楽師は26人。このうち半数近い12人が研修生出身者だ。中には女性の若手太神楽師もいる。だが、神事芸能であるため、女性は獅子舞に入ることを禁じられている。国立劇場という公的機関の研修であるにもかかわらず、女性の研修生は獅子舞を教わることができなかったという。

なお、国立劇場の太神楽研修は現在休止しているが、2022(令和4)年春から再開する見通しだ。無料で3年間にわたり曲芸を教わることができ、その間は給費制度で生活費ももらえる。曲芸を志す方は挑戦してみてはいかがだろうか。

「色物には寄席のリリーフとしての役割が」

東京では戦後、門付けの風習は消滅しかけていたが、近年は一部で復活の動きも出ている。太神楽曲芸協会では15年ほど前から、正月には浅草で門付けに街中を回り、獅子舞や曲芸を披露している。外国人観光客をはじめ、多くの見物人がそれを取り巻く。

東京の寄席では、太神楽の曲芸はなくてはならない存在。ただし、漫才や奇術などと同様、落語の合間に演じられる「色物」の扱いだ。

仙三郎会長は「われわれ色物は野球で言うリリーフですから、ただ自分たちがお客に受ければいいんじゃない。前の(落語の)時間が延びてたら調整したり、落語家さんが受けなくて客席が冷え込んだら、盛り上げて次の人にバトンタッチする、そういう役割があるんです」と強調する。「だから、われわれにとって一番の褒め言葉は『きょうの寄席は良かった』って言われること。そう言われるように色物は頑張んなきゃいけないんですよ」