一度見たら忘れられない、そして、その前に立てば見入らずにはいられない──ジョン・エヴァレット・ミレイの〈オフィーリア〉は、そのようなタイプの一枚でしょう。

この絵は現代の日本人にも人気があります。が、約100年前、同じようにこの作品に魅せられた日本人がいたことをご存知でしょうか。

近代日本を代表する文豪・夏目漱石です。

漱石はロンドンに留学したものの、様々な要因から、神経衰弱に陥ります。そんな彼の心を癒してくれたのが、名画の数々でした。それらは、帰国後、執筆活動を始めた彼のインスピレーションの源の一つとなります。

そして、〈オフィーリア〉がもとになって生まれたのが、漱石の初期の代表作『草枕』でした。

「感動」体験は、その人の心に灯りをともすだけではありません。

それは時に新たな種となって芽吹き、実を結ぶのです。

今回は、〈オフィーリア〉と『草枕』、二つの作品の誕生プロセスと、両者のつながりを紹介しましょう。

まるで映画のワンシーン。水に浮かぶ〈オフィーリア〉の誕生

16~17世紀に活躍した劇作家、シェイクスピア。『ハムレット』の名台詞、「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ」でも有名ですね。

19世紀に、ロマン主義の詩人たちによって、彼は高く評価され、美術においても、彼の作品を主題にした作品が多く描かれるようになります。

そして、『ハムレット』の中で特に主題として好まれたのが、ヒロイン・オフィーリアでした。彼女は、恋人ハムレットに棄てられた上、父も彼に殺されたことで、精神を病み、ついには川に転落して亡くなります。その悲しい事件は、舞台の上では直接演じられず、王妃の口を通して、詳細が語られるのみです。

ですが、それゆえに画家たちの想像力を掻き立てたのでしょう。ミレイも、1851年に、ロイヤル・アカデミーへの提出用として、この主題を選んだ際、新たな工夫を試みています。それは、オフィーリアの描き方。それまで描かれてきたのは、心に傷を負った彼女が、悲しげな表情で水辺で花輪を作っている姿でした。

例:リチャード・レッドグレイヴ、〈花輪を編むオフィーリア〉、1842年、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館

しかし、ミレイが選んだのはその後──出来上がった花輪を枝にかけようとして転落し、流されていくシーンだったのです。

「裳裾は大きく広がって

しばらくは人魚のように川面に浮かびながら

古い歌をきれぎれに口ずさんでいました。

まるでわが身に迫る死を知らぬげに、あるいは

水のなかに生まれ、水のなかで育つもののように」

(ウィリアム・シェイクスピア、小田島雄志訳、『シェイクスピア全集23 ハムレット(白水uブックス)』、白水社、1983年、p.203~4)

ミレイの絵は、まさにこの王妃の台詞をそのまま映像化したものと言っても、過言ではありません。

虚ろな眼差しに、半開きの口。右手には花輪をしっかりと握ったまま。

まるで映画のワンシーンのように、悲しくも美しい。同時に見てはいけない物を見てしまったかのようにも思えてきます。

さらにこの後に続く台詞によれば、

「だがそれもわずかなあいだ、身につけた服は

水をふくんで重くなり、あわれにもその

美しい歌声をもぎとって、川底の泥のなかへ

引きずりこんでいきました」(同上、p.204)

つまり、しばらくすると、彼女の姿はこの場面からは消えてしまう。ドレスを見れば、裾の方は既に水を吸って重くなっているのがわかります。

かりにこの絵から、彼女の姿を消したところを想像してみてください。イギリスの自然豊かな川辺をクローズアップし、精緻に描き出した風景画として見ることも不可能ではないでしょう。

この自然描写のため、彼は作品制作に入る前に、住み慣れたロンドンを離れて、イギリス南部のサリー州に4ヶ月滞在して、風景のスケッチを繰り返しています。

また、主役を描く際には、モデルを浴槽に何度も浸からせて、風邪を引かせてしまい、彼女の父親に訴訟を起こされたエピソードは有名です。

まさに入念な準備の賜物。

1855年のパリ万博でも、ドラクロワら現地の画家に絶賛され、「水に浮かぶオフィーリア」は、新たな図像パターンとして確立しました。

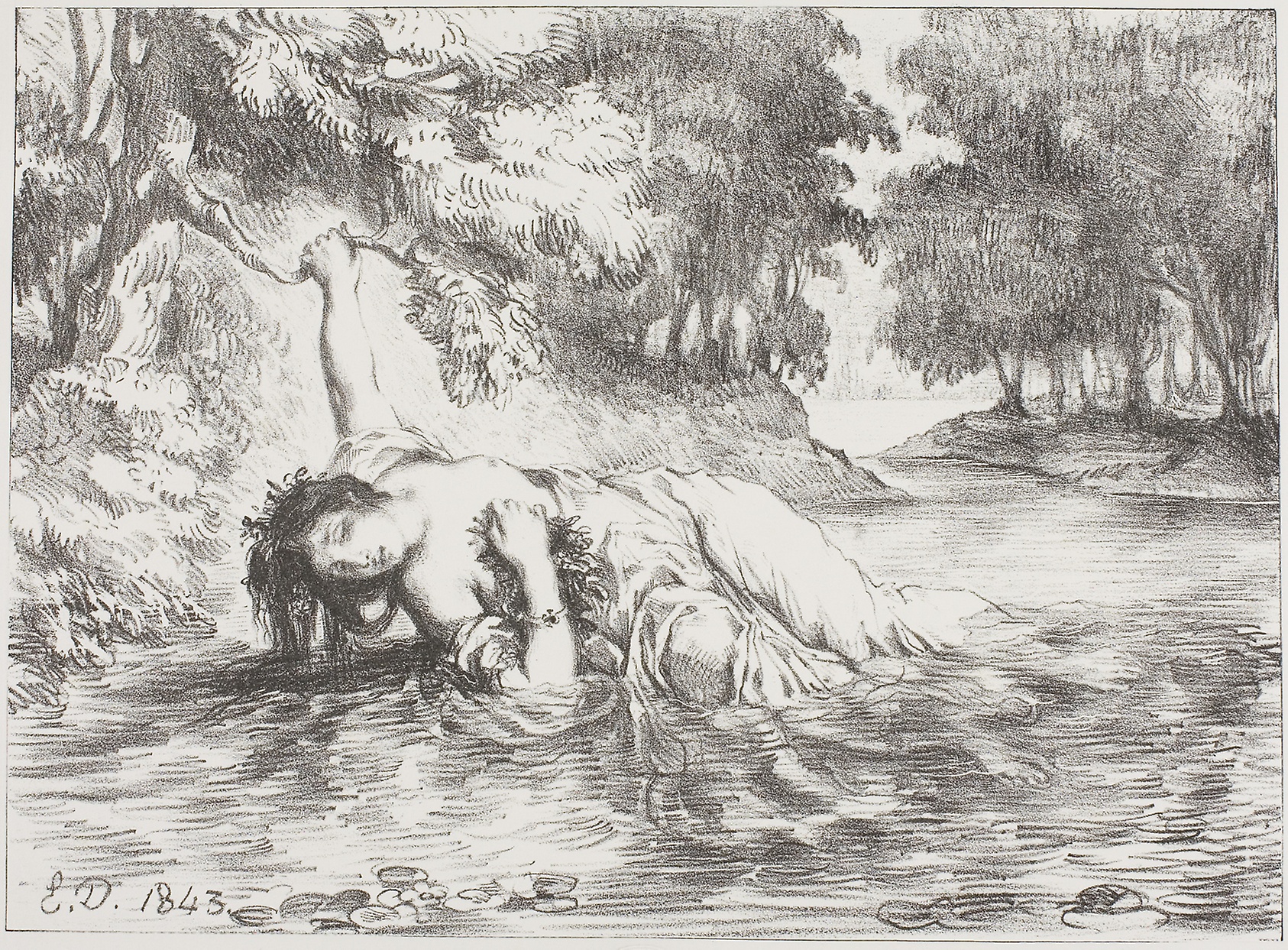

ウジェーヌ・ドラクロワ、〈オフィーリアの死〉(リトグラフ)、1843年、シカゴ美術館

さらに約50年後には、遥か東からやってきた日本人の心をもとらえるのです。

ロンドンで神経衰弱に陥った漱石を救った絵画!

大学卒業後、高校で教師をしていた夏目漱石(当時は、本名・金之助を名乗っていましたが、統一します)に、1900年6月、国から命令がくだりました。

「英語教育の研究のため、国費留学生としてロンドンに2年間行くように」と。

留学といえば、「見聞を広め、自分の世界を広げていく機会」、当時の人々にとっては得難いチャンスです。漱石本人はあまり気乗りしなかったようですが、それでも同年9月、船でロンドンに向けて発ちます。

しかし、その前途は明るいものではありませんでした。長い船旅で体調をくずした上、イギリスに到着後も、現地の生活や気候に馴染めなかったのです。

また、留学中でぶつかる壁といえば、やはり「言葉の壁」です。事前に勉強し、準備していったつもりでも、現地ですぐに使いこなせるとは限りません。むしろ、言いたいことの半分も言えず、あるいは相手に思うように伝わらず、もどかしい思いをする場面の方が多かったのではないでしょうか。また、相手の言うことをうまく汲み取れず、焦ったり、気圧されることもあったでしょう。

現代では海外に住む日本人も少なくありませんが、漱石の時代は違います。言葉の壁に加えて、苦労を分かち合い、時に助け合える「仲間」もいない、さらに家族や友人とも手軽に連絡が取れるわけではない──それらから来る「孤独感」は、私たちの想像以上だったと思われます。

しかも、そのような状況の中でものしかかってくるのが、国費留学生という立場です。国にお金を出してもらっている以上、一定の「成果」をあげなくてはなりません。しかし「言葉の壁」を日々感じる中で、期待されているような英語教育者としての役目を将来、日本ではたすことができるのか、焦燥感に襲われたのではないでしょうか。

こうして、様々な要因が重なった結果、彼は神経衰弱に陥ってしまいます。

しかし、そんな辛い日々の中でも、漱石にとって「癒し」となることがありました。美術館や博物館に足を運び、美術作品の数々に触れることです。

疲れている時、また気分がふさいでいる時に、花や絵を見たり、何か面白いコンテンツに触れたり──それらの行動(気分転換)は、現代の誰もがしていることです。

「きれい」、「おもしろい」と、感じること、そうしたささやかな「感動」は、カサカサになった心に潤いを取り戻させ、私たちの生活にも彩りを与えてくれます。漱石の場合も、そうだったのではないでしょうか。

幸い、彼が留学した当時のロンドンには、ナショナル・ギャラリーをはじめ、作品に出会える場が多くありました。ルネサンス期イタリアの作品から、ターナーの風景画、そして〈オフィーリア〉などのイギリス絵画まで、彼が接し、感銘を受けた作品は、多岐に渡ります。

実際に、『草枕』第一章で、彼はこう述べています。

あらゆる芸術の士は人の世を長閑にし、人の心を豊かにするが故に尊とい。住みにくき世から、住みにくき煩いを引き抜いて、ありがたい世界をまのあたりに写すのが詩である、画である。あるは音楽と彫刻である.(夏目漱石、『草枕』(ワイド版岩波文庫)、2006年、p.7~8)

絵の前に立ち、向き合う間、彼は自分をがんじらめにしているストレスやプレッシャーから、自由になることができたのでしょう。そうした「感動」や、その効能を心身で感じた経験とは、帰国後、作品『草枕』の中に、昇華されていきます。

ロンドンでの感動を作品へ…『草枕』の誕生

1903年に帰国した漱石は、教授のポストを得るも、神経衰弱に悩まされ、それを鎮めるために小説の執筆を始めます。そして、1905年に文芸誌『新小説』に発表したのが『草枕』。

それまでの作品でも、絵に関するエピソードが散見されてきましたが、この『草枕』では、まず主人公が画工(えかき)です。世の中に住みにくさ、窮屈さを感じた彼は、温泉地・那古井に赴き、そこで美しいが、変わり者と名高いバツイチの女性・那美と出会い、心引かれます。

7章で、彼は、温泉に浸かりながら、ミレイの〈オフィーリア〉に思いを馳せます。

何であんな不愉快な所を択んだものかと今まで不審に思っていたが、あれはやはり画になるのだ。水に浮んだまま、あるいは水に沈んだまま、あるいは沈んだり浮んだりしたまま、ただそのままの姿で苦なしに流れる有様は美的に相違ない。それで両岸にいろいろな草花をあしらって、水の色と流れて行く人の顔の色と、衣服の色に、落ちついた調和をとったなら、きっと画になるに相違ない。(夏目漱石、『草枕』(ワイド版岩波文庫)、2006年、p.90)

そして、「一つ風流な土左衛門」を、つまり自分なりの〈オフィーリア〉を描いてみたいと思い立ちます。

そんな内面を見透かしたかのように、部屋にやってきた那美からは、こんな事を言われます。

「私が身を投げて浮いているところを―――苦しんで浮いてるところじゃないんです―――やすやすと往生して浮いているところを―――奇麗な画にかいて下さい」(同上、p.122)

翌日、鏡が池を訪れた主人公は、赤い椿の浮かぶ水面を前にして、そこに美しい女性が浮いている構図を、想像します。

あの〈オフィーリア〉を、那美をモデルに、自分はどう描くか……。考えをめぐらせていくも、パーツが一つ足りません。

どんな表情で描けば良いか。

その答えを、主人公が見いだしたところで、物語は終わります。

ジャンルを問わず、芸術を通して得られる「感動」は、心に灯を灯し、彩りを添える力があります。

また、時には、新たな種となって芽吹き、新たな花、新しい作品が生まれ、また人の心に新たな「感動」の灯をともすのです。

16世紀に書かれたシェイクスピアの戯曲をもとに、19世紀に描かれた〈オフィーリア〉。それに感銘を受け、感動体験を昇華させて生まれた『草枕』。『草枕』もまた、『神様のカルテ』シリーズを生んでいます。

このように感動という種子の源(ルーツ)や、種子が蒔かれた先をたどって行くことは、新たな世界を見せてくれる、そう思いませんか?