昔のプロレスは、まさに「過激」の一言に尽きる。

ヤスリで前歯を刃物のように研ぎ、非人間的な噛み付き攻撃で相手を血だるまにするフレッド・ブラッシーという男がいた。彼の試合をテレビ中継で観た日本全国の高齢者が次々にショック死するという出来事が発生し、社会問題にまでなった。

ブラッシーは20世紀の吸血鬼だ!

白黒テレビではまるでコールタールのように見える血が、ブラッシーの脱色した頭髪に飛び散る。それを目の当たりにした19世紀生まれの高齢者は、惨劇に耐えられず茶の間で倒れてしまった。

「老人がショック死したって? そうか、俺はアメリカで何十人もの年寄りの心臓を止めているが、今回はそれほど死者が出ていないようで残念だ」

マスコミ関係者の前で、平然とそう言い放ってしまう残酷な男フレッド・ブラッシー。

しかしその素顔は、大和撫子を妻に持つ紳士だった。

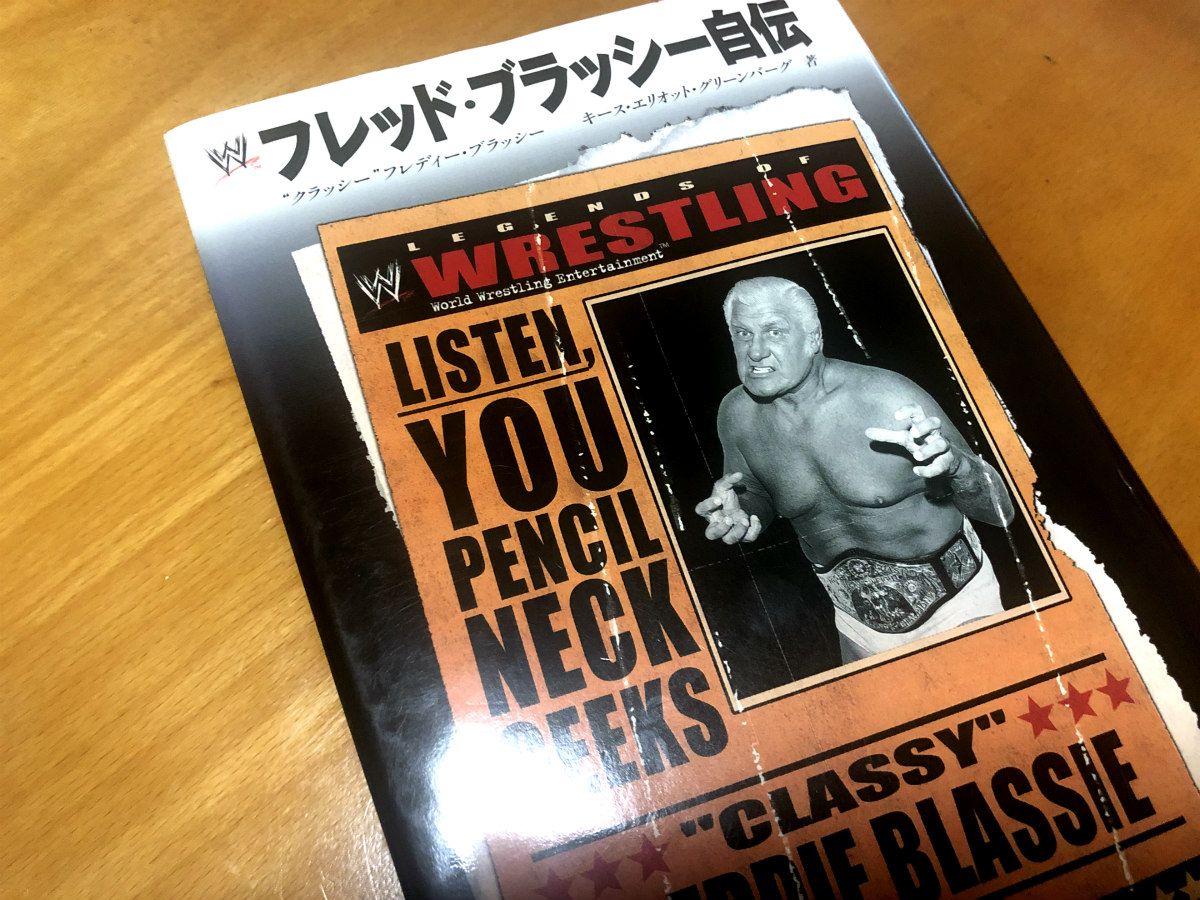

今回は『フレッド・ブラッシー自伝』(“クラッシー”フレディー・ブラッシー、キース・エリオット・グリーンバーグ著 エンターブレイン)という本を参考に、「親日家の吸血鬼」の真相を探っていこう。

「お前らは変態野郎だ!」

1918年にアメリカ・ミズーリ州セントルイスで生まれたフレデリック・ブラッシーは、10代のうちからカーニバルレスリングの試合に上がっていた。

1918年にアメリカ・ミズーリ州セントルイスで生まれたフレデリック・ブラッシーは、10代のうちからカーニバルレスリングの試合に上がっていた。

第二次世界大戦では海軍に志願したため、太平洋戦線即ち対日方面の基地に配備された。とはいっても、ブラッシー自身は終戦までその手で敵兵を殺していない。上官を殴ったことで階級降格処分を食らった以外は、特に目立った働きをしなかったようだ。

ブラッシーは、戦争後もプロフェッショナルレスラーとして生きる道を選んだ。この時の彼はローカルをテリトリーにしていた正統派レスラー。ジョージア州では「南部ヘビー級選手権」と銘打たれたベルトを巻いていたものの、プロレスの本場ニューヨークから見ればジョージアなど片田舎に過ぎない。

だが、ジョージアの観客の過激さだけはニューヨーク以上だった。

正直に言えば、ここの人たちは狂っていた。どんなに愛想を振りまきながらリングを降りても、どんなに良い試合をしても「北部へ帰れ! ヤンキーめ!」と、罵倒される。彼らはまだ南北戦争を続けていたのだ。

(『フレッド・ブラッシー自伝』“クラッシー”フレディー・ブラッシー、キース・エリオット・グリーンバーグ著 エンターブレイン)

ある日、ついにブラッシーはキレる。

観客に向かって「変態野郎!」と叫んだのだ。

この一言で、観客はヒートアップする。ブーイングの声が一段と大きくなり、暴動寸前のような殺気が会場を支配する。この様子を目の当たりにしたブラッシーは、自分の持つヒール(悪役)としての才能に初めて気がついた。

機関銃のようなトークで観客を罵倒する。「こいつらの顔を見ろ。みんな馬鹿ばかりだ! 避妊の大切さがよく分かるだろう!」という具合に。ミズーリ出身の北軍兵にプライドを汚された観客のひとりが、ナイフを持ち出してブラッシーに一撃を加えた。この部分はプロレス特有のギミックではなく、本当に起こった事件だ。

ナイフではなく、銃で攻撃されたこともある。客はリング上での出来事をギミックだとは捉えていない。ブラッシーは殺害対象になってしまったのだ。無論、その分だけ1試合毎のギャラも急増した。

「安全な職場」だった日本

ブラッシーが初めて日本の地を踏んだのは、1962年。その頃のブラッシーは、ジョージアのチャンピオンからカリフォルニアのチャンピオンになっていた。が、彼の腰に巻かれていたベルトはロサンゼルスにやって来た挑戦者の力道山に奪われてしまう。その再戦を日本でやる、という段取りだった。

ブラッシーは、日本の治安の良さをすぐに気に入った。

そのときに組まれた4週間の巡業では、リングに向かって花道を歩いているといつでも暴動が起きていた。アメリカのファンと同じように日本のファンもまた、私を殺したかったようだ。しかし、クルマに実弾を撃ち込んだり、ナイフで刺したりするような馬鹿なファンの心配をする必要はなかった。

アメリカ人が決して持たない美徳というものを、日本人は生まれながらにして備えていたからである。外を歩いていると、日本人は私を神のように敬ってくれた。

(同上)

これ以前も以降も、ブラッシーはアメリカで幾度となく「生命の危機」を迎えている。スーパーマーケットで銃が買える国では、悪役レスラーは常に命がけなのだ。

が、日本では「銃を持った観客がレスラーを殺しに来る」ということはまずあり得ない。だからこそ、アメリカ人の悪役レスラーは機会さえあれば積極的に来日する。日本は「安全な職場」だったのだ。

1962年に初めて日本に行って以来、日本行きをいつも楽しみにしていた。たとえ観客が私にブーイングを浴びせようとも、尊敬を持って接してくれた。

(同上)

和服美人に一目惚れ

1965年、日本プロレスの興行である第7回ワールドリーグ戦に参加していたブラッシーは、小倉駅で運命的な出会いをした。和服を着た日本人女性に一目惚れしたのだ。 ブラッシーは駅構内でその女性のあとを付いて回り、しまいには坂口征二を通訳にして彼女を口説いた。この女性の名はモロズミ・ミヤコ。当時19歳の学生である。ちなみに、この時のブラッシーは47歳だった。

ブラッシーは駅構内でその女性のあとを付いて回り、しまいには坂口征二を通訳にして彼女を口説いた。この女性の名はモロズミ・ミヤコ。当時19歳の学生である。ちなみに、この時のブラッシーは47歳だった。

それからブラッシーは腎臓結石と肝炎の悪化で一時引退するが、再びトレーニングを始めてレスラーに復帰。1968年の来日の際にミヤコにプロポーズする。この時の通訳はジョー樋口だった。

銀髪の吸血鬼は、日本人の妻と最期の瞬間まで添い遂げることになる。

ブラッシーは、自分の巡業に極力ミヤコを同行させた。ある時、偶然の成り行きでブラッシーはジョージア州での試合に参加することになった。その試合中、ミヤコは観客席に座って夫を見守っていた。

そこで事件が起こった。

控室を飛び出して観客席へ向かうと、白人のイカれた女どもがミヤコに飛びかかろうとして取り囲んでいた。だが、ミヤコはというと、そんな周囲の状況に気付けず座っていた。イカれた女どもはミヤコに対して侮辱する言葉を吐いていたのだが、自分に挨拶をしてくれているのかと思って、ミヤコは微笑んで応対していた。

私は観客を強引にかき分け、ミヤコの座っている席へ進んでいった。みんなリングから目を逸らして私を見ていたが、そんなことはおかまいなしだった。妻を取り囲んでいた脂ぎったくそババァどもに向かってこう叫び、威嚇した。

「おまえら! ひとりでも彼女に触れたら、いつでも戻ってきてぶっ殺してやるからな!」

(同上)

ここは日系人の多いハワイやカリフォルニアではなく、旧南部連合のジョージアである。アジア系の女性は際立つ存在だった。それにいち早く気づいた吸血鬼は、自身の試合など二の次にして妻を守った。

ブラッシーにとって、ミヤコは己の後半生そのものだったのだ。

親日家の吸血鬼

フレッド・ブラッシーは、この世を去るまで悪役レスラーであり続けた。

引退して大分経つはずなのに、カメラを向けられると必ずヤスリで歯を研いだ。あの機関銃のような罵倒トークも健在だった。が、それは多面体の中の一面を発揮していたに過ぎない。そしてブラッシーほど、多様で複雑な側面を持つ人物は他に見当たらない。

そんな吸血鬼が大の親日家であったことは、誰にも否定できない真実なのだ。