漢字伝来の歴史はナゾに包まれている。

漢字に関して言えば、中国系の渡来人が流入し始めた弥生時代から古墳時代にもたらされ、奈良時代に万葉仮名が成立し、片仮名が作られ、平安時代に平仮名が成立した。何となくそう考えている人は少なくないだろう。

島根県松江市の田和山(たわやま)遺跡からは弥生時代中期後半のものと見られるすずりが出土。そこには日本最古の文字(漢字)が記されている。その頃にはすでに漢字が流入していたことが言えるが、そもそもどのようなタイミングで、どのようにして漢字が入ってきたか、その詳細は定かではない。

ところで、日本語として普通に使われている漢数字の「三」。朝鮮三国時代に話されていた高句麗(こうくり)語がルーツに関係しているのだとか。

どうやら日本への漢字伝来は中国ではなく、朝鮮半島がカギを握っているようだ。

意外と知らない漢字伝来の歴史

1956年、言語学者である東京教育大学(現在の筑波大学)名誉教授の河野六郎(こうのろくろう)氏は、「日本列島における漢字使用は朝鮮半島における実験を前提としている」という学界を震撼させる提言を行った。しかし、朝鮮半島と日本の同時代資料が存在しないがゆえに、その提言は仮説のままに終わった。

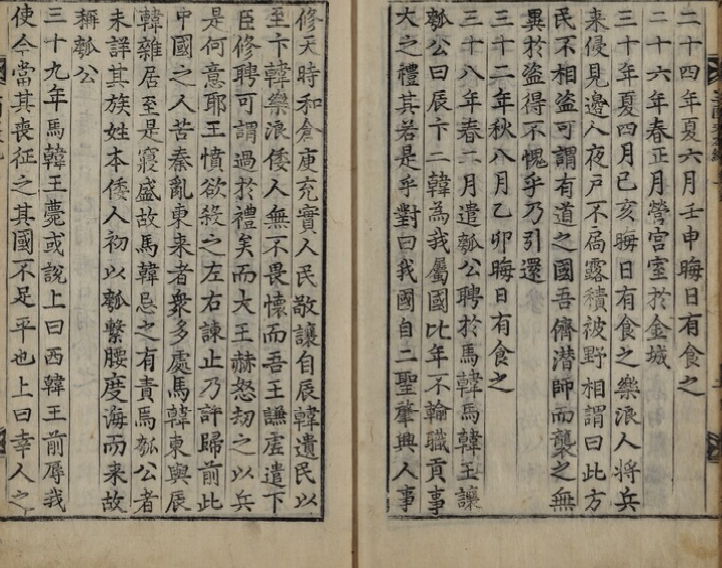

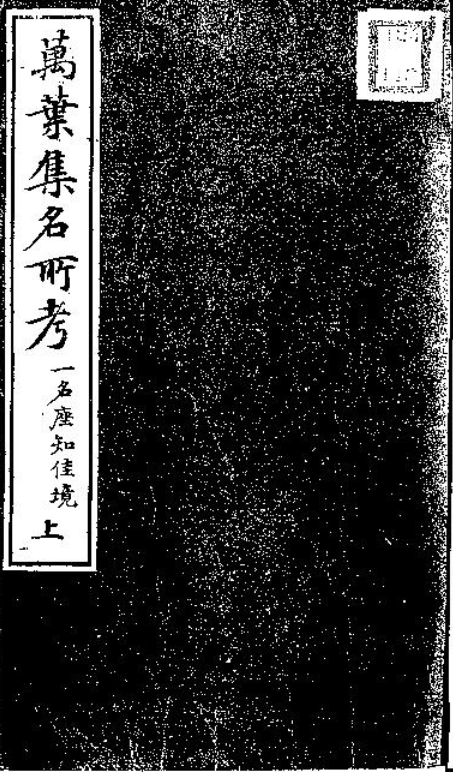

日本には古代の歴史や文化が記された史料として『古事記』や『日本書紀』『続日本紀』『万葉集』がある。一方の朝鮮半島では『三国史記(さんごくしき)』がそれらに相当する。これらの史料は当時、それぞれの国においてどのような漢字が用いられたかを知るうえでの参考にはなり得るものの、日本における以上の文献の成立時期は8世紀頃、一方の朝鮮半島の『三国史記』は11世紀。成立時期が異なるだけに、河野氏の仮説を立証するための物的な根拠としては不十分と看做(みな)されていた。よって、「漢字が日本でいつ頃から使われ始めたか?」を推定するには向かなかった。

そんななか、1960年代に事態は急展開を迎えることとなる。1960年代に平城京から8世紀の木簡が出土したのを皮切りに、1990年代には全国各地で7~8世紀の木簡や墨書土器(ぼくしょどき)が大量に出土。一方の朝鮮半島でも6~8世紀の木簡や、7世紀以前の石碑が発見されたのだ。そして現在に至るまで、河野氏が立てた仮説を立証すべく、日本および朝鮮半島では木簡による実証研究が進められており、漢字の伝来に関するナゾが解き明かされようとしている。

このように、漢字の伝来について歴史教科書においてあまり語られてこなかった背景には、以上のような事情があったことが推察される。

それにしても、なぜ漢字の受容のカギを握るのが木簡なのか……。

『古事記』『万葉集』の現存する写本は中世以降のものである。『日本書紀』には比較的古い写本があるが断簡であり、完本は時代が降る。写本上の文字がどの程度に原態を伝えているか常に不安がある上に、それらの文字に対して与えられる訓は平安時代以来の研究成果であって、第一次資料ではない。

(犬飼隆『木簡による日本語書記史』)

従来、漢字は一般には普及しておらず、読み書きができたのはそれなりの学力を備えていた中国や朝鮮半島からの渡来人と、ほんの一握りの知識人のみであったと考えられてきた。『古事記』や『日本書紀』などの8世紀以前の古典史料のみに目を向けるとそういう結論になるかもしれない。しかし、日本全国からの木簡の大量出土によって、その認識は誤りであることが判明したのだ。

木簡の全国からの大量出土は、奈良時代以前における識字層の広がりについての認識に訂正をもたらした。木簡の存在は文書行政が日常ふだんに行われていたことを示す。それらを日々官人たちが書いたのである。律令制度の規定から計算すると官人の数は万人規模になるが、彼らは多少なりとも漢字が読み書きできなければ職が務まらなかったはずであり、漢字が書けて漢文が読み書きできることが必須の素養だったことになる。こうして、かつての、ひとにぎりの書記専門官と教養貴族層だけが読み書きできたという虚像は否定された。

(犬飼隆『木簡による日本語書記史』)

漢字は天武天皇や持統天皇の時代に朝鮮半島から伝わった

さて、漢字はいつ頃日本に伝えられ、広まったのだろうか。

日本および朝鮮半島において出土した木簡から推察するところによると、天武天皇や持統天皇の飛鳥浄御原宮(あすかきよみがはらのみや)の時代に、漢字が伝わったとされる。

木簡は基本的に漢字を書いて覚えるのに使用されたものであったとされるが、天武天皇や持統天皇以前の時代の木簡の出土点数が数百点程度であったのに対し、天武天皇や持統天皇の時代には1万点を突破。

一方で、その時代には朝鮮半島において高句麗・百済(くだら)と新羅(しんら)間の対立を巻き込んだ白村江(はくそんこう)の戦いが勃発。高句麗は朝鮮半島の大部分を支配下におさめていたが、対立する新羅が高句麗領域を浸食していくなかで、ついに高句麗王朝が滅亡。その後、百済や高句麗の人々(俗に言う渡来人)が大量に流入し、漢字が広まったと考えられている。

漢字と言えば、そのルーツは中国にあり、中国から直接日本に伝えられたと考えがちだ。ところが、6世紀の日本には中国との間に国交はなく、7世紀に入ってからもその関係は断続的であった。

一方で、その時代には朝鮮半島との交流があった。基本的に習書に用いられたとされる、日本各地から出土した木簡も朝鮮半島の影響が垣間見れる。

以上を踏まえると、漢字伝来の歴史をめぐってはその最初期(※)には朝鮮半島が深く関係しており、河野六郎氏がなぜ上記の仮説を提示するに至ったのかが分かるような気がするのだ。

※「最初期には」と但し書きで示したのは、隋・唐の時代以降、音読みの一種である漢音(かんおん)や唐音(とうおん)が中国より直接伝えられた経緯があるためである。なお、縄文時代から卑弥呼(ひみこ)の時代にかけて、大陸を拠点に活動する大陸倭人と呼ばれる人たちが存在し、その人たちを通じて伝えられた可能性も考えられ得る。

日本と朝鮮半島は漢字文化を共有していた

古代のメソポタミアには楔形(くさびがた)文字が存在したが、東アジア諸国において楔形文字に相当するものが漢字であった。同じ漢字文化圏でも、漢字の生みの親である中国における漢字と、漢字圏であるベトナムや日本の漢字とでは何だか違う。そんな印象を持ったことはないだろうか。そもそも中国と、東アジアの漢字圏とで使用する漢字が異なるのは、それぞれの自国文化に合わせて飼い馴らすというプロセスが存在したためだ。

日本と朝鮮半島は地理的にも言語的にも近いということもあって、中国との違いや地域的な規範のあり方において共通する点が多かった。まず、古代朝鮮の三国のうち、高句麗および新羅には自国語を表記する固有の文字がなく、識字の面では専ら漢字に頼らざるを得なかった。その点では日本と状況が同じであった。

新羅人が漢字に接し、その使用に当たって最初に困難を感じたのは固有名詞の表記であった。思想や感情の表記は漢文で可能であっても、意味よりも音声に重点をおく固有名詞-人名、地名、官職などの表記には、なんらかの方法を見い出さねばならなかった。この必要から生まれたのが、漢字の音と訓を借りた表記法である。

(金思燁『古代朝鮮語と日本語』)

つまり、朝鮮では外国語として漢字漢語(さらには仏教伝来時にはサンスクリット語も)を輸入するやいなや、音訓を借用して朝鮮語を表記し、漢字をいち早く使いこなしていたのだ。

ちなみに、高句麗の第17代の王である小獣林王(しょうじゅうりんおう)が統治していた372年にはすでに仏教を導入済みであり、それに伴い記録方法や文章術を考案。4~5世紀頃には三国ともに公用語として漢文を使用していたのだとか。

こうして、言語体系が全く異なる外国語としての漢字を使いこなすためのノウハウを蓄積していた朝鮮は、日本とそのノウハウを共有しつつ、文字交流を行っていた。例えば漢字の音読み(の一部)と訓読み(※)はいずれも、朝鮮半島との交流を通じて獲得したノウハウのひとつである。

※15世紀半ばの李氏朝鮮時代にハングルが導入されたことで、朝鮮では漢字で書く言葉は全て音読みをするという風習が定着するものの、漢字を訓で読むという方法は元を辿れば朝鮮半島から来ている。

そもそも中国語には動詞や形容詞の活用形が存在しない。そこで、動詞や形容詞を活用させるべく、漢字の音読みや訓読みを使って朝鮮半島の言葉の発音を記述するという方法(「吏読(りとう/韓国語読みではイドゥ)」と呼ばれる)が朝鮮半島で生まれ、それが日本に伝えられて万葉仮名の手本となり、後に仮名として定着していった。

さらに、私たちにとって身近な漢字も、実は朝鮮半島由来であったというケースは少なくない。例えば「オグシオ」の愛称で知られるバトミントンの元日本代表選手の小椋玖美子(おぐらくみこ)氏の苗字の一部に使用される「椋」。その読みは朝鮮半島を介して生まれたものであるのだとか。

「椋」は中国では植物名であるが、高句麗で中国の「椋」とは無関係に、会意(※)によって(物を貯蔵する)「くら」の意で同じ字体がつくられた。これが百済、新羅に伝えられ、さらに列島に伝えられて規範になった。

(国立歴史民俗博物館/平川南編『古代日本と古代朝鮮の文字文化の交流』)

※会意とは、形を象って(=象形)、字形を作ることを指す。

「椋」はほんの一例だが、同じ要領で生み出された漢字は少なくない。

以上は朝鮮半島が日本と共有した漢字文化のごく一部に過ぎない。とにかく朝鮮半島での咀嚼があったからこそ、日本の漢字が存在し、それに伴い漢字文化が形成されたのは言うまでもない。

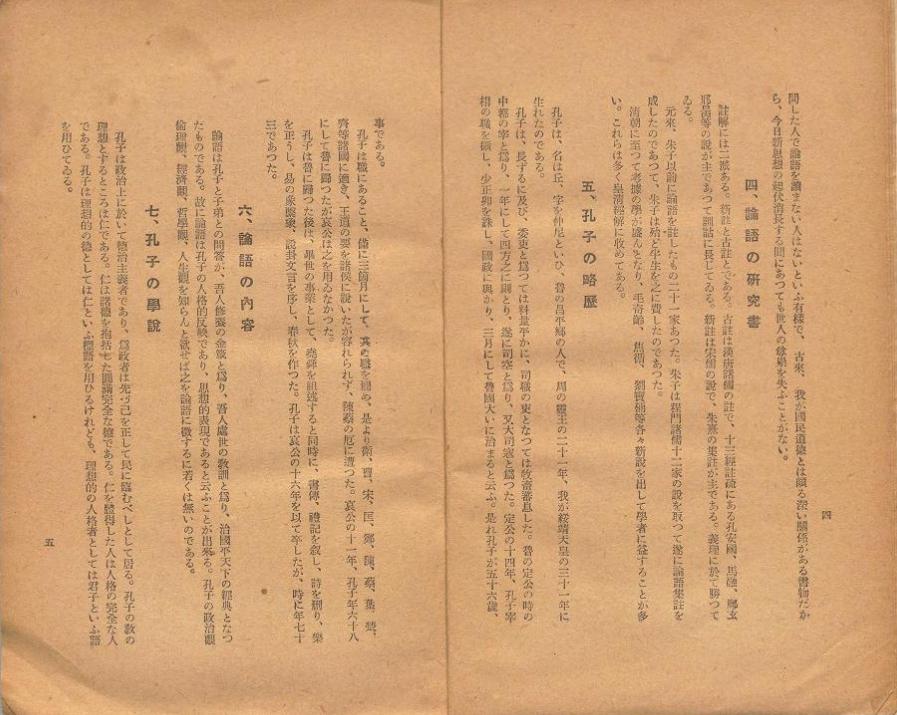

古代東洋人にとって『論語』は最強の教材だった

現代の私たちが外国語としての英語を学ぶのに活用するのが、英米の映画やドラマ、例えば『セックス・アンド・ザ・シティ』などの作品であろう。いやはや、ビジネスに傾倒している人であれば、『CNN』や『BBC』のニュースと答えるかもしれない。そして、古代人のそれが『論語』や『千字文(せんじもん)』であった。当時の官僚にとって『論語』や『千字文』は漢字を学ぶためのうってつけの教材であり、冒頭部分などを木簡に記しては暗誦したりしていたのだとか。

事実、徳島県徳島市の観音寺(かんのんじ)遺跡から出土した7世紀の論語木簡は棒状の四角柱状に成形され、そこに『論語』学而(がくじ)篇の冒頭部分が記されている。類似の論語木簡は朝鮮半島にも存在し、ソウル近郊の仁川(インチョン)広域市にある桂陽山城(ケヤンサンソン)では四面ないし五面の多面体に成形された論語木簡が出土。また、北朝鮮の首都、平壌(ピョンヤン)にある楽浪(らくろう)時代の墳墓からは、複数の木簡が紐で繋がれた『論語』冊書が確認されている。この点からも、日本、朝鮮が共通の習慣を有していたことが窺われる。

7世紀後半以降、『論語』は地方の豪族たちにも積極的に受け入れられ、中央から地方へと広まっていった。そして、「国家が儒教的な合理主義に則り土地と人民を支配する」という『論語』の根底にある思想は、律令国家の成立にも多大な影響を及ぼした。

ちなみに、論語木簡が出土する場所には共通点があった。初期の国府が置かれた場所であったり、国府官人と何らかの関わりのある場所であったり……。その点を踏まえつつ、冒頭部分を木簡に記したのは、律令国家の支配論理の思想を暗記するためであったのではないかと考えられている。

古代日本語のカギを握る高句麗語とは

漢字伝来の歴史を振り返ったところで、ここからは古代朝鮮の中でも言語的かつ政治的に日本と深い関わりを持つ高句麗に特化して進めていく。

高句麗と言えば、新羅、高句麗、新羅の三国の中でも最も広い面積を占め、かつては強大な勢力を持った国家であった。

日本にとって高句麗は影響力の強い国であり、570年には日本は高句麗との外交を開始。新羅が領域を拡大していくなかで、高句麗は僧の慧慈(えじ)を第一級の人物として日本へ派遣した。

慧慈は内政・外交の実力者であった聖徳太子に近侍し、曽我馬子(そがのうまこ)を中心とした政体の変革を目指した。東洋史学者である京都大学名誉教授の宮崎市定(みやざきいちさだ)氏の言及にもある通り、聖徳太子の残した功績のひとつである冠位十二階は慧慈との濃密な関係のもとで成立、つまり高句麗の影響を強く受けた一政策であったのだ。

高句麗語は日本語の姉妹語?

言語的側面から見ても、日本が高句麗の影響を受けていると思われるふしがある。同じ朝鮮語でも、現代韓国語の出発点でもある新羅語と、高句麗語とでは全く別物であるとされるなかで、高句麗語は系統的に古代日本語と密接な関係にあることが言語学者により考えられてきた。

なお、高句麗語をめぐっては、そもそも高句麗の地名が朝鮮を9州に分け、3州ずつ3国に比定した結果もたらされたもので観念的な名称に過ぎず、そこで話されている言葉は高句麗語ではないとか、その地名は実は百済語であるとか、さまざまな反論が飛び交いつつも、多くの論者は高句麗の地名を高句麗語の地名として考えており、また「高句麗語=日本語の大陸における姉妹語」と捉える言語学者も存在する。

かつて中国大陸や朝鮮半島には大陸倭人と呼ばれる人がいて、その人たちの言葉による影響だともされているが、高句麗語を通じて日本語のルーツが見出されることもしばしば。

例えば日本語の「口」。高句麗語の「忽次」「古次」に由来するとされているわけだが、日本語の「口」の読みがなぜ「くち」であるのかに関してヒントを与えてくれるのが高句麗語だ。ここで手がかりとなるのが、以下に示す『三国史記』の地理志の一節である。

(1) a. 獐項口県 一云古斯也忽次

b. 穴口県 一云甲比古次

c. 泉川口県 一云於乙買串

「一云」は「~と言う」を表し、aは「獐項口県」について説明した文である。「獐項口県」はかつて高句麗に存在していた地名を指す。そして、「獐項口県」を意味的に解釈し、高句麗語で表記したのが「古斯也忽次」である。

同様の要領でb、cの文について考えると、「穴口県」「泉川口県」もまた高句麗の地名であり、高句麗語では音訓をもってそれぞれ「甲比古次」「於乙買串」と表されていた。

よく見ると、「口=忽次、古次、串」の対応関係が窺われる。さまざまな表記が存在するのは、方言性によるところが大きいとされている。高句麗の人々が実際にどのように発音していたかについては韓国の言語学者の間で揺れているが、恐らく「クシ」であったのではないかとされる。その発音が変化し、「クチ」が生まれるに至った。

実は日本人の日常生活は、高句麗語由来の漢字で溢れていると言っても過言ではない。例えば「兎」や「谷」「飼」「海」「水」「熊」「城」「蒜」「深」「鉛」「心」などの訓読みは高句麗語由来として、言語学者の間で考証がなされている漢字なのだ。

以上の要領で、『三国史記』を解読しながら、「兎」の読みがなぜ「うさぎ」なのかを探っていくとなかなか面白い。

漢数字の「三」はなぜ「みっつ」と読む?

続いて同様の要領で、漢数字の「三」を見てみよう。

(2) 三峴県 一云密波兮

「三峴県」は高句麗に属していた江原道楊口郡(ようこうぐん)に存在したとされる地名。同じ要領で読み解くと、「三=密=mit」の対応関係が窺われる。ここで、日本語の「三」の訓読みがなぜ「みっつ」なのかがお分かりいただけることだろう。

日本語と朝鮮語とは共通点が多いとはいえ、決定的な違いがある。それは日本語の音が基本的に母音で終わるのに対し、高句麗語を含む朝鮮語は子音で終わるという点である。その点を加味し、万葉仮名の「三=mi」が成立。

『万葉集』には、3本の糸を合わせて1本にしたものを「みつあひ」と表現した箇所も。その後の音変化により促音「っ」が挿入され、「みっつ」となった。

話は変わるが、日本語の数詞というのは、ある法則に則っている。その法則とは「倍数の法則」と呼ばれるもので、江戸時代の儒学者である萩生徂徠(おぎゅうそらい)により発見・提示されたものである。この倍数の法則について詳しく見ていくために、まず数詞の「個」を表す「つ」を除いた1~10までの数詞を列挙するとしよう。

ひと ふた み よ いつ む なな や ここの とお

続いて、これらの数詞の最初の音に着目してみよう。

ひ ふ み よ い む な や こ と

これをローマ字に書き換えると、

hi hu mi yo i mu na ya ko to

よく見てみると、同じ子音が2つ登場!?

日本語の数詞においては、倍数の関係にある数字同士(例. 「1」と「2」、「3」と「6」、「4」と「8」)が同じ子音で始まるという法則が成立している。それゆえ、言語学ではこれを「倍数の法則」と呼んでいる。

ちなみに、この法則は「2」の10倍である「20」にも当てはまるのだとか。

1 ひとつ(hitotu)

2 ふたつ(hutatu)

20 はたち(hatati)

倍数関係にある「1」「2」「20」はいずれも「h」という子音で始まっている。「はたち」は『伊勢物語』にも見られるが、その用法がいつ生まれたのかは定かではない。

話がやや脱線したが、高句麗語の話に戻るとしよう。漢数字の「三」以外にも、「五」「七」「十」が高句麗語をルーツに持つ事例として論じられてきた。とはいえ、日本語の漢数字と高句麗語との関連性が指摘されたのは以上の4例に過ぎない。

同様に、「八」「九」が高句麗語に対応していることも考えられるが、少なくとも現存する資料ではそう断言することはできない。もしかすると渡来人から表記に関する助言を得た古代日本人は独自に倍数の法則を導き出し、その法則に則り漢数字に新たな読みを付与していったのかもしれない。

その真相はまだ誰も知らない。

(主要参考文献)

『古代日本と古代朝鮮の文字文化交流』国立歴史民俗博物館/平川南編 大修館書店 2014年

『木簡による日本語書記史』犬飼隆 笠間書院 2011年

『韓国語の形成』李基文 成甲書房 1983年

『古代朝鮮語と日本語』金思燁 明石書店 1998年

『ことばのおもしろ事典』中島平三編 朝倉書店 2016年