亡き主の仇を討った宝飾品

世界史にお詳しい方は、フランス最後の王妃であるマリー・アントワネットの周辺で起きた「首飾り事件」をご存じではないだろうか。時はフランス革命前夜の一七八五年。高貴な一族の末裔を自称する女詐欺師がある聖職者に近づき、自分はマリー・アントワネットの友人だと偽って金品を巻き上げた詐欺事件である。事件の名称にもなった首飾りは、マリー・アントワネットの夫の祖父であるルイ十五世がかつて愛人のために作らせた、五百数十個ものダイヤモンドがちりばめられた逸品。ルイ十五世の急逝によって宝石商の手に留められたままだったこの首飾りを、女詐欺師はマリー・アントワネットが欲しがっていると称して聖職者に買わせた末、持ち逃げしたのである。

この事件はすぐに表沙汰となり、女詐欺師はあっさり逮捕された。ただ彼女が獄中でマリー・アントワネットにまつわる嘘だらけの暴露本を執筆したこともあり、王妃の体面は丸つぶれ。民衆がマリー・アントワネットを嫌う原因ともなるのだが、フランス革命史を語る上で欠かせぬ詐欺事件が、きらびやかな宝飾品と不可分というのは面白い。

ただ実は日本古代史においても、宝飾品が歴史に関わった例は複数ある。たとえば一説に日本最大の前方後円墳・百舌鳥耳原中陵(もずのみみはらのなかのみささぎ/大阪府堺市)に葬られたとされる仁徳天皇は、日本の第十六代天皇。四世紀後半ごろに実在したと考えられる人物である。日本最初の正史『日本書紀』によれば、仁徳天皇はある日、雌鳥皇女(めとりのひめみこ)なる女性を妻にと望み、異母弟・隼別皇子(はやぶさわけのみこ)に仲立ちを頼んだ。しかし隼別皇子はあろうことか雌鳥皇女を自分の妻にしてしまった上、王位を望む野望まで口にする。結局、彼らは仁徳天皇が送った刺客の手にかかって命を落とすのだが、雌鳥皇女はその際、素晴らしい宝飾品を身につけていたらしい。刺客の一人は皇女の死体から宝飾品を盗み取り、それを妻に与えてしまう。

『日本書紀』の原文によれば、この宝飾品は「手玉」「足玉」——つまり手足の飾りとして付けた玉、現代風に言えばブレスレットとアンクレットだったという。盗品を夫から受け取った妻は、その出どころを知らぬまま、それらを親しい女性に貸してしまったらしい。後日、宮廷で宴が催された折、天皇の皇后が列席の女たちが身に付けている玉が、雌鳥皇女の持ち物に似ていると気づく。そこから刺客が雌鳥皇女の手玉・足玉を盗み取ったことが明らかになり、彼には死罪が仰せつけられる。まるで亡き持ち主に代わり、彼女の宝飾品が仇を取ろうとしたとも思える逸話である。

ごくひと握りの人々だけが

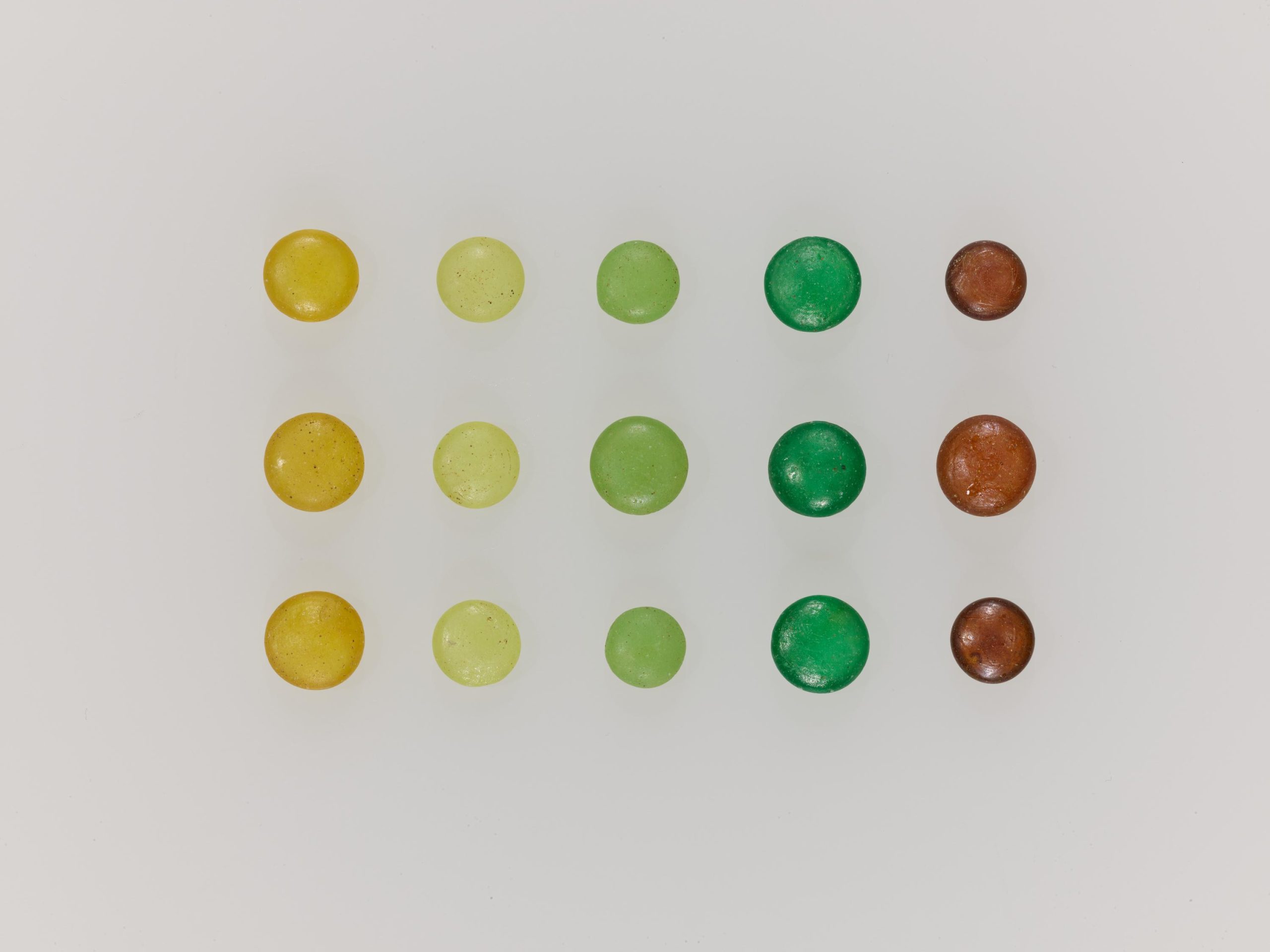

大阪府柏原市にある高井田山古墳は、仁徳天皇の治世にもほど近い五世紀ごろの円墳。埋葬されていた二つの棺のうち、西側の棺は盗掘に遭っていたが、東側のそれは未盗掘で、北を枕とした両耳の位置からは純金製の耳環が、両手首・両足首の付近からはガラス玉がまとまって出土している。つまり死者は手玉・足玉をはじめとする宝飾品を身につけて、埋葬されたらしい。報告書によれば、手玉・足玉はいずれも濃紺色のガラス玉で作られているが、手玉に用いられている玉の平均直径が約一センチ程度だったのに比べ、足玉のそれは五ミリ程度とサイズは随分異なる。ガラス製品と聞くと何やら重そうな気がするが、手玉の合計が片手分で二十グラムあまり、足玉の合計が片足分で十グラムに満たないので、重量だけでいえば今日のブレスレット・アンクレットとさして変わりはない。

少し時代は下るが、和銅六年(七一三)に編纂が命じられた『播磨国風土記』には、朝廷がある一族を捕らえた際、玉を手に飾った女たちがいたという逸話が記される。役人がおかしいと感じて出自を尋ねたところ、彼女たちは高貴な身分だと判明して放免される。ここにおいて、手玉の存在が女たちの立場を示す基準となっていることから、手玉・足玉は当時、ごくひと握りの人々だけが身につけることが出来る品だったようだ。

——足玉も手玉もゆらに織る服を 君が御衣に縫ひもあへむかも(『万葉集』)

「ゆらに」とは玉が触れ合って鳴る音の表現である。足玉・手玉を鳴らしながら織る布を、あなたの衣に縫い上げてお着せできるでしょうか——というこの歌からは、ガラス玉が触れ合って鳴る音やそのきらめきまでが鮮明に感じ取れるではないか。

ところで前出の仁徳天皇から遡ること五代、三世紀後半から四世紀頃に実在したと推測される天皇・垂仁帝の皇后に、沙本毘売(さほびめ)なる女性がいた。『日本書紀』と並ぶ歴史書『古事記』によれば、ある時、沙本毘売の兄は叛逆(むほん)をもくろみ、妹に天皇を殺させようとする。しかし天皇を愛していた沙本毘売は暗殺を成し遂げることができず、すべてを天皇に告白した上で、兄のもとへと走る。ただ当時、沙本毘売の胎内には天皇の子が宿っていた。そこで沙本毘売はやがて生まれてきた子供を天皇の元に送り届けようとするが、皇后を死なせたくないと考えた天皇は、その機会に無理やり彼女を連れ去る計画を立てる。そんな天皇の意図をあらかじめ承知していた沙本毘売は、長い髪を剃って鬘(かずら)をかぶり、手玉の糸や衣は酒で腐らせて、子供を引き渡す場に臨む。天皇の意を受けた力自慢の兵士が赤子を受け取った後、沙本毘売を捕えようと手を延ばせば、髪は摑む端から抜け、手玉を掴めば糸が切れ、衣は握ろうとすれば破れてしまう。かくして沙本毘売は元の城に戻り、兄の死に殉じるが、彼女がここで手玉の糸にわざわざ切れる工夫をしていたとあるのは興味深い。

なにせ古代のガラスは今日のそれに比べて気泡が多く、出土品の手触りもざらざらしていることが多い。それらを連ね、ブレスレットとして用いるのだから、玉を貫く糸はかなり丈夫なものだったはずだ。だからこそ沙本毘売を捕えに来た兵士は、手玉を掴もうとしたのだろうし、そこに施した工夫が彼の油断を突く結果となったのだ。

今日、手玉の言葉は忘れ去られ、「ブレスレット」というフランス語に取って代わられた。だが古い書物を繙(ひもと)けば、そこにははるか遠い古しえ、あるいは手玉によって身を守り、あるいはその無念を手玉が晴らすに至った女性たちの姿が蘇る。宝飾品はその美しさとともに、それを愛した人々の生きざまをも物語るのである。