「和歌で読み解く日本のこころ」シリーズ一覧はこちら。

実朝の海

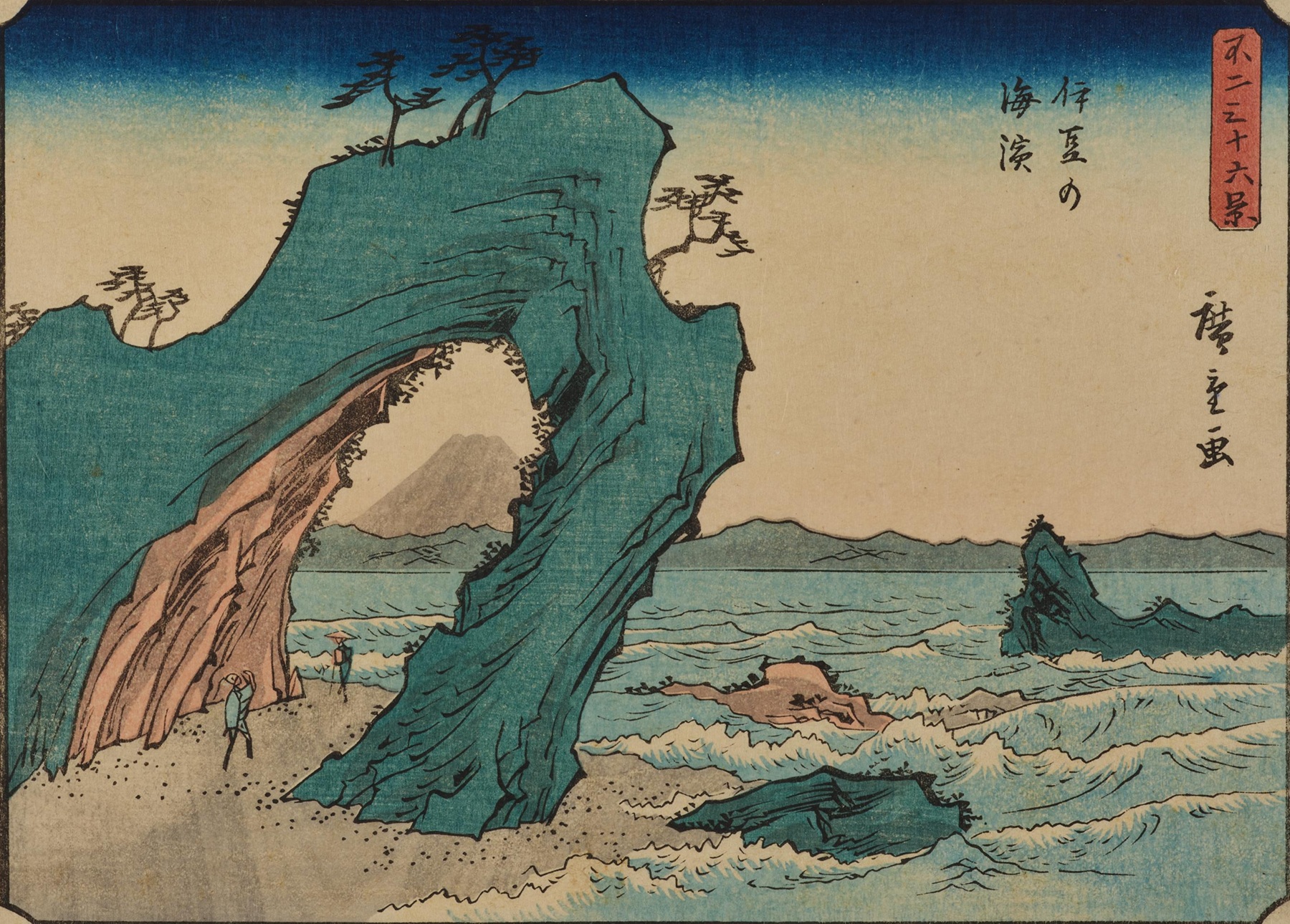

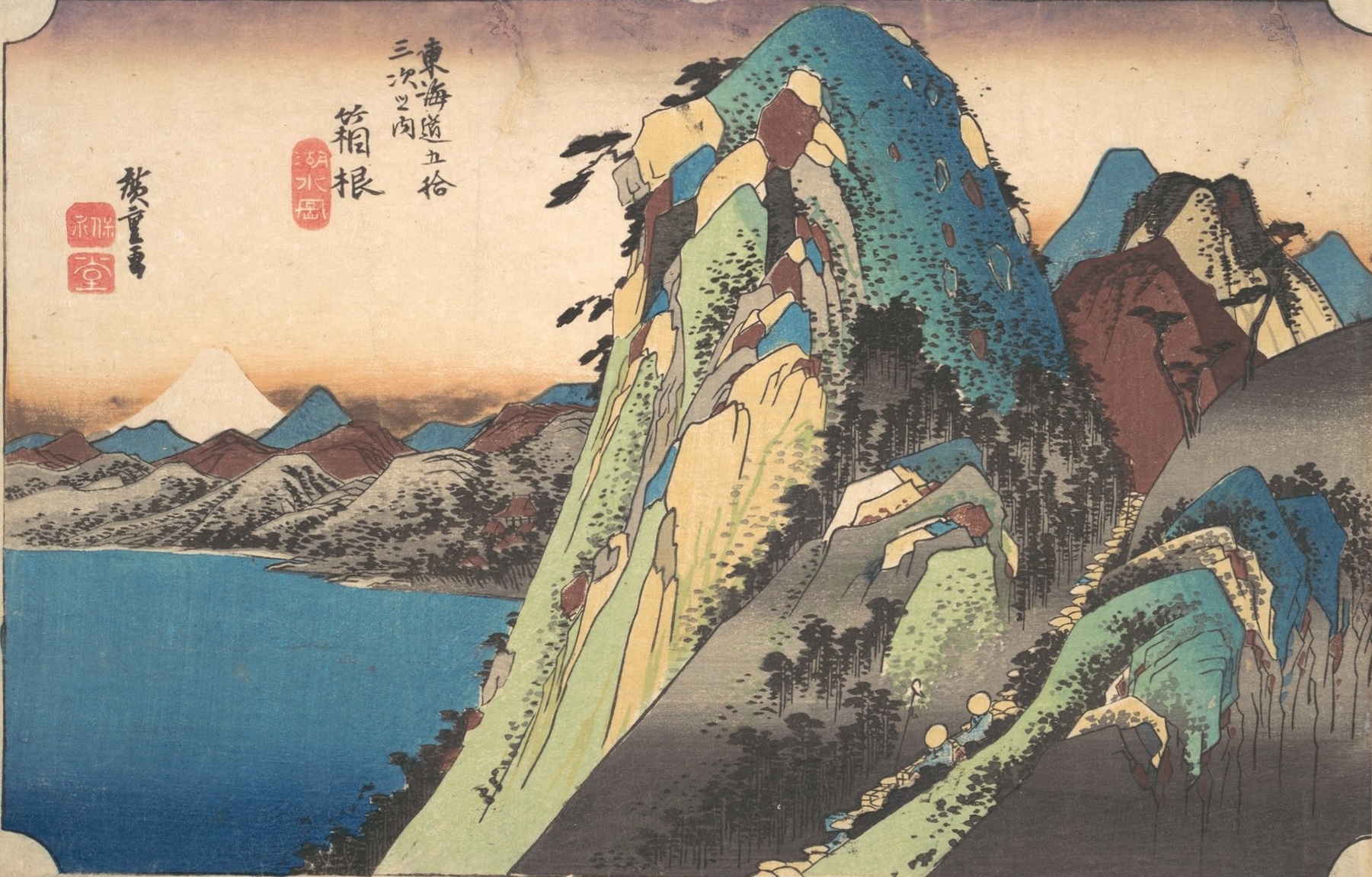

箱根路をわが越えくれば伊豆の海や沖の小島に波のよるみゆ 源 実朝

萩の花くれぐれまでもありつるが月いでて見るになきがはかなき 源 実朝

頼朝(よりとも)が鎌倉に征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)となってから三代、実朝は建仁(けんにん)三(1203)年わずか十二歳で征夷大将軍となった。

翌年、京より前(さき)の大納言坊門信清(だいなごんぼうもんのぶきよ)の息女を御台所(みだいどころ)として迎え、鎌倉はこの雛人形のような夫妻によって、ひととき花やぎのある気分につつまれたようだ。

ちょうどその頃、京では『新古今集』撰進のことがあり、源平争乱後の新しい和歌の魅力に実朝も心を動かされていたのであろう。

建暦(けんりゃく)元(1211)年七月に大洪水に侵されて民が苦しむさまを憂え、「時によりすぐれば民のなげきなり八大龍王(はちだいりゅうおう)あめやめたまへ」と詠んで一人本尊に向き祈ったという。

実朝はこの時二十歳、『古今集』や『新古今集』をすでに手に入れ、作品を定家(さだいえ)に送って指導を受けていた。

定家はこうした熱意にこたえ、実朝の求める『万葉集』を贈ったりしている。

箱根路をわが越えくれば伊豆の海や沖の小島に波のよるみゆ 源 実朝

(箱根越えの道を上ってくると、眼下に伊豆の海が開けて見える。何という広々とした美しさだ。見はるかす沖の小島には寄せる波の穂が光って見えるではないか)

実は鎌倉の将軍家には、二所詣(にしょもうで)という新年の行事があった。

頼朝が源氏の守護神として崇敬した伊豆山権現(いずさんごんげん)と箱根権現に参詣する小旅行であるが、実朝も建保(けんぽう)元(1213)年頃より二所詣を行なっている。

実朝は毎年正月、この伊豆の海に旅の足を止めて何を思っていたのであろう。

建保四(1216)年、実朝は、戦火で焼けた奈良の大仏の修復を終えた宋の仏師陳和卿(ちんなけい)の求めに応じて対面し、渡宋の志を叶かなえる大船(たいせん)の建造を依頼している。

翌年四月、大船は由比ヶ浜(ゆいがはま)より海に浮かべるはずであったが、船は動かず進水を果せぬまま空しく砂浜に朽ちはてることになった。

萩の花くれぐれまでもありつるが月いでて見るになきがはかなき 源 実朝

(庭に残っていた萩の花は日の暮れぎわまでほの白く見えていたが、月が出たのでもう一度見てみると、もうすっかり散りはてていた。何というはかなさであろう)

実朝はまだ二十歳を少し越えた青年だというのに、花の命のはかなさが心に沁(し)みうるというのは、多感な青春の感傷性によるとも言いきれない。

むしろその成人の間に知った翳(かげ)り深い人間の生死の数々が、存在をはかないものと自覚させていたのではないかと思う。

実朝が少年にして征夷大将軍を兄頼家(よりいえ)から継いだ背景には、北條氏による野望があったことは明らかだし、頼家は伊豆に幽閉、その後殺害され、頼朝に忠誠を誓った御家人たちが、頼朝の死後つぎつぎに潰(つぶ)されてゆくのを、実朝は孤立の中で見つづけつつ生きているほかない将軍であった。

実朝がこうした場から脱出する道を一つでも見つけたとすれば、それはあの箱根路から眺めた伊豆海のかがやきであり、日本から船で宋の国に逃亡することの外にはなかったのである。

馬場あき子 歌人。1928年東京生まれ。学生時代に歌誌『まひる野』同人となり、1978年、歌誌『かりん』を立ち上げる。歌集のほかに、造詣の深い中世文学や能の研究や評論に多くの著作がある。読売文学賞、毎日芸術賞、斎藤茂吉短歌文学賞、朝日賞、日本芸術院賞、紫綬褒章など受賞歴多数。『和樂』にて「和歌で読み解く日本のこころ」連載中。映画『幾春かけて老いゆかん 歌人 馬場あき子の日々』(公式サイト:ikuharu-movie.com)。

※本記事は雑誌『和樂(2024年12月・2025年1月号)』の転載です。