体型を選ばない着物の素晴らしさ

住み慣れた京都を離れ、新たな土地東京での生活にも慣れしばらくした頃、ご縁に恵まれ結婚をしました。そして40歳も過ぎた私のもとに妊娠という嬉しいお知らせが届きます。

東京で日常着として着物を着始めてからというもの、その習慣などから先人たちの叡智に触れる機会が増えたくさんの新たな気づきを頂いていたのですが、妊娠を経験したことで、あらためて着物の素晴らしさに出逢うことになります。

直線裁断の布を立体の身体に隙間なく、巻き付けるように着る着物は、着るたびに自らの身体と向き合うことになります。

お腹に丸みが出てきた頃、直線のはずの帯下のおくみ線(着物を羽織ったときに自分の正面に見える布の境界線)が曲線に変わり、身体が出産の準備をしているのだと、すぐにわかりました。

腰周りも体型が変化しはじめ、裾の前合わせの幅がいつも通りにはいかなくなってきました。お洋服であれば、体型の変化に合わせてマタニティーウェアの購入を考えるものですが、着物は裾合わせの上前と下前の重なりを調整するだけで、妊娠中も体型に合わせて着ることができます。ボタンやチャックのない前あわせの身頃を、紐で調整するだけで着られる着物の許容範囲が広いことを物語っています。

着物が女性の体型の変化にも対応できるのは、この形であるからこそであり、一反を8つのパーツに無駄なく直線裁断して作るものづくりの工程から、使い手が着る段階に至るまで着物文化がいかにサスティナブルであるかがわかります。

またお腹や腰回りが大きくなってくると、今まで余るほど長さのあった帯が短くなり始めました。ポイント柄の名古屋帯なんて、柄位置がみるみる変わるので変化が顕著です。

これも、穴の位置が決まっているベルトだと、買い替えが必要かもしれません。

そんな時も帯を身体に巻き付け、パタパタと折りたたむように形を作り。帯締めで結ぶ帯は、いつでも体に合わせてくれます。帯の形を作って短くても、帯の下線に隠し紐で結んでしまえば、手先の折り返しで見えなくなり、綺麗なお太鼓の形を作ることができます。

この技術は、京都で3年間弟子入りした当時80代の大ベテランの先生より継承したものです。若い頃に購入された帯が、お年を重ねて体型が変化しても変わらず美しい形で結べるようにと考案されたそうです。創意工夫や技術で着る人を選ばない着物の素晴らしさをあらためて実感しました。

妊娠中は「絞りの兵児帯」が最適

かなりお腹も大きくなり始めた頃、上京して以来通い詰めていたアンティーク着物店のご主人から「昔は、男性が巻くような兵児帯(へこおび)を抱っこ紐代わりに使っていたが、伸縮性のある絞りは赤ちゃんを包むのにもちょうどよかった」というお話をお伺いしました。

その時ちょうど名古屋帯や袋帯に圧迫感を感じ始めていて、正絹の柔らかい半幅帯だけを締めずにお腹を包むように巻いていました。でもこの知恵に触れて、「もしかして妊娠中は絞りの兵児帯が最適かもしれない」と思い、早速兵児帯に変えてみました。

お腹を支えるように締め過ぎないように丁寧に巻いてみると、全く苦しくなく、お腹も安定し、さらに暖かくて冷えないなど、良いことづくめでした。以来、妊娠中は伸縮性のある絞りの着物に、兵児帯が定番スタイルとなりました。後から思うと、これは岩田帯(妊娠五か月目に、腹部の保温・保護と胎児の位置を正常に保つ目的で腹に巻く白布のこと。戌(いぬ)の日に着けることが多い)の役割を担ってくれていたのではと思っています。

地域にもよりますが、日本には、多産でお産が軽い犬にあやかって、妊娠5ヶ月の戌の日に安産祈願をする『帯祝い』という風習があります。

起源は諸説あるようですが「古事記」に記述があるとも言われており、穢(けが)れや災いから身を守る斎肌帯(いはだおび)が語源とされるそうです。

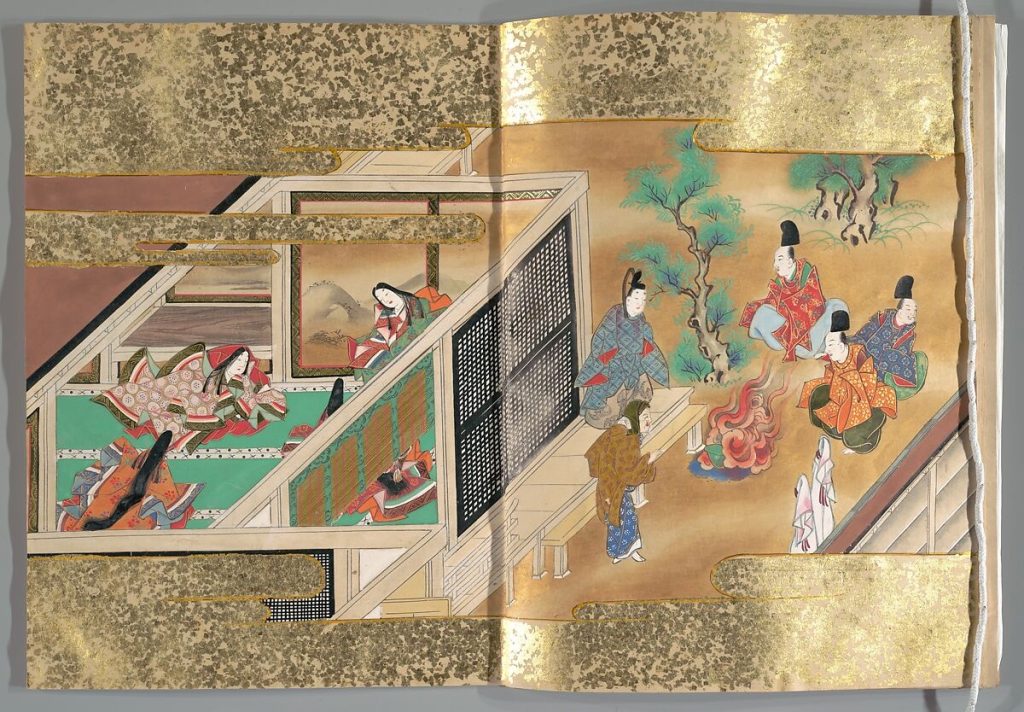

斎肌帯は、平安時代には正絹の絞り染めを使い、今よりも長い1丈2尺(約3.6メートル)という長さだったようですが、このような腹帯をつけるのは上流階級のみだったそう。庶民の間で腹帯の習慣が広まったのは江戸時代からで、現代の腹帯に使われる布は、さらしが主流となっています。

着物を着ることで、古くからいまもなお続く日本の習慣や風習に多く触れることができます。人生の節目ごとにある風習にも、日本の美意識と類い稀な伝統を感じます。私はその根底に、森羅万象を敬い、調和して生きるという考え方があるように思うのです。これから未来を担う子供たちにも、着物やそれにまつわる習慣を通して、先人たちが教えてくれた素晴らしい「心」を手渡していけたらと思っています。