「こんなにたくさん外国人が来るなら、日本全国の観光地を紹介する写真集出したら売れるんじゃね?」

1900(明治33)年、そう考えた一人の人物によって出版された本があります。

瀬川光行編纂『日本之名勝』(史伝編纂所刊)。

序文には、

「そういえば、これまで日本の観光名所の写真を集めたものってなかったし、海外の人にきれいな日本の様子を見てもらいたいなと思って、いい感じの写真約700枚を集めて、英語も添えて刊行してみたよ☆」

(吾国未だ是等名勝古蹟の真影を蒐めたるものなく(中略)今は国美を宇内に伝播し、国光を海外に発揮するに足れりと信ずる写真図七百余葉を収集し之を鉛板に鏤(ちりば)め(中略)世に公にするに至れり)

というなんとも素晴らしい企画意図を述べてくれています。

今回は国立国会図書館デジタルコレクションに所蔵されているこの『日本之名勝』から日本各地の古写真をご紹介します。

(膨大すぎるので、なるべく人が写っているものを選んでみました)

京都

現在でも「京都といえば」で日本国民のほとんどが思い浮かべるであろう風景は、明治時代から大人気でした。「舟を大堰の清流に浮かべて、両岸の風光を独占すれば、蓋(けだ)し一段の豪興なるべし」だそうです。嵐山に行ってやることは今も昔もそれほど変わりませんね。ちなみに、この場所は「桂川」なのですが、この本には「加茂川」と書かれています。

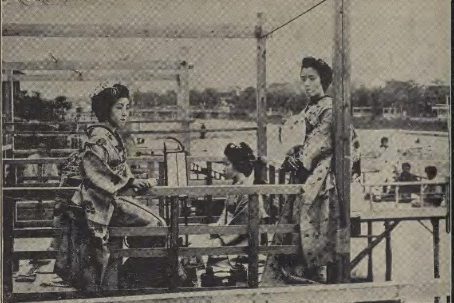

いまではカップルがなぜか等間隔に並ぶことで有名な鴨川のほとりには、夏には納涼床がでます。この時代も、おしゃれをして出かけるのは京都女子の鉄板コースだったみたい。

みなさん傘と着物がおそろいでお綺麗です。このタイトルは僕がつけたのではなくてこのように書いてあるので、勘弁してください。この時代、まだ女性には国政選挙への参政権すらありませんでした。それにしても、「卑女」て。「五人女」て。

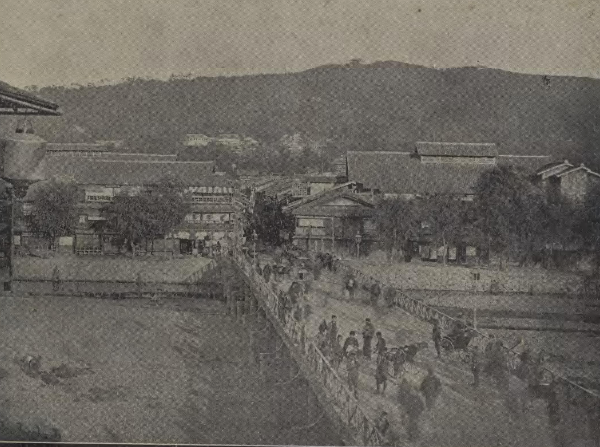

写真に添えられた説明文には「京都に在りて鉄橋と云へば四條大橋の外にはあらず」とあるので、明治30年当時四條大橋以外の橋はすべて木造だったよう。この後、この橋は1911(明治41)年まで使用され、1913(大正2)年にコンクリートアーチ式の橋が竣工しました。現在の四条大橋はさらにその後1942(昭和17)年に架け替えられたものです。

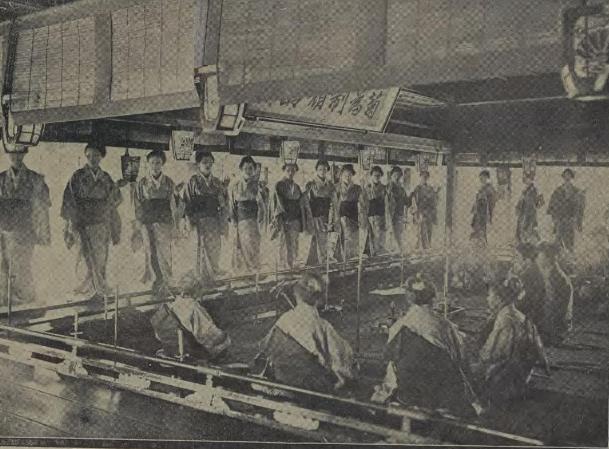

学生時代京都に住んでいた自分にとっては耳馴染みのある都踊り。春の風物詩的なイベントで、その原型はこの後ご紹介する伊勢古市の「伊勢音頭」の総踊りにあるとも言われます。

奈良

「同地の鹿は古へより春日の神鹿と唱へて、之を捕獲殺傷することを禁じたるより、年々歳々繁殖して、今は其数夥しきこと、言語に絶するばかりなり」。なんだか「ありがた迷惑」みたいな説明文の口調が笑えます。

春日大社の写真はあるのに、一体であった興福寺の写真があまりないところに、この時代の廃仏毀釈的考え方がにじみます。現在の奈良公園はほぼすべて興福寺の境内地だったのでした。

大阪

今は吉本興業の「なんばグランド花月」がある周辺の様子。ここまでで最も現代とのギャップがあるように感じます。いまのようなにぎやかさは、明治30年代にはまだありませんでした。

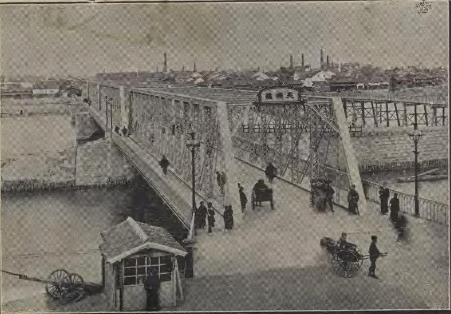

大阪城の北西、淀川に明治21年に建設された鉄橋で、説明文は「天神浪華の両橋と共に、之を大阪の三大橋と称せり」としています。現在は京阪シティーモールがある場所から撮影されたと思しき一枚。

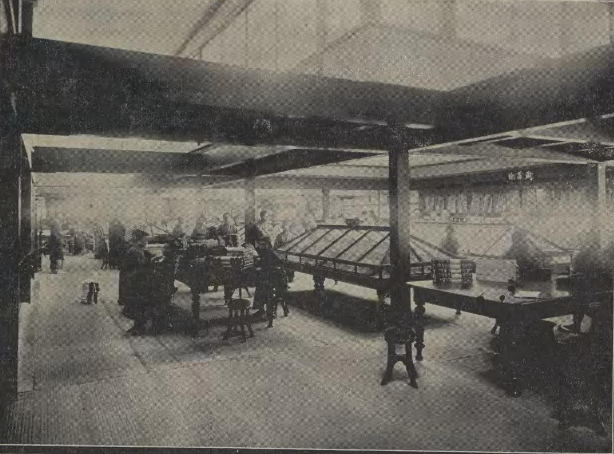

「日本之名勝」というタイトルの写真集に、お店の売り場が載っているということは、それほど有名で当地ご自慢の場所だったのでしょう。これは現在の三越百貨店で、同社HPによると1900(明治33)年に東京・日本橋本店で従来の座売りを全廃し、全館を陳列場としたそうです。

東京

「田舎より東京に遊ぶもの、初めて新橋停車場に下車したる時ほど、其熱閙(ねっとう)繁劇、事の意外なるに驚かざるはなかるべし」と、ご親切に田舎者の目線で説明してくれています。ガス燈がすでに見えます。

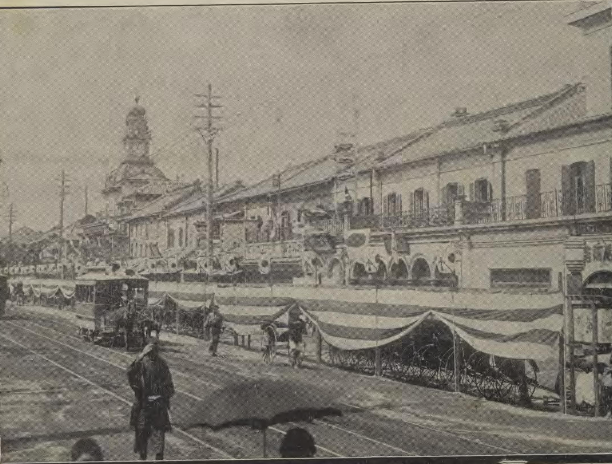

「昔しは幕府鋳銭場のありし所なるより、今尚ほ銀座の名称を存するなりと伝ふ」と由来を解説してくれています。明治政府は洋風の建築を奨励し、銀座に煉瓦・石造りの建物を多く建築したため、この地は「市俗呼んで煉瓦町となす」のだそうです。

「北には遠く芳原の遊郭を控へ、且つ神田浅草両区来往の要衝に当るを以て、人馬の交通絡繹(らくえき=人通りが絶えないさま)として織るが如く・・・」とあります。公園を背に、東を向いて撮影した写真でしょうか。右奥には関東大震災で倒壊してしまった淺草の凌雲閣が見えます。

現在、上にかかった首都高速の撤去作業が続けられている日本橋。説明には「欄干に擬宝珠(ぎぼし)を施し、銘に万治元年戊戌九月造立とありしが今は和洋折衷の木橋に架換へ、大に其観を改めたり」とあります。現在も利用されている石造りの「日本橋」は、1911(明治44)年に再度架替えられたもの。この地の商店には「三井呉服店、白木屋呉服店、大倉書店、青木嵩山堂(すうざんどう)等あり」とあります。この大倉書店は、夏目漱石の『吾輩ハ猫デアル』を最初に刊行した出版社でもありました。

赤坂迎賓館の東側、上智大学などがある紀尾井町に今もある清水谷公園。当時ここには「老松蔚然(うつぜん=生い茂っていること)として林をなし」ていたのだそう。ちなみに紀尾井町とは、かつてここに紀伊・尾張・井伊の三侯の邸宅があったことからこう呼ばれるようになったのだそうです(この本の説明から)。

現在の千代田区神田小川町の周辺。御茶ノ水を中心に西の水道橋と東の万世橋をつなぐ通りは「小川町通り」と言ったのだそうで、寄席や縁日が頻繁にあり、非常に賑わっていると説明があります。

三重(伊勢)

「伊勢古市の踊りと云へば古来天下に有名なるものゝ一つとして数へられ伊勢音頭の声は広く全国に響きわたれるものゝごとし」と書き添えてあります。上方の落語を聞いていると今でもさまざまな噺の中で登場しますよね。先程の都をどりの原型とも言われているそうです。

当然といえば当然なのですが、やはり伊勢神宮は現在と全くといっていいほど変わっていませんでした。これって本当にすごいことですよね。

静岡

いまでは新幹線がぶっちぎって通っていく富士川も、明治30年にはこんな橋がかかるだけでした。洪水というか、若干水かさが増えただけでもすぐに流れていってしまいそうです。

「熱海の海岸は、砂白く水清くして、南風波を起すも高からず、海水碧を湛ふるも深からず、海水浴場として屈強の滴場たり」。なにか非常に優れたことを「最強」などと呼ぶ文化は最近のことだと思っていたんですが、この時代から海水浴場を「屈強」と表現していることに若干驚きました(写真と関係ないですが)

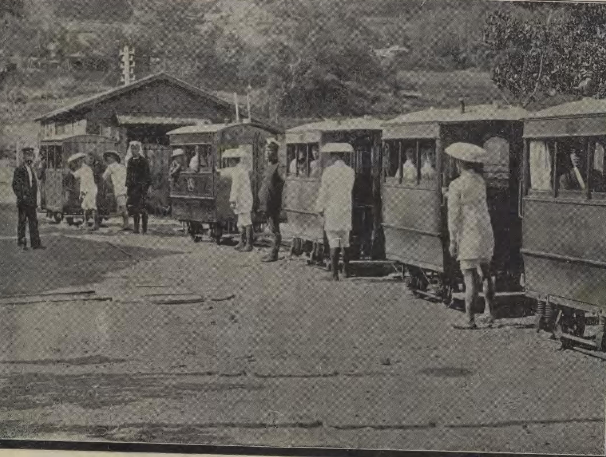

いや、ちょっと待って、伊豆の坂道を人が押していくの? 無理じゃね? と思ってしまいますが、当時は小田原と熱海を結ぶれっきとした定期便だったそうで「車両は上等、中等、下等に区別し、下等は六人の定員とす。乗り込めば、左右前後に一人ずつの若者、轅(ながえ)に肩をかけて、曳声出して推し進む」と説明にあります。乗ってる人はどういう心境なのでしょうか。「七里許(約28km)の行程を四時間足らずにて到着すべし」。ブラック企業か!!

愛知

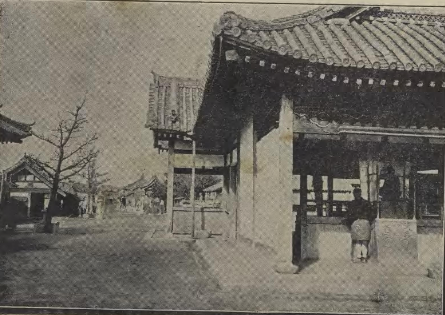

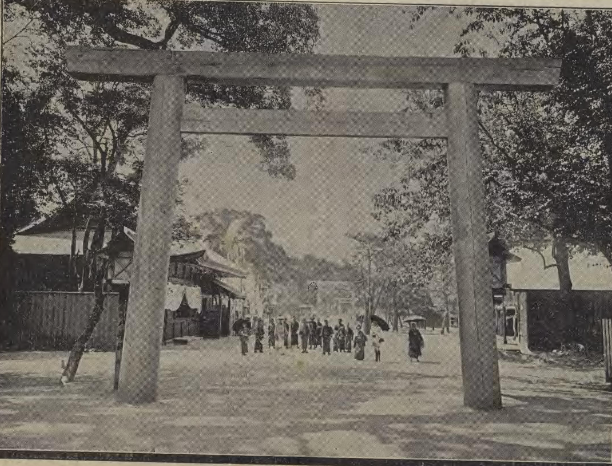

名古屋を代表する熱田神宮は「日本武尊を中央とし、左右に天照大神、素戔嗚命(すさのおのみこと)、宮簀媛命(みやすのひめのみこと)、及び建稲種命(たけいなだねのみこと)を祀り・・・」と詳しく解説してくれています。ちなみに、すぐ近くにあるひつまぶしの名店「あつた蓬莱軒」は明治6年の創業だそうなので、この写真のカメラマンも食べたかも。

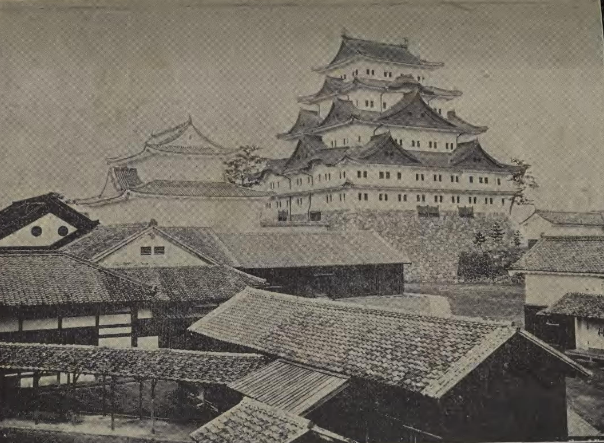

第2次世界大戦で消失してしまった名古屋城。貴重な消失前の写真もしっかりありました。かっこいいな!

おまけ

「貴となく賤となく貧となく富となく(中略)人の妻となり又進みては母となるべき女子教育の忽(ゆるが)せにすべからざる」という目的のもと、この当時設立されたのがこの婦人教育会だそう。中央は社会福祉事業に力を注がれた閑院宮妃智恵子殿下(父は三条実美)、その左は岩倉具視の長男、具義の夫人・鍋島榮子(ながこ)。殿下の右は「明治の紫式部」ともあだ名された下田歌子。丸囲みの女性は、最後の長州藩主、公爵毛利元徳の正室・毛利安子。後列右端は、共立女子大学創立者の一人・鳩山春子。いずれも日本の女子教育に尽力した錚々たるメンツです。

実はまだまだある

この写真集、日本全国を網羅しているので、とてもじゃありませんがここではご紹介しきれませんでした。

東北編、関西編、九州編などいずれぜひご紹介したいと思います。

とはいえ、どなたでもフリーでご覧になれますので(こちらからどうぞ)、「今とぜんぜん違うじゃん!」とか「変わらないねー」などとお楽しみいただければと思います。

「誰でもミュージアム」とは?

パブリックドメインの作品を使って、バーチャル上に自分だけの美術館をつくる「誰でもミュージアム」。和樂webでは、スタッフ一人ひとりが独自の視点で日本美術や工芸の魅力を探り、それぞれの美術館をキュレーションしています。「誰でもミュージアム」はwebメディアだけでなく、各SNSアカウントや音声コンテンツなど、さまざまな媒体のそれぞれのプラットフォームに合わせた手法で配信。アートの新しい楽しみ方を探ります。

◆「誰でもミュージアム」プロジェクト、始動! パブリックドメインの作品で自分だけの美術館をつくろう

)

◆スタッフおすすめ書籍