「北斎ブルー」という言葉、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。葛飾北斎が描いた風景画には、透明感のある青の色彩が多く使われています。その正体は、「ベロ藍」と呼ばれる人工顔料。一人の天才絵師の地位を不動のものにした「ベロ藍」。そのルーツと北斎作品の魅力に迫ります。

色鮮やかな風景画の秘密、舶来の顔料!

文政末期から天保年間(1818~1844年)に西洋からもたらされた人工顔料プルシャン・ブルーは、ベルリンで発見されたことから「ベロ藍」と呼ばれました。

浮世絵に初めて用いられたのは天保元(1830)年のことで、天保2(1831)に刊行が始まった「富嶽三十六景」はベロ藍を使用した錦絵の代表作。葛飾北斎はそれ以後の風景画の連作にもベロ藍を多用しています。

それまで浮世絵に用いられていた青は、ツユクサや本藍からつくった絵の具で、ツユクサは退色しやすく、本藍は古い藍染めの布から抽出するために扱い難いという弱点がありました。それに対してベロ藍は取り扱いやすく発色が美しいだけでなく、濃淡のぼかし摺りもきれいに表現できることから、絵師たちの間で大評判に。

このベロ藍の導入に伴って、浮世絵の色彩は一変したのです。傑作「富嶽三十六景」をはじめとした葛飾北斎の風景画シリーズは、ユニークな構図のみならず、創意工夫をさらに印象的に仕上げてくれたベロ藍の効果があったことも、ヒットの要因でした。

葛飾北斎 「諸国名橋奇覧 飛越の堺つりはし」 横大判錦絵 天保4~5(1833~1834)年ごろ 山口県立萩美術館・浦上記念館

葛飾北斎 「諸国名橋奇覧 飛越の堺つりはし」 横大判錦絵 天保4~5(1833~1834)年ごろ 山口県立萩美術館・浦上記念館

「富嶽三十六景」の成功後に刊行した日本各地の橋をテーマにした11枚の揃物の「諸国名橋奇覧」 でも、北斎はベロ藍を効果的に使用しています。透明感のある青の色彩で、風景画家としての地位を確立しました。

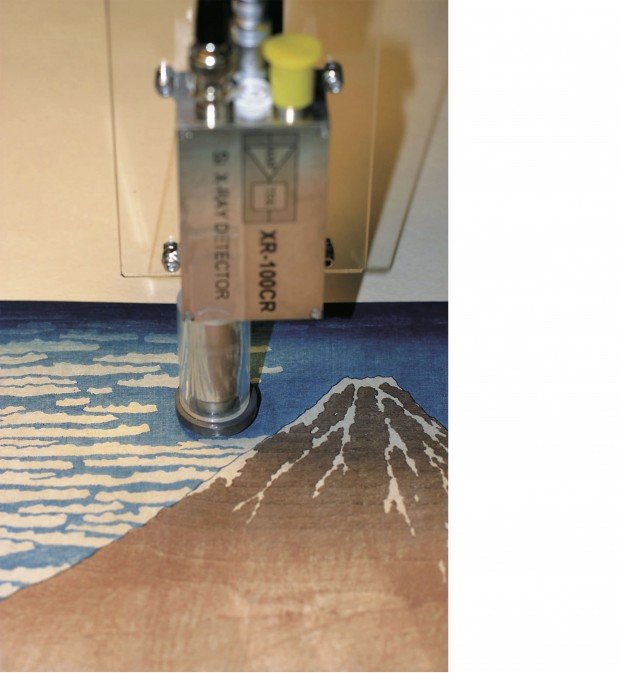

科学が証明!北斎がベロ藍を使用した時期

浮世絵の青に人工顔料のベロ藍が使われるようになった時期は、長らく科学的な根拠に基づく確証が得られていませんでした。それを解明したのが、蛍光X線分析による吉備国際大学名誉教授・下山進氏と礫川浮世絵美術館館長の故・松井英男氏の共同研究でした。

写真提供/吉備国際大学 名誉教授 下山進

写真提供/吉備国際大学 名誉教授 下山進

まず、その過程では、「歌舞伎番付」などで制作年代が考証できる役者絵に摺られていた青の部分から、プルシャン・ブルーの主成分元素である鉄元素が検出されるか否か、分析が重ねられました。その結果、天保元年(1830)の後半以後に制作された役者絵の青から鉄元素が検出され、ベロ藍が浮世絵版画に登場した時期が特定されたのです。

そして、ベロ藍の美しさで有名な「富嶽三十六景」シリーズの青を同じように分析したところ、天保元年後半に登場したベロ藍を最も早く取り入れ、浮世絵版画の世界に風景画というジャンルを確立したのが葛飾北斎であったこともわかったのです。

あわせて読みたい

・葛飾北斎が描き続けた富士山

・北斎名作「神奈川沖浪裏」同じ絵を比べると、こんなに面白い!

・パフォーマーとしても天才だった葛飾北斎。即興アートもお手のもの!