良寛和尚というと村の子供たちとかくれんぼをしたり手鞠をついて遊ぶ、素朴で優しい姿を連想します。ですが実際は、曹洞宗の托鉢僧で、師の大忍国仙や高祖道元の教えを守り、生涯寺を構えず、妻子をもたず、物質的にも無一物に徹して、清貧の思想を貫いた人でした。今回は、そんな良寛さんがどんな人生を歩んでいたのか、その生い立ちをみていきます。

純粋無垢な幼少期の良寛さん

良寛さんは宝暦8(1758)年に越後国(新潟県)出雲崎の名主橘屋、山本家の長男として生まれました。幼少期は手習いをすることも書物を読むことも激しく拒み、人の注意も気にすることなく、また、朝寝坊して、気ままに過ごす子供だったようです。ところがある日、父親のところにやってきて読書がしたいと言い出してきかないため、しぶしぶ『論語』や『孟子』が入った十三経の巻を与えたところ、淀みなく早口に読み出したのでした。父親が理由を尋ねると「昨夜自分の枕元に白髪白髭の老翁がやってきて、心を込めて諭された」と答えたそうです。また、朝寝坊して父親に叱られて上目づかいで父親を睨んだとき、「父母を上目で睨むような者は鰈(かれい)になってしまうぞ!」と父親が叱り上げると行方不明に…。夕方の海礁にたたずむ少年を家人が見つけると、「まだ自分は鰈になっていないか?」と尋ね、いつ鰈になってもすぐに海に飛び込めるよう態勢を整えていたといいます…。純粋で人の話を信じる気持ちの強い子で、人づきあいは苦手。静かに読書することが何よりも好きな少年だったそうです。

嘘は苦手…家督を継がずにお寺に出家

橘屋の長男として生まれた宿命に従って、いったんは家督を継いで、18歳で名主見習いの職につきます。が、学問で人間の理想を学んだ良寛にとって、現実は厳しいものでした。代官と漁師の間に争いごとが起きたときに調停する立場でしたが、噓や二枚舌を使って争いごとをまとめるやり方はできず、双方の悪口をそのまま伝え、町は一層混乱に陥ったといいます。結局、名主見習いはわずか1か月でおしまい。家督を継がずに18歳で出家し、隣町の尼瀬にある禅寺「光照寺」に入ったのでした。

無一物で自由に生きた74年の生涯

良寛さんが20歳のとき、越後を訪れた国仙和尚に自ら弟子入りを志願し、絶対無二の尊敬すべき「本師」に従って、備中(岡山県)玉島にあった曹洞宗の禅寺「円通寺」に入ります。そこで10年余り修行をしたのちに、34歳で吉野・高野山・伊勢など諸国行脚の旅へ。39歳で越後に帰郷。国上山の中腹にある五合庵や乙子神社の草庵に住みました。74歳で逝去するまで、生涯寺をもたず、粗末な草庵に住み、名利にとらわれない生活を送ります。清貧の中で生けるものへの愛を失わず、子供と戯れ、友と語り、和歌や漢詩を詠み、書に優れた托鉢僧でした。

良寛さんの書は温かくて優しい

純真で高貴な精神が生き生きと表れていて、見る人の心をなごませてくれる良寛さんの書。夏目漱石は大正3(1914)年に東京朝日新聞に連載していた論評の中で、「心の純なところ、気の精なるあたり、そこに摺れ枯らしにならない素人の尊さが潜んでいる」と、良寛さんの書を高く評価しました。北大路魯山人は、「良寛様の書は質からいっても、実に稀にみるすばらしい良質の美書であって、珍しくも、正しい噓のない姿である」。そして「書には必ず人格が反映しているもの」と…。その温かな品格をもつ親しみやすい書は、微笑みを湛えて人々と接し、清貧の生活でも強い精神をもって民衆とともに歩んでいた良寛さん自身の生き方を反映しているのです。

多くを学んだからこそ描ける自由な書

良寛さんは、楷書では陶弘景、黄山谷、草書では懐素、王羲之、孫過庭、尊円親王など多くの書を学び、仮名では小野道風の「秋萩帖」を学んで、古典の書法を体得しています。つまり、一気呵成に自由に揮毫しようとも、決して上滑りにはなりません。また、一度書法を体得しても、そこにはとらわれず、自由に自分の感性で新たな世界をつくり出しています。最晩年の書に至っては、まさに絶妙の美。内に無限の含蓄と余韻を秘めた気品高い精神的な世界を醸し出しています。

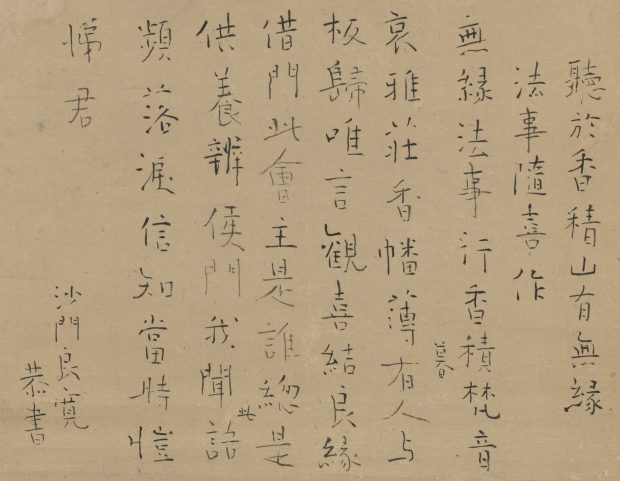

「漢詩 聴於香積山有無縁法事随喜作」縦27.7×横35.7㎝

「漢詩 聴於香積山有無縁法事随喜作」縦27.7×横35.7㎝