ゲーム「刀剣乱舞(とうけんらんぶ)」の影響などもあり、今、刀剣に対する関心が高まっています。とはいえ「刀はどれも同じに見える」という人も少なくないはず。刀には鑑賞のポイントがありますが、今回は刀と戦国武将にまつわるドラマを紹介します。背景を知るとぐっと興味がわくはずです。

博物館や美術館に行くと、刀剣のコーナーに人だかりが・・・。最近、よく見かける光景です。興味を抱く入口がゲームなどであったとしても、刀や歴史に関心が広がるのは素晴らしいことです。今回は刀と戦国武将にまつわるお話ですが、刀は戦乱の時代、消耗品であると同時に、神聖なものでもありました。三種の神器の一つが、「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」であるのも、日本人の心性をあらわしているのでしょう。また刀の善し悪しが、戦場では武功はもちろん、生死を分けることにもつながります。だからこそ武将たちはこぞって名刀を求め、さまざまなドラマが生まれたのです。

本題に入る前に、刀を打った刀工について少し触れておきましょう。古来、名刀工を輩出した地域は、時代や作風によって大きく5つに分類できます。最も古く、日本刀の祖とされる天国(あまくに)で知られる大和伝(奈良県)、三条宗近(さんじょうむねちか)を祖とする山城伝(京都府)、砂鉄や木炭など豊富な材料に恵まれた備前伝(岡山県)、鎌倉幕府が刀工を集めた相州伝(神奈川県)、南北朝から戦国にかけて武将たちが割拠した美濃伝(岐阜県)で、これらを「五箇伝(ごかでん)」と称します。もちろん他の地域にも刀工はいましたが、少なからず「五箇伝」の影響を受けていました。

九州の「鬼道雪」、雷神を斬る

「進め! 輿(こし)を敵の真ん中へかき入れよ! 命が惜しくば、その後に逃げよ!」

輿に乗った武人からすさまじい下知が飛びます。この男こそ「鬼道雪(おにどうせつ)」と敵味方から畏怖される、豊後(現、大分県)大友家の将・立花道雪(鑑連〈あきつら〉)でした。

一時期、九州最大の勢力を誇った大友宗麟(おおともそうりん)。その版図(はんと)拡大を支えたのが道雪です。若い頃から知勇兼備の将として知られ、生涯37度の合戦に臨み、一度も敗れなかったといわれますが、不慮の出来事で歩行困難の身となりました。

道雪、35歳頃のこと。夏の猛暑に大樹の陰に御座所をしつらえて休んでいると、突然、稲妻が走り、轟音とともに大樹に雷が落ちました。閃光の中に異形(いぎょう)の姿を見た道雪は、愛用の太刀「千鳥(ちどり)」を抜く手も見せず斬り下ろします。雷神とも雷獣だったともいいますが、確かな手ごたえがありました。道雪は以後、愛刀の名を「千鳥」から「雷切(らいきり)」に改めますが、感電の後遺症で下半身不随の身となったのです。

しかし、輿に乗って戦場に赴くようになっても、道雪の闘志はいささかも衰えません。常に最前線に出て、ここぞという時、かつぐ者に「輿ごとわしを敵の中に置いて行け」と命じるのです。味方は「道雪殿を討たせてなるか」と奮起し、敵を破ること度々でした。

道雪の戦(いくさ)ぶりは遥か東国へも伝わり、甲斐(現、山梨県)の武田信玄(たけだしんげん)が「道雪に会ってみたい」と語ったといいます。道雪は天正13年(1585)に筑後(現、福岡県南部)で陣没、一説に相州物といわれる「雷切」は、婿養子の立花宗茂(むねしげ)に受け継がれました。なお、現在は太刀を磨(す)りあげ、短い脇差に直されていますが、刀身に変色した部分があり、実際に雷に当たった可能性があると指摘されています。

刀剣データ1「雷切(雷切丸)」

「雷切(雷切丸)」(無銘)脇差 刃長1尺9寸3分(約58.5cm) 立花家史料館蔵

川中島合戦は名刀同士の勝負でもあった

歌川国芳「川中島合戦」(部分)

道雪に会いたがった信玄ですが、図らずも、同じく雷を斬ったとされる刀を持つ男と対決することになります。越後(現、新潟県)の上杉謙信(うえすぎけんしん)です。

謙信の愛刀は備前長船兼光(おさふねかねみつ)で、家臣の竹俣三河守朝綱(たけまたみかわのかみともつな)から譲られたため、「竹俣兼光」と称されました。

もともと越後の農民が所持していたといい、『常山紀談(じょうざんきだん)』にこんな伝承が載っています。ある日、農民が山中を歩いているとしきりに雷鳴が響きました。突如、落雷かと思えるような轟音が頭上で起こり、怖がった農民が兼光を抜いて頭にかざし、目を閉じていると鳴り止みました。気づくと刀の切っ先から刀身にかけて赤く染まり、着物にも血飛沫(ちしぶき)が飛んでいます。農民は「落ちてきた雷神を刀が斬ったのだ」と信じたといいます。

また、かついでいた麻袋に穴が開いているのに気づかず、小豆が一粒ずつこぼれ落ちていたところ、それらは真っ二つになっていました。見ると鞘(さや)の割れ目から刃がのぞいていて、当たった小豆が切れていたのです(これは小豆長光のエピソードであるとも)。

謙信はこの兼光を佩(は)いて弘治2年(1556)の川中島合戦に臨み、一両筒(火縄銃)を構えた武田の武者を一刀のもとに斬りました。すると斬撃は鎧(よろい)を断ち切っただけでなく、鉄砲の銃身を斜めに切り落とし、武田勢を驚愕させます。もっとも弘治2年に川中島で大きな衝突は起きていませんので、まさに伝説というべきでしょう。

鉄砲を斬ったともいう竹俣兼光とは別に、謙信は「小豆長光」という備前長船長光や、「小豆粥行光(あずきがゆゆきみつ)」という相州藤三郎行光を所持していたとも伝わります(小豆粥も長光だったとする異説もあり)。いずれも川中島合戦で謙信が信玄に斬りつけた際の佩刀(はいとう)とされており、正確なところはわかりません。ただ、謙信は備前刀を好んでいたようです。

信玄と謙信の一騎討ちがあったとされる永禄4年(1561)の第4次川中島合戦は、最近では異説もありますが、八幡原(はちまんばら)で両軍が激突したことは事実です。信玄本陣を目指す上杉軍は、盾となって防ぐ前衛の信玄の弟・武田典厩信繁(てんきゅうのぶしげ)を討ち取りました。一説に柿崎景家(かきざきかげいえ)が討ったとも伝わります。

典厩信繁は、後年「典厩割り」と称された備前三郎国宗で斬られたともいいます。また、謙信の太刀を信玄は軍配団扇(ぐんばいうちわ)で受けたのが有名ですが、異説では信玄もまた国宗の太刀で受けたといい、その刀は武田家滅亡後、織田信長、豊臣秀吉、徳川将軍家を転々とし、江戸時代に武田旧臣の旗本・室賀(むろが)家に伝わりました。

いずれにせよ、武田本陣に突入した謙信は、竹俣兼光か小豆長光、あるいは小豆粥行光で信玄に激しく斬りつけ、信玄も備前三郎国宗でこれを受けたとするならば、まさに名刀同士の勝負であったことになるでしょう。

刀剣データ2「竹俣兼光」ほか

「竹俣兼光」(備前長船兼光) 現存せず(豊臣秀吉に献上後、大坂の陣で行方不明に)

「小豆長光」(備前長船長光) 不明(現在、上杉家蔵の長光が小豆長光なのか確証なし)

「小豆粥行光」(相州藤三郎行光)現存せず(長光との混同説もあるが、上記の通り不明)

「典厩割り」(備前三郎国宗)無銘 伝国宗 刃長2尺3寸1分(約87.8cm)井伊美術館蔵

「備前三郎国宗(武田信玄所用)」不明(室賀家に明治時代まで伝わり、川中島の戦いを裏づける3ヵ所の切込があったという。大正時代頃に個人の手に渡ったと伝わる)

信長の愛刀を拝領した、側近森蘭丸の忠義とは

歌川芳虎「本能寺の変」(部分)

「不動行光(ふどうゆきみつ)、つくも髪、人には五郎左(ごろうざ)御座候(ござそうろう)」

織田信長は上機嫌の時、そんなざれ歌を口にして、自分の所有物を自慢したといいます。「不動行光」とは相州伝の名刀工、藤三郎行光(鎌倉時代)。上杉謙信が川中島で用いたともいう「小豆粥行光」の作者と同一人物です。行光の師は相州伝の創始者ともいわれる新藤五国光(しんとうごくにみつ)。また行光の弟弟子、もしくは息子とされるのが正宗です。

信長の行光は太刀ではなく短い腰刀(脇差)で、不動明王と眷属(けんぞく)の童子が浮き彫りにされていたため、「不動」の異名で呼ばれました。信長は「義元左文字(よしもとさもんじ)」「へし切(きり)長谷部(はせべ)」「備前長船光忠(みつただ)」など数々の名刀を所持したことで知られますが、ことに不動行光は愛用の一振りでした。

ちなみにざれ歌のつくも髪とは、付藻茄子(つくもなす)とも称される名物茶入。また五郎左とは、小姓から重臣の列に加わった丹羽五郎左衛門長秀のことで、「いずれも劣らぬ天下の逸品を、俺は持っているぞ」と信長は言いたかったようです。

信長はある時、小姓たちに「不動行光の鞘の刻み目の数を当ててみよ。見事当てた者に行光をつかわす」と言い出しました。行光の鞘には、横輪をいくつも連ねたような刻み目の装飾が施されていたのです。皆、思い思いの数を言いますが、当たりません。ところが一人、口を開かない者がいました。最もよく信長に近侍(きんじ)する森蘭丸(もりらんまる)です。不審に思った信長が理由を尋ねると、「私は以前、数えたことがあり存じております。知らぬ顔で答えるは卑怯ゆえ、控えました」。蘭丸の正直な返答を喜んだ信長は、行光を与えています。

その後、蘭丸は拝領した行光を大切にし、天正10年(1582)6月2日早朝の本能寺の変の際にも、身に帯びていたといいます。そして主君が敵のはずかしめを受けぬよう、信長が寺の奥に姿を消すまで、明智光秀の軍勢相手に奮戦を続けて最期まで時間を稼ぎますが、衆寡敵せず、ついに討死。18歳の若さでした。本能寺が炎に包まれる中、不動行光も織田家忠臣の遺骸とともに焼け身となりました。しかし経緯は不明ながら焼け身の不動行光はその後、小笠原家に伝わり、現存しています。

刀剣データ3「不動行光」

「不動行光」(相州藤三郎行光)刃長8寸4分(約25.5cm)個人蔵

本多平八郎の名槍「蜻蛉切」は、あの妖刀だったのか?

楊洲周延「小牧役」(部分)

蜻蛉切(イラスト:森 計哉)

「秀吉―ッ。三河の本多平八(ほんだへいはち)が相手ぞ!」

羽柴秀吉軍8万を追走する、少数の徳川勢の主将が挑発しました。黒い鹿角(かづの)の兜に巨大な数珠(じゅず)を肩にかけ、右手には名槍(めいそう)「蜻蛉切(とんぼきり)」。徳川家きっての勇将・本多平八郎忠勝(ただかつ)です。

天正12年(1584)、小牧・長久手の戦い。忠勝の手勢は僅か500。それで8万の大軍に喧嘩を売るとは、と秀吉方はあきれ、「討ち取るべし」と息巻く者もいましたが、秀吉は忠勝の豪胆ぶりを大いに気に入り、手を出すことを許しませんでした。

忠勝の愛槍「蜻蛉切」は三河文殊派(みかわもんじゅは)の藤原正真(まさざね)の作。異名(いみょう)は、飛んできた蜻蛉が刃に触れて真っ二つになったことに由来します。

刃長は1尺4寸5厘(約53.2cm)。元に蓮花と梵字(ぼんじ)、中に三鈷剣(さんこけん)、上に梵字が彫られた、「天下三名槍」に数えられる逸品です。ちなみに「天下三名槍」とは、「黒田節」で知られる黒田家家臣・母里太兵衛(もりたへえ)の「日本号」、結城家に伝わった「御手杵(おてぎね)」、そして蜻蛉切であるとされます。

忠勝は通常1丈3尺(約3.9m)の黒塗りの柄を用い、数々の合戦で武名を轟かせました。なお正真の三河文殊派は、徳川家とは因縁があるとされる千子村正(せんごむらまさ)の流れである点も興味深いでしょう。

村正とは室町時代中期の伊勢国(現、三重県)の刀工で、一派は三河国(現、愛知県東部)を含む東海道筋で活動しました。その切れ味は抜群で、多くの武将を魅了しています。その一方で「妖刀」のイメージで現代も知られるのは、徳川家に祟(たた)る刀という伝承があったからでした。

すなわち「家康の祖父・清康が殺され、父・広忠が刺された際に使われたのが村正だった」「織田信長の命令で家康の嫡男・信康が切腹した際、介錯(かいしゃく)の刀が村正だった」、「家康自身も村正の槍でけがをして、『これも村正か』と言った」などなど。また、村正は相州正宗の弟子でしたが、邪心を見抜かれ、師のもとを去ったとする話もあります。

ところが家康は、息子の尾張徳川家初代の義直(よしなお)に、形見として村正の刀を与えました。妖刀のイメージが作られたのは後世のことで、家康自身はそう思ってはいなかったようです。そもそも村正一派は三河周辺で活動していたので、三河武士たちは普通に村正の刀を用いていました。また正宗は鎌倉時代の人、村正は室町時代なので、師弟のはずがありません。蜻蛉切を打った地元の刀工が村正の流れであるのも、ごく自然なことだったのです。

刀剣データ4「蜻蛉切」ほか

「蜻蛉切」(三河文殊正真)槍 穂長1尺4寸5厘(約53.2cm)個人蔵

「刀(徳川家康所用)」(銘 村正)刃長2尺2寸7分(約86.2cm) 徳川美術館蔵

ノサダの槍に「人間無骨」と彫った猛将・鬼武蔵

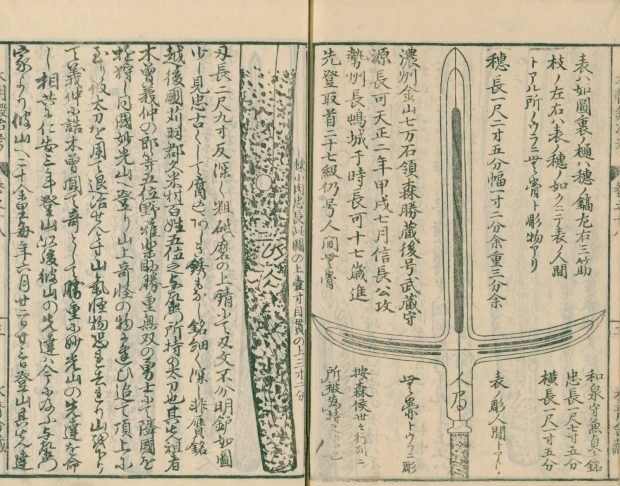

『本朝鍛冶考 巻十八』に記載された「人間無骨」の槍(国立国会図書館デジタルコレクションより)

「この槍の前では、人に骨など無いも同然」。そんな物騒な意味で「人間無骨」と彫った十文字槍を愛用した武将がいます。森武蔵守長可(もりむさしのかみながよし)。織田信長から不動行光を拝領し、本能寺の変で落命したあの森蘭丸の兄です。しかし、涼やかな印象の蘭丸とは異なり、7歳年上の長可は筋骨に優れ、「鬼武蔵」の異名をとる織田家の猛将でした。そして愛用の十文字槍が「人間無骨」と彫るにふさわしい切れ味であったのには、理由があります。「二代和泉守兼定(いずみのかみかねさだ)」の作なのです。

二代和泉守兼定は、室町時代後期に美濃国関(現、岐阜県関市)で活動した刀工で、作刀は歴代の兼定の中でも最も優れた「大業物(おおわざもの、大変よく切れる刀のこと)」として知られます。同じく関の「孫六兼元」(まごろくかねもと、「関の孫六」)と並び称される存在でした。二代兼定は銘を切る際、定の字をウかんむりに之とすることから、「之定(のさだ)」とも呼ばれ、錚々(そうそう)たる武将たちが愛用しています。

長可は天正2年(1574)の第3次伊勢長島一向一揆攻めで、27人の敵を愛槍で討ち取る働きを見せて信長を驚かせ、以後も数々の合戦で暴れまわりました。長可が討った敵の首を穂先に刺し、ドンと槍を地面に突き立てると、首は十文字の刃を通り抜けて柄の下まで落ちたと伝わります。それほど切れ味が凄かったということのたとえでしょう。

「鬼武蔵」と敵に恐れられた長可ですが、本能寺で蘭丸はじめ3人の弟を一度に失った際には深く悲しみ、また母親を慰めています。家族や家臣へは細かい気遣いを見せる一面もありました。また、弟の蘭丸を討った明智の臣・安田作兵衛国継(やすださくべえくにつぐ)を探し出します。弟の復讐をするのかと周囲が思っていると、長可は「弟を討った憎き敵ではあったが、武士としては見事な武功である」と言って、なんと自分の家来にしてしまいました。このあたりの感覚は、常人には理解しがたいものかもしれません。

長可は常に己の武辺を第一に考え、それを通すためには細かい規則や軍令も平気で破るところがありました。一種、傾奇者(かぶきもの)と近いかもしれません。信長はたびたび手紙で注意はしたものの、重く罰することはせず、むしろ長可の破天荒な「傾奇ぶり」を喜んでいたようです。信長は、あるいは自分に似た部分を見出していたのでしょうか。

そんな長可は、本能寺の変から2年後、小牧・長久手の戦いで舅(しゅうと)の池田恒興(いけだつねおき)らとともに羽柴秀吉に味方して徳川勢と戦い、鉄砲に撃たれて討死を遂げます。あまりに最前線で奮戦していたため、敵も長可を大将とは思わず、首も槍も持ち去られずに済み、「人間無骨」の槍はその後も森家に代々伝わることになりました。

刀剣データ5「人間無骨」

「人間無骨」(和泉守兼定)槍 穂長1尺2寸5分(約47.5cm)個人蔵

※なお写しが赤穂大石神社(兵庫県赤穂市)に所蔵されています

日本人はなぜ刀に美しさを見出すのか

さて、いかがでしたでしょうか。今回は戦国武将と愛刀や愛槍の逸話を紹介しましたが、これらはごく一部に過ぎず、興味深いエピソードはまだまだあります。また戦国時代に限らず、時代をさかのぼり、あるいは江戸時代から幕末までをながめても、逸話にはこと欠きません。なぜそれほど日本人と刀にまつわる話は多いのでしょうか。

「刀は武士の魂」といわれ始めたのは江戸時代半ば頃とされますが、冒頭でも触れた通り、天叢雲剣(草薙剣〈くさなぎのつるぎ〉)が三種の神器の一つとされるように、刀剣には「聖なる力が宿る」と古来日本人は考えてきました。自分の命を託し、敵を倒す、いわば命のやりとりを刀でするわけですから、当然かもしれません。武将たちの刀にさまざまな異名があるのも、単に切れ味のよさの表現ではなく、生死を左右する刀の、「人智を超える何か」への畏敬の念を込めてのことでしょう。

また武士同士が大切な約束をする場合、金打(きんちょう)という作法をします。約束を違えぬことを誓って互いの刀の刃や鍔(つば)を打ち合わせるもので、武士の約束は「刀にかけて」のことでした。それを違えれば「武士の風上にもおけぬ奴」とさげすまれるのです。つまり刀は持ち主の人格、魂と同義のものでした。さらに武士は恥を受けた場合、己の名誉を守るために自刃して命を絶ちます。刀は自分の生死を決するものであり、「人として卑怯な振る舞いはしない」という覚悟、死生観を象徴するものでもありました。日本人はDNAにそうした先人たちの営みを脈々と受け継いでいるからこそ、現代の私たちも意識せずとも、刀に緊張感と清冽(せいれつ)な美しさを感じるのかもしれません。

とりわけ戦国武将たちは、己の刀に命を託し、共に生きました。彼らにとって刀は単に「用」を果たす道具ではなく、「美」を求めた鑑賞物でもありません。それは神聖なものであり、かつ自分の分身というべき「愛刀」と表現されるものだったでしょう。今度、博物館に行った際には、そんな彼らが託した思いを想像しながら、刀剣に向き合ってみてください。きっと今までにない何かが感じられることでしょう。

参考文献:福永酔剣『日本刀よもやま話』(雄山閣)、牧秀彦『名刀伝』(新紀元社)他

文/辻 明人