一度見たら忘れられない、強烈なインパクトの旗指物(はたさしもの)がある。下帯一つの男が大の字に磔(はりつけ)にされた姿が描かれており、肌も下帯も赤く塗られ、口をへの字に結び、両眼はかっと見開かれて虚空をにらんでいる。この旗指物は戦国期の徳川家の家臣・落合左平次(おちあいさへいじ)が用いたもので、描かれているのは鳥居強右衛門(とりいすねえもん)という実在の人物であった。

現在、東京大学史料編纂所が所蔵するこの旗指物には、いくつかの血痕が認められ、実際に落合左平次が戦場で用いていたことを裏づけている。合戦の最中において、この旗はさぞや目立ったことだろう。とはいえ、なぜ左平次は磔にされた人物を自らのシンボルとしたのだろうか。そして、鳥居強右衛門とは何者であったのか。本記事では長篠(ながしの)城攻防戦の中で起きた、強右衛門の命がけの決断の物語を紹介してみたい。

落合左平次道次背旗(東京大学史料編纂所所蔵)

落合左平次道次背旗(東京大学史料編纂所所蔵)

三河山間部の小勢力

2万対300

「籠城が始まって早や半月。兵糧(ひょうろう)も減ったが、何より手負い(負傷者)が増えたのが痛い。敵は昨日、瓢曲輪(ふくべぐるわ)を奪い、松平(まつだいら)殿(勝次〈かつつぐ〉)が深手を負われた。かようなきつい取り合いが続けば手負いは増す一方。もはや長くはもつまい」

天正3年(1575)5月14日、三河(現、愛知県東部)長篠(ながしの)城。その夜、広間では城将の奥平九八郎信昌(おくだいらくはちろうのぶまさ)の前で、奥平家の一族や老臣らが苦しい戦況を語っていた。この時、長篠城は武田勝頼(たけだかつより)率いる2万の大軍に攻められていたのである。これに対し、長篠城を守る奥平勢は300人強であった。

山家三方衆

東三河北部、現在では奥三河とも呼ばれる山間部の設楽(したら)郡は、信濃(現、長野県)、遠江(現、静岡県西部)と国境を接する。ここに戦国の頃、山家三方衆(やまがさんぽうしゅう)と呼ばれる3家の国衆(くにしゅう、土着の領主)たちがいた。すなわち設楽郡作手(つくで)の奥平氏、田峯(だみね)の菅沼(すがぬま)氏、長篠の菅沼氏である。

山家三方衆

山家三方衆

国境を接しているだけに、この地では隣国の今川(いまがわ)氏、武田(たけだ)氏、徳川氏らがぶつかりあい、小勢力の山家三方衆の3家は、その時々によって従う大名を変え、生きのびてきた。なお長篠城は菅沼氏の城だったが、天正3年2月に徳川家康に命じられた奥平信昌が、城将として守っていた。その辺のいきさつを、まず簡単に紹介しておこう。

今川から徳川、そして武田へ

もともと16世紀半ばの天文年間(1532~55)頃より、山家三方衆は駿河(現、静岡県東部)・遠江の守護である今川氏に従っていた。ところが永禄3年(1560)に今川義元(よしもと)が桶狭間(おけはざま)で織田信長に討たれると、今川の勢力が三河で弱まったため、今川から独立して三河統一を進める岡崎の徳川家康に従うことになる。

さらに元亀3年(1572)、織田・徳川との対決を決意した武田信玄(しんげん)が遠江・三河に侵攻すると、山家三方衆は武田に鞍替えし、信玄が家康に大勝した三方ヶ原(みかたがはら)の戦いには、武田軍の一員として参加した。ただし田峯菅沼氏の菅沼定盈(さだみつ)のみは家康に従い続け、野田(のだ)城で武田軍を迎え撃っている。信玄は野田城を攻略した直後に病が悪化し、陣没。野田城攻めが、信玄の生涯最後の戦いとなった。

三方ヶ原古戦場跡碑(浜松市)

三方ヶ原古戦場跡碑(浜松市)

内通とその代償

家康の巻き返し

信玄の死に伴い、武田軍が甲府に兵を返すと、機に乗じて徳川家康は翌天正元年(1573)、武田に侵食された三河や遠江の奪回を図った。主要目標の一つが設楽郡の長篠城である。長篠菅沼氏が本拠とする同城に、家康は7月、猛攻をかけた。これに対し信玄の跡を継いだ息子の武田勝頼は、重臣・馬場信春(ばばのぶはる)らを長篠城救援に向かわせている。

一方で家康は、山家三方衆の奥平氏を味方につけるべく動いていた。山家三方衆の中でも奥平氏の勢力は抜きん出ており、他の2家の菅沼氏を合わせた数の倍以上の軍勢を動員できたという。また、奥平氏の当主定能(さだよし、信昌の父親で貞能とも)は、菅沼氏と領土問題でもめており、それを主君である武田氏が間に入って裁定しないことに不満を抱いていた。これも、家康にとっては好都合だったろう。

提示された好条件

そこで家康は、奥平定能・信昌父子に次のような条件を示したという。

一、今回取り交わした縁談により、9月中に信昌と家康息女との祝言(しゅうげん)を行う

二、本領をはじめ、遠江の知行(ちぎょう)について安堵する(従来の領地の保証)

三、田峯菅沼氏、長篠菅沼氏の知行地も両者(奥平父子)に与える

四、新たに知行地3,000貫(かん)を与える。このうち三河と遠江で半分ずつ与える 他

好条件といってよく、当主の定能はこれを承諾した。天正元年の8月20日頃のことで、家康が長篠城を攻めている最中である。当時、奥平氏の居城である作手の亀山(かめやま)城には、長篠城を支援するための武田の軍勢が詰めており、また奥平の一族も、すべての者が徳川に内通することに賛成していたわけではなかった。

設楽郡一帯の掌握

そして8月26日頃、徳川への内通の噂を聞きつけた武田の将が定能を問い詰めると、その場をうまく言いつくろった定能は、夜陰にまぎれて信昌とともに亀山城を脱出したという。奥平父子に従った将兵はおよそ600で、彼らは領内の宮﨑(みやざき)城に入った。

武田勢は奥平父子の離反に憤激したものの、長篠城救援を優先せざるを得ない。しかしその甲斐もなく、9月8日に長篠城が降伏開城すると、怒りの矛先を奥平父子の宮崎城に向けた。亀山城とは異なり、貧弱な宮崎城に9月21日、5,000の武田軍が襲いかかる。ところが奥平父子は奮戦の末、武田軍を撃退したという。おそらく徳川軍の協力もあってのことだろう。武田軍は退却し、設楽郡一帯は徳川に従う奥平氏がほぼ掌握することになった。

設楽郡の四谷の千枚田(新城市)

設楽郡の四谷の千枚田(新城市)

人は畜生以上に浅ましい

事は奥平父子の思惑通りに進んだはずだったが、19歳の信昌の表情は浮かない。

というのも、家康が奥平父子を誘降する際の条件の第一条が、信昌と家康息女との祝言であったが、実は信昌にはすでに妻がいた。おふうという名で(異説あり)、まだ16歳である。しかもおふうは、信昌の13歳の弟・仙丸とともに、人質として甲府の武田勝頼のもとに送られていた。奥平氏が武田から離反したとなれば、人質の命はない。おふうにすれば信じていた夫に裏切られたうえ、命まで奪われ、しかも夫は新たな妻を娶(めと)るわけである。

それではおふうが、あまりに不憫(ふびん)ではないか

信昌は徳川への内通が決まった直後に、甲府のおふうのもとに離縁状を送っていた。内通を知られる前に武田が離縁を認め、人質を解放すれば、おふうの命は助かる。そこに一縷(いちる)の望みを託した。しかし、武田はおふうが離縁されたとは認めなかった。そして、おふうは仙丸とともに、武田を裏切った奥平の人質として三河まで連れていかれ、見せしめに無残にも処刑されてしまうのである。ちょうど宮崎城に攻めてきた武田軍を、信昌らが撃退した日のことであった。一説に、死に臨んでおふうは、こんな言葉を遺したという。

「来世でわたくしは畜生に生まれとうございます。畜生はおのれに正直に生きていけますが、人は互いに騙(だま)しあわねば生きていけません。人は畜生以上に浅ましいものでございます」

ほどなく、おふうと仙丸が処刑された知らせが届くと、信昌は苦悶に顔をゆがめて嗚咽(おえつ)した。おふうの最期の言葉を信昌が聞いていたかは定かでないが、聞いていれば肺腑をえぐられる思いだっただろう。

於フウの墓(新城市)

於フウの墓(新城市)

武田勝頼の反撃

勝頼はまったく油断ならぬ

奥平氏の離反もあり長篠城救援に失敗した武田勝頼は、翌天正2年(1574)、積極的な反撃に打って出る。まず2月に家康と同盟する織田信長領の、東美濃(現、岐阜県)の明知(あけち)城、飯羽間(いいばま)城(以上、恵那市)を攻略。鮮やかな速攻で、信長が救援する暇を与えなかった。同時期に三河の武節(ぶせつ)城(豊田市)も落としている。

続いて5月、勝頼は遠江の高天神(たかてんじん)城を攻めた。遠江の要衝(ようしょう)で、難攻不落の堅城だが、内通者もあり1ヵ月余りで攻略する。この時、徳川家康の要請で信長が援軍に向かうが、間に合わなかった。高天神城奪取により、勝頼は東遠江を押さえ、家康の居城・浜松城に圧力をかけることになる。この一連の勝頼の戦いぶりに、信長は「勝頼はまったく油断ならぬ」とそれまでの認識を改めたという。

高天神城跡(掛川市)

高天神城跡(掛川市)

信昌、長篠城へ

東美濃、東遠江を押さえた武田勝頼の矛先が、次に東三河に向くであろうことは容易に予想できた。そこで家康は翌天正3年(1575)2月末、長篠城の守備を娘婿である奥平信昌に託す。信昌の父・定能は隠居したわけではないが、家康は21歳の信昌を事実上の当主として扱ったようである。父子は奥平家の将兵を二分し、信昌は300の兵で長篠城に入り、定能は同じく300の兵とともに家康の側近くにあった。

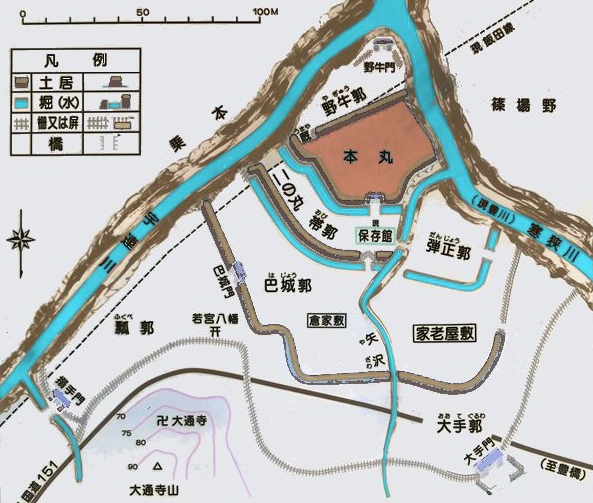

長篠城は2年前に家康が攻略しているものの、決して容易に落ちる城ではない。城は、寒狭(かんさ)川(現、豊川)と大野川(現、宇連〈うれ〉川)が合流する断崖上の、扇(おうぎ)状に広がる台地に築かれ、東西と南は川と断崖に守られていた。本丸は寒狭川寄りの南端にある。そこからいくつもの曲輪(くるわ)が北に向かって広がり、曲輪ごとに深い堀が切られて、北方からの侵入を阻む構造となっていた。まさに軍事・交通上の要地である。

長篠城全体図(図は上が南)

長篠城全体図(図は上が南)

南から望む長篠城跡(新城市。現在は木が繁っているが、正面よりやや左が本丸、正面が野牛〈やぎゅう〉曲輪)

南から望む長篠城跡(新城市。現在は木が繁っているが、正面よりやや左が本丸、正面が野牛〈やぎゅう〉曲輪)

岡崎城奪取計画

一方、武田勝頼は天正3年4月に再び動く。まず武田信豊(のぶとよ、勝頼従弟)と山県昌景(やまがたまさかげ)率いる先発隊が信濃から三河に侵攻し、足助(あすけ)城(豊田市)を攻略。さらに徳川の本拠である岡崎城を衝く構えを見せた。

続いて勝頼自ら率いる本隊は、家康が籠る三河吉田(よしだ)城(豊橋市)を目指し、まず吉田城の東方2kmに位置する二連木(にれんぎ)城(豊橋市)を落とす。その直後、家康が2,000の兵で出撃してきたが、はぢかみ原で一蹴し、家康は退いて再び吉田城に籠った。

二連木城跡(豊橋市)

二連木城跡(豊橋市)

この時の勝頼のねらいは、岡崎城の奪取にあったらしい。実は家康の家臣・大岡弥四郎(おおおかやしろう)が武田に内通し、岡崎城を奪って勝頼を迎え入れる計画を進めていたのだ。しかし勝頼が出馬した直後、計画が発覚し大賀は処刑されてしまう。奪取計画が白紙となった勝頼は、吉田城の家康を無理に攻めることをせず、2年前に奪われた長篠城に馬首を向けた。長篠城の守将が、武田を離反した奥平信昌であることも影響していたのかもしれない。

武田勝頼の勢力伸張図

武田勝頼の勢力伸張図

長篠城攻防と家康の苦境

長篠へ一働

武田信豊、山県昌景らの先発隊と合流した勝頼の軍勢2万が長篠城を攻囲したのは、天正3年5月1日のことであった。勝頼は城の北方にある医王寺に本陣を置き、城の東を流れる大野川を見下ろす鳶巣(とびのす)山に付城(つけじろ、敵城を攻めるために築いた城)を構える。また大野川に沿って鳶巣山砦の北には君ヶ臥床(きみがふしど)砦、姥ヶ懐(うばがふところ)砦、南には中山(なかやま)砦、久間山(ひさまやま)砦と、計5つの付城を配した。万全の構えといってよく、勝頼が「長篠へ一働(ひとはたらき)」と表現していることからも、大軍によって長篠城を短期間で落とすつもりであったことがわかる。

長篠城と医王寺山本陣、鳶巣山砦の位置関係

長篠城と医王寺山本陣、鳶巣山砦の位置関係

我ハ尾州ヲ領スベシ

武田軍の攻撃は5月1日から、昼夜を分かたず行われた。竹束を前面に立てて、城内から放たれる鉄砲を防ぎつつ城に迫る。また金掘衆(かなほりしゅう)が北方から横穴を掘り、城の防御施設の地盤を崩して、内部に侵入した。しかし城方はよく防ぎ、武田軍を退けている。その一方で信昌は、主君の徳川家康に救援を求める書状を忍びの者に託した。

当時、家康は吉田城から岡崎城に移っていた。武田勝頼が長篠城に向かったことは家康も承知しており、徳川軍を率いて救援に向かうつもりであった。が、信昌が送ってきた忍びによると、敵は2万の大軍だという。うかつに仕掛ければ、返り討ちに遭いかねない。

「ここは、岐阜(織田信長)に出馬を仰がねばなるまい。されど、高天神のようなことが繰り返されては、国衆たちに顔向けできぬ。まして長篠の奥平信昌はわが娘婿。これを見殺しにしたとあっては、もはや国衆らは徳川を見限り、一斉に武田になびくことになろう」

家康は苦い表情で、昨年の高天神落城を思い出していた。家康の要請に応じて信長は出馬したものの間に合わず、遠江の要衝は武田に奪われ、家康に向ける国衆の目は厳しくなった。長篠で、同じ轍(てつ)を踏むわけにはいかない。軍記物の『四戦紀聞(しせんきぶん)』「参州長篠戦記」は、家康が次の文言で信長を脅したと記している。家康も必死だった。

「信長今更違約シテ加勢ナクンバ吾勝頼ト和融シテ先鋒ト成尾州ヲ攻取テ遠州ヲ勝頼ニ授ケ我ハ尾州ヲ領スベシ(織田殿が約束を違えて加勢してくださらないのであれば、私は武田勝頼と和睦し、武田の先鋒として尾張を攻め取ることになるでしょう。そして遠江を勝頼に譲り、私は尾張を領国とする所存です)」

家康への使者

たにし祭

家康が信長に救援を求める使者を送ったのが、5月10日であったという。その頃、長篠城の攻防戦は激しさを増している。13日には城の一角である瓢曲輪(ふくべぐるわ)が奪われ、さらに武田勢が井楼(せいろう)を組んで城内に攻め入ろうとするのを、大鉄砲(長銃身の銃)を含む鉄砲の斉射で撃退した。しかし、城方も多数の死傷者を出している。

ところで、大分県中津市の中津城跡では近年、5月に「中津城たにし祭」が開催される。これは江戸時代中期(享保2〈1717〉)から明治維新まで中津藩主であった、奥平氏に由来する。すなわち奥平信昌が長篠城に籠城していた折、兵糧が不足し、城兵は堀の中に生息するタニシを採って食べたことをしのぶものだ。半月の籠城で、実際にそこまで兵糧不足に陥ったかはともかく、城内の切迫感を伝えるエピソードといえるだろう。

タニシ

タニシ

援軍の有無

ここで話は、本記事の冒頭に戻る。

天正3年(1575)5月14日。瓢曲輪が失われ、城方から多数の死傷者が出た翌日の夜。城の広間に集まったのは、城将の奥平九八郎信昌をはじめ、奥平の一族、老臣、さらに主だった者たちである。負傷している者が多く、むせかえるような血の臭いが満ちていた。重傷者が増え、敵を防ぐのが困難になっていることに、苛立つ者も少なくなかったはずである。

「殿、まことに徳川様は援軍を送られますや。忍びを放って早や10日も経ちまする。返事もなければ、敵に背後を気にする動きもない。我ら、見殺しにされるのではありますまいか」

老臣の問いかけに、信昌は答える。「徳川様は、我らを見殺しになどすまい」。

「九八郎殿、そう言い切れるかの。昨年、徳川殿は遠州高天神の城を武田殿に落とされた。その際、満足な援軍も送らず、遠江の国衆らは、徳川は頼むに足らずと次々武田殿に鞍替えしたと聞く。我ら奥平も武田殿に与したままでおれば、かような目に遭わずに済んだはずじゃ。もはや城はもたぬ。九八郎殿はこの戦(いくさ)の始末、いかがつけるおつもりか」

今度は奥平の一族からの言葉だった。若い信昌を軽んじ、2年前に定能・信昌父子が武田を離反したことをなじるような、嫌みな口ぶりである。信昌は、怒りを抑えつつ言う。

「いざとなれば、この首一つと引き換えに、皆の者の無事を請うつもりである」

上記の会話は想像だが、日に日に戦況が厳しくなる中、これに近い激しいやりとりがあったことだろう。そして信昌は、居並ぶ者たちにこう呼びかけた。

「わしも一城を預かる身なれば、いつにても腹は切ろう。されど、まことに援軍が来ぬものかも確かめず、敵に降るはあまりに口惜しい。誰ぞ城を出て徳川様のもとに赴き、援軍の有無を見て参る者はおらぬか。此度(こたび)は忍びでなく、れっきとした使者を送るのじゃ」

目立たぬ男

続けて信昌は、奥平一族の治左衛門勝吉(じざえもんかつよし)に「行ってくれぬか」と頼んだという。脱出の際は川に潜ることになるが、勝吉は水練の達者だった。ところが勝吉は拒む。城を出た後にもし落城すれば、一族の中で自分だけが生き残ることになり、その恥辱は耐え難いという理由だった。そもそも敵に見つからずに脱出すること自体至難であり、生還できる可能性は低い。広間が重苦しい沈黙に包まれる中、末席から一人の男が進み出る。

鳥居強右衛門(とりいすねえもん)という軽輩であった。「強右衛門、行ってくれるか」と信昌が問うと、「はっ」と短く応え、平伏する。広間の他の者たちは「意外な」という表情を浮かべたようだ。強右衛門は36歳。信昌の父・定能の時から仕えていたらしいが、身分については正確な記録がない。身体は屈強だが、とりたてて武功もなく、目立たない存在だった。信昌は大いに喜んで「我らの運命を左右する命がけの大仕事じゃ。何か望みがあれば申せ」と問うと、強右衛門は、のっそりと答えたという。

「殿様。それがしには女房と倅(せがれ)が一人おりまする。もしお役目を果たし、御運が開けましたならば、倅めの器に応じて、お取り立てを願えれば幸いでございまする」

信昌と強右衛門

援軍を信じる理由

強右衛門について記す史料類(『甫庵信長記』、『三河物語』など)では、この後すぐに城を脱出する記述が続き、強右衛門がなぜ志願したのか、強右衛門は主君の信昌をどう見ていたのかがよくわからない。しかし、のちの強右衛門の行動を思えば、この点は非常に重要になる。以下のやりとりは筆者の想像だが、これに近い交流があったのではないだろうか。

信昌は強右衛門を広間から自室に連れて行き、改めて礼を言う。そして、なぜ岡崎に行く気になったのかを問うた。強右衛門は少し考えていたが、やがて「他の方々が何と申されようと、殿様は、徳川様が援軍を寄越すと信じておられる。それを、それがしの目で確かめてみとうなりました」と答えた。「命がけでもか?」「命をかけておられるのは、殿様も同じじゃ」。どうやら強右衛門は、広間で孤立していた若い信昌を見かねて、助けたくなったらしい。

それを察したのか、信昌は静かに語る。「わしが徳川様の援軍を信じる理由は二つある。一つは、3年前の三方ヶ原の戦ぶりよ。勝ち目はないと知りながら、領土を侵す武田信玄公に徳川様は敢えて挑まれた。戦は大負けしたが、このお方は頼みになるとわしは思ったのじゃ」

徳川家康像(浜松市)

徳川家康像(浜松市)

何のために死んだのか

「もう一つは、わが妻のことよ。妻と申しても今の亀(家康の娘)のことではない。亡きおふうのことじゃ。その方も存じておろう」

「誠に、おいたわしいことでございました」

「わしが武田を離反したばかりに、むごい死に方をさせてしもうた。そのことは、あの世で何度でも詫びよう。されど武田を見限り、徳川様を信じて奥平を託したことは、誤りとは思わぬ。おふうの命と引き換えに、奥平は生き永らえる道を得たのじゃ。されど今、奥平が武田に降り、城を開くとなれば、おふうは何のために死んだのかわからぬことになる。わしはおふうの死を無駄にしとうはない。それゆえ、徳川様の援軍を信じて待つ。あの世で、おふうのおかげで奥平は救われたのだと言ってやりたいのじゃ……。強右衛門……どうか頼む」

声を湿らせ、軽輩に頭を下げる主君に強右衛門は胸をつかれ、辛うじて「承知つかまつりました」と答えた。信昌はさらに腰の小刀を外し、「つかわす」と差し出す。本来、強右衛門などが手にできる刀ではあるまい。おずおずと手を伸ばしかけた強右衛門は、途中で手を戻した。「殿様、これはそれがしが無事に戻った折に頂戴しとうござる。必ず、帰って参ります。が、もし、万一わが運尽きて、生きて帰らなんだら……」「帰らなんだら?」「はっ。その折は、なにとぞ倅めに賜りたく」。そう言うと強右衛門は、初めて照れくさそうに笑った。

岡崎へ

深夜の脱出

下帯一つの姿になった強右衛門が、岩伝いに城の西側へと下りたのは、14日の深夜であった。信昌がしたためた手紙は衣類に縫い込み、さらに衣類や道具は油紙に包んで、背負っている。城内で信昌以下、多くの者が無言で見守る中、強右衛門は音を立てずに暗い寒狭川の中に入った。対岸の川べりには武田の歩哨が幾人も立ち、城兵が脱け出さぬよう見張っている。また川には鳴子(なるこ)のついた綱や網を張り巡らせ、それに触れれば音が鳴る仕掛けになっていた。強右衛門は川底を慎重に泳ぎ、まず寒狭川と大野川が合流する淵を目指す。

夜の長篠城跡(新城市)

夜の長篠城跡(新城市)

合流点である渡合(とあい)の淵を過ぎると、やがて長走(ながばしり)の淵に至る。ここにも鳴子網の大きな仕掛けがあった。強右衛門はやむを得ず、水中で網を切って進む。この時、網が切られたことに武田の兵が気づいて声を上げるが、別の兵が「鱸(すずき)のしわざだろう」と言って調べようとしなかったため、ことなきを得たという。

月岡芳年『皇国二十四功 鳥居強右衛門勝高』(部分、国立国会図書館デジタルコレクション)

月岡芳年『皇国二十四功 鳥居強右衛門勝高』(部分、国立国会図書館デジタルコレクション)

そのまま泳いで川を下った強右衛門は、広瀬のあたりで岸に上がり、衣類をまとうとカンボウ峠へ急いだ。そして峠に着くと、一条の狼煙(のろし)を上げる。城内の老臣らと事前に取り決めた「脱出成功」の合図だった。白み始めた南の空に強右衛門の狼煙を見つけた長篠城の面々が、大いに喜んだことはいうまでもない。

長走の淵付近(新城市)

長走の淵付近(新城市)

落合左平次

長篠城から岡崎城まで、直線距離にして約37km。しかし山間の道は起伏に富んだ悪路である。しかも、敵の目に留まらぬよう気を配りながら急がねばならない。おそらく行程は、直線距離に倍する労力を要しただろう。しかし強右衛門は休まず、汗まみれになって走った。

ところで、のちに強右衛門の旗を掲げる落合左平次(おちあいさへいじ)と強右衛門の接点は史料に見当たらない。二人は面識がない可能性もあるが、もし会っていたとすれば、強右衛門が岡崎城にたどり着いた時だろう。以下、落合の行動に関しては、筆者の想像である。

まだ日が沈み切る前の酉(とり)の刻(午後6時頃)、多数の兵でごった返す岡崎城の城門で、小さな騒ぎが起こる。農民姿の埃(ほこり)まみれの男が「長篠城からの使い」と称し、門番と押し問答になったのだ。たまたま通りかかった落合左平次が、男の尋常でない様子に割って入る。男は奥平家の使者・鳥居強右衛門と名乗り、なんと武田勢が囲む長篠城を脱け出してきたという。そして奥平信昌が、岡崎城にいる父・定能に宛てた手紙を持参していた。

岡崎城跡(岡崎市)

岡崎城跡(岡崎市)

落合が男を奥平定能のもとに連れて行くと、「強右衛門か!」と定能は驚きの声を上げた。男の言葉が嘘ではなかったと知った落合は、改めて長篠城から来たことに驚嘆する。というのも、落合は2年前まで武田家に仕えており、武田軍の城攻めの包囲を破ることがいかに難しいかを知っていたからだ。強右衛門が持参した信昌の手紙は、父・定能宛てと家康宛ての2通で、定能は強右衛門を従えて家康のもとへ赴く。行きがかり上、落合も同行した。

4万の援軍

家康は広間で、援軍を率いて到着したばかりの織田信長らと話をしていたが、火急の用件と言って一行は通される。定能が進んで家康宛ての手紙を差し出すと、一読した家康は大きく目を見開き、そのまま信長に手渡した。信長は目を通すと、喜色を浮かべて強右衛門を招く。

「ようもここまで無事に参ったの。天晴れである。長篠のことは案ずるに及ばず。此度、わしは3万の軍勢を率いてきた。徳川殿と合わせれば、勝頼に倍する数となる。我らは明朝出立(しゅったつ)するゆえ、その方、案内をせよ。九八郎(信昌)はあと2日の辛抱ぞ」

織田信長像(岐阜市)

織田信長像(岐阜市)

強右衛門にすれば、驚くことばかりであった。まず信長は、見慣れぬ鎧(よろい)を身につけている。話に聞く南蛮渡りものだろうか。居並ぶ織田の武将たちの甲冑もきらびやかで、田舎の奥平勢とは訳が違う。さらに織田・徳川軍合わせて、なんと4万の援軍とは! 緊張と高揚感で、体の震えが止まらない。(殿様、ようござったなあ。大変な数の援軍が参りますぞ)。心中に信昌の顔を思い浮かべると、不意に思ってもみなかった言葉が口をついた。

「恐れながらこのこと、一刻も早く、わが殿にお伝えしとうござる。せっかくのお指図なれど、それがしはこれより一足先に長篠に立ち戻り、あと2日を辛抱するよう伝えまする」

さすがに信長も家康も「なんと、それは危うかろう」「おぬしはすでに、務めを十分果たしたのだぞ」と口々に引き留めたが、強右衛門は前言を翻さなかった。そんな強右衛門の姿を、傍らに控える落合左平次は、驚愕のまなざしで見つめていた。

運命の暗転

武田の御館様

結局、岡崎城でほとんど休息もとらず、強右衛門は来た道を長篠へと引き返す。月は細く、夜道は難儀したが、それでも16日の明け方には、昨日狼煙を上げたカンボウ峠の近くまで来た。高揚感で突っ走ったものの、さすがに疲労で体が重い。川底から城に帰るには夜まで待たねばならず、それまでの休息場所を探そうとした時のことだった。「ホウ」と背後から低い声がする。振り返ると、数人の武田の兵が槍を構えていた。強右衛門が無言でいると、うなりを上げた複数の槍に打たれ、捕えられてしまう。「ホウ」は武田軍の合言葉であった。

縄をかけられ、本陣らしき場所に引き立てられた強右衛門は、どうせ死ぬのだと思い、問われるままに昨日狼煙を上げたのは自分であること、長篠から岡崎まで援軍の確認に赴いたことを話した。そして、すでに信長の大軍が近づいていると伝えると、武田の老臣たちは顔色を変えて奥に入り、やがて「御館(おやかた)様」と呼ばれる男が現れる。若いが精悍な顔立ちのその人物が、武田勝頼だった。勝頼は、意外にも親しげに強右衛門に声をかける。

「話は聞いた。隠し立てをせなんだこと、神妙である。気に入ったぞ。よって命はとらぬ。どうじゃ、その方、いっそわしに仕えぬか。家族を養うに足る所領も与えよう」

武田勝頼像(甲州市)

武田勝頼像(甲州市)

老臣の命令

思いがけない言葉だった。処刑されるものと観念していた強右衛門は戸惑うが、「かたじけのうござります」と勝頼に答え、うなずく。やがて縄を解かれた強右衛門は(殿様には申し訳ないが、奥平に仕えるわしはもう、死んだのじゃ。武田に仕える身となれば、妻や倅の顔を再び見ることもできよう)と自身に言い聞かせ、本陣の片隅の小部屋で眠りに落ちた。

一刻(約2時間)ほどのち、兵に揺り起こされた強右衛門は、ある老臣のもとに連れて行かれた。一説に老臣は武田信廉(のぶかど、勝頼の叔父)だったともいうが、定かでない。老臣は強右衛門に命じる。「信長の大軍が到着する前に長篠城を落としておかねば、味方は不利である。そこでお家に仕えることになったその方に、初仕事を頼みたい。一芝居打ってほしいのじゃ。その方、これより城の近くまで行き、城内の者たちに向かって『皆の者、援軍は来ぬぞ。無駄な籠城はやめて、武田に降るがよいぞ』と叫ぶのじゃ。できような?」

武田勝頼が本陣を置いた医王寺(新城市)

武田勝頼が本陣を置いた医王寺(新城市)

長篠城への呼びかけ

胸中の葛藤

「はっ」と承知はしたものの、強右衛門の胸中に葛藤が生じる。(武田に仕える以上、もう二度と奥平の者とは顔を合わさぬつもりであったが、あの者らをだませというのか……)。左右を屈強な武田の兵に固められて、強右衛門は本丸に近い、城の南側の対岸へと歩んだ。雲が多い空だが、もう昼近いらしい。(他の者はともかく、殿様は援軍が来ると信じておられる。援軍のことを知ったらさぞ喜ばれような。だが、わしは殿様に嘘をつかねばならぬ)。

やがて、対岸に立つ強右衛門の姿に気づいた城兵が騒ぎ出すのが、川越しに聞こえてくる。奥平の将兵たちが、本丸や野牛曲輪(やぎゅうぐるわ)の南端に次々と集まってくるのが見えた。そして櫓(やぐら)の最上階、奥平の旗の脇に陣羽織を着た人物が現われる。(や、あれは殿様じゃ)。強右衛門の見た通り、信昌だった。その時、そろそろよかろうと言わんばかりに、傍らの武田兵が強右衛門の背中を小突いた。

長篠城本丸、野牛曲輪と対岸

長篠城本丸、野牛曲輪と対岸

決断

「鳥居強右衛門でござる」。強右衛門の声が、あたりに響きわたる。城内から「強右衛門」「すねえ」といういくつもの声が返ってきた。信昌の表情まではわからないが、小刻みに頭を動かし、うなずいているように見える。「それがし、不覚にも囚われの身となり申した」。そう言って再び信昌に目をやると、右手を高く掲げている。その手には何かが握られていた。(や、あれは、わしに下されようとした小刀!)。強右衛門が無事に帰ってきたら賜るはずの、小刀だった。まるで信昌の温顔が「よくぞ帰ってきてくれた。苦労をかけたな。礼を申すぞ」と語りかけているように感じられた。強右衛門の胸の中で、何かがはじけた。

「殿様あ、よおくお聞き下され! 織田様と徳川様の援軍4万が、こちらに向かっておりますぞ! 援軍到着まで、あと2日の辛抱じゃ。もうひと踏ん張りでございますぞ!」

楊洲周延『鳥居強右衛門敵ニ捕ワレ味方ノ城中エ忠言ス』(部分、長篠城址史跡保存館蔵)

楊洲周延『鳥居強右衛門敵ニ捕ワレ味方ノ城中エ忠言ス』(部分、長篠城址史跡保存館蔵)

目から火花が飛び、強右衛門は地に叩きつけられた。傍らの武田の兵に、いやというほど頬げたを殴られたのだ。「この裏切り者め」と兵たちは、転倒した強右衛門を何度も蹴り上げる。すると「ウォーッ」という地鳴りのような叫び声が起こり、兵たちは驚いて振り返った。それは長篠城の奥平の将兵たちが上げる歓喜と、強右衛門への感謝と、目前で強右衛門を殴る武田兵への怒りがまじりあった咆哮(ほうこう)だった。痣(あざ)だらけになって横たわる強右衛門は苦痛にうめきながらも、口元には微かに笑みが浮かんでいた。

強右衛門の選択

その最期

鳥居強右衛門は、その日のうちに磔(はりつけ)に処された。事の顚末を聞いた武田勝頼は、「奥平にとっては忠臣である。命は助けよ」と言ったというが、老臣が処刑を主張し譲らなかった。あるいは自分の命令が強右衛門に逆手にとられ、かえって武田に不利な状況を招いた失敗を糊塗(こと)するためだったのかもしれない。処刑地は、強右衛門が城に呼びかけた場所に近かったようだ。つまり城の本丸の対岸で、城内からよく見えたはずである。

下帯一つの姿で大の字にくくりつけられた強右衛門の磔台が建つと、奥平の将兵たちは再び城の南端に集まった。「強右衛門、かたじけない」と呼びかける者もいれば、合掌している者もいる。奥平信昌も再び櫓上に姿を見せ、強右衛門に向かって手を合わせると、深々と頭を下げた。

この時、磔台の強右衛門が何を思っていたかは知るよしもない。想像するに、城からの呼びかけも、足元で処刑の準備をする武田の兵の物音も耳には入らず、川から吹き上げる風を受けながら、女房と息子の顔が彼の中を占めていたのではないだろうか。やがて、強い衝撃とともに両胸に槍が深々と突き刺さり、強右衛門は36年の生涯を終えた。

鳥居強右衛門磔死之趾碑(新城市)

鳥居強右衛門磔死之趾碑(新城市)

現代に通じるもの

以上、想像もまじえながら長篠城攻防戦と鳥居強右衛門を追ってみた。本記事で考えてみたかったのは「人が自分の命よりも重きをおくものは何か」ということである。強右衛門については従来、「忠臣」として語られてきた。もちろんそれは間違いではない。しかし、江戸時代の儒教的価値観に基づいていることも事実で、儒教的な束縛の少ない戦国時代の強右衛門の行動を、果たして忠臣、忠義という観念だけでとらえてよいのか、とも感じるのだ。強右衛門にあったのは観念でなく、人間同士の血の通ったつながりではなかったろうか。建前としての「やらねばならない」ではなく、人として「やらずにおれない」という熱を帯びた衝動である。それは、現代の私たちも腑に落ちる部分があると思うのだが、いかがだろう。

長篠設楽原古戦場(新城市)

長篠設楽原古戦場(新城市)

なお織田・徳川連合軍が、長篠設楽原で武田勝頼軍を破る長篠の戦いが起きたのは、強右衛門の死から5日後の5月21日のことである。長篠城を落とせなかったがため、武田軍は織田・徳川軍との戦いを回避できなかったともいう。それが事実であれば、織田・徳川軍に歴史的勝利をもたらした功労者の一人が、強右衛門であるといえるのかもしれない。

長篠の戦い後、徳川家の家臣・落合左平次は、奥平家の者から強右衛門の行動と最期を聞き、深い感銘を受けたのだろう。強右衛門の磔の姿を描いた旗をつくり、合戦で用いることになる。

そして奥平信昌は強右衛門との約束を守り、彼の息子信商(のぶあき)を召し抱えた。信商は関ヶ原合戦で武功を立てたという。その後、信昌の4男松平忠明(ただあきら)に仕え、子孫は代々強右衛門を名乗って、松平家に仕えている。

参考文献:金子拓『鳥居強右衛門』(平凡社)、大久保彦左衛門著、小林賢章訳『現代語訳 三河物語』(ちくま学芸文庫)、丸山彭編『改訂増補 長篠日記(長篠戦記)』(長篠城址史跡保存館) 他

▼参考文献はこちら

鳥居強右衛門 (中世から近世へ