あなたは文字が好きですか? 文字の力を信じていますか?

わたしは文字が好きです。言葉や文章になったものよりも、むしろ文字そのものが好きなのかもしれません。理由ははっきりしませんが、子どものころ母が買い与えてくれたたくさんの本があったことと、父の仕事が「文字」に関するものだったからなのではないかと考えています。

父の営む小さな会社の看板には、屋号のほかに「写植・広告デザイン・版下」と書かれていたような気がします。幼いわたしには、なにひとつわからない言葉でした。高校生の時、英会話の宿題で「父の仕事」について書かねばならず、母に聞いたところ「『アド・デザイナー(ad designer)』と書いておきなさい」と言われました。「デザイナー???」……さらに謎は深まりました。

父の仕事がわかるようになったのは、大学に入ってからです。ようやく「写植」というものを認識できたのは、オタクの友人たちが同人誌を作っていたおかげだったかもしれません。

父も年をとり、会社をたたんで久しいのですが、このごろ目にすることのなくなった「写植」について知りたいと思うようになりました。そこで今回、日本語フォントの業界リーダーでもある株式会社モリサワの歴史や過去の文献をたどりつつ、写植とは何だったのかを掘り下げていきたいと思います。

そもそも写植ってどんなもの??

写植は正式名称を「写真植字」といいます。写植の技術とは、光学的手法を使って文字画像を印画紙や写真フィルムに撮影して文字組版を行う技術です。活版印刷のように、活字を用いるものではありません。

写真植字機は、文字や記号類のネガ原画像を集積配列した文字盤から必要なものを選び、感光体面上に投影複写する操作を繰り返して文章を並べていきます。写真技術のため、レンズを介することで、文字の拡大や縮小、変形が容易にできるのが特徴です。写植された文字写真像は暗室で現像し、文字の並んだ印画紙が完成します。その印画紙の文字をデザインナイフなどで台紙にレイアウトし、イラストなどと一緒に貼り付けることで、印刷用の版下が完成します。

むかしの漫画の原画展などで、原画の吹き出しのセリフの文字が、上から貼り付けられているのを目にしたことがあるのではないでしょうか。これが「写植」のひとつの成果物です。こんなふうに、かつて写植は文字を印刷物にレイアウトするうえで、欠かせない技術でした。

写植といえばある一定の年代のデザインや印刷・出版に関わる人にはおなじみのものでしたが、現在の若い方々は、文字をつらねて印刷するといえばワープロソフトや、活版印刷を想像することがほとんどでしょう。

写真植字機の実用機は、日本で最初に開発された

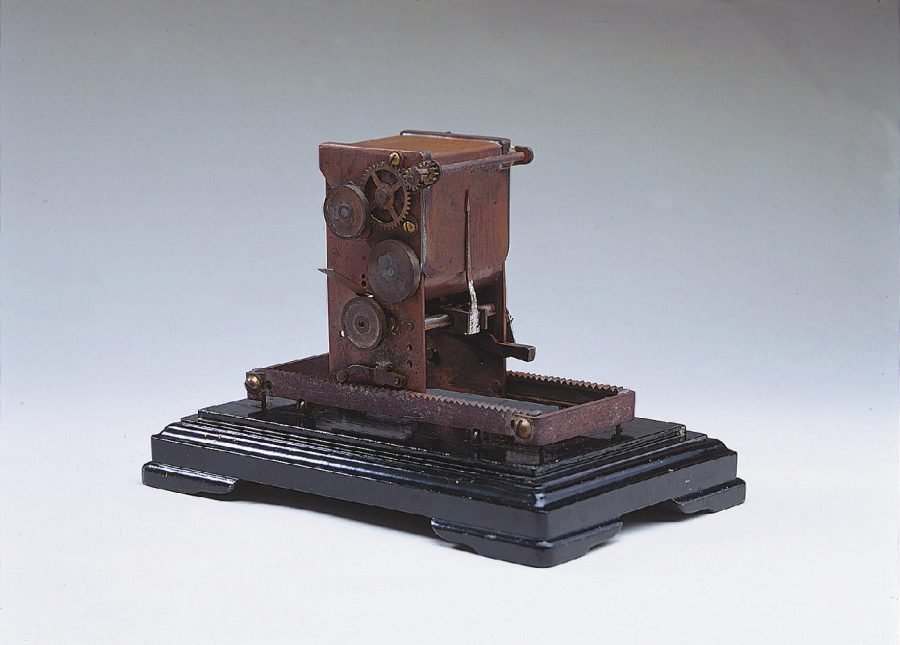

1920年代、写真の技法を使って文字を並べる機械の構想は、イギリスで先んじて検討されていましたが、文字によって文字幅がちがう欧米の言語では、実用化に遅れが生じていました。そのことを耳にした当時星製薬に勤めていた森澤信夫は、「日本語は正方形で一文字ごとに同じ幅だけ印画紙を移動させればよい」ことに気づき、1924(大正13)年7月に世界に先駆け「邦文写真植字機」として特許を申請し、翌年の7月に「写真装置」として特許が許可されました。森澤信夫は、後に株式会社モリサワの創業者となる人物です。

森澤は、頭の中に思い描いていた機械の構想を模型として製作しました。この模型にのちの写植機の骨格となる構造のすべてがありました。日本の近代活字組版の特徴である正方形のボディが、新しい技術の誕生に大きく貢献しました。

写真植字機のしくみ

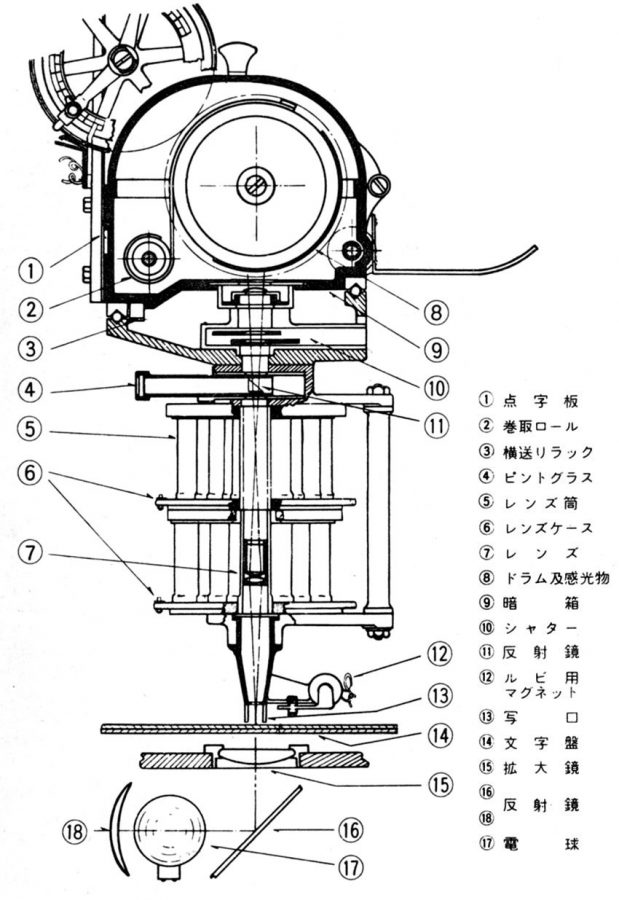

写真植字機は大きくふたつのパート、すなわち「文字盤」と「レンズ」による撮像部と「文字送り」「暗箱(あんばこ)部」の印字部に分けることができます。暗箱は、アナログカメラのフィルム格納部分に相当し、レンズとシャッターがあり、レンズは暗箱から垂直におろされた円筒に装着されています。シャッターも耐久性を持つものが独自に設計されました。

感光面には、円筒形のドラムに印画紙(フィルム)を巻いて暗箱に収納します。また、植字するためには印字位置を移動させなければなりませんから、機械的な駆動部分として、ラチェット(のこぎり歯状の歯車)を利用、印字ごとに全角分印画紙を送るしくみに。字送りや行送りを示す「歯」という単位の名称はこれが由来となっています。写植機の歯車が1歯分動くと印字位置が0.25ミリ移動するといった機構でした。

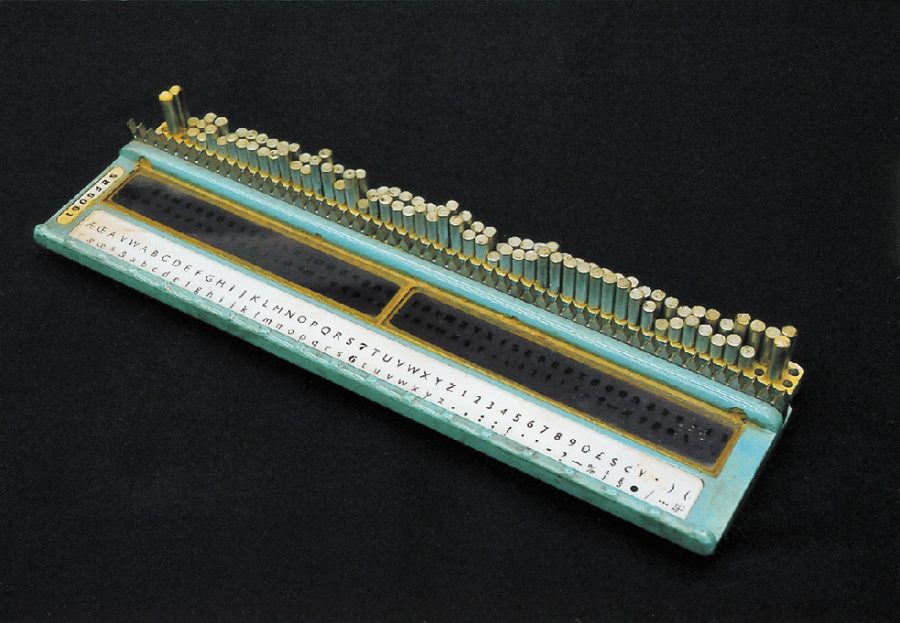

写真植字機の文字盤は、ガラス製のネガ像の文字盤が採用されました。この文字盤は、書体を変更したり約物専用文字盤などに、交換することができ、活字の様に保管スペースも必要ありませんでした。この文字盤による写植での文字組版は、その後のかな書体、デザイン書体など、多くの日本語書体の開発と書体デザイナーが生まれる呼び水となったといってよいでしょう。

文字の入力

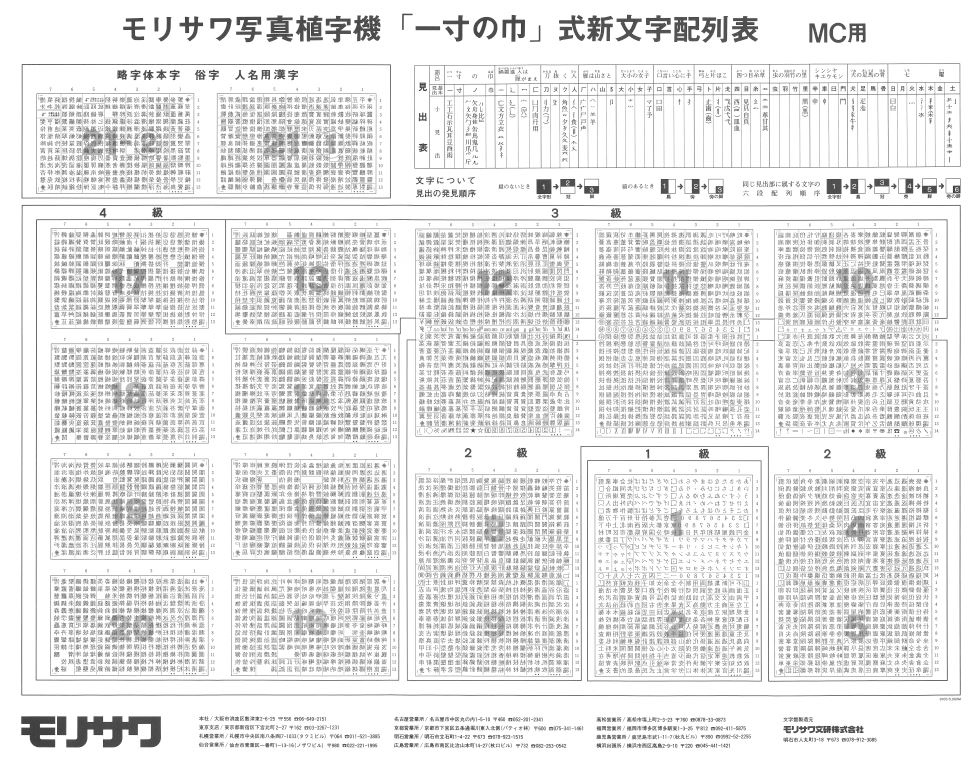

漢字、ひらがな、カタカナ、数字、欧文、記号類が配列された文字盤の中から、必要な文字を拾うのは大変な作業です。そこで、文字盤の文字の配列には「一寸の巾(いっすんのはば)」とよばれる方式が採用されました。「一寸」というのはサイズのことではなく、「一・寸・ノ・巾・ナベブタ・シンニュウ・ハコガマエ…」と漢字の部首区分で文字を配列し、見出しを語呂で表したものです。意味や読み方がわからなくても形状だけで採字できるため、覚えやすいと好評を得ていました。

写植には独特の単位があります。それは「級(Q)」と「歯(H)」。1級と1歯はどちらも0.25ミリで、当時は目新しかったメートル法を採用し、計算しやすい4分の1ミリとしました。この寸法は印画紙の送り幅(移動距離)の最小単位となりました。級は1ミリの1/4(= Quarter)に由来したQ、歯はそのまま頭文字のHが使われます。

現在、ワープロソフトなどで使われている「ポイント」はヤード・ポンド法をもとにつくられているもので、PC文化とともに定着していますが、日常のサイズ感とのつながりがわかりやすく、計算もしやすいのは「級」だといえるでしょう。

写真植字機の繁栄

実用写真植字機の第1号は、1929(昭和4)年に完成しました。文字盤に明朝体5,460字を収録した同機は、東西五大印刷会社に1台ずつ納入されましたが、当時はまだオフセット印刷の時代ではなく、ほとんどが稼働しなかったそうです。その後、1946(昭和21)年には「A型」、戦後となる1948年(昭和23)年には、組版機構を抜本的に改良した「MC型」が発表されました。

1955(昭和30)年には、平凡社「世界大百科事典」全33巻を刊行するため、オフセット印刷機とMC型写植機13台が一挙に東京印書館に納入されました。その当時、横組み主体の辞典類は、日本語の縦組みを主体に考えられた従来機では対応しきれませんでしたが、縦、横、同等に組版できるMC型の出現により実現に至りました。その後、写真植字機は、オフセット印刷機との組み合わせで隆盛を迎え、日本の印刷・出版業界に深く関わっていくことになります。

用途別写真植字機の開発

1958(昭和33)年、森澤は欧文字幅の異なるアルファベットを自動送りする方式を解決した、欧文専用写真植字機「MC型」を完成させます。さまざまな国の言語の文字盤の開発と字幅の異なる文字送りを実現することで、MC型は世界18カ国で特許を取得、欧米、東南アジア、ロシア、アフリカなど世界の約60の国と地域に輸出されたのでした。

1964(昭和39)年の東京オリンピックにあたっては、NHKの要請に応えてテレビテロップ専用写真植字機「MD-T型」を開発します。本番まではあと1年しかない中、MD-T型はオリンピック放送に大きな役割を果たし、その後は日本中のTV放送局に導入されました。

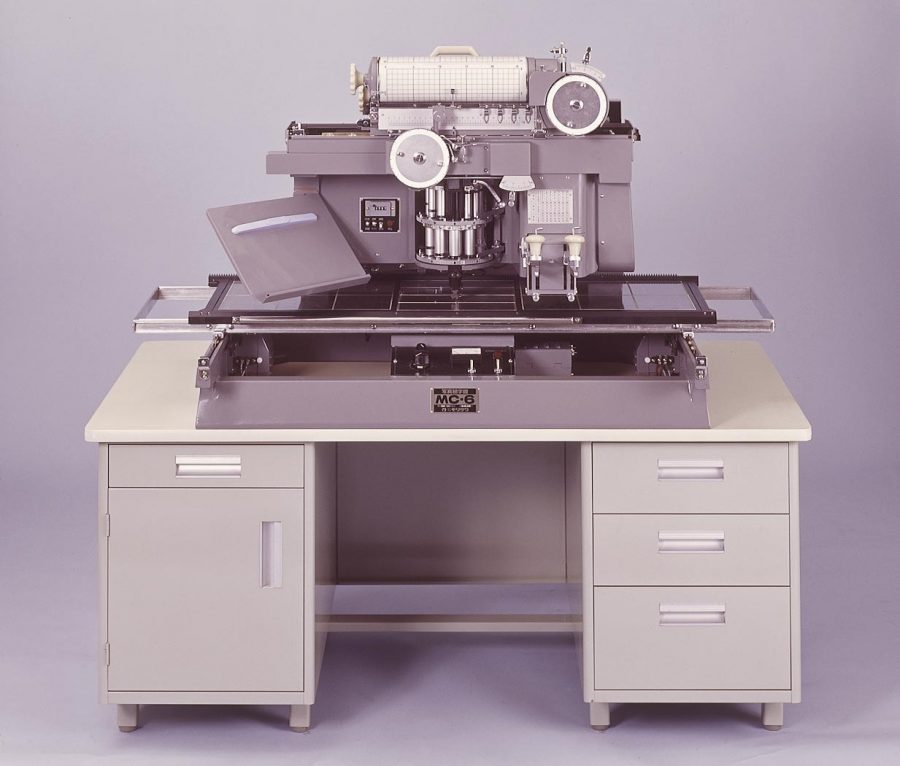

万能型の写植機「MC-6型」が完成したのは1967(昭和42)年。やがて、15年で1万台を販売するという超ロングセラー機に成長します。機械がコンパクトになって広い工場や人員が不要になったため、写植の技術1本で独立する人が増え、写植文化は一気に花開いたのです。今回お話を伺った株式会社モリサワ広報宣伝課の酒井さんのお父さまも、印刷所から独立して写植と軽印刷の会社を設立。写植機を動かす腕1本で子ども3人を大学まで行かせてくれたそうです。わたしの父も同じく印刷所から独立して写植職人としての道を歩んで子どもたちを育ててくれました。当時、写植の技術がいかに求められていたかがわかります。

MC-6型はそれまでの機械とは使い勝手の異なるものでした。写植機は新聞や書籍など、メディアによって用途が異なっていましたが、MC-6型はどのようなお仕事でも使える万能機でした。そしてモリサワの大ヒット商品となったのです。

写真植字機の書体開発

実は、写真植字機の発明には、森澤信夫ともう一人、石井茂吉という人物が深く関わっていました。

石井茂吉は、後に株式会社写研の創業者となり、写研は日本の印刷・出版業界をリードする企業として成長していきます。石井は自分自身で書体のデザインも手がけ、「石井明朝体」「石井ゴシック体」など数々の写研の書体を世に送り出します。石井は1951(昭和26)年に大修館書店の鈴木一平より『大漢和辞典』(諸橋轍次 編)を刊行するために使用する写植原字の製作を依頼されます。元の版が空襲で失われてしまったためです。石井はいったん断りましたが結局引き受け、独力で47,500におよぶ写植原字を3年がかりで書き上げたのです。こうして石井の率いる写研も、日本の出版文化や、印刷文化史に大きな足跡を残しました。

モリサワの書体開発

一方で、モリサワから生まれた書体もあります。モリサワ写真植字機書体文字の第1号「中明朝体AB1」「中ゴシック体BB1」はモリサワオリジナルの文字盤でした。1955(昭和30)年のことです。以降、1962(昭和37)年までに「見出明朝体」「見出ゴシック体」「教科書体」「隷書体」など、当時の基本書体を次々と発表し続けました。そして1960年代以降、活字を組んで印刷される活版印刷から、写真植字機とオフセット印刷機による印刷に変わると、写植用書体のニーズが高まり、主要活字メーカーの写植文字盤化が進みました。

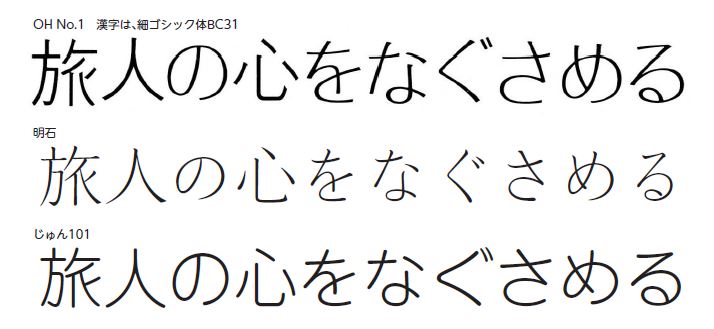

1970年代以降の創作書体ブームとウエイト化

1970年代に入り、写植機での新聞、雑誌制作が盛んになると、書体デザイナーによる創作書体が数多く登場し、新書体のブームが巻き起こりました。それらの書体は、その当時創刊された雑誌や書籍に使われ、読ませる書体から魅せるためのデザイン書体が数多く製作されました。

また、同じ骨格に太さを変えたウエイト展開も徐々に進み、統一した文字のデザインで太さを変えて、見出しなど用途を変えることができるようになりました。

デジタル化の波

1980年代に入って写植機が電算写植に変わり、デジタル化が進むと新聞社での文字打ち(パンチング)での高速レイアウトが可能になりました。また1980年代はコンピュータが一般的に普及し始めた時代であり、印刷物の制作では写植を使うけれども、一般的な仕事の資料作成ではワープロを使うというシーンも増えてきました。

これ以前、電算写植機を開発するにあたってモリサワは1980(昭和55)年にイギリスの会社との合弁会社を作りましたが、そのわずか4年後にコンピュータ(アップルコンピュータのMacintosh)が登場したのです。Macintoshは文字を表現するだけではなく、「イメージ」を画面上でつくることができ、しかもその画面そのまま印刷、表示できるものです。これは大変画期的なことでした。写植機メーカーとしてはライバルの登場ともいえるこの事態でしたが、モリサワの対応は実に先進的なものでした。

森澤嘉昭・現相談役はMacintoshをドイツの展示会で体験し、「これは今後の文字に関する大変革ではないか」と一瞬見ただけで思ったほど、そのインパクトは絶大だったようです。そこで、モリサワは1987(昭和62)年にアドビ システムズ社(以下、アドビ)と日本語ポストスクリプトフォント(PostScriptフォント、アドビが開発したアウトラインフォントの仕様のこと)の共同開発、および販売契約を締結したのです。

そして2年後には、ポストスクリプトフォント最初の2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)搭載の日本語ポストスクリプトプリンタ「LaserWriter NTX-J」が発売されました。

モリサワと最初に提携したころ、アドビはまだベンチャー企業にすぎませんでした。「名もない海外の会社」との協業には当然反発もありましたが、使う側の利便を考えるとアドビとの提携は大きな意味があるとモリサワでは考えていたのです。

また、ポストスクリプトフォントがアドビから提起されたことで、印刷業界で使えるフォントをたくさんつくることができたそうです。まだ立ち上がったばかりのアドビの本社にモリサワから社員が訪れ、工程を見せてもらうなど研修を受けました。

「その当時アドビを訪れた森澤彰彦・現社長は、その成長の速さに驚かされたと、今でも申しております」と酒井さん。その勢いにパワーを見出して一緒に仕事をすることとなり、今に至ります。

もちろん当時写植を導入していた会社からは困惑の声が上がりました。結果として、デジタル化の流れについていく人とついていかない人に分かれてしまいましたが、そこには考え方の違いもあったのでしょうし、それまでは、文字、絵、写真、デザインと分業があたりまえだったので、フォントも少ない、ソフトウエアも欧米製と日本語をデザインするには非力な状況でした。またフォントやソフトウエア、プリンタなどを全てそろえるのには相当のお⾦がかかったそうです。

しかし、Macintoshの登場は、現在の制作フローに通じる、すべての工程をパソコン1台で構築できるシステムとデザイナーという存在を⽣み出しました。

UDフォントの誕生と普及

デジタルフォントとDTP技術が普及してきて、ここ数年「UD」という名前のついたフォントがよくつかわれていることにお気づきでしょうか。

「『ユニバーサル・デザイン』という考え方が、2000(平成12)年ごろより提唱されるようになりました。『年齢や能力、状況などにかかわらず、できるだけ多くの人が利用可能であること』が基本コンセプトにありました。フォントもそういうものに対応しなければならないとフォントベンダー各社がUD対応のフォントを提供し始めました」(酒井さん)

モリサワでは、「文字のかたちがわかりやすい」「文章が読みやすい」「読み間違えにくい」を基本コンセプトとする一方で、わかりやすさを重視するあまり、文字の美しさが損なわれることのないよう、視認性とデザイン性、双方のバランス調整がなされました。これらの書体は、ユニバーサル・デザインの考えに賛同された顧客や企業に使われています。

UDフォントは、公共機関や交通のサインや保険の約款約款、薬や食料品の成分表など、文字や文章での読み間違えが、事故につながるような業界で優先的に使われているそうです。また、UDデジタル教科書体は、教育現場の方の声を聴いて開発したため、読み書き障害を持った児童の方にも理解しやすく、デジタルデバイスでも読みやすい書体として自治体や教育委員会に推奨されるケースも増えているそうです。

酒井さんは「フォントは『アナウンサーや声優さんの声』ととらえています」と言います。いったいどういう意味なのでしょうか。

「読みやすい、お話を聞きやすいのが『明朝系』です。一方で、見出しに使われる『ゴシック系』は強調したい、伝えたいものがあるときに使います。声色が変わると印象が変わるのと同様、デザインや形状が変わり、文字を閲覧されている方に伝える印象も変わります。さまざまなシーンでご利用いただけるフォントをこれからも開発していきたいと考えています」(酒井さん)

文字で社会貢献を

モリサワが一番大切にしているのは、「社是・経営理念」である「文字を通じて社会に貢献する」ことだといいます。

「文字は国の文化でありインフラでもあるので、文字を提供することで社会の役に立ちたいということを社員全員が考えています。紙からデジタルなど、情報伝達手段とともに変わっていくメディアにどう対応していくのか、どのようにサービスを使いやすくするかについても同様です」と酒井さんは話してくれました。

また、「フォントというものは、情報を伝えたい側の思いがあってはじめて使ってもらえ、デザインされるものですから、ユーザーが使いたいと思えるものをつくり続けていきたいですね」とも思いを教えてくれました。ユーザー第一の精神は、写植の時代から脈々と受け継がれているものです。

写植とはなんだったのか

ここまで、写植の機械が開発され、デジタルフォントがさまざまなシーンで必要とされている現在までの流れを見てきました。いまはネット注文できる印刷会社も増え、PCの知識が少しでもあれば、簡単なチラシなら誰にでもつくれる時代に。

写植はいったい、どんな意味を持っていたのか、このごろふと考えるようになり、モリサワさんにお話しを聞いてみようと思い立ったのが今回の記事の始まりです。

もうすぐ80歳を迎える父は、印刷会社の写植オペレーターから独立して自分の会社を持ちました。写植機械は600万円。そして90年代の半ばには、まわりの雰囲気に追い立てられるようにMacintoshを導入。周辺機器と合わせて300万円ほどの投資でした。独立してからわずか20年ほどで時代が動くと、父は思ってはいなかったでしょう。

今回取材に応じてくださった酒井さんのご実家にも物心ついたときにはすでに写植機械があり、小型のオフセット印刷機と合わせてがっちゃん、がっちゃんと音が聞こえる中で育ち、小学生のころは重くて頑丈な機械のうえを飛び回って叱られていたとのこと。

写植機は常に現像するための暗室とセットです。酢酸のにおいがするなかで現像されて写植の版下は出来上がるのです。

先述した「一寸の巾」など、写植の技術に精通するには相当の時間がかかります。それでも、一度覚えるとどんどん仕事が来る、そんな時代がかつてはあったのです。

酒井さんは言います。

「最近は活字のブームといいますか、文字好きの若い人が増えています。そういったイベントに参加させていただくこともあるのですが、活字とデジタルフォントから活字の間の技法をご存じない方が多いですね。でも、そういう人にこそ写植の文化を伝えていきたいと思っています」

「活版印刷では鉛の活字が重かったり、種類を集めたりするのが大変です。写植において一文字一文字が文字盤に打たれ、サイズを変えることができるのは、その後のデジタルでのアプリケーションで文字を大きく、小さくしたりする、フォントのウエイト展開のもとになっています。そして日本語書体のデザインのバリエーションができたのは写植があればこそ。文字とフォントには欠かせない技術だと思っています」

機会があれば、数十年前の雑誌や書籍を探してみてください。そしてそこにある写植でつくられた版面を見つめていたら、写植にかかわった人々の思いがにじみ出てくるかもしれません。

※本稿の作成に際して、酒井大倫さまほか、株式会社モリサワのみなさまに大変お世話になりました。記して感謝いたします。