豊臣秀吉ほど、女性が大好きな武将はいないだろう。

名だたる武将らが「男色(男性同士の性愛)」の浮名を流した戦国時代。それなのに、豊臣秀吉にはそんな噂が一切なかった。そう考えると、ただ機会がなかっただけなのか、それとも、ガチで男性には一切興味がなかったのか。じつに、迷うところである。

下世話な話だが。後世の私たちでさえ、そう思うのだから。当時の家臣らも、同じ思いにかられたに違いない。実際に、わざと超美形の小姓を秀吉に近付けたことがあるのだとか。いわゆる、人間観察モニタリングである。

秀吉はとうとうその小姓に近付き……。やはり、秀吉も男色なのか。というところで、二言三言交わして、秀吉はすぐに部屋から出たという。のちに、小姓に会話の内容を確認すると。

「お前に似た姉妹や叔母など親戚の女性はいないか」

そう、秀吉は聞いたとか。笑い話の1つである。

そんな女好きな秀吉が手をつけた女性は、数えきれず。なんなら、数日だけ手元に置いて返したこともあったとか。ただ、高貴な身分の女性らは、たいてい側室に迎え入れた。というか、女性たちの立場からすれば。臣従の証として、秀吉に差し出されるほかなかったという方が正しいだろうか。

そんな側室の中でも、秀吉からすれば特別だったのが「加賀殿(かがどの)」。

じつは、この女性、前田利家の三女、摩阿姫(まあひめ)の側室後の呼び名。前田利家といえば、秀吉の友として有名だ。互いの妻同士も仲良く、家族ぐるみの付き合いをしていた間柄。

なんと、秀吉は。

そんな友の娘までをも側室にしていたのである。

今回は、この「加賀殿」、前田利家の娘で、秀吉の側室となった女性を取り上げたい。

婚約者がいたにもかかわらず。35歳も年上の父の友人へと嫁いだ彼女の波乱の人生とは、一体、どのようなものだったのか。早速、ご紹介しよう。

豊臣秀吉の側室は名将の娘がズラリ

豊臣秀吉ときけば、とにかく「派手」「豪奢」という言葉が思い浮かぶ。

秀吉が建てた京都の城郭風の邸宅である「聚楽第(じゅらくだい)」。宣教師のルイス・フロイスは、「聚楽」の意味を快楽と歓喜の集まりと説明し、「絢爛豪華」だと表現している。なんなら、聚楽第へ向かう際は、金箔で角を飾られた黒牛の牛車を使ったことも。

この秀吉の豪勢さは、屋敷や装備だけにとどまらず。催し物も、じつにインパクトの大きいものばかり。様々な工夫を凝らし、大名や公家を招待してはを楽しませたという。文禄3(1594)年の吉野の花見(奈良県)、晩年の慶長3(1598)年の醍醐の花見(京都府)などは、その代表格だろう。

花見以外にも、秀吉がお気に入りだった遊びがある。

それが、「瓜畑(うりはた)遊び」なるもの。簡単にいえば、瓜を作って売る庶民の暮らしを体現する内容なのだとか。

瓜畑などがある広大な場所に、「瓜屋」や「旅籠(はたご)屋」など数々の小屋を仮設。大名や公家らが庶民の服装に仮装して、その小屋で気楽な庶民の生活を体験して遊ぶのだとか。茶屋の接待もあって、手軽に楽しめる遊興の1つだったそうだ。

さて、豪華といえば。

忘れてはならないのが、秀吉の側室たち。彼女らの顔ぶれもまた、スゴイ。

まず、側室の代表格である「淀殿」から。

嫡男の豊臣秀頼(ひでより)の実母でもある彼女は、浅井長政と織田信長の妹である「お市の方」の娘。つまり、信長の姪となる。信長の死後、お市の方と再婚していた「柴田勝家(しばたかついえ)」は秀吉と対立。ついに、「賤ケ岳(しずがたけ)の戦い」で激突し、義父の勝家が敗れることに。結果、淀殿は、敵方の秀吉の側室へ。

一方、この淀殿と、従姉妹の間柄であったのが、もう1人の側室「松の丸殿」。

父は京極高吉(きょうごくたかよし)、母は浅井久政の娘。つまり、「淀殿」の父と「松の丸殿」の母は姉弟である。彼女は、かつて若狭(福井県)の武田元明(もとあき)に嫁いでいたが、この夫や兄が「本能寺の変」を起こした明智光秀の味方に。結果、光秀は秀吉に敗れ、夫は自刃。味方した兄は、彼女を秀吉の側室へと差し出して許された。

他にも、ズラッと。親族が名将揃いの秀吉の側室たち。「三の丸殿」は織田信長の娘、で、こちら「姫路殿」は、織田信長の弟である信包(のぶかね)の娘。なんだか非常にややこしいが。どれほど、秀吉は織田家が好きなのかというところ。

他にも、「備前殿」は宇喜多直家(うきたなおいえ)の未亡人。「甲斐姫」は成田氏長(うじなが)の娘である。「三条局(さんじょうのつぼね)」は蒲生氏郷(がもううじさと)の娘。錚々たる武将の名前が出るわ出るわ。

そして、忘れてはならないのが。

「槍の又左」としてバリバリの武闘派であった前田利家。その娘である摩阿姫(まあひめ)もまた、豊臣秀吉の側室に。まだ初々しさが残る年齢だったが、あっさりと豊臣秀吉に目をつけられたのであった。

35歳年下の加賀殿への手紙で、少し拗ねてみる秀吉

元亀3(1572)年、前田利家の三女として生まれたのが「摩阿姫(まあひめ)」である。一説には、正室のまつ(のちの芳春院)の子ではないとも。豊臣秀吉の手紙でも、まつを「加賀殿(摩阿姫のこと)の母」とせずに「利長の母」と表現していることから、摩阿姫は側室の子といわれている。

天正10(1582)年。摩阿姫は11歳。前田利家は、織田信長から北陸方面を任されていた柴田勝家(しばたかついえ)の配下となっていた。そのため、摩阿姫を、勝家の家臣であった14歳の佐久間十蔵(さくまじゅうぞう)と婚約させることに。年も近く、初々しいカップルの誕生であった。

しかし、同年に織田信長が「本能寺の変」で自刃。嫡男であった信忠も同様。これにより、摩阿姫の人生は大きく変わってしまう。というのも、織田信長の亡き今、次期ポストに名乗りを上げたのが、豊臣秀吉と柴田勝家だったからだ。

前田利家は友と上司の間で板挟みに。どちらに与するか迷う間に、天正11(1583)年、両者が激突。これが「賤ケ岳(しずがたけ)の戦い」である。このとき、柴田勝家は、前田利家が裏切らないようにと、摩阿姫を人質として北ノ庄城に置いていたのである。

それが、城内の騒動にかこつけて。摩阿姫は侍女、阿茶子(あちゃこ)に守られ、北ノ庄城を脱出。無事に父の居城へとたどり着く。前田利家も、当初は勝家側で参戦したが、途中より戦線離脱。最終的には、秀吉側の味方に転じたのであった。

なお、この戦いで柴田勝家、そして摩阿姫の婚約者であった佐久間十蔵らが自刃。彼女はまだ若い身でありながら、婚約者を亡くすことになる。

同年、4月28日に加賀(石川県)に入った秀吉。このときに、摩阿姫に目を付けたのだろう。利家も、前田家の安泰を考えればと、娘を側室に差し出すことに。それにしても、当時であれば、名目上はどうあれ、人質として娘を差し出すのはよくある話なのだが。現代の感覚でいえば、ちょっとした違和感を抱いてしまう。

さて。この35歳差の二人。

果たして、一体、どのような関係だったのだろうか。

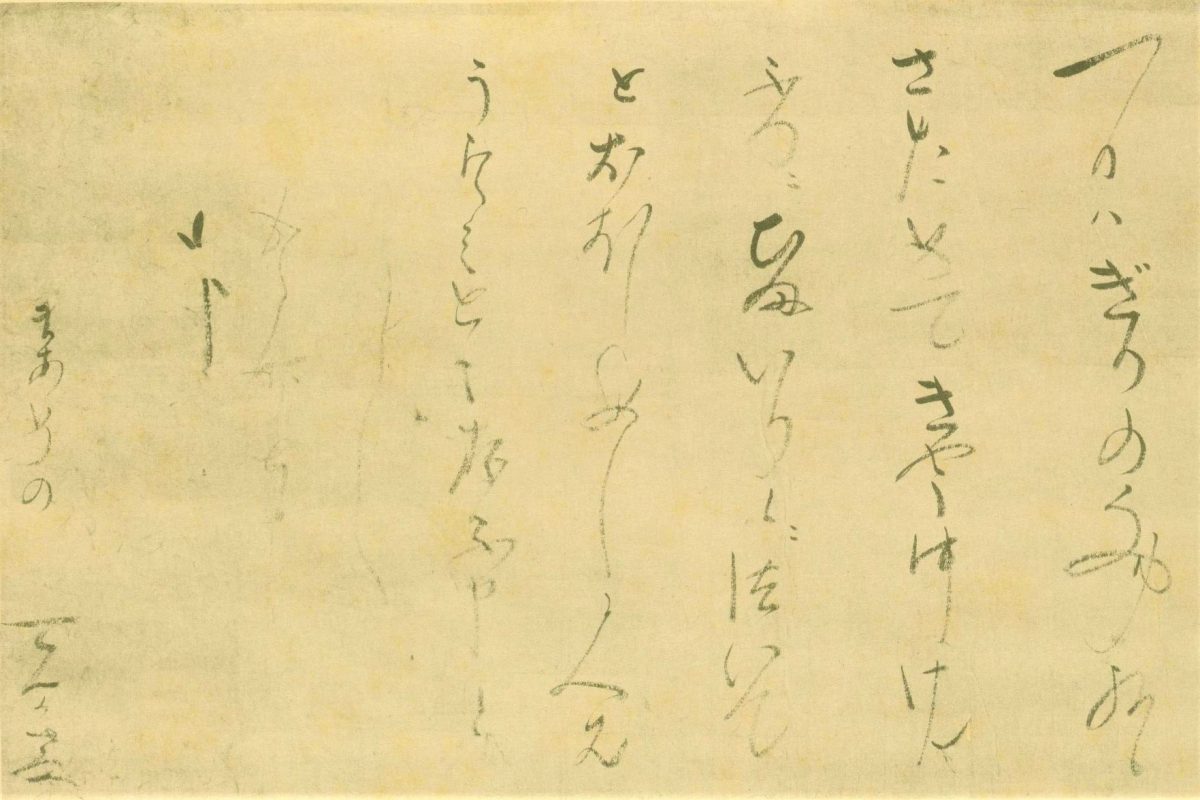

ここに、秀吉から「摩阿姫(側室後は加賀殿)」に宛てた手紙がある。一部を抜粋しよう。

「一日はぎり(義理)の文給候、さためて(定めて)きやう(京)けんふつ(見物)にまいり候についてとおほしめし候へは、うらみとも存不申候、かしく 五月廿七日 てんかさま まあめの」

(山本光編『前田利家 風雲百万石への道』より一部抜粋)

じつは、この手紙。日付はあっても、年代の記載がない。ただ、手紙の差し出しが「てんかさま」となっているので、豊臣秀吉が関白になった後ということは分かる。つまり、天正13(1585)年7月以降のこと。さらに、関白職を甥の秀次(ひでつぐ)に譲る天正19(1591)年12月以前までの間だろう。

なお、摩阿姫が、いつ秀吉の側室になったかについては諸説ある。

もともと秀吉の計画では、天正12(1584)年に、摩阿姫を大坂に迎えて側室にするはずだった。しかし、同年。秀吉は天下を取るためには避けて通れない相手と大一番の勝負に。徳川家康と織田信長の次男、信雄(のぶかつ)の連合軍と戦った「小牧・長久手(こまき・ながくて)の戦い」である。

戦いは決着がつく前の天正13(1585)年に講和へ。

一般的には、その帰り。同年8月に秀吉は金沢に立ち寄り、その時に摩阿姫を大坂へ連れ帰ったといわれている。ただ、この手紙の存在を根拠に、5月に摩阿姫が京都見物を行っていることから、翌年の天正14(1586)年の春に上洛したとの説もある。

どちらにせよ、14歳もしくは15歳の折に、摩阿姫は秀吉の側室となり「加賀殿」と呼ばれるようになった。

それでは今一度、先ほどの手紙の内容を吟味しよう。

先に摩阿姫が手紙を出し、その返信という形式のようだ。

「お義理の手紙を頂いた」と、早速、秀吉は皮肉を入れつつ、「京都見物をしているだろうから恨めしく思っていない」と結んでいる。

どうなのか。秀吉。

当時50歳の妻子持ち。そんな彼が出した15歳の少女への手紙。いや、年齢や妻子持ちなどと書くと、偏見で間違った認識を与えてしまいそうだ。書き直そう。天下人である秀吉が、側室となるうら若き摩阿姫に出した手紙。

思いのほか、少し拗ねている態度に、興味がわく。

友の娘である前に、1人の女性とみていたのだろうか。他にも、側室となった「加賀殿(摩阿姫)」に宛てた手紙は何通もある。中には、「会いたいから必ず来るように、しかし、自分に会いたくなければ来なくてよい」などの文言が入ったものも。

それが、秀吉の女性に対する常套手段なのかもしれないが。押したり引いたりと駆け引きをする様子が、なんとも意外である。確かに、イケメン武将で有名な前田利家の娘となれば、加賀殿(摩阿姫)は美少女だったのだろう。大事にする気も分からなくもない。

それにしても、加賀殿(摩阿姫)への待遇は異例だ。

病弱なところも配慮されたのか。聚楽第が完成した天正15(1587)年には天守に住んでいたようだが。天正19(1591)年には、城内の前田邸での暮らしをスタートさせている。

他の側室とは大きく異なり、側室だが、実家に預かりの身。気ままに暮らしながらも、必要とあれば、出向いて秀吉に会う。なんなら、気分が良くないとお断りすることも。ある程度の自由は確保されていたようだ。

そして、遂に。

慶長3(1598)年の「醍醐の花見」ののち。加賀殿(摩阿姫)は、側室を辞することが許される。こうして、彼女は、ようやく秀吉のもとから去ることができたのであった。

最後に。

加賀殿(摩阿姫)のその後をご紹介しておこう。

静養を理由に秀吉の側室を辞したのだが。予想外に早く全快。大体1、2ヵ月ほどだというから、超絶早い見事な復活である。

さらに、秀吉の許可を得た上で、なんと、加賀殿(摩阿姫)は再婚するのである。次の嫁ぎ先は公家。万里小路充房(までのこうじみつふさ)のもとへ。子もできて、「前田利忠(としただ)」という名に。前田姓を名乗った利忠は、2代加賀藩主の前田利長に召され、3代加賀藩主の利常からは、5,000石を賜ることとなる。

一方、加賀殿(摩阿姫)はというと。

残念ながら、その後の様子は定かでない。ただ、再度体調を崩し、金沢に戻ったあと、万里小路充房と離別したともいわれている。さらに、別の男性と再婚したとなどの噂もあるが、不明である。

慶長10(1605)年10月13日、加賀殿(摩阿姫)永眠。享年34歳。

その短い生涯を、最期はゆっくりと閉じたのであった。

波乱万丈な人生は、何も、彼女だけではない。

戦国時代には、同じような、いや、もっと過酷な人生を送った女性たちが数多くいる。そいう意味では、婚約者を自刃させた敵将の側室となったものの、それがたまたま父の友人で、大事にしてもらった加賀殿(摩阿姫)は、まだマシな方なのかもしれない。

特に、秀吉の晩年。

自身の死を悟ったからなのか。側室という立場から解放し、再婚まで許可したのは、ある意味、愛情の裏返しともいえる。

こう考えれば、愛情には様々な形があるのかも。

ほとばしる激情を抑えきれないものから。友人のように理解し合えるもの。そして、父娘のように静かに見守るもの。

それは、当人同士しか分からない。

けれど、少なからず。

加賀殿(摩阿姫)は、感じることができたのではないだろうか。

参考文献

『前田利家 風雲百万石への道』 山本光編 新人物往来社 2001年10月

『戦国の城と59人の姫たち』 濱口和久著 並木書房 2016年12月

『山内一豊の妻と戦国女性の謎』 加来耕三著 講談社 2005年10月

▼秀吉の歴史小説といえばこちら

新史 太閤記(上)(新潮文庫)