キャバレーが好きである。もう東京からは消滅してしまったが、あの豪華絢爛な世界には、なぜか興味を惹かれてしまう。それについて書いてみようと思いたって企画を思いついた。かつて赤坂にあったナイトクラブ・ミカドとそれをつくった山田泰吉の物語。1964年の東京五輪を目当てに15億円を投じて生まれた世界の社交場。

それについての蘊蓄記事を書くのは、やめた。そんなもの、既に出ている本を読めばだいたいのことは書いてある。それをまとめれば、だいたい2時間。原稿料とも折り合いがつく。でも、きっと『和樂web』で求められているのは、そんな原稿じゃない……。

テレビ局が発行していた無二の雑誌が消えた

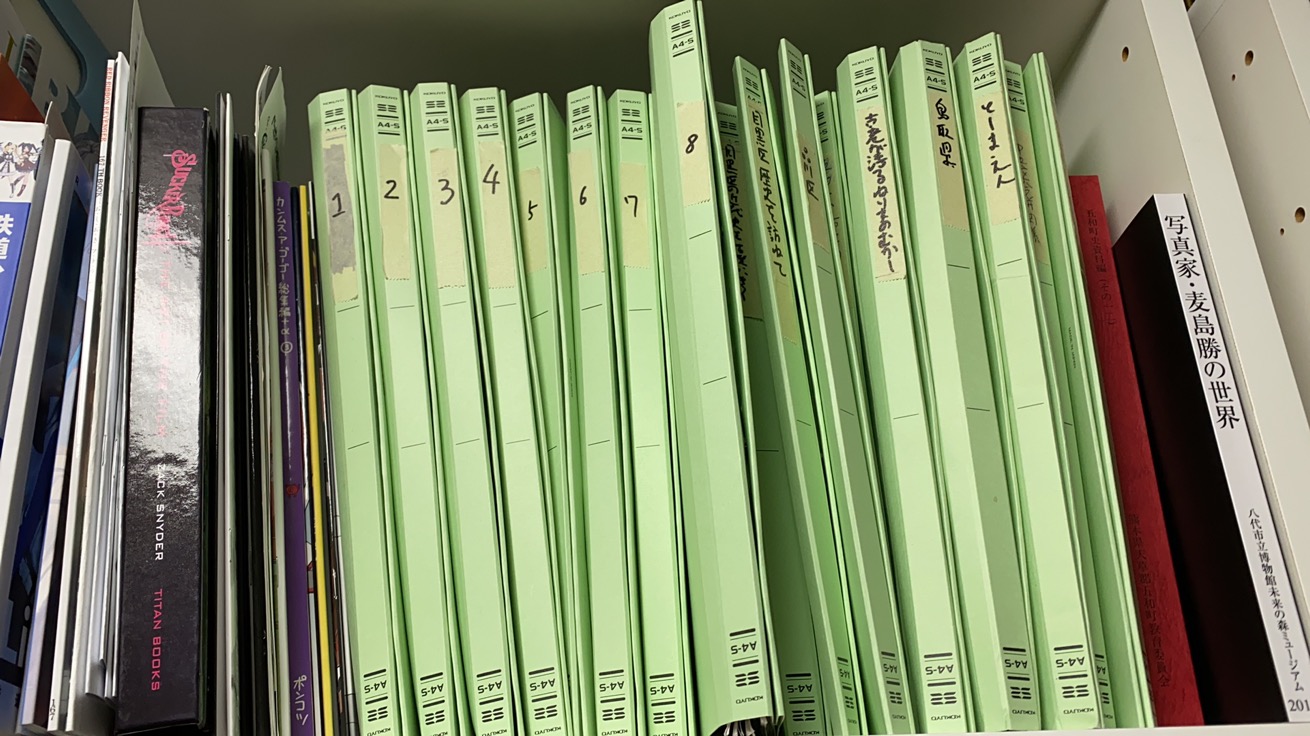

昨年の秋、雑誌『調査情報』が通巻557号で休刊となった。1958年のラジオ東京の時代に始まりTBS編成考査部を経て、子会社のTBSメディア総合研究所へと発行元を変えながら40年以上続いてきた雑誌の歴史が終わった。1993年に一度休刊した後に1996年に隔月刊誌として復活したこともあるが、もう一度同じようなことがあるとは思えない。

この雑誌は放送局が出版する紙媒体としては特異な存在であった。通例、放送局に関連するテーマである放送文化の解説や番組批評に留まらず、本業である放送でもとりあげないようなルポルタージュや時事解説も取り上げてきた。最終号でもスポーツ文化評論家の玉木正之氏が「オリンピックの抱える「根本的問題」」のタイトルで、コロナ禍で一年延期してでも開催せざるをえない東京五輪の背景にある商業化、とりわけ各国テレビ局より支払われる放映権料の問題を取り上げている。

このような硬派な雑誌も継続できなくなってしまう時代。出版業界でも業界動向を追う上で欠かせなかった『出版ニュース』が2019年3月下旬号で75年の歴史を閉じた。ボクも時々、原稿の依頼を受けていたんだが業界の唯一無二の情報誌が消滅してしまったことには、いまだに驚きは隠せない。『調査情報』の休刊もメディアを取り巻く状況の変化といえるわけだが、ボク自身も定期的に買う雑誌ではなく、なんとなく読みたい記事がある時だけに図書館で読むものになっていた。娯楽誌から専門性の高い雑誌まで、おおよそ雑誌というものは、なにかひっかかる記事があって買うもの。そのついでに代金がもったいないとパラパラめくるページの合間に、本当に引き込まれる記事があるものだ。

本当に読みたいものとは偶然出会いがち

もう出版社ごとなくなってしまったが日本出版社から出ていた『レモンクラブ』というエロマンガ雑誌があった。この雑誌なんて読者の目当て以外の部分が充実した典型例。エロマンガが並んだ巻末にコラムのページが続いているのだが『毎日新聞』の映画記者出身で『キネマ旬報』の審査員なんかもやっていた松島利行が連載を持っていて、おおよそ読者層が違うであろう日本映画史に健筆を振るっていたのだ。だいたいがこの雑誌はちくま文庫で『出版業界最底辺日記―エロ漫画編集者「嫌われ者の記」』なんて著書も上梓している名物編集者の塩山芳明が編集していて(なんか用があって電話するとネットの日記に「昼間たかしから電話があった厄日だ」とか書くとんでもない人である)、表紙に「1962年の集団就職列車号」「小沢一郎は当然であるが土井たかこと野中広務も引退して隠居生活しやがれ号」とかキャッチを入れてる、とんでもない雑誌なんだが、どう考えても松島の映画コラムは読者層が違う気がする。なのに、これが抜群に面白くてマンガよりもこっちを読みたくて買っていたのを覚えている。おかげで、若松孝二の映画『壁の中の秘事』が1963年のベルリン国際映画祭に正式出品されて大絶賛されたものの、日本では「国辱映画」と罵られた顛末は高校生の時に知った。

いくらでも書き続けることができる夢

さて『調査情報』である。いつも買っているわけではない雑誌を休刊するからと買ったのは、なにも感慨に耽りたかったからじゃない。沢木耕太郎のインタヴューが掲載されているからである。ノンフィクションの大御所である沢木を育てたのが『調査情報』だったことは、よく知られている。その才能を見事に引き出した当時の編集者との時間に興味が惹かれたからである。

11ページにわたるインタビューの中では『調査情報』との出会いと別れが記されている。ページも限られているため、幾分かひとつひとつのエピソードを圧縮している感は拭えないが、そこにはいくつかの引き込まれる部分がある。中でもボクが興味を持ったのは

与那国島を取材した『視えない共和国』を書いた時のエピソード。取材を終えて、書いた原稿は50枚の予定が200枚に。にも拘わらず当時の編集部は「いくらでもいいから書き続けろ」と掲載ページどころか、発売日まで遅らせてくれたことを語る。取材し、体験を重ねた書き手の意志にすべてを預ける編集者の姿勢、これがカシアス内藤を取材しているはずが、気がついたら試合のブッキングにまで取り組んでいる『一瞬の夏』に象徴される「私ノンフィクション」の方法論を育てたことは想像に難くない。

取材だけでもまだ足らない

ちょうどこの原稿を書いている最中に『朝日新聞』デジタル版に掲載されていた「やめられぬ「こたつ記事」 スポーツ紙が陥ったジレンマ(https://www.asahi.com/articles/ASNDL76N5NDBUTIL056.html)」という記事を読んだ。ページビューを重視して、ソーシャルメディアでの著名人の発言を切り貼りしてクリックされやすい、記事を粗製濫造する風潮を戒めるスタンスの記事だった。ようはちゃんとした取材、流行の言葉でいえばファクトチェックをして書くべきというものだ。しごくまっとうな提案なのだが、ボクはどこか腑に落ちなかった。取材するだけなら誰でもできると思うからだ。ならば、その取材のメモからどこを拾うのか。はたまた、どういったスタンスで書くのか。ようは己の立脚点こそが重視されなくてはならぬ。でも、この記事では「こたつ記事」の背景にページビュー稼ぎ以上のものは見えてこない。それに手を染めざるを得ない、メディアの最前線の悲哀はどこにいったのか。

数年前に某出版社の仲のいい雑誌編集者からウェブ用に、ほかの媒体の記事を切り貼りして記事にする仕事を受けた。ひとつ記事をでっち上げて3000円。あまりにバカらしいが一日5本は渡すというので、仕事も少ない時期なので受けた。一月ほどやったら「外注の経費が減らされたので……」という理由で終わった。どんなに高邁な理想を掲げても、霞を食べて生きるわけにはいかない。そこまで見通すことができなければ、取材はするだけの価値を持たないと思うのだ。

国策のナイトクラブだったミカド

そんなことを考えながら手にとったのが、沢木のノンフィクション集『馬車は走る』(文春文庫 1987年)だった。この中の「帝」は、ナイトクラブ・ミカドの顛末を、それを築いた山田泰吉の人生を描いている。

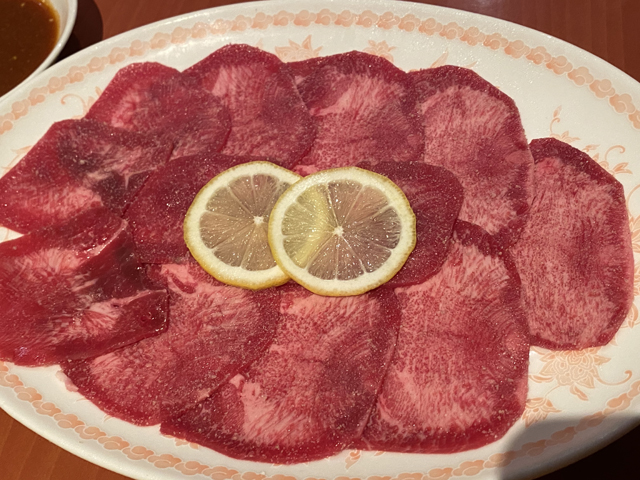

1961年10月に料亭やナイトクラブがひしめく東京都港区赤坂に出現したミカド。地上6階地下1階、総面積は8260平方メートル。入口を入れば壁には巨大な棟方志功の版画が掲げられている。その先にあるのが、ウェイティング・サロン。和洋を組み合わせた赤・青・黄色・緑が鮮やかな幻想的な調度品の並ぶ部屋。そこから従業員にかしずかれて入る1200人収容の大ホール。舞台では、毎夜世界各国から呼び寄せたショーが上演される。パリはリドの踊り子に、ラスベガスの夜を賑わせる歌手、リオデジャネイロのスター。フランク・シナトラが来た時には、宮様たちも招待された。客は日常を忘れた空間で食事と酒を楽しむのだ。

大野伴睦の後援で銀行団が7億円ともいわれる大量融資を行って、国策事業とも噂された日本で初めての紳士織女の社交場。世界的要人も来日した際には羽田から車を直接走らせる東京の新名所。「世界の夜がやってくる」とまで豪語されたミカドは、わずか3年後の1964年に潰れた。すべては新しく、かつ豪華過ぎたのか。本場のままにホステスのいない営業は受け入れられず、灰皿ひとつで8000円もする豪華なしつらえは、値段に跳ね返っていた。

そして金は一粒もでない金山開発へ

そして、表舞台から姿を消した男を沢木は追い続ける。

この山田という男を正面から見据えた時に、ノンフィクションの題材としたくなるかといえば、そうはならないだろう。同時代の人ならば、あまり関わり合いになりたくない「山師」である。最初に財をなした名古屋の人に聞くと今でも「あれは、一種詐欺師の類いですよ」ともいう。なにしろ、ミカドもオープン当初からすべてが借金。高利貸しから借りた返済に追われる砂上の楼閣だった。山田は1988年9月に埼玉県入間市の病院で死んだが、晩年の風聞は怪しいものだらけ。氏の数年前の1983年には茨城県久慈郡で埋蔵量400トン、時価1兆2000億円の金山を開発すると会社をつくって話題になった。当時の週刊誌も取材に出向いているのだが、まだ金の欠片もでちないというのに地元の町長を招いて開山式を開き、あちこちから千万単位で出資を集めていた。出す方も「宝くじより当たる確立は高い」とかいう顔ぶればかり。

そんなアヤシサが溢れる人物を沢木が追ったのは金山にさかのぼる数年前のことである。そこで描かれるのは、沢木が山田の行方を求めて追う物語。本人を見つけてインタヴューするのではない。その人となりを記すために人物伝は記されるが、ただひたすらに山田に会うために靴底をすり減らす物語が続くだけ。その記述の果てにようやく沢木は、山田の住むマンションへとたどり着く。そして、守衛に呼び出されて出てきた山田を前に沢木は「彼はまだギブアップしていない。私は心の中でそう呟いた」と記す。そして、そのまま物語は「その日、彼はひとりで語り続けた」に始まる1ページと3行のエピローグで幕を閉じるのだ。

本人に取材出来なくても、書ける

これでいいのである。

山田の人となりは、そこまで積み重ねられた文章と僅かな出会いのシーンで十分に知ることができる。そこまで至る記録も、そこはかとなく見え隠れする山田の人生のアヤシサを暴くでもないし、称賛も批判もすることはない。なぜなら、そんなことをせずとも、一瞬にその人の本質が見えるからである。ここに、報道とか解説、論評などとは異なるノンフィクションの魅力が見えてくる。「こたつ記事」を批判しつつも、ただ取材をするだけでは、本質を示すことはできないのだと、沢木の作品群は教えてくれる。

沢木の一連の作品群は、本当に魅力的な作品というのは、作者本人のことを書くことなのだと教えてくれる。ボクもそうした作品からなにかの技術や精神性を盗もうと読む。むしろ「最近、ノンフィクションはなにを読んだか」と問われると、困ってしまう。都内の書店でもっともノンフィクションが充実しているのは紀伊国屋新宿本店の2階だと思う。そこで棚の前に立っても、なかなか興奮する作品には出会えない。国外の作品でもそうである。沢木が影響を受けたとされるニュー・ジャーナリズムはアメリカ発祥のもの。その代表的な書き手である、ゲイ・タリーズは1970年代の性文化の変容を描こうと自らピンクな店まで経営した。タリーズの名を知らしめたのは『エスクァイア』の1966年4月号に掲載された『フランク・シナトラ、風邪をひく』なのだが、これはアポを取ってシナトラの取材に出かけたら風邪を理由に断られて始まる物語。友人や家族や取り巻きにだけ取材し、本人には一切話を聞かずに風邪を理由に取材をキャンセルするまでを描いていくのである。

『和樂web』には歴史テーマの記事がよく書かれている。歴史的事実は動かしようはないが、その事実をどう捉えるかに書き手の力量が問われているように思う。単なる蘊蓄の羅列でも、ゆるふわな歴史愛好でもない、読み手の魂を震わせる作品はできるかは、書き手がいかに「私」を描くかに委ねられていると思う。

<参考文献>

・『週刊読売』1960年6月12日号

・『新週刊』1962年8月23日号

・『週刊新潮』1983年7月28日号

・『週刊文春』1988年12月15日号

▼あわせて読みたい 和樂webおすすめ記事

常識が瞬く間に崩壊した2020年。コロナ禍のいま考える、深夜営業という存在