現代言語学においてトップに君臨するのが、ソシュールやチョムスキーといった面々だ。

そこに日本人の名はない。

果たして日本には優れた言語学者はいないのか……。

結論から先に言おう。歴史を遡ると、日本が誇るべき言語学者は確かにいた。

それは真言宗を開き、高野山に金剛峯寺(こんごうぶじ)を建立した空海だ。

空海の生い立ち

空海は宝亀5(774)年6月15日、香川県の西部の善通寺市のちょうど中央に位置する善通寺にて、佐伯善道(さえきよしみち)と玉寄御前(たまよりごぜん)の子として誕生。「弘法大師(こうぼうだいし)」や「お大師さま」の尊称で知られる彼は、佐伯眞魚(さえきのまお)として生を受けた。

空海が15歳の時、母方のおじに当たる阿刀大足(あとのおおたり)の付き添いのもとで上京し、学問を学び始める。18歳になり、都の大学で学問を続けるも、官吏養成を目的とした体制は空海には合わないものであった。

その後改心し、仏道に進むことを決心した空海は、一人の僧から密教を学ぶことに。四国や奈良の吉野で修行を重ねる中で、24歳の時に『三教指帰(さんごうしいき)』を著し、仏教と道教との違いを明らかにした。そして、仏教の研鑽を続ける中で密教の根本経典である『大日経(だいにちきょう)』とも出会うことになる。『大日経』について深く知りたいと思った空海は、31歳の時に唐への留学を決意。遣唐使船に乗って入唐した。

現存する日本最古の辞書を編纂

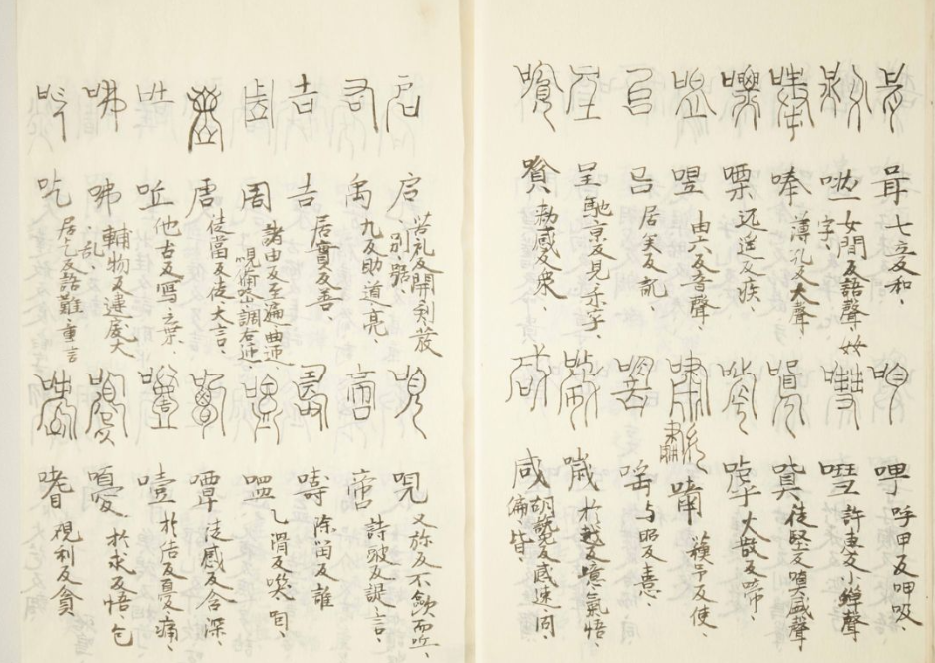

空海と言えば、日本国内において現存する最古の辞書である『篆隷万象名義(てんれいばんしょうめいぎ)』を作った人でもある。

永久2(1114)年に書写された『篆隷万象名義』の唯一の古写本は、国の重要文化財に指定されており、日本国内では京都の高山寺蔵本として所蔵されるのみである。なお、“日本国内では”としたのは、中国や台湾では『篆隷万象名義』の複製本が出回っているためである。台湾の国立故宮博物館に所蔵されているものは、清の学者、楊守敬(ようしゅけい)が書き写したとされる『篆隷万象名義』の写本と見られる。

ちなみに、原本である『玉篇』だが、当初は全30巻から成る大型辞書として編纂。ところが、中国で早くに散逸し、現存するものはその8分の1であり、後は逸文を通じて伝えられるのみ。書き写した時点で誤字も多かったとはいえ、原本『玉篇』の元の姿を知るうえでの参考になり得るという点で、高山寺本『篆隷万象名義』は史料的価値が高いと看做されている。

『篆隷万象名義』は現在、同じく平安時代に編纂された『類聚名義抄(るいじゅみょうぎしょう)』や『新選字鏡(しんせんじきょう)』とともにデータベース化され、その全文テキストはIT開発者向けのプラットフォーム「GitHub」で公開中である。

空海は日本最強の言語学者!?

現代においては、例えば小泉保(こいずみたもつ)や金田一春彦のように、辞書の編纂に携わった偉大な言語学者の多くは、言語学界に著しい功績を残しているが、空海もその例外ではない。事実、空海は「声字実相義(しょうじじっそうぎ)」と呼ばれる言語学の理論を提唱しており、紛れもなく言語学の一人者なのだ。

空海をめぐっては、平仮名を考え、いろは歌を作った張本人であるという俗説が一人歩きしている。一般に、具体的な時代は定かではないけれども、奈良時代までに大陸から漢字が伝わり、漢字の音を借用した万葉仮名が生まれ、平安時代初期に平仮名が成立したと言われている。空海が活躍した時期は、ちょうど平仮名が成立した時期と重なるため、そのような俗説が生まれるのも無理はないだろう。ただし、これは根も葉もないデマである。

平仮名は、誰か一人が作ったというものではありません。江戸時代までは、空海が作ったということが広く信じられていましたが、ありえないことです。(中略)いろは歌が出来たのは空海の時代よりだいぶ後のこと(11世紀)ですから、それもありえないことですが、いろは歌は、その内容が仏教の重要な考え方である「無常観」を大変簡潔に表したものと読めるので、日本を代表する僧侶である空海が作者であると考えられるようになったのです。

(国立国語研究所のサイトに掲載された国語学者、矢田勉氏のコメントより)

空海が提唱した日本初の言語学の理論『声字実相義』とは?

『即身成仏義(そくしんじょうぶつぎ)』、『吽字義(うんじぎ)』と並び、空海の重要な経典のひとつとされ、日本初の言語学の理論である『声字実相義』とは、読んで字の如く声と字と実相の条理だ。

声を出せば無意味でなく、必ずそれは物の名を表わす。これを字という。名は必ず本体を招き表わすものである。これを実相という。声・字・実相の三種がそれぞれに分れていることを義と名づける。

(下村武の論文「記号・情報・文字:空海の『声字実相義』より)

空海によると、基本的に「声=字=実相」であり、声(すなわち、音声)や文字は実相、つまり実際のイメージに等しい。

さて、その『声字実相義』の内容を一言で表すと、以下の通りだ。

「存在はコトバである」。あらゆる存在物、あらゆるものがコトバである。つまり存在物は存在性そのものにおいて根源的にコトバ的である、ということをこの命題は意味する。

(井筒俊彦著『意味の深みへ 東洋哲学の水位』より)

密教的存在論では、我々の経験世界を構成する一切の事物事象は、いずれも経験的次元に働くコトバのなかに自己顕現する異次元のコトバ、絶対的根源語-宗教的用語で言えば大日如来のコトバ-の現象形態ということになる。要するに、すべてのものは大日如来のコトバ、あるいは、根源的にコトバであるところの法身そのものの自己顕現、ということであって、そのかぎりにおいて現象的存在は最高度の実在性を保証されるのである。

(同上)

「人間のコトバは大日如来を源泉に生まれる」というのが空海の思想の核心である。空海の言語観を支える「法身大日如来が説法する」、つまり「コトバを語る」という方法は、イスラム世界の文字神秘主義やユダヤ教のカッバーラー神秘主義にも構造的に通じるものがある。

現代言語学の潮流を汲むソシュールとの違い

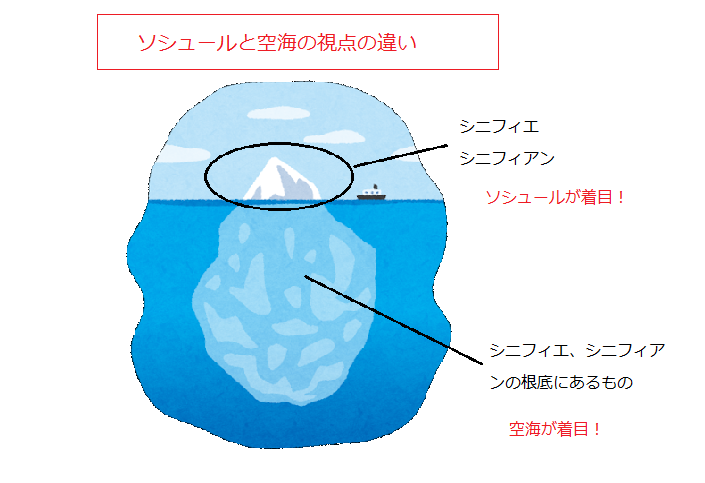

ここで、空海の言葉に対する捉え方をさらに理解するには、現代言語学のソシュールと比較すると分かりやすいだろう。

現代言語学によると、言葉はシニフィアン(signifiant/音、文字)とシニフィエ(sinifie/イメージ)(※)という2つが結びついた記号であり、それによって社会的記号コードとしての言語(ラング)が成立し、対人コミュニケーション(パロール)の中で表出される。ざっくばらんに言うと、これが現代言語学で支持されているソシュールの言語観である。

※空海の理論と照らし合わせると、シニフィアン=「声」「字」、シニフィエ≒「実相」である。

例えば「山」について考えるとしよう。大抵の人は上の図にあるような情景を思い浮かべるのではないだろうか。田畑の向こうに連なる山そのものは物理的存在物である。ここで、頭の中に浮かぶ山のイメージがシニフィエであり、それに対応する「山」という言葉がシニフィアンである。こうして、私たちが日常において発する言葉のひとつひとつは、シニフィエとシニフィアンという構造により成り立っているとするのがソシュールの根本的な考えである。

しかしながら、言葉とそのイメージとの間には不均衡性があり、声(文字)の根底には実際のイメージと結びついていない不定形の意味エネルギーが星雲の如く漂っている。それを説いたのが空海である。(以下の図にある氷山は、隠れた部分を含めてコトバを表す)。

ここで、「山」の例に戻るとしよう。言語意識の表層領域では、ごく普通の、平均的な、ありきたりな山に過ぎない。ところが、日本において信仰の対象となっている「霊峰」を思い浮かべると、それは単なる山ではない。生前東洋思想やイスラム諸国の研究に携わってきた東洋哲学者の故・井筒俊彦氏は、「山」が表す深層的な意味についてこう解釈している。

深層領域では、それは山という固定したものではない。そこには、遊動的で、不断に姿を変えてやまぬダイナミックな意味エネルギーの流れが、なんとなく山という意味、あるいは漫然と山的なもの、山らしきものに向かって焦点をきめようとしている、とでもいうような意味生成の過程的状態が見られるだけである。

(井筒俊彦著『意味の深みへ 東洋哲学の水位』より)

その具体的な一例は、古代中国に伝わる易(えき)の八卦(はっけ)のひとつ、「昆(ごん)」においても見られる。

『周易』(易経)の八卦の一つ、「昆」にその具体的な一例がある。「昆」とは上に陽爻を一つ、その下に二つの陰爻を重ねた陰陽のコンビネーションで、山を記号的に表わす、すなわち山を意味する、と言われている。が、勿論、「説卦伝」の説明をみればすぐわかるとおり、表象的な意味での山では、決してない。

(井筒俊彦著『意味の深みへ 東洋哲学の水位』より)

ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学(MIT)で教鞭をとり、言語学の発展に多大なる寄与を果たした言語学者の故・ローマン・ヤコブソン氏でさえも、昭和42(1967)年に開催された第2回理論言語学国際セミナーの中で、空海は日本で最も偉大な言語学者であると発言している。また、『声字実相義』の中で空海が導き出した結論にソシュールの見解との一致が見られること、ソシュールに続く形で独自の理論を提唱したフランスの哲学者、ジャック・デリダ氏にも空海の言語思想が生きていることを東京大学名誉教授の故・服部四郎氏は指摘。これらの点を踏まえても、空海はソシュールが誕生する1000年以上も前に、コトバの本質に関してある程度先鋭的な見方を示していたということが言える。よって、そんな空海は間違いなく現代言語学の祖として崇められるソシュールを超える世界最強の言語学者であろう。

ここからは、西洋の言語学には見られない『声字実相義』の視点をいくつか挙げていきたい。

自然界に存在するあらゆる音が持つ意味を釈明

この世の中には無数の声が存在する。過去何千年と続いてきた森の中には大木がある。その幹には大小の穴があり、その穴に風が当たるたびにそれぞれ異なる音が生じる。恐らく穴の大きさや形にもよるが、その音とは泣きわめく声であり、歓喜の声である。いずれにせよ、全く音のない天の風によって喚び起こされたものである、これは空海の『声学実相義』が示すところの本質である。

(井筒俊彦著『意味の深みへ 東洋哲学の水位』より)

空海の『声字実相義』について簡単に説明すると、「地」「水」「火」「風」「空」の五大構成要素が物質世界をなすとともに、それぞれが独自の響き、すなわち声を発しているという考えを前提に成り立っている。(一方のソシュールの理論では、西洋の言語学ではこうした耳では聴き取れない声は考慮の対象とされず、その点においても空海の理論はソシュールを凌駕している)。そして、太古の森の中で風が当たるたびに異なる音を出す大木も、空に轟く雷鳴も、泣きわめく声もみな大日如来のコトバであり、大日如来は仏の世界から地獄の底まで、あらゆる存在世界でコトバを語っている。ここで、上で述べた「存在はコトバである」とも繋がってくる。

コトバの起源を宇宙に求める

そもそも人間が話すコトバの起源はどこにあるのだろうか。それを宇宙に求めたのが空海だ。

コトバは、ここでは、宇宙に遍満し、全宇宙を貫流して脈動する永遠の創造的エネルギーとして現れる。常識的人間にとっては、これはたんなる想像、あるいは空想にすぎないのかもしれない。しかし、ある種の人々にとっては、これは、その哲学的思惟の根柢に、こういう一種の実在感覚がある。その実在感覚の圧倒的な力が、この人たちに、宇宙的スケールの創造力、全宇宙にひろがる存在エネルギーのようなものを、どうしても構想させずにはおかないのだ。

(井筒俊彦著『意味の深みへ 東洋哲学の水位』より)

例えば人間の声の場合、それは声帯の振動を通じて発生する“音”であり、その音とはエネルギーの波に他ならない。音と言っても人間の耳で感じるものがすべてではなく、天の声のような不可聴領域の音も含まれるであろう。空海いわく、こうした類の音は虚空を吹き抜け、宇宙を貫流している。そして、音の出現とともにコトバが生じ、コトバが始まるところに意識が生まれ、そしてそこから存在世界が広がっていく。大日如来は宇宙神であり、そこに宇宙の生命力や知恵が帰一するのだと空海は言う。こうした視点も西洋では見られない点のひとつだ。

話は変わるが、現代言語学では1980年代から、米国の言語学者ジョージ・レイコフおよび哲学者マーク・ジョンソンの共著『Metaphors We Live By(邦訳タイトル:レトリックと人生)』をきっかけに、新勢力として認知言語学が台頭し始めた。そこには空海にも通ずる知見が見出される。

まず、「Mike was in Tokyo(マイクは東京にいた)」という表現を挙げると、マイクが「東京」という入れ物の中にいるという見立てが存在する。私たちの言葉に表れるこうした見立ては人間が存在するところにあり、「存在はコトバである」という空海にも通じる。ただ、レイコフらの主張が人間の日常的経験のレベルの話にとどまっているのに対し、空海が展開する密教的存在論では、言葉の成立はもはや経験的次元の問題ではなく、経験的次元と宇宙的次元を紐づけて考えるという立場をとっており、レイコフのそれとは本質的に異なるかもしれない。

一般的な文脈では音(声)よりも意味が強い。一方で、宇宙レベルではこの関係が逆転し、音は巨大な力を帯び始める。大日如来(=人間)から絶対的な声が発せられた後、解釈的な読みが無限的に生成され、そこに存在世界の扉が開かれると空海は説く。ここで、人間による解釈的な読みについて言及しているのがレイコフであり、空海とレイコフの理論的連続性が窺われるように筆者は思うのである。

最後に、空海は画期的な言語学の理論を打ち出しているにもかかわらず、なぜ言語学者として評価されてこなかったのか……。江戸時代には『万葉代匠記(まんようだいしょうき)』を著した国学者の契沖(けいちゅう)がそうであるように、空海の『声字実相義』に見る言霊思想に着目し、その言語哲学を高く評価する人もいた。ところが、江戸の国学研究では空海に見る形而上学(けいじじょうがく)的な言語観がタブー視されており、形而上学を持ち込まないことが良しとされていたのだ。こうして、江戸時代におけるその風潮が言語学界における空海とソシュールの評価の分かれ目となったと見ることができる。

あとがき

近年、「現代言語学の父」と称されるノーム・チョムスキーが「宇宙人の言語は人間の言語と同じである」という突拍子もない発言をし、言葉の本質に関わる究極的な問いに対する答えを宇宙の次元から追求する姿勢を示したことは記憶に新しい。チョムスキーと言えば、あらゆる言語は共通のルールに基づいていると主張しており、これを宇宙人の言語にも適用した結果が、平成30(2018)年5月26日、米国カルフォルニア州ロサンゼルス市で開催された「METIインターナショナル」における上記の発言である。

一方で、実際にデータを検証しておらず、信憑性に欠くとの理由で、自然言語処理界隈からの反発もあった。確かに、自然科学を重んじる側からすれば荒唐無稽な考えだろう。が、今後コトバの本質について宇宙の次元からどのような見解を展開していくのかは興味深い。西洋言語学がコトバの本質に関する究極的な問いに対して、最終的に辿り着く先やいかに……。そして、そこでは空海はどのような形で生き続けるだろうか。

アイキャッチ画像:Colbase(真言八祖像のうち 空海)をもとに筆者が作成

(参考文献)

『意味の深みへ 東洋哲学の水位』井筒俊彦 岩波文庫 2019年

「篆隷萬象名義解説」高田時雄 『定本弘法大師全集』第9巻 1995年

『レトリックと人生』G・レイコフ、M・ジョンソン著 渡部昇一、楠瀬淳三、下谷和幸訳 大修館書店

『ソシュールと言語学:コトバはなぜ通じるのか』町田健 講談社現代新書 2004年

「言語現象雑考 (2) : 空海の言語観について」下村武 『大阪府立工業高等専門学校研究紀要15』1981年

「記号・情報・文字 : 空海の『声字実相義』考序説」下村武『大阪府立工業高等専門学校研究紀要16』1982年