『源氏物語』の主人公・光源氏は、少女趣味的な性癖があったのでは、と言われることがあります。その理由は、まだ幼い少女を半ば誘拐のように自宅に連れ帰ったエピソードによるものでしょう。この少女は若紫(のちの紫の上)と呼ばれ、光源氏最愛の妻として描かれます。

若紫との馴れ初め

光源氏が若紫と出会ったのは、光源氏18歳、若紫10歳くらいの時期でした。光源氏も若いとはいえ、若紫はまだまだお人形遊びに夢中になるなど、恋愛対象としてみるには明らかに幼すぎます。なぜこの2人は源氏物語を象徴する夫婦となったのか。出会いから見ていきましょう。

覗き見から始まった出会い

18歳の光源氏は、病気治療のために北山を訪れていました。そこで女性たちのいる部屋を覗き見し、とんでもない美少女を発見。そしてこの少女が、恋焦がれる女性(父帝の妻・藤壺)によく似ていることに気が付きます。それもそのはず、若紫は藤壺の姪だったのです。

『源氏五十四帖 五 若紫』月耕 国立国会図書館デジタルコレクションより

これが光源氏と若紫の運命の出会い。ちなみに覗き見で恋が始まるのは、当時はごく普通のことでした。藤壺との叶わぬ恋に悩む光源氏は、若紫を見てこのように思います。

「かの人の御代はりに明け暮れの慰めにも見ばや」

訳:あの人(藤壺)の代わりに、日々の慰めとしてあの子を見たいものだ

若紫の面倒をみたいと申し出る

憧れの藤壺によく似た若紫を見て、光源氏はこう思います。

「うち語らひて心のままに教へ生(お)ほし立てて見ばや」

訳:親しく語りあって、自分の思い通りに育てて妻にしたい

そこで北山の僧都(そうず)に「私をあの子のお世話役にしてほしい」と申し出ますが「冗談にもお相手になりません。でも尼君(若紫の祖母)に相談してみます」とやんわり断られたような状況になります。

『源氏香の図 若紫』国貞改豊国 国立国会図書館デジタルコレクションより

やんわり断られたことでちょっと気が引けた光源氏。しかし持ち前の行動力を発揮し、尼君に直談判。そして若紫にこのような歌を贈ります。

「はつ草の若葉のうへを見つるより 旅寝の袖もつゆぞかわかぬ」

訳:初草の若葉のようなかわいらしい女の子を見てからは、旅の衣の袖の乾くまもなく、恋しさの涙の露にぬれています。

これを見た尼君は「この歌はどういうこと? 若紫の年齢を勘違いされているのかしら」と困惑します。大人たちが不審に思っていることから、10歳そこそこの女の子に恋することは、平安時代でもおかしいことだと認識されていることがわかります。しかも相手は今をときめくイケメン貴公子、しかもプレイボーイ。光源氏としては、義母である藤壺への叶わぬ想いから声をかけているのですが、事情を知らない大人たちは「あの光源氏が、何でこんな山奥の少女に??????」と、ただただ混乱するばかりです。

やんわり断っても結構しつこい光源氏に対し、尼君は「せめてもう4、5年たてば何とか」と伝えます。ここでいったん光源氏は自邸に帰りました。

父代わりとして憧れる若紫

光源氏は、見ているだけで心が癒されるようなイケメンとして『源氏物語』に描かれます。その姿に、若紫も子どもながら素敵な人だと感じました。でもそれは「宮の御ありさまよりも、まさりたまへるかな(お父様よりも素敵な方ね!)」という若紫の言葉からわかるように、父のような存在として光源氏を見ているのです。若紫の女房も「さらば、かの人の御子になりておはしませよ(それなら、あの方の子どもにおなりなさいな)」と声をかけます。

義母・藤壺への募る想いが、若紫へ向かう

そうこうしているうちに、若紫の親代わりだった祖母が亡くなりました。この“そうこう”の間に実は重大な事件がおきます。なんと、恋焦がれる義母・藤壺と2度目の関係を結び、藤壺は光源氏の子を妊娠。藤壺への想いはつのるばかりですが、義母との恋が成就することはありえません。このことが若紫への想いをより強いものにするのです。

周囲を唖然とさせた、光源氏と若紫が一夜を過ごすシーン

実母を亡くしている若紫は、祖母亡き後は継母に引き取られることになります。しかし物語には“継子いじめ”がつきもの。「継母に引き取られるのが怖い」と、乳母の少納言が心配します。

夜、光源氏と少納言が話をしていると、そこに若紫がやってきました。少納言が、光源氏のほうに若紫を押し出します。そこで光源氏は御簾などの物ごしに、手探りで若紫の着物や髪をさわって、手を摑まえる。若紫は気味が悪いと思う――。

光源氏は「さすがに何もしませんよ」と言うけれど、慣れた感じで寝床に入るので、まわりもけしからぬことだとハラハラする。光源氏自身も、自分の行動を「ちょっとどうかしている」とは感じている。恐怖で震える若紫に対し「おもしろい絵を見たり人形遊びをしたりしよう」などと言って、恐怖心を和らげようとする。寝床の横で控えている少納言は、もう気が気じゃなくて……。

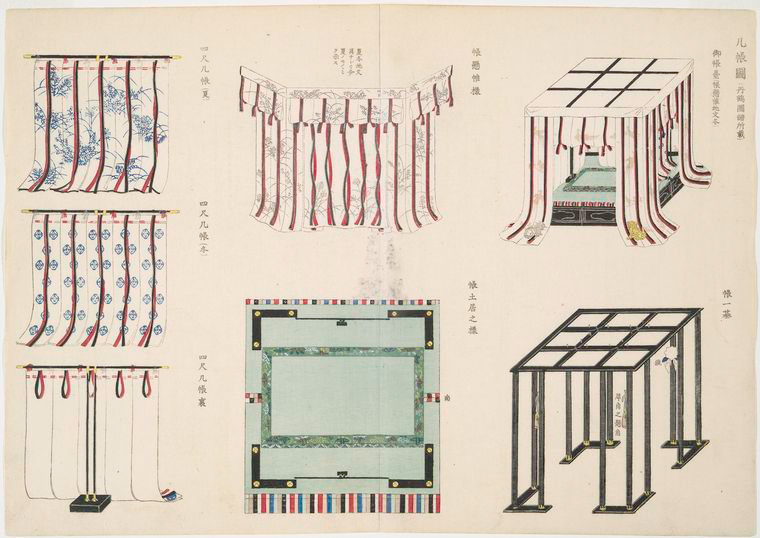

ニューヨーク国立図書館デジタルコレクションより

このシーンは、かなり緊張感をもって描かれます。少納言が光源氏の方に若紫を押し出した行為は「この子はもう、光源氏の妻として生きるしかない」という決意の表れだったのかもしれません。しかし、いざ2人が関係をもつんじゃないかという寸前になると、かなり狼狽しているのがわかります。

その後光源氏は若紫をこっそり自邸に連れ帰りますが、すぐには手を出しませんでした。2人が結ばれるのは、そこから約4年後です。

正妻の死後、結ばれた2人

光源氏と若紫が肉体的にはっきりと結ばれたのは、光源氏23歳、若紫14歳頃のことです。それは光源氏の正妻・葵の上が出産で命を落とし、喪が明けた直後でした。

すっかり光源氏に気を許していた若紫は、ひどくショックを受けます。そんな若紫の心情はともあれ、今をときめく光源氏の妻になった若紫を、世間は「幸運な人」と称えました。親など有力な後ろ盾のいない女性が、光源氏のような雲上人と結婚するのは、まるでシンデレラのような「平安ドリーム」なのです。

平安時代の結婚と、光源氏の結婚

『源氏物語』を読む限り、10歳前後の少女に恋することは、平安時代でも不審がられることだとわかります。では、現実ではどうでしょうか。『源氏物語』の作者・紫式部が仕えた彰子(道長の娘)は、11歳で入内(天皇の妃になること、つまり結婚)しています。当然ですがすぐには子どもができず、彰子が初めて妊娠したのは21歳。結婚から約10年後のことでした。

ただこの場合は政略結婚なので、光源氏の場合とは違います。平安時代は早く娘を天皇の妃にして、政治におけるライバルをけん制したい、という考えがありました。それは男の子の場合でもみられ、光源氏は12歳で元服(当時の成人式のようなもの)し、同時に有力者の娘と結婚しています。

『源氏五十四帖 一 桐壷』月耕 国立国会図書館デジタルコレクションより

若紫への想いの根底にあるもの

幼少期の政略結婚に対して、光源氏は幼い頃から憧れている義母・藤壺への想いから、若紫を熱望しました。それなので「実際に若紫と会ってみたら期待外れなんじゃないか、藤壺とは似ていないんじゃないか」と心配するシーンもあり、このような和歌も残しています。

「手に摘みていつしかも見む紫の ねにかよひける 野辺の若草」

訳:早くこの少女を摘みたい。紫の根で藤壺とつながっている、野辺の若草を

ただただ藤壺の姿を求めていた光源氏。その藤壺は、若くして亡くなった光源氏の母に生き写しだと言われた女性です。母の記憶のない光源氏は、藤壺にも若紫にも、母の面影を探していたのかもしれません。

▼光源氏の母に関する記事はこちら

幼い光源氏を残してこの世を去った、母と祖母。孤独に戦った2人の無念

アイキャッチ画像:『源氏物語五十四帖 若紫』広重

参考文献

『日本古典文学全集 源氏物語』小学館

『源氏の女君』清水好子

『源氏物語の時代 一条天皇と后たちのものがたり』山本淳子

『源氏物語の世界』日向一雅