日本人で初めて新婚旅行をしたのは坂本龍馬とお龍だといわれている。これは坂崎紫瀾(さかざき しらん)という明治のジャーナリストが、土陽新聞(現在の高知新聞)に龍馬の伝記小説『汗血千里駒』(かんけつせんりのこま)を連載した時、伏見奉行所の捕り方に襲われて傷を負った龍馬が、お龍と連れ立って傷を癒すために出かけた薩摩の旅を「ホネー・ムーン」(ハネムーン)と表現したのが元になっている。

ところで龍馬たちに先立つこと40年以上昔、5年もの間、漢詩を詠みながら西日本を旅した夫婦がいる。美濃大垣出身の漢詩人・梁川星巌(やながわせいがん)&紅蘭(こうらん)夫妻だ。二人は15歳の年の差夫婦で又従妹の間柄。旅に出た時、星巌は34歳、紅蘭は19歳のういういしい新妻だった。この旅は彼らにとって夫婦で出かけた最初の旅であり、日本初のハネムーンはこちらではないかという人もいる。

果たして真相は?

オシドリ夫婦とも言われた二人の生涯を追ってみよう。

※アイキャッチ画像は曽根城公園に建つ、星巌と紅蘭の像

星巌&紅蘭の出会い~結ばれるまで

星巌の生い立ち

梁川星巌は寛政元(1789)年、美濃国安八(あんぱち)郡曽根(そね)村(現在の岐阜県大垣市曽根町)にある豪農の家に生まれた。本名は稲津長澄(いなづ ながずみ)。稲津家の先祖は戦国武将・稲葉良通(いなば よしみち)の家臣で、後に帰農した。

稲葉良通は号を一鉄といい、“頑固一徹”の語源となったとされる人物である。安藤守就(あんどう もりなり)や氏家直元(うじいえ なおもと 号は卜全)とともに“西美濃三人衆”と称され、徳川家光の乳母で大奥を支配した春日局(かすがのつぼね)の外祖父にあたるとされる。良通は母の菩提寺として曽根に華渓寺(かけいじ)を建てたが、後に荒廃し、稲津家三代目当主が良通の居城であった曽根城の本丸跡に再興した。星巌は幼い頃から華渓寺(かけいじ)の住職・大隨和尚(たいずいおしょう)について、中国の学問である四書五経や書道などを学んだ。大隨和尚は星巌の祖父の弟にあたる。

ところが星巌が12歳の時、病気のため両親は相次いで他界。彼は弟と二人、後に残された。さぞ、心細かったことだろう。

星巌は、大隨和尚と親戚の稲津長好(いなづ ながよし)を後見として14歳で稲津家の当主となった。藩主の戸田氏教(とだ うじのり)に謁見(えっけん)した際には、たいへん堂々とした態度で周囲を驚かせたと伝えられている。

彼は幼い頃から勉強好きで、成績も優秀だった。稲津家の当主となってからも向学心は一向に衰えることはなく、18歳で京都に遊学。大垣に戻った後、親族の反対を押し切り、家督(かとく)を弟に譲り、大隨和尚を後見とし、その後の人生を学問一筋にかけることを決意する。

星巌、江戸へ遊学

文化4(1807)年、19歳の星巌は学問の志を胸に江戸へと旅立った。最初は昌平坂(しょうへいざか)学問所の教官で寛政の三博士と言われた古賀精里(こが せいり)に学ぶ。同学問所は江戸幕府直轄であり、後の東京大学に連なる教育機関だった。そのまま古賀のもとで学んでいれば同学問所に入って、学者としてエリートコースを歩めたことだろう。ところが彼は昌平坂学問所が旗本や上級武士の子弟を優先し、幕府のための官吏養成機関的な気風であることを嫌い、リベラルな雰囲気のある山本北山(やまもと ほくざん)の私塾である奚疑塾(けいぎじゅく)に入塾した。北山は学問の自由を重んじ、天明の大飢饉では有志と共に民を救うためのボランティア活動を行ったという。星巌の生き方は、この北山に大きな影響を受けているのかもしれない。

星巌、吉原に足繫く通い、大借金をつくる

ところが、真面目一方だった星巌も20歳の時、友人たちに誘われて吉原に出入りするようになる。吉原と言えば大坂の新町、京都の島原と並ぶ三大遊郭の一つであり、一大文化サロンであった。

地方にも遊郭と名のつくものはあったが、吉原には規模もレベルも及ばず、星巌にとっては夢のような場所であったろう。花扇という名妓とねんごろになった彼は足繫く吉原に通うようになり、あれよあれよという間に25両もの借金を作ってしまった。蕎麦の代金から考えると、当時の1両は該当する時期から考えると約13万円ほどであったというから、320万円あまりということになるだろうか。そんな大金を若い星巌が返せるわけもない。かといって実家にも連絡できず、困り果てて後見人である大隨和尚に詫び状と血判を押した起請文(きしょうもん)を差し出して、返済してもらった。起請文とは神仏にかけて約束は破りませんと誓う文書である。この時、星巌は髻(もとどり)を切り、頭を丸めたという。髻を切るとは出家する、すなわち俗世間とは関係を断つことを意味しており、彼の強い決心を表している。

星巌の青春放浪

心を入れ替えた星巌は以後10年にわたり、詩作をしながら放浪の旅を続ける。京都と江戸、そして故郷との往復を繰り返しつつ、著名な文人や学者たちと交わり、山本北山門下の同門たちと共に漢詩集を編纂・出版したり、書を読んだりしながら日々を送っていたようだ。この間、関東諸国や信濃、駿河(するが)、遠江(とおとうみ 現在の静岡県の一部)などにも足をのばしている。

文化7(1810)年には大恩ある大隨和尚が亡くなった。人生の師であり、後ろ盾であった人物を亡くし、星巌はあらためて自分がこれからどう生きるべきか、深く考えたことだろう。

星巌&紅蘭の結婚

文化14(1817)年、29歳になった星巌は大垣に戻り、曽根村に「梨花村草舎(りかそんそうしゃ)」という私塾を開いた。これは曽根が梨の産地であったことに由来する。真っ白な梨の花は清楚でとても美しい。

梨下村草舎は村の子どもたち相手の塾だったが、その中に星巌の又従妹にあたるきみ(後の梁川紅蘭 以下、紅蘭という)がいた。この時、紅蘭は14歳。江戸に遊学し、関東各地を巡って研鑽を積んできた星巌は、紅蘭にとって年上のイケてるお兄さんに映ったようだ。憧れはやがて恋心へと変わり、「おとうさま、私は星巌先生と結婚したいです」と言ったかどうかは知らないが、紅蘭の方から結婚を望んだらしい。

文政3(1820)年、二人は結婚する。星巌32歳、紅蘭は17歳だった。

星巌&紅蘭 放浪の鴛鴦(おしどり)道中

星巌、新婚ホヤホヤの妻を残し、再び放浪の旅へ

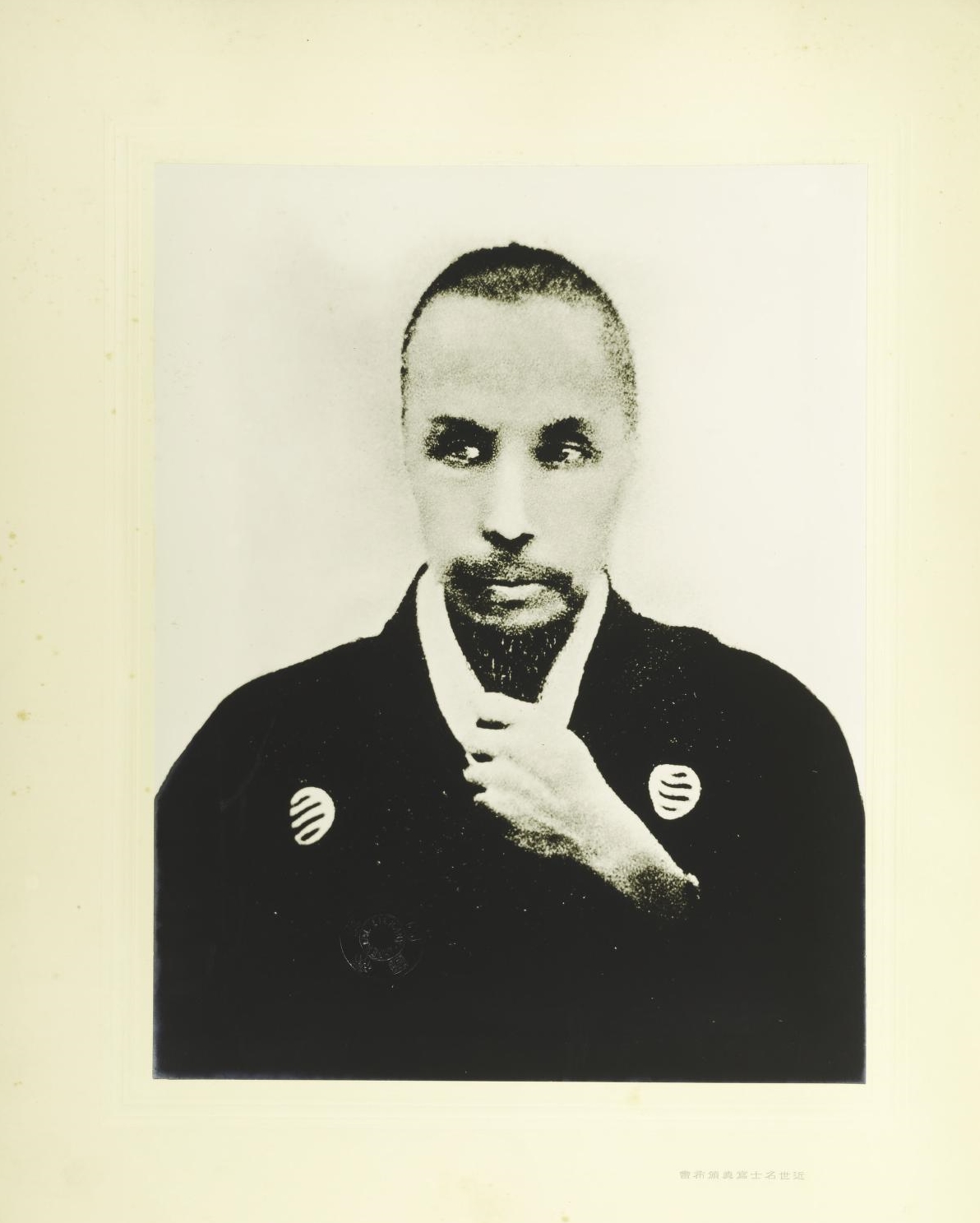

吉原で失敗して以来、頭を丸めていた星巌だが、32歳で結婚した頃から再び髪を伸ばし始めたらしい。今、残っている彼の肖像画は総髪である。総髪は月代(さかやき)をそらずに髪を伸ばし、ポニーテールのように髷を結う場合もあるが、星巌は前髪を後ろに撫でつけた状態で長く伸ばし、一つに束ねていた。総髪は社会的な枠組に入らない自由人としての象徴で、医者や儒学者などが好んだ。今も昔もヘアスタイルはライフスタイルを標榜(ひょうぼう)している。

やれやれ、これで星巌の放浪癖も収まったことだろうと親戚一同、胸を撫でおろしたにちがいない。ところが彼は新妻に「私は近隣諸国(駿河・遠江・三河)を漫遊してくるから、お前は私が帰るまでに三体詩(唐代の詩をまとめたもので、上中下の三巻から成る)の絶句を暗記しておきなさい」と言いおいて、行方も告げず、いつ戻るとも言わず、またもや旅に出てしまうのである。

なんということだろう。いくらしっかりしていても、紅蘭はまだ17歳の少女だ。新婚早々新妻をほっといて、詩作の旅に出る夫なんているものだろうか。周囲も彼女に同情して、「我慢しなくていいから、薄情な星巌などほっておいて実家に帰っておいで」という声も出るほどだった。しかし紅蘭は聞かなかった。夫の言いつけを守り、絶句をすべて暗記してひたすら星巌を待った。だが、彼は戻らない。紅蘭は残りの律詩もすべて暗記してしまった。それでも星巌は戻らない。今、どこでどうしているのか、消息を知らせるたよりもない。それでも彼女は夫を信じて、ひたすら待ち続けた。

星巌の帰国 花開く紅蘭の豊かな才能

旅立った時と同様、星巌がふらっと戻ってきたのは足掛け2年後。文政5(1822)年の春だった。ところが彼は、ひたすら寂しさや心細さに耐えて自分の帰りを待っていた妻にいたわりの言葉をかけるどころか、「留守中、宿題にしておいた三体詩の絶句は暗記できているか」と尋ねたのである。冷たい人だと心の中では思ったかもしれないが、紅蘭は絶句はもちろん、律詩もすべて暗唱してみせた。そして、自作の漢詩まで披露したのである。それにはいつ帰るとも知れぬ夫を信じて、ひたすら待ち続ける紅蘭のいじらしさと夫への愛があふれていた。

階前栽芍薬 階前(かいぜん)には芍薬(しゃくやく)を栽(う)え

堂後蒔当帰 堂後(どうご)には当帰(とうき)を蒔(ま)く

一花還一草 一花(いっか)還(ま)た一草(いっそう)

情緒両依依 情緒(じょうしょ)両(ふた)つながら依依(いい)たり

(訳)庭へ降りる階段の前には芍薬を栽え、座敷の裏側には当帰(セリ)を蒔(ま)きました。芍薬も、当帰も、それぞれが、私の心を投影しています。いつもいつまでも、あなた(夫・星巌)への思慕の情を募らせています(どうして離婚など考えられるでしょう)『梁川星巌~詩作の旅、交遊、深まる心~』奥の細道むすびの地記念館 第14回企画展 編集・発行 大垣市・大垣市教育委員会

夫の導きで文人サロンにデビューした紅蘭

星巌は紅蘭の成長ぶりと、その豊かな才能に目を見張った。まだ子どもだと思っていた紅蘭は、星巌不在の2年間で、漢詩人の妻としてふさわしい女性に育っていたのである。彼は紅蘭を、当時の美濃を代表する文人たちが集まる漢詩結社・白鷗社(はくおうしゃ)に連れて行った。紅蘭は夫に導かれ、サロンデビューを果たしたのである。「星巌様に認められた!」紅蘭はどんなに嬉しかったことだろう。

白鷗社には、大垣藩の藩医・江馬蘭斎(えま らんさい)の娘・江馬細香(えま さいこう)らが参加し、月に一度大垣で例会を開いていた。紅蘭にとってサロンの大先輩であり、才女の誉れ高かった江馬細香は、江戸後期の漢詩人・文人・歴史家として名高い頼山陽(らい さんよう)の恋人であったとされる。しかし、結ばれることはなく、生涯独身を貫いた。頼山陽の書いた『日本外史』は幕末の尊王攘夷運動に大きな影響を与えたと言われている。

細香と紅蘭、同じ女性として二人はどんな会話を交わしたのだろう。紅蘭は風のようにとらえどころのない夫について、細香にひそかな悩みを打ち明けたりしたのだろうか。

星巌、紅蘭を連れ、ハネムーンに旅立つ

やっと帰ってきた星巌だが、その年の9月にはまたもや「旅に出る」と言い出した。もう、おいていかれてはたまらないと、紅蘭は「私もお供します」と意思表示をする。さすがに星巌はびっくりしたにちがいない。もとより潤沢な旅費があっての旅ではない。漢詩人というとなんだかすごく偉い先生のように思えるが、御用学者でもない限り、その懐(ふところ)は決して豊かではなかった。定宿があるわけでもなく、各地に住む知り合いの文人や漢詩人を頼っての、渡り鳥のような旅である。歓待されればいいが、必ずしもそうとばかりは限らないだろう。それに江戸時代は「入り鉄砲と出女」と言われるように、特に女性の旅人には厳しい詮議を行う関所もあった。紅蘭に辛い思いをさせるかもしれないと、さすがに星巌も悩んだのではないだろうか。しかし、彼女の決心は固かった。どんなに辛くとも、星巌のそばにいたい。もう置いて行かれるのは嫌。その思いが通じたのだろう。とうとう星巌は紅蘭を連れて旅に出ることを決意する。星巌34歳、紅蘭は19歳。この旅は雌雄の仲が良いとされる鴛鴦に例えて、鴛鴦の旅とも呼ばれている。二人にとってはハネムーンだったといえるかもしれない。

旅のマクアケ

旅の目的地は長崎。当時の日本で唯一、外国文化に触れることのできる異国情緒豊かなまちであり、そこで中国(当時は清)の人々と交流し、漢詩の唱和や応酬を楽しむことは、漢詩人としての力量を試すチャンスでもあり、文人にとっての憧れでもあった。

それまで曽根から出たこともなかっただろう紅蘭は、愛する人と一緒に旅に出る喜びに、ウキウキしながらいそいそと旅支度をしたにちがいない。夫と共に見知らぬ街を訪れ、見知らぬ風景を眺め、見知らぬ人々と交流し、詩を吟じる。それは彼女にとって、思ってもみない人生の幕開けだった。

旅の目的地は異国情緒漂う長崎

夫妻が西国目指して旅立ったのは文政5(1822)年9月9日。大垣から舟に乗って川を下り、伊勢の桑名に出て、伊賀上野・奈良・大坂・岡山・広島・下関から関門海峡を渡って九州に上陸。博多・大宰府から、長崎・日田・中津と九州北部を巡り、帰路は広島・岡山から四国に寄って海路を再び大坂へ。そこから漢詩人としての先輩でもある頼山陽のいる京都、そして大津・彦根を経て故郷の大垣へと戻ってきた。

なんと! 全行程、足掛け5年に渡る長旅だった。ハネムーンというよりはロングバケーションと言った方がいいのかもしれない。

二人は風光明媚で知られる耶馬渓(やばけい)のような観光スポットや源平の戦いが行われた壇ノ浦、菅原道真ゆかりの太宰府(だざいふ)天満宮などの史跡を訪ね歩きながら、感動を詩に詠んだ。長崎での星巌は唐人屋敷(長崎に造られた中国人居住区)にも頻繁に出入りしながら、約2か月半ほど滞在したという。

星巌&紅蘭の旅を支えた文人ネットワークがすごい!

ここでちょっとだけ、二人の旅を支えた文人ネットワークについて触れておこう。携帯電話はもちろん、SNSもなかった江戸時代だったが、文人たちの良き師を求めての知識欲、向上心はすこぶる旺盛だった。当時、漢詩人としての名声を確立しつつあった星巌も広く知られており、進んで自宅の一室を宿に提供してくれる裕福な文人も少なくなかった。その中には、備後(びんご 現在の広島県東部)神辺(かんなべ 現・福山市)の菅茶山(かん ちゃざん)、豊後(ぶんご)日田(現・大分県日田市)で私塾「咸宜園(かんぎえん)」を開いていた儒学者・廣瀬淡窓(ひろせ たんそう)らがいた。

菅茶山(かん ちゃざん)は文化文政期を代表する漢詩人で、酒造業を営む菅波家の長男として生まれた。京都で朱子学を学び、故郷に戻って黄葉夕陽村舎(こうようせきようそんしゃ)という私塾【後に福山藩の郷学となり、名を簾塾(れんじゅく)と改める】を開き、人材の育成に努める。温厚な人柄で人々に慕われ、多くの学者や詩人が彼を訪れた。菅茶山は頼山陽の父と交友があり、一時期、頼山陽は簾塾の塾頭を務めていた。星巌&紅蘭は文政6(1823)年7月に菅茶山を訪ね、帰途にも立ち寄っている。よほど居心地がよかったのだろう。

詩壇の大家であった茶山は、「若妻を伴っての旅は羨ましいことだね」と、茶目っ気たっぷりに星巌をからかった。星巌はそれを受けて「貧乏な流浪の旅ですから、歓ぶ暇もありませんよ」と返した。

『梁川星巌~詩作の旅、交遊、深まる心~』奥の細道むすびの地記念館 第14回企画展 編集・発行 大垣市・大垣市教育委員会

廣瀬淡窓は当時、九州一の儒学者として知られると同時に、漢詩人としての名声も高かった。咸宜園には延べ4千人を超える門人がいたという。年齢や学歴、身分などを問わず、学びたい心があれば、誰でも入塾できた。人間は正しいことや良いことをすれば天から報われるとする「敬天」思想で知られる。淡窓の家に星巌は紅蘭を伴わなかった。しかし、紅蘭が能筆で絵もうまかったことは、淡窓も知っていたようだ。会えなくて残念と思ったかもしれない。

駱駝を見物した星巌&紅蘭

星巌はこの旅で詠んだ漢詩を『星巌集乙集 西征集』4巻として、文政12(1829)年に出版している。その中に文政6(1823)年5月、大坂で一つがいの駱駝(らくだ)を見て詠んだ『駱駝歎(らくだたん)』という詩がある。

月鼓(げっこ)を考(う)ち 斗羅(とうら)を鳴らす

何人(なにびと)ぞ 場(じょう)を開き 駱駝を見しむるは

紫毛(しもう)茸茸(じょうじょう)衣織るべし

肉鞍(にくあん)高く聳(そび)ゆ金盤陀(きんばんだ)

云(い)う是(こ)れ紅夷(こうい)の齎(もたら)す所(ところ)

転徒(てんと)して遠く来たるは流砂(るさ)よりすと

中略

我(われ)亦(ま)た室(しつ)を挈(たずさ)えて天涯(てんがい)に走り

一事を成さず 髩(びん)皤(しろ)からんと欲す

今日(こんにち)汝(なんじ)の途旅(とりょ)に老(お)いしを見る

乃(すなわ)ち知る世に亦(また)同科(どうか)有(あ)るを

風を知り水を識(し)るも徒為(いたずら)のみ

嗟呼(ああ)駱(らく)や駝(だ)や汝(なんじ)を奈何(いかん)せん【訳】

たいこを叩き、銅鑼(どら)を鳴らす。小屋を開いて駱駝を見世物にするのは何者だ。

細くもじゃもじゃな毛は衣服に出来、二つの瘤(こぶ)は高くそびえて黄金の作り物。

口上に云う、これは和蘭陀人(おらんだじん)のもたらした物だと。転々として遠く砂漠の国からやってきた。

中略

私もまた妻を連れて天の果てまでやってきたが、鬢の毛まで、白くなろうとしている。

今日お前が旅路で老いているのを見て、世間には同類がいるのを知った。

風を知り、水源を見分けても、どうしようもない。ああ、駱よ、駝よ、お前をどうすればいいのか。『星巌と紅蘭』木村正幹(郁朋社刊)

江戸時代には外国から珍しい動物がやってきた。駱駝もその一つだ。文政4(1821)年、長崎にペルシア産の雄雌2頭が連れてこられ、その後日本各地を興行して見世物にされたが、旅の途中、星巌が見たのはその駱駝のペアであったと考えられる。駱駝は仲がいいことで有名だ。星巌は駱駝を自分と紅蘭に見立てて詩を詠んだ。「ああ、駱よ、駝よ…」のところは「虞(ぐ)や虞や 若(なんじ)を如何(いかん)せん」という、四面楚歌という四文字熟語の元になった項羽(こうう)と虞美人(ぐびじん)をめぐる中国の故事になぞらえて詠んだものと考えられる。以後、夫婦同伴で行くことを「駱駝行」というようになり、「駱駝歎」は星巌の代表作となった。

5年もの間二人一緒に旅をしていれば相手の嫌な面も見えるだろうし、「この人と一緒に旅をするのはもうたくさん!」と思ったこともあったのではないだろうか。特に紅蘭は自ら望んで旅に出たわけではなかったので、早くどこかに落ち着きたかったようだ。いつまでも根無し草のような旅は、彼女を不安にしたことだろう。星巌は旅先で病気になって寝込んでしまうこともあり、紅蘭がいくら気丈でも、先のことを考えると不安だったと思う。

星巌&紅蘭夫妻に対する頼山陽評

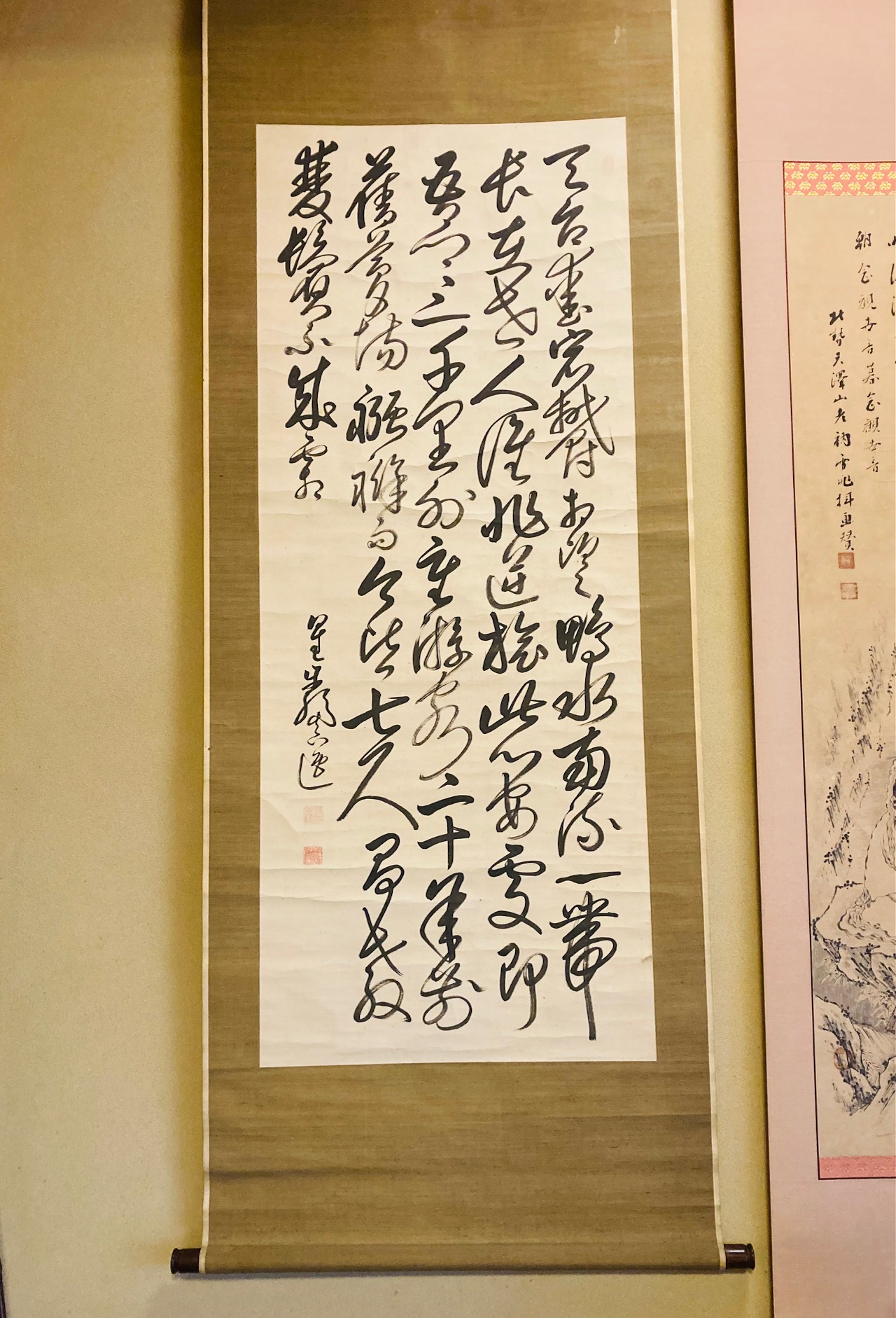

頼山陽が書いた星巌の『西征集』の序文が、当時の二人の様子や星巌の詩作に対する真摯な姿勢がよく表れていて、とても興味深い。山陽が、共に旅する二人をあたたかい目で見守っていたこともよくわかる。彼は紅蘭のことも詩人として高く評価していたようだ。

星巌は詩に取りつかれ、命をかけて詩を作った。その夫人も詩をよくした。夫婦一緒に詩を作っては袋に入れ、広く西国を旅して気に入れば、そこに滞在した

『星巌と紅蘭』木村正幹(郁朋社刊)

星巌、漢詩人から勤皇志士へ

星巌&紅蘭、江戸へ 神田のお玉が池に詩社「玉池吟社(ぎょくちぎんしゃ)」を開く

さて、西日本を巡る旅を終えた二人はいったん大垣に戻った後、席の温まる暇もなく、再び旅に出る。京都を拠点にして、大坂や彦根、伊勢などを転々とし、詩を詠みながら各地の文人と交流した。

そして、天保3(1832)年、二人は江戸へ出る。その後、数年間の生活はたいへん苦しく、紅蘭の着物や簪(かんざし)は、すべて生活のための質草(しちぐさ)になってしまったらしい。

同5(1834)年には火災で家を失うが、交流のあった水戸藩士・藤田東湖(昨年のNHKの大河ドラマ「青天を衝け」にも徳川斉昭の腹心として登場)の好意により、一時的に水戸藩邸に身を寄せた後、神田のお玉が池に「玉池吟社(ぎょくちぎんしゃ)」という詩社を開いた。この私塾は大変評判を呼び、星巌は江戸一番の詩人と評されるまでになった。

花のお江戸に咲いたのは夫婦げんかの花だった

この頃には紅蘭も、30歳を過ぎていた。「玉池吟社」当時のエピソードで興味深いのは、夫婦げんかに関することである。この頃には良くも悪くも夫婦仲は円熟味を増し、お互いに遠慮せず、言いたいことを言い合える間柄になっていたのだろう。時折猛烈な夫婦げんかをして、その声は表通りまで聞こえるほどだったという。

この時「まあまあ、二人とも落ち着いて…」とばかりに仲裁(ちゅうさい)をしたのが、幕末の洋学者として名高い佐久間象山(さくましょうざん)。信州松代(まつしろ)藩士の象山はこの頃江戸にいて、二人の隣家で私塾を開いており、親しく交流していた。象山は和歌や漢詩、書画にも秀でており、琴も奏でるなど多芸多才だったという。紅蘭もまた琴を好み、時には夫に弾いて聞かせる優しさも持ち合わせていたそうなので、趣味でも共通するところがあったのだろう。

紅蘭、処女詩集発刊

二人の江戸滞在は約13年に及んだ。アヘン戦争の結末など当時の世界情勢を見聞し、次第に国防意識を募らせ、漢詩人から勤皇志士へと変貌していく夫・星巌。その一方で、天保12(1841)年には、自分の詩集とともに紅蘭の詩約130首を収めた『紅蘭小集』を発刊している。1カ所にじっとしていられない自分に同行し、身の回りの世話をし、生活のために着物や持ち物を売り払ってしまった妻に、星巌が見せた思いやりと感謝の表れだったのかもしれない。

嵐の前 京都での二人

弘化2(1845)年、57歳の星巌は「玉池吟社」を閉じ、住み慣れた江戸を引き払って紅蘭と共に大垣へ戻った。江戸に来たばかりの頃と違い、漢詩人としての星巌の名声は広く知れ渡り、江戸を発つときには盛大な宴が催された。この頃、憂国の士として幕府を批判し、尊王攘夷派の志士たちと親しく交わるようになっていた星巌は、江戸で活動することに身の危険を感じていたようだ。

故郷に戻った翌年、星巌は紅蘭を連れて京都に居を移した。公卿達とも親しく交わるようになり、三条実方(さんじょう さねかた 三条実美の父)に厚遇され、朝廷の事情にも詳しくなった。そのため、勤皇志士たちは星巌の屋敷を頻繁に訪れるようになり、星巌邸は勤皇志士のアジトのようになったという。

星巌は尊敬する頼山陽の息子である頼三樹三郎(らい みきさぶろう)や梅田雲浜(うめだ うんぴん)、吉田松陰、西郷隆盛らと親交を深め、吉田松陰らから託された手紙を公卿経由で朝廷に上申し、密勅降下を働きかけるなど、さまざまな反幕運動を陰で展開している。

そんな夫の傍らで紅蘭は詩人として、また一人の女性として自分を静かに見つめていたようだ。

偶成

四十愁(うれ)い多くして方(まさ)に衰えを成(な)す

堂(どう)に錦葆(きんぽう) 可憐(かれん)の児(こ)無(な)し

何来(からい)の黄蝶(こうちょう) 人の意を解(かい)し

妝点(しょうてん)す 石榴(せきりゅう)の紅一枝(こういっし)

【訳】

苦労や心配事ばかりだった四十年を送ってきて、私も少しずつ衰えてきました。家にいても、部屋には産着を着た愛らしい子どもがいるわけでもありません。どこからともなくやって来た黄色い蝶が、私の心の淋しさを察したのでしょうか。その蝶が、石榴(ざくろ)の紅色一枝を彩ってくれています。

『梁川星巌~詩作の旅、交遊、深まる心~』奥の細道むすびの地記念館 第14回企画展 編集・発行 大垣市・大垣市教育委員会

紅蘭が44歳の時に詠んだ詩である。体も少しずつ衰え、40歳を過ぎても子どものいない淋しさをひしひしと感じている。彼女にとって、星巌に嫁いでからの20数年間は穏やかな道のりではなかった。夫に置いて行かれないように、必死でついて行ったに違いない。しかし、生涯、子どもを授かることはなかった。一人で家にいると、その寂しさを紛らわせてくれるものもなく、孤独感は増すばかり。二人きりの家族なのに、国事に奔走する星巌とは分かち合えない心のうちをもどかしく感じることもあったのではないだろうか。

その一方で、漢詩人・梁川星巌に対する敬愛の念は出会った時から変わることなく、それは生涯をかけて貫いた愛であり、彼女を支えたプライドでもあった。

そんな二人に歴史の荒波は容赦なく襲い掛かろうとしていた。

安政の大獄

直前にコレラで亡くなった星巌

安政5(1858)年という年は元号とはまったく反対の、粛清の嵐が吹き荒れた年であった。「安政の大獄」である。

徳川幕府はこの年、アメリカとの間に日米修好通商条約を結んだ。ところがこの条約には日本に不利な条件がいくつも課せられていた。その一つが治外法権(ちがいほうけん)。外国人が罪を犯しても、日本の法律で裁くことができない。そしてもう一つは関税自主権がないことである。多くの大名たちは調印の前に天皇の勅許(ちょっきょ)を得るべきとの意見を表明したが、けっきょく勅許が出ないまま、大老となった井伊直弼は条約の調印に踏み切った。これを知った尊王攘夷派の不満は頂点に達した。幕府がこのような国内の動きを見過ごしているはずはない。

70歳になった星巌は、幕府方から「反逆の四天王」とか「志士の秘密集会所」などと呼ばれ、最重要反乱分子の一人と目されていた。本来ならば安政の大獄でいの一番に捕縛されるはずであったが、なんと、その直前にコレラにかかり、急逝している。死期に際して星巌は、「男子婦女の手に死せず」といい、妻・紅蘭を下がらせ、正座したまま、頼三樹三郎と医師・江馬天江(えま てんこう)に支えられて亡くなったという。

星巌の死の三日後、とうとう安政の大獄が始まった。彼の最期に立ち会った頼三樹三郎と梅田雲浜、吉田松陰らは刑死、または獄死。そのほか一橋慶喜(後の徳川慶喜)や尾張藩主・徳川慶勝ら関係者約100名が処罰された。

星巌が生きていたら、反乱分子の親玉として間違いなく最初に処刑されていただろう。安政の大獄直前に亡くなった星巌を評して、世間の人々は「死に(詩に)上手」と評したという。

夫の身替わりに捕縛されてもびくともしなかった紅蘭

ところが事件はこれで終わらなかった。夫を失った悲しみの涙も乾かないうちに、亡くなった星巌の代わりに紅蘭が捕縛されたのである。反幕運動の証拠がないか、秘密文書が隠されていないか、家中捜索が行われたが、何も見つけることはできなかった。星巌の政治的な動きにどこまで紅蘭が関係していたのか不明だが、一つ屋根の下に住んでいる夫の動きを妻が知らないはずはなく、紅蘭や星巌の弟子たちが証拠になるような文書や勤皇志士とのやりとりがわかるような手紙は捕り手が来る前に、全部燃やしていたと考えられている。

紅蘭に対し、役人は厳しい取り調べを行ったが、彼女は毅然とした態度で臨み、口を割らなかった。紅蘭の獄中生活は約半年に及んだ。

また、こんな逸話も残っている。

捕らえた紅蘭に京都町奉行所の小笠原長常は「家に何か必要なものがあれば取りに行かせよう」と言うと、彼女は「家で飼っている鳩に餌をやってほしい」と答えたため、彼女が収監されている間、小吏が鳩に餌をやりに行っていたという。

獄中で彼女が詠んだ詩を一編紹介しておこう。(書き下し文は『星巌と紅蘭』木村正幹著より)

誰(たれ)か孤鸞(これん)を把(と)りて 網塵(もうじん)に付(ふ)す

飛(と)ぶを囚(とら)え 舞(ま)うを禁(きん)じて 太(はなは)だ艱屯(かんちゅん)

栄衰(えいすい) 寵辱(ちょうじょく) 固(もと)より常事(じょうじ)なり

誰(たれ)か乾坤(けんこん) 不測(ふそく)の神(しん)を害(がい)せんや

自らを捕らえられた鳩に例えてその身の不自由さを嘆いているが、栄枯盛衰は世の常なので、それだけのことで誰が私の神聖な精神を侵すことができようかと結んでいる。つまり、これしきのことで私はびくともしませんよと述べているのだ。冒頭の部分だけ読むと『マザーグース』の“Who Killed Cock Robin(誰が殺した クックロビン)”を思わせる。

そうは言ってもこの時、彼女は55歳。牢屋暮らしは心身ともにこたえたと思う。(でも、私は長年星巌様に連れ添ってきた。亡くなってしまったけれど、心は今も私のそばにある。相手がお上であろうと怖くはないわ)といったところではなかっただろうか。紅蘭を支えていたのは、星巌への愛だった。

忘れ去られた漢詩人

出獄した紅蘭は家に戻り、近所の子女に詩文を教えて過ごした。時には星巌の門弟たちが彼女のもとを訪れ、思い出話に花を咲かせることもあったようだ。明治維新の後は生前の星巌の業績をたたえ、俸禄の米を支給されたという。また立命館大学の礎を築いた西園寺公望(さいおんじ きんもち)や木戸孝允(きど たかよし 桂小五郎の後身)らの詩会に招待されることもあった。

星巌が亡くなって二十年後の明治12(1879)年、紅蘭は享年76で亡くなった。今、二人は京都にある南禅寺の天授庵で仲良く眠っている。

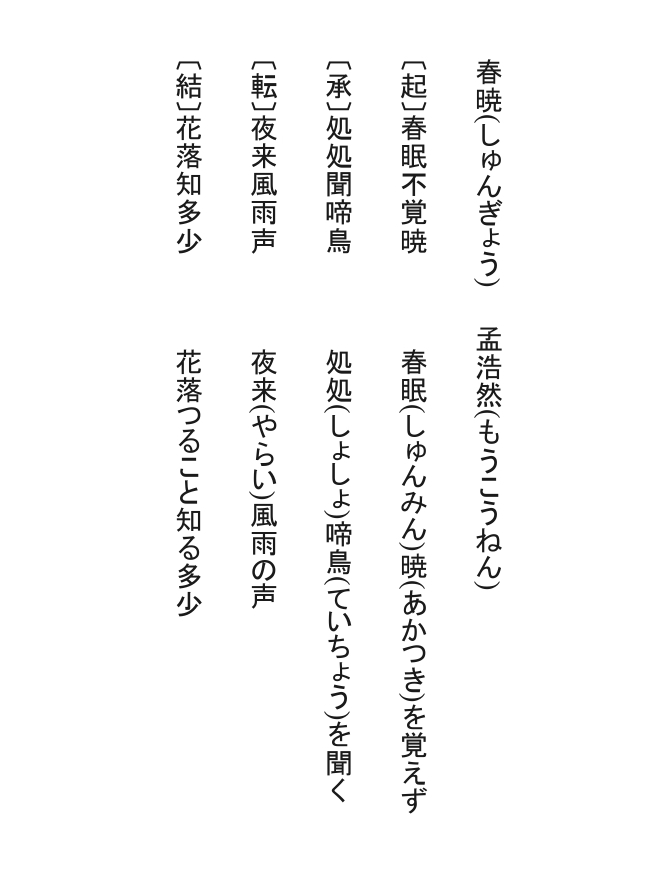

星巌はその生涯で4千とも5千とも言われる詩を詠み、紅蘭もまた多くの詩を詠んだが、今では夫妻の名を知る人は多くはない。漢詩は文字も言葉も難しい。押韻(おういん)など、詠み方に決まり事もある。現代人にはとっつきにくい。しかし、そこには何千年にも及ぶ中国や日本の故事がいっぱい詰まっているし、音読するとリズム感が小気味よい。

大垣市曽根町の華渓寺には二人の記念館がある。星巌が薫陶(くんとう)を受けた大隨和尚が住職を務めていた寺だ。現住職の加藤泰寛(かとう たいかん)師に案内していただきながら、二人のことを聞いてみた。

「星巌さんは何か事を新しく始めようとする前に、必ず故郷に帰ってきています。きっと故郷に戻ることでそれまでの自分をリセットして、新しい気持ちで次のステップに進もうとしたのでしょう。星巌さんの書を見ると実に伸びやかで、自由闊達な精神や何者にもとらわれない人となりを象徴しているかのようです。紅蘭さんのことも同様で、才能があると認めた者はどんどん引き立てていったのでしょう」

星巌は怒涛の幕末を駆け抜けた一陣の風。そして紅蘭は風に翻弄されながらも必死で大地に根を張り、凛とした花を咲かせた。

【取材協力】

曹源山華渓寺大垣市曽根町1-772-1 TEL:0584-81-7535

【写真提供】

曹源山華渓寺

岐阜県歴史資料館

〒500-8014_岐阜市夕陽ヶ丘4 TEL:058-263-6678

HP

大垣市教育委員会

〒503-8601 大垣市丸の内2-29 TEL:0584-81-4111(代表)