藤原宣孝(ふじわらののぶたか)は平安時代中期の貴族で、『源氏物語』を書いた紫式部の夫。2024年の大河ドラマ『光る君へ』では、佐々木蔵之介さんが演じます。

「父と娘ほどの年の差婚で、夫には女性の影が絶えず、あまり幸せではなかった」といわれる紫式部の結婚ですが、実は夫・宣孝は意外と陽気で、憎めない男だったようなのです。

紫式部の夫、清少納言に批判される

「紫式部の夫って、あのイマイチな男でしょ」というイメージを後世に残した、有名な作品があります。清少納言の随筆、『枕草子』です。

あはれなるもの、孝ある人の子。よき男の若きが御嶽精進したる。(中略)なほいみじき人と聞ゆれど、こよなくやつれてこそ詣づと知りたれ。

(『枕草子』 第115段より)

奈良県にある金剛山は御嶽(みたけ)とよばれ、人々が精進潔斎をしてから参詣する修験道の聖地でした。

清少納言は「父母を敬う身分の良い若い男性が、御嶽詣での前に精進している姿は、しみじみと感じられてよい。(中略)よほど身分の高い人であっても、御嶽には質素な身なりで参詣するものだと聞く」と書き、続けて「しみじみと感じたことではないけれど、御嶽の話のついでに」とこんな噂話を披露します。

「右衛門の佐 宣孝という人は、『清潔な着物を着て参詣すれば、何の問題もないだろう。御嶽の蔵王権現様がみすぼらしい着物で参れと言ったわけではあるまい』と、おどろおどろしい(驚くほど派手な)着物を着て、息子とともに参詣したという。

御嶽から帰る人も今から詣でる人も、『見たことがない』とその姿に呆れたけれど、参詣から帰って1ヵ月ほどで筑前守(ちくぜんのかみ)に任じられたので、『(宣孝の)言葉に間違いはなかった』と評判になった」

筑前守とは、筑前(現在の福岡県北西部)を治める地方官のことです。宣孝が御嶽に参詣したのち、筑前に赴任したのは正暦元(990)年のできごとで、宣孝は40歳前後、一緒に参詣した息子は紫式部と同年代の20歳くらいでした。

のちに紫式部が「清少納言という人は、得意気な顔ばかりして……」と日記で批判したのは、『枕草子』で宣孝が揶揄されたのも一因ではないかと推測する説があります。

しかし、見方によっては宣孝の慣習にとらわれない、おおらかな人柄がうかがえるエピソードといえるのではないでしょうか。

結婚相手として人気の職業

宣孝が抜擢された筑前守のように、中央から地方に赴任する官職を国司(こくし)といい、国司の仕事を前任者から引き継ぐことを『受領(ずりょう)する』といいます。受領はのちに、現地に赴任した国司のトップを意味する言葉にもなりました。

「后がね もししからずは よき国の 若き受領の 妻がねならし」

–将来は天皇のお后候補か、そうでなければよい国の、若い受領の妻候補となってほしいものだ–

孫娘が生まれたときにこう詠んだのは、紫式部の伯父にあたる藤原為頼です。地方で徴税を担う受領は、公卿クラスよりも下の中級貴族がつとめることの多い役職ですが、豊かな国に赴任すればよい暮らしができました。租税を納付すれば、余った収入は自由にできたので、それを朝廷や有力貴族に献納することで、出世の足掛かりにもなりました。そのため、女性の結婚相手としては望ましい相手だったのでしょう。

宣孝が紫式部と結婚したのは、筑前から帰った後の長徳4~5(998~999)年頃のことです。紫式部もまた長徳2~4(996~998)年頃にかけて、父親の赴任にともない越前(現在の福井県北部)に滞在していました。求婚は紫式部が京を離れる前から始まり、宣孝が根気よく恋文を贈り続けて射止めた結婚でした。

とはいえ、宣孝にはすでに複数の妻がいて、さらに紫式部のほかにも通う女性がいたようです。

貴族の男性は、複数の女性の元に通って当然の時代ではありますが、アラフィフになってもモテる男だったというだけに、宣孝は女性にマメなタイプだったのでしょう。そしてきっと、紫式部が結婚を決意するほどの、壮年らしい魅力にあふれた男性だったに違いありません。

特技のダンスでひっぱりだこ!?

宣孝は舞を得意とし、長徳4(998)年には石清水臨時祭、賀茂臨時祭で舞を奉納したという記録が残されています。長保元(999)年には、宮中の行事で「神楽(かぐら)の人長(じんちょう)」をつとめたという記録も。

神楽とは神に奉納する舞楽のことで、人長は演奏を指揮し、舞を披露する役です。祭祀を無事に執り行うのは、平安貴族にとっては重要な仕事の一つ。ここでも宣孝のデキる男ぶりがうかがえます。

さて、もう一度『枕草子』の一節をご紹介しましょう。

ここちよげなるもの 卯杖(うづえ)のほうし(正月初卯の日に魔除けの杖を持つ法師)。御神楽の人長。神楽のふりはたとか持たる者。

(『枕草子』第76段より)

清少納言が「ここちよげなるもの」と評価した神楽の人長をつとめて、面目躍如といったところでしょうか。

女好きで、紫式部を泣かせた?

紫式部が宣孝と結婚したときの年齢は、はっきりと分かっていませんが当時としては晩婚の20代後半と推測されます。

複数の妻や恋人がいながら、自分の子どもと同年代の紫式部を熱心に口説いているようすを見ると、宣孝が女好きであったことは否定できません。

求婚時代に紫式部に送った手紙は、ユーモアがあって年の差を感じさせないものでした。

文の上に朱をふりかけて、「私の涙の色を見てください」と書いた人への返事

「くれないの 涙ぞいとど うとまるる うつる心の 色に見ゆれば」

(『紫式部集』より)

宣孝は紫式部にせっせと文を送って求婚しますが、紫式部からはつれない返事ばかり届きます。そこで、悲しみの涙の色とされる紅(朱)を文に散らして送ります。

ところが紫式部は「紅の涙なんて、いやね。色褪せやすくて、うつりげなあなたの心のように見えるわ」と相変わらずのそっけなさ。

宣孝が紫式部と同時進行で、別の女性にもアプローチしていたことは、つつぬけだったようですね。

ちなみに求婚されても、最初はそっけない返事をするのがお約束なのだとか。紫式部はちゃんと返事をしているので、宣孝の文を嫌がっていたわけではありません。

結婚後には、紫式部が宣孝の夜離れ(夜の訪れがないこと)を嘆く、こんな歌も見られます。

「入るかたは さやかなりける 月影を うはのそらにも 待ちし宵かな」紫式部

「さして行く 山の端もみな かき曇り 心の空に 消えし月影」宣孝

(『紫式部集』より)

訪れるはずの宣孝から、今夜は行けなくなったと連絡があったのでしょうか。紫式部は「入る方角がはっきりと分かる月は、他の女性のところへ行ってしまうあなたのようね。あなたを待ちながら、ぼんやりと眺めていたの」と夫に訴えています。

宣孝は「山の端が曇っていたので、君のところに行けなかったんだよ」と言い訳モード。

こうしたやりとりから、結婚後まもなく宣孝の足が遠のいた、つまり二人は不仲だったとする説もあります。でも、紫式部は夫に他にも女性がいることは承知の上で結婚したのであり、それでも宣孝の訪れを待っていた、恋しがっていたようにも感じられます。本当は宣孝にもっと甘えたかったのに、他の妻に気兼ねをして、素直になれなかったのだろうと推測する説も。二人の間には娘の賢子も生まれており、一概に不仲だったとは言い切れません。

『源氏物語』の執筆に影響も?

宣孝は、長保3(1001)年に猛威を振るった疫病で命を落とします。紫式部とは、わずか3年ほどの結婚生活でした。幼い娘を抱いて悲嘆にくれていた紫式部は、やがてその悲しみを癒すために『源氏物語』の執筆をはじめます。

もしかしたら、若いころは家に引きこもりがちだったという紫式部に、宮中の恋愛模様をいろいろと話して聞かせたのは、夫の宣孝だったかもしれません。

複数の妻を持つ夫との短い結婚生活、そして死別という運命が紫式部を襲わなければ、世界最古の長編小説といわれる『源氏物語』は、存在しなかったかもしれないのです。

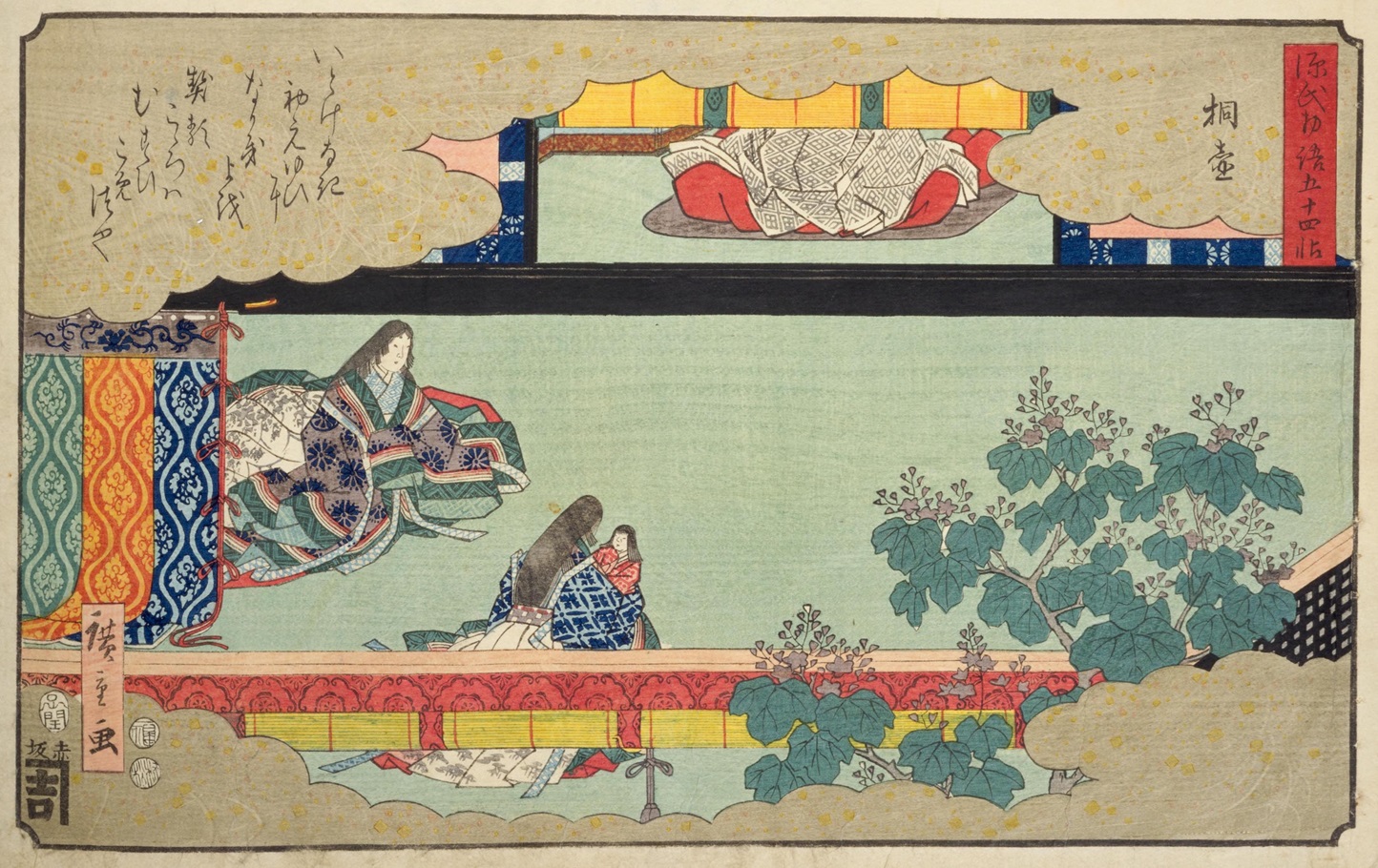

アイキャッチ:『舞楽解説』(国立国会図書館デジタルコレクションより)

参考書籍:

『新編 日本古典文学全集 枕草子』(小学館)

『新潮日本古典集成 紫式部日記 紫式部集』(新潮社)

『人物叢書 紫式部』著:今井源衛(吉川弘文館)

『人と思想 紫式部』著:沢田正子(清水書院)

『紫式部とその夫』著:米山千代子(金剛出版)

『改訂新版 世界大百科事典』(平凡社)