「今昔物語」「雨月物語」「竹取物語」など、日本人は昔から怪談や不思議な話が大好き。落語にも「怪談噺」というジャンルがあり、数多くの名作が古典落語として現代に伝えられています。夏の納涼落語会でも、怪談は定番。怪談噺の薀蓄と、寄席や独演会などでかけられる怪談噺を紹介します。

落語の怪談噺の誕生と、怪談噺の名手「初代林家正蔵」

怪談噺を最初に興行したのは、初代三笑亭可楽の門弟「可楽十哲」の一人である初代林家正蔵です。正蔵は自ら怪談噺を作り、大道具大仕掛入りで演じたと伝えられています。

以来、初代正蔵は「大道具怪談噺の元祖」と言われ、歴代の多くの正蔵が怪談を得意としてきました。最近では、「波動のある声」が独特の世界観を生む、八代目林家正蔵(先代・晩年は林家彦六)の怪談噺が絶品です。

幕末の寄席でも怖い落語は大人気「ハテ恐ろしき」怪談噺

「四つごろに 出る幽霊は 前座なり」という古川柳があります。幕末頃になってくると、寄席のトリでは真打による道具入りの人情噺が演じられるようになり、その中には怪談噺もありました。当時の怪談噺は、高座に背景を飾り、クライマックスに入ると高座の明かりを消し、代わりの龕灯(がんどう・手持ちランプ)が噺家の肩のあたりを照らすと、そこに幽霊が出るという演出が用いられました。この幽霊を「ゆうた」といい、正体はカツラをかぶって血糊をつけた前座です。夜の四つといえば、現在の22時頃。トリの怪談噺がいよいよ佳境を迎える時間に、前座の幽霊が登場するというわけです。

ちなみに、芝居噺としてかけられた怪談噺は、人情噺と同様に明確なサゲはありません。そこで、「ハテ、恐ろしき執念じゃなあ」というセリフとともに高座を明るくして、「まず、今晩はここまで…」とサゲて寄席をハネ(閉場)にしたと伝えられています。

当時の「新作落語」で一世を風靡した三遊亭圓朝

この頃、芝居噺で一世を風靡したのが、近代落語の祖である三遊亭圓朝です。圓朝は芝居噺でトリをとるようになりますが、師匠である圓生が自分の出番の前に得意とする噺を演ってしまうことが続き、困惑してしまいます。「いつまでも師匠の落語をなぞっていてはいけない」と開眼した圓朝は新作落語を作り、絶対に誰とも付かない(同じ演目にならない)オリジナルの噺をかけるようになります。これが長講の怪談噺の傑作である「真景累ヶ淵(しんけいかさねがふち)」です。続けて圓朝は「牡丹灯籠」を創作し、これらは明治に入り口述速記として新聞等に連載されました。

圓朝はこの他にも「死神」や「乳房榎」を創作しており、その名作は現在に至るまで多くの落語家に継承されています。

情念、怨念、妄念…怖くて切ない、時には可笑しい落語の怪談

落語の怪談はただ怖いだけではありません。切なかったりおかしかったり、中には幽霊よりも人間の方がよっぽど怖いという噺もあります。人気の落語のあらすじ(一部)と、知ると楽しい蘊蓄をみてみましょう。

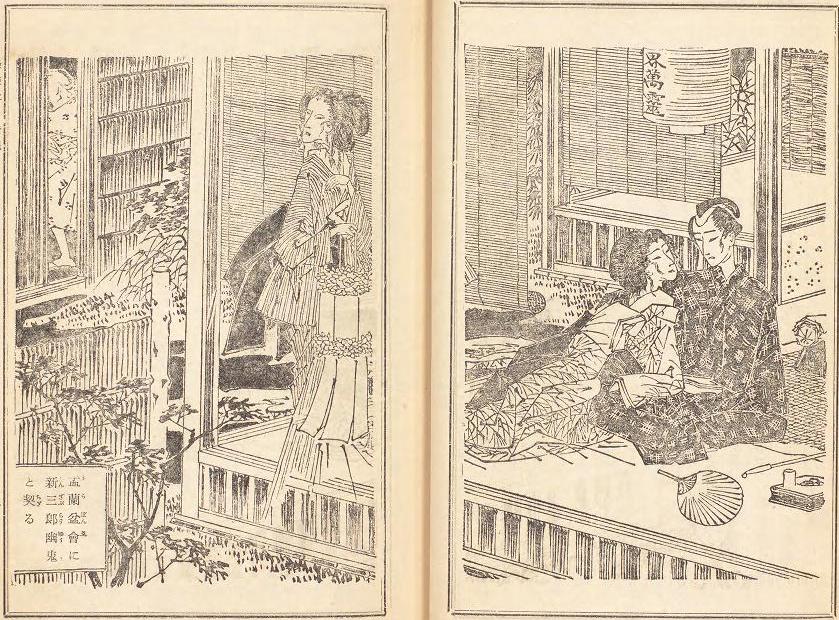

牡丹灯籠「お露新三郎」「お札はがし」

浪人の萩原新三郎は、美しい旗本飯島平左衛門の娘お露と知り合う。久しぶりに再会したふたりは恋仲となり、お露は毎晩牡丹灯籠を下げて下女とともに新三郎の元を訪れ、契りを重ねていく。次第にやつれていく新三郎をみた人相見は、お露が新三郎に焦がれ死にした幽霊であることを見抜く。

三遊亭圓朝原作。一番有名なこの部分は、全体のごく一部。本来は20年に渡る壮大な復讐劇で22章からなり、何日もかけて演じられたそうです。六代目三遊亭圓生、桂歌丸の高座が有名。

真景累ヶ淵「豊志賀の死」「お久殺し」

稽古屋の女師匠豊志賀のもとで世話人として居候することになった新吉は、ある寒い晩に豊志賀と一線を越える。豊志賀は弟子のお久が新吉と良い仲なのではないかと嫉妬するあまり顔に疱瘡が出来始め、寝たきりとなってしまう。新吉は嫌気がさし始め、察した豊志賀は「新吉の妻になるものは七人呪い殺す」と恨みながら自害する。新吉は豊志賀の弟子であったお久と駆け落ちする。

こちらも三遊亭圓朝原作。全体は97章ありますが、現在演じられているものは一部である「豊志賀の死」「お久殺し」です。六代目三遊亭圓生や八代目林家正蔵(林家彦六)が得意とし、正蔵は原話である芝居噺の「累草子」も演じています。

お菊の皿

番町皿屋敷(上方落語版では播州皿屋敷)の怪談で知られるお菊の幽霊が美しいと話題になる。お菊が出る井戸には見物人が増えて、ついにはアイドルさながらのお菊のショーが連日行われるようになる。

怪談「播州皿屋敷」をベースにした古典落語。お菊がアイドルになっていく様はそれぞれの噺家によって様々なパターンがあり、生きている人間も幽霊も明るく、落語らしい怪談です。

三年目

とても仲の良い若夫婦。しかし、長患いの床に付いた妻の余命は芳しくない。死期が近いのを悟った妻は夫に「私が死んだら、あなたはきっと別の人と再婚する。それが心配で死ねない」という。聞いた夫は「お前が死んでも決して誰とも結婚しない。もし結婚したらその晩に化けて出て欲しい。そうすれば、幽霊が怖いと再婚相手は逃げ出すだろう」と約束する。その言葉を聞いて妻は安心して息を引き取る。

古典落語。サゲの死んだ妻のセリフがいじらしくも切なく、ほろりとします。

死神

自殺しようとしている男が、死神と名乗る老人に声をかけられる。死神は人間の運命を解きながら、男に「医者にならないか」とすすめる。死神に人の生死を見分ける方法と、死神を退散させて病気を治す方法を教わった男は、その日からさっそく医者の看板を掲げ、やがて名医と評判になる。多額の報酬を受け取れるようになった男は、贅沢三昧で傲慢な暮らしをはじめる。

オペラを原話にした三遊亭圓朝作の古典落語。サゲで演者が前のめりに倒れて男の死を表現するという、「仕草落ち」で知られています。この仕草落ちの他にも男の死の表現には多くの型があり、聴き比べるのも楽しいでしょう。三遊亭圓朝の門弟であった初代三遊亭円遊が、男が死神を騙して生き返るという明るい噺に改作した型もあり、こちらは「誉れの幇間」とも呼ばれています。

仕草落ちの型は、二代目三遊亭金馬が大正15年の「講談倶楽部」で「(圓朝から)圓朝の型として覚えておくようにと教わった」と語っています。この型が現在まで継承され、六代目三遊亭圓生が得意として演じました。

本当に怖いのは幽霊ではなく人間?生を謳歌する落語の世界

落語の怪談には、「牡丹灯籠」や「乳房榎」などのドロドロした復讐劇、「応挙の幽霊」「へっつい幽霊」「お菊の皿」などのような笑い噺、「一眼國」や「死神」などの不思議な噺があります。これらの主人公はあくまでも人間。幽霊や化け物は人間の業や欲が生み出した「象徴」として表現され、一番怖いのは人間であり、人が作っている常識や社会であることが語られます。時には成仏できない幽霊と共にドタバタ劇を演じ、幽霊をやり込めてしまう始末です。

人間の業や弱さを嫌というほどリアルに語る演出、あるいはこの世に未練を残す死者と笑い合うしたたかさは、いかにも落語というところでしょう。死を現在よりも身近に感じていたからこそ死の恐怖を笑い飛ばし、悔いなく生を全うしたいという願いが込められていたのかもしれません。