バイクは日本人のアイデンティティーの結晶かもしれない。

東南アジア諸国やインドに行けば、そこは「日本メーカー二輪天国」である。街行くバイクの9割方はホンダ、スズキ、カワサキ、ヤマハ。そうでなければツーリングマニアの所有するBMWかハーレーダビッドソンという状況で、とにかくアジアの二輪車市場は日本メーカーの独壇場だ。

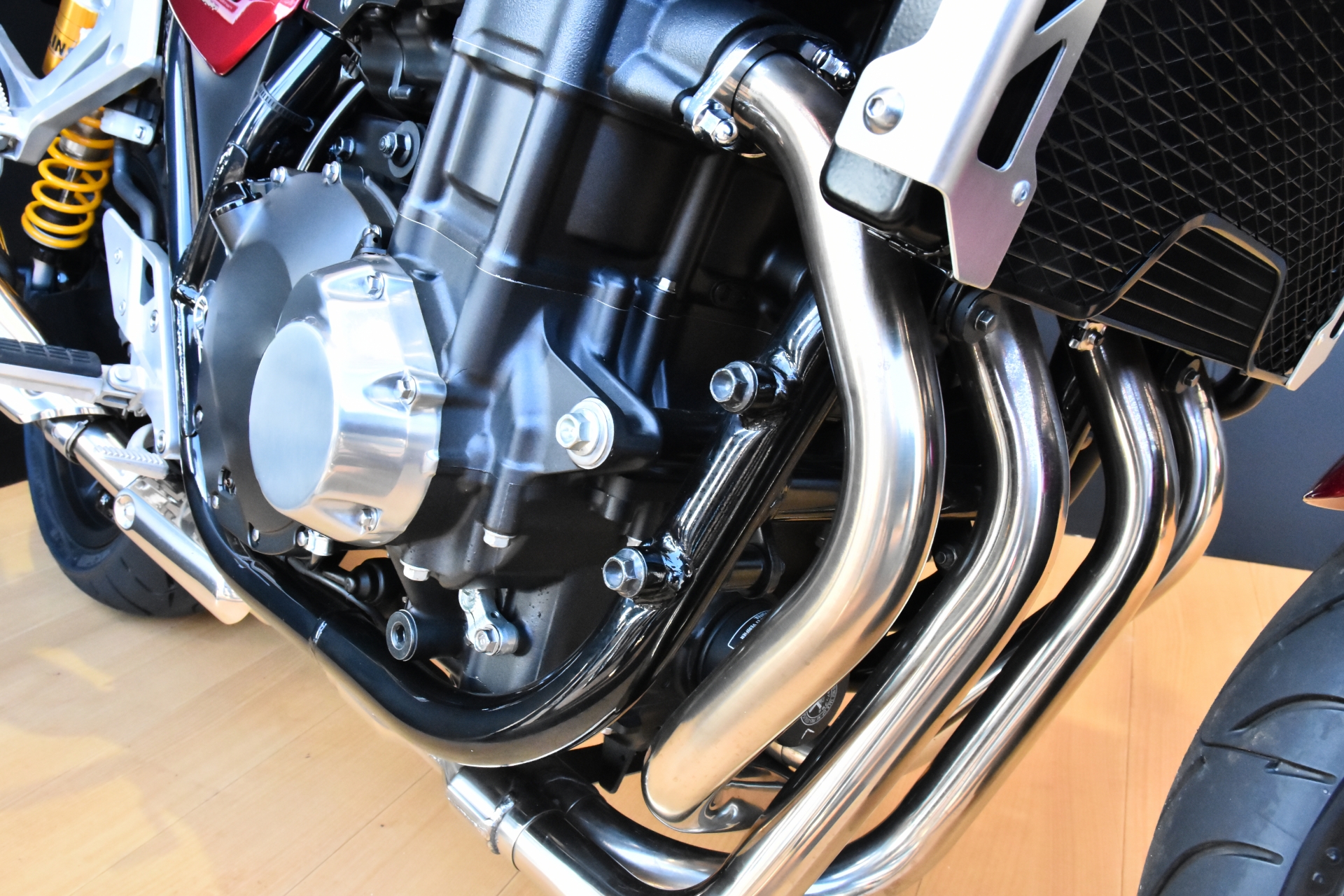

燃費が良く、走行性能にも盤石の定評がある。日本では原付一種と呼ばれる50cc未満の車種からフルカウルのリッターマシンまで、どの排気量を見ても必ず日本メーカーの製品が鎮座している。

世界から見た日本は、誰しもが欲しがる二輪車を日々大量に製造している国なのだ。

モーター付き自転車から始まったホンダ

本田宗一郎は、もともとはアート商会という自動車修理工場の社員だった。とはいっても大正時代のことだから、要は丁稚奉公からの叩き上げで出世した番頭である。

本田が本田技術研究所という企業を設立したのは、1946年。終戦間もない頃だ。この当時、旧日本軍が放棄したまま不良在庫と化していた物資が日本各地に存在していた。日清食品創業者の安藤百福は軍需工場にあった鉄板を引き取ってそれを製塩に活用したが、本田も安藤と同じようなことをやったのだ。

軍用無線機への電力供給に使うエンジンが大量に余っているのを見て、本田はこんなことを考えた。

「これを自転車に取り付けたらどうだろうか?」

焼け野原からの復興を目指す日本人は、エンジンで動く乗り物を欲していた。補助エンジン付き自転車があれば、ちょっとした軽輸送に活用することができる。

本田の工場の量産能力は1日1台だったが、それでもこの自転車は売れた。在庫のエンジンがなくなると、今度は本田が自らペンを取って新エンジンを設計した。

エンジンが大きくなると、それに合わせてフレームを新設計しなければならない。そのフレームに、またしても新しく開発したエンジンを搭載する。今度はキャブレターを改良する必要がある。

このようにして、本田の二輪車はどんどん大きくなっていった。

「敗戦国のバイク」が優勝!

本田技術研究所は本田技研工業となり、社員も増えた。しかし1950年代までの本田技研は、常に不渡りの危機と隣り合わせだった。

本田技術研究所は本田技研工業となり、社員も増えた。しかし1950年代までの本田技研は、常に不渡りの危機と隣り合わせだった。

今でこそ本田技研は世界市場に君臨する「ホンダ」として知られているが、この当時はまだ町工場に毛の生えたような企業である。資金力に乏しく、少しの逆風が致命傷になりかねない状態だった。が、その中で本田は世界的なモーターレースであるマン島TTレースへの参戦を決意する。苦しい中でこそ攻めに出よう、という戦略だ。

1959年、本田技研はこのレースの125ccクラスにレーサーとマシンを送り込み、6位入賞という実績を上げる。「敗戦国の猿真似バイク」という下馬評の中での好成績である。さらにその2年後、本田技研のマシンはマン島TTレースで初優勝を飾る。

この瞬間、本田技研は世界各国で固有名詞が通じる「ホンダ」になった。

小型二輪でアメリカへ進出

いきなり話が変わるようで恐縮だが、読者の皆様は「アメ車」と聞いてどのようなイメージを連想するだろうか?

恐らく「やたらと大きくて燃費が悪い車」というイメージではないか。それに合わせて排気量も大きく、やたらと頑丈。このあたりのイメージは、四輪も二輪も大差ない。

それはアメリカという国の国土の広さに加え、小型車と大型車で実は原価に大きな違いはないという事情もある。にもかかわらず、売値は大型車のほうが遥かに高い。だからこそ、かつてのアメリカでは軽自動車や軽二輪はメーカーから見向きもされなかった。

しかも二輪の場合、アメリカでも「不良の乗り物」という印象を市民に持たれていた。ピーター・フォンダとデニス・ホッパーの出演した映画『イージー・ライダー』は1969年の公開である。この作品はヒッピーには受けたが、若者よりも保守的な中高年はやはり良い顔をしなかった。

しかし中高年だって、釣りや狩りをする時に手頃な二輪車があれば嬉しいはずだ。

ホンダのアメリカ進出は1959年のこと。ロサンゼルスの現地法人は、社長を含めて僅か8人。その8人は靴底を擦り減らしながら全米に営業をかけた。

注目したのはアウトドア用品店だった。ここに50ccの二輪車を置いてもらう。要はパーソナルモビリティとしての活路に期待したのだ。

広告にも工夫を加えた。スーパーカブに二人乗りするカップルや親子の写真を載せ、「善き市民のためのバイク」という印象を前面に押し出した。暗にハーレーダビッドソンを意識していたことは間違いない。

ホンダの50ccは、進出から10年ほどですっかりアメリカ人の生活に定着した。ここから小型二輪分野での、日本メーカーの大躍進が始まる。

ホンダが恐れたパーツメーカー「ヨシムラ」

上記の通過点を経たホンダは、1970年代には世界の誰もが一流と認める自動車メーカーに成長した。

上記の通過点を経たホンダは、1970年代には世界の誰もが一流と認める自動車メーカーに成長した。

二輪レースでは排気量を問わず表彰台の常連になり、同時に一般市場向け車種の売り上げも好調だった。イギリスではトライアンフやノートンなどの老舗二輪メーカーからシェアを奪い去ってしまったほどだ。当時のイギリスで社会問題になっていたストライキの頻発も相成り、これらのメーカーは斜陽の存在となっていく。

が、我が世の春を謳歌していると思われたホンダには恐るべき天敵がいた。スズキである。いや、正確にはスズキとパートナー契約を交わした二輪パーツメーカーのヨシムラだ。

吉村秀雄は、戦時中に航空機関士として従軍していた。戦後は実家の鉄工所を継ぐものの、目標を失くして博打に溺れる状態だったという。そんな彼を救ったのは、米軍基地で行われていたバイクの草レースだった。 最初は米兵たちが個人的に所有するバイクの修理から始まり、やがてエンジンのチューンも手がけるようになった。吉村のカスタムバイクは基地内のレースで好成績を出した。本田宗一郎とは違い、吉村は既存の車体に手を加えるというアプローチで二輪車の歴史にその足跡を刻むことになる。

最初は米兵たちが個人的に所有するバイクの修理から始まり、やがてエンジンのチューンも手がけるようになった。吉村のカスタムバイクは基地内のレースで好成績を出した。本田宗一郎とは違い、吉村は既存の車体に手を加えるというアプローチで二輪車の歴史にその足跡を刻むことになる。

1965年のことである。吉村のカスタムバイクの評判を聞いた本田宗一郎が、このバイクを借りてテストにかけたことがある。するとホンダのエンジニアがチューンしたマシンよりも圧倒的な馬力を有することが判明した。1965年のホンダといえば既にマン島TTレースで優勝し、世界のモーターレース関係者にその社名が轟いていた頃だ。

ヨシムラチームは、そのような凄まじい勢いを持った企業にサーキットで勝つことができる唯一の存在だったのだ。

吉村秀雄の集大成は、1978年の第1回鈴鹿8時間耐久ロードレースである。あの鈴鹿8耐の記念すべき第一歩だが、そこで優勝したのはヨシムラジャパンのスズキGS1000だった。

二輪車黄金時代

このロードレースは、レーサーに憧れる青少年を急増させたきっかけにもなった。現代の小中学生がYouTuberに憧れるように、80年代の男子は二輪レースに憧れた。サーキットレースを題材にした新谷かおるの漫画『ふたり鷹』(週刊少年サンデー)は、1981年連載開始の作品である。

このロードレースは、レーサーに憧れる青少年を急増させたきっかけにもなった。現代の小中学生がYouTuberに憧れるように、80年代の男子は二輪レースに憧れた。サーキットレースを題材にした新谷かおるの漫画『ふたり鷹』(週刊少年サンデー)は、1981年連載開始の作品である。

日本の少年たちが国内メーカーの日本製バイクにまたがり、日本のカスタムパーツ工場で自慢の相棒をチューンし、日本で開催される世界的ロードレースへの参加を夢見る。当時のPTAや学校教師はこれを問題視したが、経済感覚の欠如した中途半端なインテリにはこの状況こそが「繁栄の極致」だということが理解できなかった。21世紀の今、大手新聞社ですらも「若者のバイク離れ」を社会問題として取り上げるようになっている。

もしも日本人が完全に二輪車を手放すとしたら、それは日本の産業文化の大部分を自ら放棄することに他ならない。

だからこそ筆者は、日本の二輪産業を築いたふたりのオヤジに最大限の敬意を払いつつ、こう叫びたい。

若者よ、バイクに跨れ!