詩のことはよくわからないけど、ベルクは詩みたいな店だと思う。新宿駅東口徒歩15秒。自由な雰囲気だが、創業者は詩人の井野利也氏で、その父は泣く子も黙る政治家で新宿の駅ビルを作った人物でもある! 現在は豪快な2代目の井野朋也氏が店主を務め、パートナーである写真家の迫川尚子氏と店を切り盛り中。

ところで、詩ってなんだっけ?

何もわからないけど心に染みる。詩とは?

現代詩の前に、「詩」とは何か。まさか、高校時代に使っていた現代文の副読本が役に立つ日が来るとは。『新日本文学史』で調べると、「文明開化の風潮の中、短歌や俳句、漢詩などの伝統的な文芸に対し、新しい表現として詩が誕生。日常の実感を平易な言葉で表現する口語自由詩も、この流れでできた」と書いてある。

では、現代詩とは。

よく似た近代詩という言葉もあるが、「このように分けているのは日本だけで、ヨーロッパではどちらもmodern poetry。現在作られている詩という意味を強調するなら、contemporary poetry(同時代の詩)となる。近代詩と現代詩の間に明確な境界線があるわけではない」といった意味のことが書かれていた。

ただ、明治から昭和初期にかけてを近代詩、それ以降を現代詩と便宜的に呼び分けることもあるらしい。

「一杯飲み屋で安酒をあおって」も、詩

詩のことを知りたいのに深く調べることもせず漫然と過ごしている中、不意にざっくりと刺さってくるのも詩だ。手元に、細田幸平詩集がある。高田渡というフォークシンガーの『酒』という歌を聞いたのをきっかけに入手した。それは、「一杯飲み屋で安酒をあおって」からはじまる、酒場の哀愁と人生への深い愛情を感じさせる言葉に満ちた名作だ。

新宿の雑踏の中にカフェと詩がある

新宿のベルクは、1970年に井野利也という詩人が脱サラではじめた喫茶店。

開業当初は純喫茶で、利也氏は最初の数年だけ現場に立ち、あとは人に任せたが、家族の生活は成り立つぐらいに収入はあったという。1990年に現店主らに代替わりし、ビア&カフェに業態変更し、にぎやかになった。

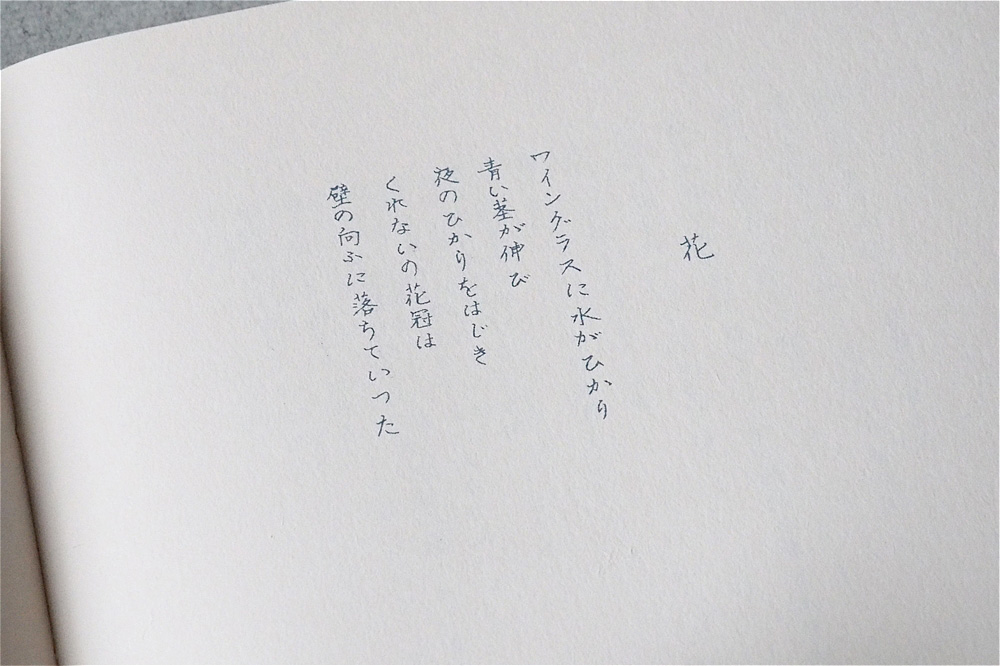

2006年に、ベルクの店内の壁を使った「夜の散策」という詩と写真の展覧会があった。迫川尚子氏の写真に井野利也氏の詩を乗せた展示がとてもよく、雑踏みたいな芸術だと思った。その感想を息子の朋也氏に伝える機会があり、そのときに私は井野利也氏の詩集を託された。

詩人の息子に聞く。詩ってなんですか

利也氏の詩は、日記が詩になったような感じである。「冷たい体温は 見事すぎる高速道路の うねりのすべてにある」のようにいかにも現代詩らしい奇抜なたとえを多用しながらも、息子をめでる言葉は「幼児の寝顔ほど可愛いものはない」などと、ストレートだ。利也氏の父親が所有する箱根の別荘で詩作にいそしんだ。

大都会新宿で喫茶店を経営する詩人が父親とは、現実離れしたかっこよさを感じるが、息子の朋也氏は「自分はあまりいい読者ではないし、父の詩を語る資格もないと思うんです」と話す。

「子供のころは、学校を休もうが何しようが許してくれる大らかな父が好きでしたが、大人になると母の苦労がわかってきます。自称詩人で飲んだくれなんて、だんだんダメな大人に見えてきます。サラリーマン時代は仕事があるので、なんとかやり過ごしていたのでしょうが、父は躁うつ病をわずらっており、うつになると半年ぐらい寝込んでしまいます」

ベルクは新宿駅の駅ビル「マイシティ」の地下飲食店街に属しており、ビルの中で唯一、緊急事態宣言中も休まずに営業を続けた。インタビューを行ったのは、2020年5月25日。その夜に、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が解除されたが、まだまだ自粛ムード。新宿らしい猥雑な空気はなく、いつも「密」そのもののベルク店内も閑散としている。普段は立ち飲みはもちろんのこと、相席も当たり前の「秩序のあるカオス」が売りなのに。さらに、このほど禁煙となったが、つい最近までポリシーを持って喫煙も可としていた。

「4月はテイクアウト販売のみとし、5月から店内飲食を再開しましたが、お客さんが回復しません」とのこと。「密」もよくないが、ガラガラでは大変だ。

人が集う、暮らしがある。それが詩

コロナ禍に感じるベルクの存在は、とても温かい。

スタッフには86歳のおばあちゃんもいて、「高齢者は感染すると重症化しやすいので家にいてほしい」と言っても聞かずに店の様子を見に来てしまうのだとか。「でも、ずっと家にいるなんて心細いですよね。私たちも店にいるほうが気が休まるので、ここで1日まかないを食べています。震災のときは不安な人が身を寄せ合いましたが、感染症だと人と集まることができません。これはつらいですよ」と迫川氏。

また、4月は店内飲食不可としましたが、店外でマルシェの野菜を見ながらテイクアウトのビールを軽く飲むぐらいならOKとしていた。スタッフの勤務についても、感染が怖い人は休んでもらい、働きたい人には来てもらうなど、ベルクらしいおおらかさ。

「コロナで行き場を失った高級食材を引き取って、ベルクマルシェをやっています。食材は豊富、お客さんがいなくて時間はある、ということで、スタッフ発案による新作アイテムが次々に生まれています。いのしし丼やジェラート、プリンなどは今だけのメニューです。酒類販売業免許を取得し、日本酒やワインを瓶ごと売れるようになり、ソーセージなどを作る職人さんに跡取りができたので、こちらも史上最高の充実ぶりです」と迫川氏。

つくづく、店の空気感や立地、お客を含め、ベルクは奇跡のような店だと思う。「反権力的な店ですが、祖父の権力がなければこんな一等地に店を構えることはできませんし」と、朋也氏は笑う。

「父は片手間だったかもしれませんが、僕は場所にふさわしい店を作ろうと頑張ってきました。最近、店内で詩の朗読会や、ストリッパーのイベント(※脱ぎません!)なども行うようになり、いつのまにかベルクそのものが一つの詩のようになっていました。常連であるアーティストの坂口恭平さんも、『詩は死なないために書く』とおっしゃっていますが、父もそうだったんだろうなと思います」

2020年7月25日で、ベルクは30周年。私がこの文章を書いているのも、「いつかこれを世に出してほしい」という亡き詩人からの導きを感じ、現代詩とは何か、の答えにほんの一歩近づいたように思う。

DATA

ビア&カフェBERG

http://www.berg.jp/