「文豪」という言葉から連想されるイメージのひとつに、「印税生活を送ったお金持ち」がありますね。

ところが、教科書に載るような文豪でも、台所事情は火の車という人は少なくありませんでした。

その理由はさまざま。スランプで一時的に収入が途絶えたということもあれば、浪費癖など本人の性格の問題に帰せられるものもありました。

ペン1本で身を立てられるといっても、さすがに霞を食べては生きていけません。そこで、彼らは、借金という手段に訴えました。それも、数回でなく、生涯にわたり借金を重ねる人もいて、借り方も名人芸のレベルに到達した人もいました。

今回は、借金の達人として幾多の逸話を残した文豪の中から3名を紹介しましょう。

60人以上から借金をした石川啄木

歌集『一握の砂』に代表される、数々の名歌を残した石川啄木(1886~1912)。

有名な「はたらけど はたらけど 猶わが生活(くらし)楽にならざり ぢつと手を見る」に象徴されるように、啄木の人生最大の難敵は生活費の工面でした。

26年の短い生涯に、借金をした人の数は60人を超えます。その金額を合計すると約1300円。今の貨幣価値に換算すると、大きく見積もって1900万円くらいになるそうです。

蔵書まで売り払って啄木に貸した金田一京助

啄木にお金を貸した人の大半は、3円とか5円など比較的少額でした。一方で、突出してその額が多かったひとりが、盛岡高等小学校以来の親友・金田一京助で、総額100円でした。

京助が受けた最初の借金の依頼は、1904年のこと。東京帝国大学に入学して、これから学問に打ち込もうという矢先のことでした。啄木はといえば、実家でひたすら創作にふけっていました。

啄木から京助に送られた手紙を見ると、詩集の出版と、出版社に持ち込む小説の稿料で100円は見込めるが、今はお金がなくて「絶体絶命」。そこで当座の生活費として15円の借金を要望しています。

啄木の文学的才能に惚れ込んでいた京助は、きっちり15円を送金します。

その後も、啄木は京助の友情に甘えてしまったのか、ずるずると借り続け、そのために京助は学究生活に必要な蔵書まで売り払って金策に奔走します。

京助自身、言語学者としてアイヌ語を研究するという、すぐにはお金にならないことに情熱を注いでいました。しかし、無二の親友である啄木がお金に困っているのを見ていられず、自分の生活苦を省みず金銭的支援を繰り返します。それは啄木が逝去するときまで続きました。

借金の天才と称賛した親友の宮崎郁雨

京助の100円を超えて最高額の計150円を貸したのは、函館在住の宮崎郁雨(いくう)です。郁雨は、父親が経営する味噌製造所に務めるかたわら、歌人として活動していました。

郁雨が参加する地元の同人誌『紅苜蓿(べにまごやし)』に啄木が寄稿した縁で、啄木は函館に移ってきます。1907年のことでした。

啄木はこの地で小学校の代用教員の職を得ますが、月給12円では郷里の妻子を呼び寄せるには足りず、ほどなく郁雨に借金を申し込みます。

知り合ってすぐに「十年の旧知」のように友情を感じていた郁雨は、快くお金を貸します。啄木は、その後も郁雨から借金を重ねることになります。

後年、郁雨は「啄木は借金をすることにおいてもやはり天才的であった」と、ある意味称賛しています。これは嫌味でなく、郁雨の啄木に対するリスペクトは、誰よりも大きいものがありました。実際、啄木一周忌には函館に「石川啄木一族の墓」を建て、啄木関連の著書を出し、1962年に死去した後は、啄木の墓のそばにある自身の墓に葬られました。

生涯収入を超える借金を抱えた理由

そんな感じで、多くの人たちの好意にすがり、啄木は生涯に稼いだ額を上回る借金を抱え込むことになるのですが、なぜこうもお金に困っていたのでしょうか?

まず、啄木に不朽の名声をもたらした短歌では、家族を養っていけないという身も蓋もない現実がありました。そこで、小説を書いてその稿料でやりくりしようと考えます。しかし、コネを頼って方々の出版社に持ち込むも、なかなか受理されませんでした。小説家としては、未熟であったのでしょう。

物書きを目指している合間に、定職を得てはいるのですが、長続きしないという問題もありました。例えば、函館時代は地元の新聞社に勤務するも、函館大火で社屋が喪失。そこで札幌に新天地を求めそこで就職するのですが、自己都合で退社。その後は、小樽、釧路、東京と流転する人生。当地で職に就いてもすぐ辞めるの繰り返しでした。これでは、安定した収入など望むべくもありません。

それに勝るとも劣らない大問題は、啄木の浪費癖でした。ちょっと余分にお金が入ると、一家の生活費や借金の返済に充てるのでなく、遊興に散財してしまうのでした。例えば、明日食べるものに困って1円50銭を借りたその足で、煙草屋に行き1円で煙草と煙草入れを買ってしまいます。しかも煙草の銘柄は「敷島」という、当時最高級の品です。また、離れて暮らす妻子への仕送りという名目で郁雨から25円もの借金をしたら、女郎屋に通いつめるありさまです。

啄木の二面性は、作品にも表れていました。短歌では「何故かうかとなさけなくなり、弱い心を何度も叱り、金かりに行く」と自分を憐れむ一方で、日記には「金を借りにいって自分の話が上手かったので25円も借りられた、しめしめ」と書いています。これでよく周囲の人たちはお金を貸したものだと思います。

経済的にはグダグダの人生でしたが、それでも啄木の歌の素晴らしさは色あせることなく、今なお多くの人の心をとらえています。

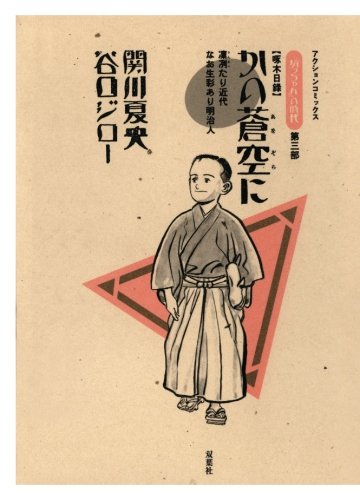

▼啄木の借金生活が描かれている漫画

坊っちゃんの時代 : 3 かの蒼空に (アクションコミックス)

「無頼派」小説家随一の借金王だった太宰治

『人間失格』や『斜陽』など私小説で知られる太宰治(1909~1948)も、「生きて行くため」に必要なお金に苦しんだ文豪でした。

1936年の『悶悶日記』には「一円五十銭のことで、三時間も家人と言い争い」するなど、「売れない作家」の苦悶がそこかしこに見てとれます。それでいて「自分で生活費を稼ごうなど、ゆめにも思うたことなし」なのですから、家族はたまったものではありません。かくして、知人・恩人からの借金が生活の命綱になります。

「死」という言葉の連発で借金依頼

太宰が生前書いた手紙には、借金の依頼も何通か残っていますが、文面には「死」という言葉がいくつも登場するのが特徴で、ものすごい焦燥感が伝わってきます。例えば―

私なども何か貴兄のお役に立つように、なりたいと、死にたい、死にたい心を叱り叱り、一日一日を生きて居ります。

唐突で、冷汗したたる思いでございますが、二十円、今月中にお貸しくださいまし。

多くは語りません。生きて行くために、是非とも必要なので、ございます。

これは、後に仏文学者となる淀野隆三あての手紙の一部です。追伸には「ふざけたことに使うお金ではございません」とありますが、この頃(1936年)の太宰は、依存性の高い鎮痛薬パビナールの中毒にかかっており、その購入費が家計を圧迫していたのです。淀野は、借金に応じるのですが、もしその大半がパビナールに消えていくと知っていたら、どうしたでしょうか。

同時期には、作家で芥川賞選考委員も務めていた佐藤春夫にも、「死ぬことばかりを考えて居ります」などと書かれた手紙を出しています。こちらは、芥川賞の選考で便宜を図ってほしいとの内容。当時の芥川賞の賞金は500円。小学校教員の初任給の約10倍の額であり、太宰は小説家としての栄誉より、賞金の額に目がくらんでいたようです。手紙を読んだ佐藤は、パビナール中毒からの回復が何より大事と、太宰を入院させます。

結局、その年の芥川賞は該当作なしと決まりましたが、それから間もなく太宰は、「お金がはひらず、今月は、生きた空もございませぬ」と、佐藤に具体的な借金の依頼をしたためています。

親友を人質に金策に奔走?

「無頼派」と呼ばれる一群の作家の代表格とされる太宰ですが、借金申し込みの文はとても丁寧で誠意を感じます。しかし、人から得たお金の使い方となると、パビナール中毒の件もそうですが、とても褒められたものではありませんでした。

その象徴的なエピソードとして、いわゆる「熱海事件」があります。主な当事者は、太宰の親友の作家・檀一雄。東京に住んでいた彼が、太宰の奥さんから70円余りを預かるところから話は始まります。そのお金は、熱海の旅館に缶詰めになって執筆中の太宰から、宿泊費などの不足分を求められて用意したもの。

旅費を奥さんからもらって、檀はいそいそと熱海へ出かけます。

太宰は、海の見える風光明媚な旅館に逗留していました。しかし、原稿用紙は真っ白で、執筆ははかどっていない様子。

檀は、「お金、ほら。奥さんから預かった。すぐ引上げてくれって」と帰宅を促します。

それに対する太宰の答えは「行こうか? すぐそこだ」。

それはどこかと不審に思いながらついていくと、そこは小料理屋。太宰は、住み慣れた家のように座ると、酒をすすめてきます。

どことなく不安をおぼえる檀ですが、太宰は近くにある天ぷら屋へ行こう誘います。碧魚荘という名のその店は、いかにも高級料理店の店構え。不安を募らせる檀をよそに、宴が始まります。

食べて飲んでの会計は、しめて28円70銭。檀も太宰も血の気が失せていくのを感じます。しかし……

一度断崖をすべり落ちてしまうと、太宰も私も、居直るたちだ。もう太宰のふところには五十円未満しか残っていまい。目玉の松の所の支払いや、それから道に話し合っていた模様から察すると、芸者屋か遊女屋の支払いも、かなり溜っているに相違ない。それに、宿泊料を合わせると、到底太宰のふところでは、済まぬことだと観念した。(『太宰と安吾』より)

要するに、二人ともどうでもよくなったわけです。その夜は、遊女屋にもつれこみ、あくる日は朝から居酒屋へ、そして日が暮れると遊女屋へと、これが三日三晩続きます。

すってんてんになって、ついに夢のような状況から目を覚まします。太宰は、「檀君、菊池寛の処へ行ってくる」とポツリ。檀をいわば人質にして、先輩作家へ金の無心をしに東京へと出発します。「明日、いや、あさってには帰ってくる」と言い残して。

ところが、何日か経っても太宰から音信はありません。

とうとう、「檀さん。このままじゃどうにもなりませんよ」と、小料理屋の主人にせっつかれ、檀はこの主人を監視役に東京に戻ります。

檀には、金策がうまくいってないのであろう太宰の行く先は、見当がついていました。太宰が師匠と仰ぐ井伏鱒二の自宅です。

はたして、太宰はそこにいました。

太宰の狼狽の声が聞こえてくる。私は障子を開け放った。

「何だ、君。あんまりじゃないか」と、私は激怒した。いや激怒しなければならない、其場の打算が強くきた。

太宰は井伏さんと、将棋をさしていた。その儘、私の怒声に、パラパラと駒を盤上に崩してしまうのである。

指先は細かに震えていた。血の気が失せてしまった顔だった。オロオロと声も何も出ないようである。(『太宰と安吾』より)

井伏は、熱海の件はまったく聞かされていませんでした。小料理屋の主人は、総額300円にのぼる代金の勘定書を井伏に渡しました。これは一人で解決できる問題ではないと、佐藤春夫宅に出向き、質入れまでして代金を工面し、なんとか落着します。

勘定書には遊女屋の請求も含まれ、檀は「もう生涯、あのような恥ずかしい目」には会いたくないと後悔します。当の太宰はといえば、檀にこう言いました。

「待つ身が辛いかね、待たせる身が辛いかね」

後に檀は、太宰の『走れメロス』が、熱海での出来事にインスパイアされて生まれた名作ではないかと空想し、「あれを読む度に、文学に携わるはしくれの身の幸福を思うわけである」と述懐しています。さすがは借金の達人。最終的には、周囲の皆をなんとなく納得させる力量を持っていたのです。

借りても返さない気満々だった川端康成

『伊豆の踊子』『雪国』などの作品で知られ、日本で初めてのノーベル文学賞受賞者である川端康成(1899~1972)。

生前から内外に認められた大作家ということで、金銭にだらしなさのある無頼派と一線を画す真面目な人物と思いきや、「借金の名人」として近しい人たちの間で悪名を馳せていました。

『伊豆の踊子』は宿代を踏み倒して書かれた?

出世作『伊豆の踊子』は、川端の学生時代の体験を書いた「湯ヶ島の思い出」を下敷きに26歳の時に完成させた作品です。執筆した場所は、伊豆湯ヶ島の温泉地にたたずむ旅館・湯本館。

川端は、よほどこの旅館が気に入ったとみえて、10年の間毎年泊まりに行きました。しかし、宿代は出世払いということで、一銭も払わなかったことが多々あったそうです。

ただ、当時のおかみさんは、若い川端を自分の子のようにかわいがっており、上京の折には「一人むすこを遠い旅にやるようだ」と涙を流したとのことで、旅館側としては宿賃の滞りは、さしたる問題ではなかったのかもしれません。

高かったら払わないという金銭哲学

時代は少し下って、『雪国』を書いていた1938年。川端に師事し、家を出入りしていた小説家・北條誠は、師匠の独特すぎる金銭感覚に何度か泣かされています。

例えば、国際ペン大会で海外に行くと決まったときに、川端は唐突に北條にこう言います。

「もう出発の日を決めました。あとで、お金を払っておいて下さい」

川端家にも北條にも、そんな旅費などどこにもないので、北條は、方々の出版社を回って寄付金という名目でお金を集めます。

さらに、こんなことも。

ある日、鎌倉から上京した川端は、北條を呼び出し、都内で通っていたバーの勘定を支払いたいので案内しろと言ってきます。

しかし、川端は、バーの名前も場所も覚えておらず、つたない記憶を頼りにあちらこちらのバーをはしごします。こうして、立ち寄ったバーでの支払いがどんどんたまり、北條は10万円近い持ち出しになってしまったそうです。

こうしたエピソードから、川端にはどうも「借金をする」という感覚はなく、「お金をもらう」という気持ちであったようです。有名な話として、吉行淳之介が「銀座のバーの勘定は高い」と随筆に書いたら、後日会った川端から「高かったら、払わなきゃいいじゃあないですか」と言われたそう。貸した側からすればひどい話ですが、返済を催促すると「ないものはない。いずれ払います」とキッパリ。川端のぎょろりとした眼力に射すくめられ、誰もそれ以上追及できなかったそうです。

出版社の経理のお金を全額借りて…

川端は、何社もの出版社・編集者から借金をしていましたが、その中でも最も額が大きいのは、文藝春秋社からのものでしょう。1960年頃のある日の夕方、川端は文藝春秋社の佐佐木茂索(もさく)社長のところへふらりとやってきて、

「あるだけのキャッシュをください」

と言いました。この時のやりとりは、川端も佐佐木も具体的に語っていないため、詳細は不明ですが、佐佐木は経理で保管してあった300万円ほどの現金を全額渡します。

困ったのは、現場の社員。その日、『週刊文春』の記者が、急遽地方に取材することになり、経理に経費仮払いを請求しても「現金がない」の一点張り。編集長に談判すると、「川端さんが茂索さんのとこへ来て、洗いざらい現金を持っていったんや」との返答。

「いったい、三百万円もの金を、川端さんはなんのために前借りしたんです?」

私は訊いた。すると、

「なんでも、壺を買うそうやで」

との答えが返ってきた。

私は、その夜、新橋の呑み屋で、悪酔いをした。(『月刊 噂』より)

ちなみに、『文藝春秋』創刊時は同人であった川端ですが、戦後は文藝春秋社から1冊の本も出していませんでした。

晩年の川端は、壺だけでなく、様々な美術品の収集に凝っていました。しかし、「お代はそのうちに払います」と言うだけで、美術商を困惑させました。川端コレクションは、国宝を含め一級品とされるものだけでも約200点。1972年、自身の財力をはるかに上回る額に相当する美術品と方々への借金を遺して、死去しました。まさに、借金漬けの文豪の中でも殿堂入りクラスの人物と言えましょう。

文才のみならず借金の才にもたけた文豪は、上に挙げた3人にとどまりません。戦前に活躍した作家の多くは、人生の一時期でも借金のお世話になっています。それは、彼らの才能を見込んだプチパトロンが大勢いたということも意味します。気前よくお金を貸した彼らのおかげで、現代に生きるわれわれは、偉大な文藝に触れることができるわけです。

主要参考・引用図書

『石川啄木』(ドナルド キーン著、角地幸男訳/新潮社)

『啄木の手紙を読む』(池田功/新日本出版社)

『石川啄木家の心理学的に見た経済感覚』(川田淳一郎、吉田千代子/東京工芸大学芸術学部紀要)

『太宰と安吾』(檀一雄/虎見書房)

『太宰治の手紙』(東郷克美/大修館書店)

『実録 川端康成』(読売新聞社文化部編/読売新聞社)

『月刊 噂』昭和48年8月号(噂発行所)

『文豪と借金』(「文豪と借金」編集部・編/方丈社)