はじめに

「シベリア単騎行」って、名前くらいは聞いたことがあるかと思います。「それって、何?」と、訊かれると困っちゃうくらいの人が多いでしょうね。

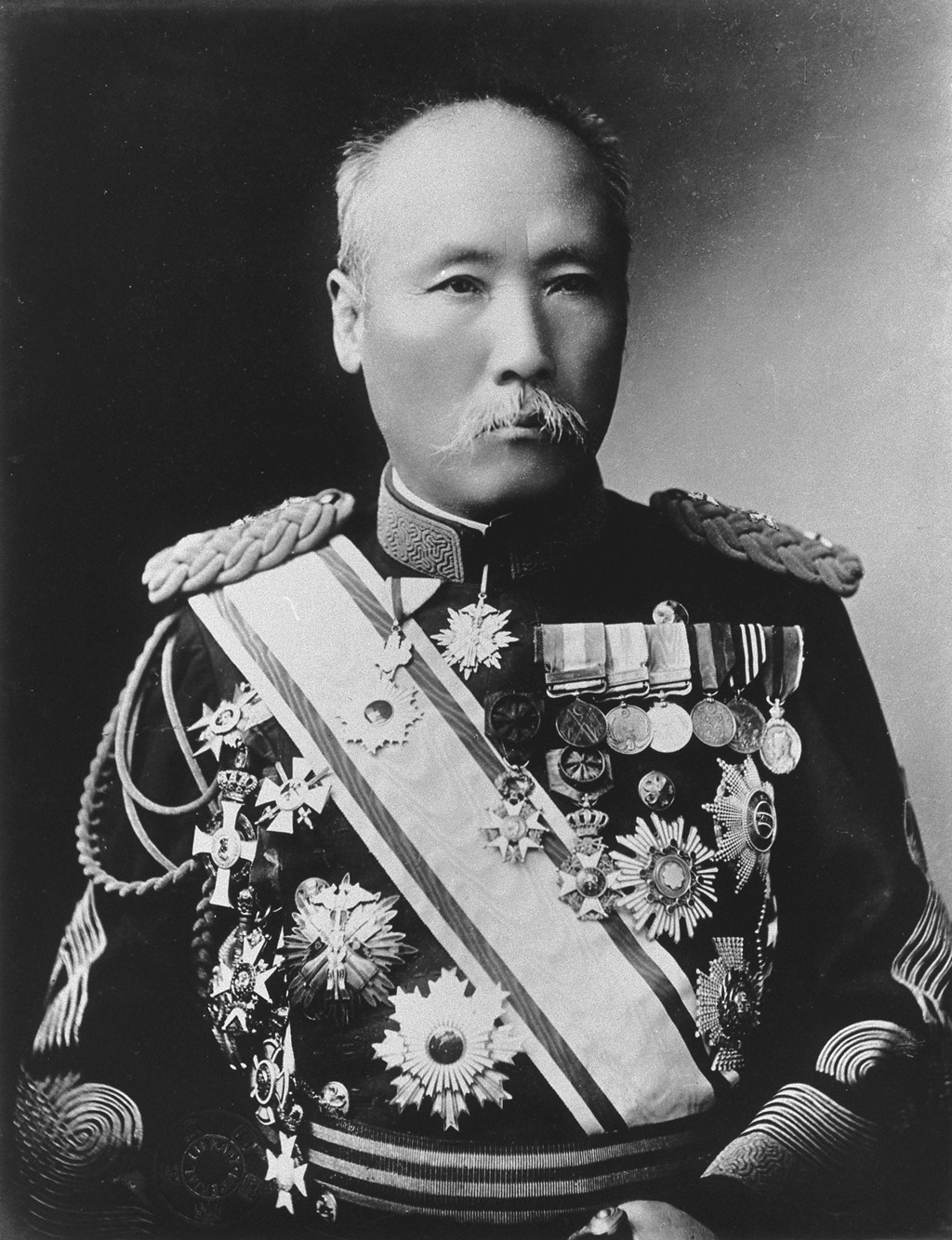

人家も疎らな未開発だった頃のシベリアを馬で横断した、というと簡単そうに聞こえちゃうかもしれませんが、当時(19世紀末)世界的に注目を浴びた大冒険でした。この偉大な冒険家の名は、福島安正といいます。本業は日本陸軍の情報将校であります。

自分で情報を得た時代

情報が重要な意味を持つことは、時代を限らず、洋の東西を問わず、普遍的な大原則であります。しかし、その手段が時代とともに変化したことにより、ある種の逆転現象が発生しました。

現代社会の情報量は膨大です。その中から必要な情報を抽出し、分析することが情報戦略の肝心カナメであります。情報の入手が自動化されたため不要な情報も絶えず記録されます。たとえば、町のあらゆる場所に監視カメラが備えられていますが、そこから得られる情報の大半は市民の日常でしかありません。犯罪が発生した場合のみ、犯人を起訴するために有用な情報がとれているかもしれません。だとすると、ほとんど無駄になるだけの映像を、あえて撮り続けているわけです。その名も「防犯カメラ」というとおり、カメラを設置することで犯罪を抑止している意味がありますね。

軍事情報も同様に、偵察衛星などにより高度に自動化されたことが戦争の抑止に一役買っていますけれども、そこで得た情報が真に役立つ場面は、訪れない方が平和で良いと思います。

このように情報化される前、近代までの情報戦略は、いかにして情報を得るかということが重要でした。自動的に情報を集める手段がないため、足で歩き、目と耳を使って集めるほかないのです。得た情報を伝達する手段も現代のように即時とはいかず、明治時代には手作業により暗号化して電報を打ち、それをまた手作業で解読する必要がありました。よって情報の鮮度もまた現代とは比較になりません。そのような時代に日本の情報戦を支えた人物として、まず福島安正の名が思い浮かびます。

福島安正の生い立ちと立志

安正は信州松本藩士の子で、陸軍の文官から将校に転じた変わり種です。嘉永5年(1852)に生まれた安正は、少年時代がそのまま幕末の動乱に重なります。士族とはいえ家は貧しく、幼年期の生活苦は安正本人が語りぐさにするほどでしたが、向学心を認められ藩から江戸への遊学を許されて世に出るきっかけを得ました。幕府の講武所で洋式兵学を学んだ安正が学問修行のため江戸と松本を往復する間に、ときは明治に移り、修行の場を開成校に移しています。

開成学校とも呼ばれた安正の母校は、蕃書調所から発展した江戸幕府の高等教育機関の開成所を明治新政府が再興したもので、のちに大学南校に改組され、種痘所を起源とする幕府の医学所を経て新政府の医学校から改組された大学東校と合併して、東京帝国大学となりました。開成校は洋学を教育する機関としては国内随一の存在で、そこで語学の才能を磨いたことが安正の人生に重要な影響を及ぼしています。

そのまま学究の道に進んでも成功したでしょうが、安正は開成校を中退して司法省に職を求めました。おそらくは家計を助けるため早く社会に出ることを考えたのでしょう。そこから陸軍省に移ったのは明治7年のことでした。いわゆる征韓論争を発端とする明治6年政変で多くの人材を失った陸軍は、語学に優れた人材を欲していたのでした。

情報将校になる

明治10年(1877)に西南戦争が勃発したとき、25歳の安正は陸軍省十等出仕という文官で、福岡の征討総督府で書記をつとめました。このときの仕事ぶりは【日清戦争の回】でもチョットだけ触れています。翌11年、安正は臨時士官登用試験を経て、陸軍中尉として武官に転じています。

はじめての情報収集活動は、12年の清国偵察でした。アヘン戦争に敗れて以来、衰退著しい清国で、安正は清国人になりすまし各地を視察しました。この時期の清国軍は賄賂の横行する伝統的悪習を持ち、それが改善されることは見込めない様子だと報告しています。

17年12月に朝鮮で甲申事変が発生しました。日本に倣って近代化を進めようとした親日的な改革派が起こしたクーデターです。

思えば明治維新は、列強の圧迫に対する攘夷運動からはじまっています。その間には薩英戦争や馬関戦争で米欧列強の近代兵器の威力を身をもって味わいました。そして、幕長戦争や戊辰戦争などで同胞相撃つ悲劇を演じたのも、すべて日本の独立を保つためでした。

できたばかりの明治新政府が朝鮮半島へ目を注ぐと、この地域が列強の支配下となれば、日本は喉元に匕首(あいくち)を突きつけられたに等しい状態となることに気づかされました。

出来るなら朝鮮には列強の圧力をはねのける力をつけて貰いたいところでした。その朝鮮との交渉をめぐる国内での意見対立は西南戦争を引き起こし、内戦の悲劇を再演してしまいます。それほどの高い代償を支払った日本としては、朝鮮国の親日的な改革派によるクーデターを歓迎しましたが、清国が武力介入したため三日天下に終わりました。

日本と清国とは、一触即発の不穏な空気のなかで朝鮮問題をめぐる交渉を行い、翌18年に日清相互に朝鮮半島からの撤兵を約束した天津条約を締結、その交渉の席には参謀本部から派遣された安正が陪席していました。

帰国した安正は、再び清国の社会状況を見て、実地踏査の重要性について報告しています。書籍から得た知識で想像していた清国の社会状況と、実際に見た現地の情勢は大いに異なっていたからです。

インド・ビルマは世界情勢のカギ

同年、ドイツから参謀学の教授としてメッケルが来日し、安正もその薫陶を受けています。陸軍大学校でメッケルに堂々と戦略論争を挑んだ逸話もありますが、他の生徒たちと比べればメッケルとの縁は薄いです。というのは、19年3月からインド・ビルマ方面への視察旅行を命じられ、日本を離れているからです。

視察の目的は情報収集ですが、名を偽って潜行するようなスパイ活動ではなく、堂々名乗りながらの旅行でした。その成果は一般情勢を知るにすぎませんが、安正の報告は世界戦略的な視点に立つ点で興味深いものです。

まず安正は、ビルマに進出した英国軍が首都ラングーンを制圧して3ヶ月後、いままさに強国に征服された国の現状を目の当たりにしています。ビルマがこうなったのは、国家の指導者たちが自己の利益と保身のために政権争いにのみ熱中し、忠君愛国の精神が地を払った結果にほかならない……と、安正は見ています。

支配される国の悲哀はインドにも同様に存在しましたが、安正が着目したのは国際情勢を左右しかねない地理的な重要性でした。インドとビルマは英国の支配下にあり、インド洋から太平洋を結ぶ海上貿易の基地として重要な地域です。ここを海から攻めるには強力無比な英国海軍と戦わねばなりません。しかし海軍力ではいかなる国も英国に遠く及ばないので、インドを攻撃できるとすれば中央アジアに勢力圏を拡大して陸路からインドに迫るロシアのみでした。

安正の目はアフガニスタンにも向けられました。いまや英領とロシア領を隔てる唯一の緩衝地帯こそアフガニスタンであり、世界情勢の鍵となる地域です。

かつてアフガニスタンはシルクロードの要衝でしたが、大航海時代以後は東西交通が海路に移ったため、占領して支配する旨味は乏しくなりました。これといった産業がなく、多民族で形成された国なので統治が難しいのです。英露の二大国がこの国を奪い合って全面戦争に発展する可能性は低く、ロシアは進出困難な南よりも東への進出に力を注ぐことを安正は予見しました。

哀しみの裏側に

視察旅行を終えた安正は、20年3月からドイツのベルリン公使館に駐在します。陸大に復学しなかったのは、早急に欧州の情勢を探る必要が生じたからでしょう。シベリア鉄道の建設が、いよいよ具体化してきたのです。

このときポーランドは亡んでいて、その亡国の哀しみの裏側にある、ロシアの野望を探ることが安正の任務でした。ポーランドが存在しないため、ドイツはロシアと国境を接していました。日独の関係は、この時期は良好でしたし、ベルリンはロシアの情報を探るのに不便のない町でした。

安正がドイツ駐在公使の西園寺公望と協力しつつまとめた情勢判断は、シベリア鉄道が遠からず開通するだろうこと、そして、その時期がいつかを予測することが今後の重要課題になる、という2点がキモでした。

この頃ロシアは「ウラジ=オストック(東方征服)」を国家的目標としていました。英国の海軍力に影響されず、陸路によって東洋まで進出できることがロシアの強みでした。シベリア鉄道が開通すれば、ロシアによる東アジアへの圧力が加速度的に増すのは必然です。

24年に入ると、いよいよロシアはシベリア鉄道の建設を世界に向けて宣言し、詳細な情報が必要な段階に入りました。実地踏査を重視する安正は、自分の眼でシベリアの状況を見ることを決意します。

ポーランドを懐古して

日本の情報将校がシベリアに旅行するというのでは、ロシアは入国を拒んだことでしょう。そこでユーラシア大陸を単身で陸路横断するという、のちに「シベリア単騎行」と呼ばれることになる大冒険を、安正は企画しました。この時代、世界的に冒険や探検が流行し、その体験談は大衆を喜ばせていました。安正は厳寒期に東シベリアを横断することを冒険の山場として演出することにしました。そのような口実があれば、勇気あふれる冒険家として各地で歓迎を受けられそうだという期待もありました。

大冒険の第一歩は、25年の2月11日に記されています。かつて紀元節と呼ばれた日本の建国を記念する日です。その壮行会で乾杯の音頭を取り激励の言葉を贈ったのは、たまたまベルリンに居合わせた参謀本部第一局長の児玉源太郎でした。

独露国境を越えて旧ポーランド領に入り、まず目にしたのは亡国の悲劇でした。かつては隆盛を誇った大国が、ロシア、オーストリア、プロシア三国との戦いに敗れ、分割された国土は見る影もなく荒廃していました。このときの情景は落合直文作詞、作曲者未詳の『波蘭懐古』という唱歌で唄われています。

その後は3月24日にロシアの首都ペテルブルグに達し、そこからモスクワを経てヨーロッパとアジアとの境目になるウラル山脈を越え、エカテリンブルグに到着したのが7月9日のことでした。その間に愛馬・凱旋号が長旅の疲れで斃れるという痛みを味わいはしたものの、うまく替え馬が手に入ったため、ここまで4600kmの道中は順調でした。行く先々で土地の名士と交わり、次の町で様々な便宜を図ってもらえるように紹介状を貰って、ときには冒険旅行の噂が先行して町を挙げての歓迎を受けることさえありました。大冒険に挑む日本軍人は、早くも世界的な英雄になっていたのです。

冒険家とはいえ、「私は日本の情報将校です」と名乗ってしまえば、話し相手が秘密情報を漏らすことはありません。しかし、このとき安正が得ようとした情報とは、第1に鉄道の建設状況で、第2に沿線の社会状況でした。いずれも堂々と見て帰れば良いのです。いわゆる諜報活動とは異なり、名前や身分を偽る必要はなかったのです。

コレラが蔓延する西シベリアに入った安正は1150kmの道を進んで8月9日にオムスクに入り、シベリア街道を避けて外蒙古に向かいました。ここまで辿った経路も鉄道建設予定コースとは必ずしも一致せず、2カ所の建設予定地を見たにすぎませんが、延々と工事現場ばかりを見てまわる意味は薄いです。まして東西両端から着工されたので、中間地点には見るべきものがないのです。さらにいうと、執拗に鉄道建設予定コースを辿れば、冒険に挑む英雄ではなく敵視すべきスパイとしてロシアの官憲を警戒させてしまいます。それよりは周辺の社会状況を見ておくべきなのです。

涙さえ凍りつく氷原へ

オムスクを発ってからは、中央アジアのキルギス地方を通ってアルタイ山を越える1530kmの道を進み、その間はロシア軍から道案内の協力を得るなど友好ムードを保っています。外蒙古のウルムチに着いたのが9月24日で、アルタイ山で早くも猛吹雪に襲われた経験から防寒服を買い足しました。

ここからは露清国境に沿って外蒙古を横断するルートをとります。ロシア領内では冒険に挑む英雄として様々に歓待されましたが、かつて騎馬で世界を席巻した蒙古人にとっては決死の単騎行も関心をひくことではなく、朝鮮国をめぐって日本と対立していた清国の版図だったので官憲の態度は非協力的でした。イルクーツクから東シベリアに入り、バイカル湖の東岸に沿ってチタまでの約2500kmを踏破したのは26年1月15日のことでした。

真の苦難はここからです。東シベリアは厳寒期を迎えており、安正の寒暖計は氷点下44度という低温の極限を示したまま動かなくなりました。この時期は氷点下50度にも達することがあり、そんな日はロシア人でさえ凍死を恐れて外出しません。この先ウラジオストックまでは、およそ4000km、当分は雪と氷ばかりの不毛な地を、酷寒に耐えながら進まねばなりません。

ちょうどベルリンを発って一年目にあたる2月11日、安正は氷結したシルカ河に沿って進んでいました。道はあって無きがごとし、難所にさしかかったとき夕刻に至り、案内人の馬橇(そり)が急に速度を増していきました。どうやら民家を発見し、一夜の宿を借りるつもりらしいのですが……、このとき安正が連れていた馬は3頭で、荷を背負った2頭が馬橇につられて走り始めました。残る1頭は歩く安正が牽いていたところ、走り始めた2頭の後を追おうとしたのを安正は手綱を掴んで止めようとしました。しかし、馬は脚を止めません。雪原で取り残されては命にかかわります。咄嗟に鐙に足をかけ鞍に跨ろうとした刹那、馬の腹帯がとけて鞍が落ちました。足がかりを失った安正は、たちまち固い氷の上に投げ出されてしまいました。

気づいた時には頭部に重傷を負った身で、周囲すべて真っ白な世界に取り残されています。立とうとしても立つことは出来ません。手足は痺れ、傷は指が入るほどえぐれ、滴り落ちる鮮血は瞬時に凍り付きました。寂然と音もないシベリアの空の下、安正は「万事休す」と氷上に座して死を待っていました。

幸いにして、引き返してきた案内人に救助された安正は、近くの炭坑に働く看病夫の手当てを受けて一命を取り留めました。僻地のこととて医師はおらず「長居は無用」と事故から五日目、安正は冒険を再開しました。

ゴールイン

シルカ河がアルグン河と合流して黒竜江となる流れに沿いながら清国領に入り、チチハルに着いたのは4月8日でした。遅い春を迎えた満州の野を進み、吉林にさしかかった頃、安正は体調を崩します。右耳の下に出来た腫れ物が熱を持ち、口を動かすごとに痛みを感じるほど腫れ上がってしまいました。身体の疲労も著しく、馬の背に揺られながら眠ってしまうほどで、ついに体力の限界を超えたのは4月18日でした。

旅宿に入った安正は、気を失って倒れました。体温は39度5分に達し、1週間は立つことさえかないませんでした。出来ることといえば、枕元に手鍋とコンロを起き、粥を自炊するばかりです。

こうして安正が病魔と闘っている頃、日本では大冒険に挑む陸軍の将校を主人公にした新派の芝居興業が始まっていました。冒険旅行が完遂しないうちから、すでに安正は日本でも英雄扱いになっており、階級も中佐に進められていたのです。欧米各国でも冒険の成功は疑いないとして大々的に新聞報道がなされています。それを知るよしもない本人は、熱にうなされるばかりだったのです。

闘病は18日間に及び、その間も病床に聞こえてくる市民の会話を記憶して記録に残しました。なにげない話題も社会情勢を知る参考にはなりますからね。闘病の間、長い苦難の旅をともにした愛馬3頭が戸外に繋がれたままだったのを「断腸の思いであった」と安正は回顧しています。幸いに三頭とも無事で、5月7日には冒険を再開しました。

ここまでの道のりを考えれば、もはやウラジオストックは目前です。大冒険を終えようとする英雄を待ち受けていた大阪朝日新聞記者の西村天囚は、ウラジオストック郊外で安正を出迎えました。

まず天囚の前に現れたのは安正の荷を積んだ馬車であり、続いて前後をコサック騎兵に護衛された安正が姿を現した。世紀の大冒険を終えようとする英雄に相応しい丁重な扱いです。

天囚は安正に茶を勧め、砂糖を差し出しました。安正が甘党であることや、ロシアでは砂糖が手に入りにくいことを調べあげてのことで、これには安正も感激したらしく、その夜は一晩じゅう冒険談を語っています。ひさびさに日本語の会話を堪能した安正が、ウラジオストックの日本国貿易事務館に入ったのは、6月12日午後5時のことでした。ここに所要日数488日、およそ14,000kmに及ぶ視察旅行は終わりました。

29日、横浜港に着いた安正を待ち受けていたのは、天皇からの慰労の言葉と勲三等旭日重光章でした。

読み切れなかった三国干渉

この大冒険によってもたらされた情報は、どれほどの価値があったでしょうか。当時、参謀次長をつとめていた川上操六は、陸軍大学を創設して安正らエリート参謀を育成した人で、自らもドイツに留学してモルトケ参謀総長から参謀学の奥義を直伝されたほどの秀才でした。情報収集では実地踏査を重視し、海外視察にも積極的に赴いています。

結論からいうと、安正がもたらした情報から、操六はロシアを第一の脅威と考えています。ときまさに日清戦争の前夜に当たる時期、目前の敵である清国よりも、10年後に敵対するロシアに目が向けられていたのです。

26年10月、長老として陸軍に重きをなし、枢密院議長でもあった山県有朋は『軍備意見書』のなかで、安正の情報を利用しています。(以下抄訳)

福島安正がロシア内地を通過し、形勢を探った。その報告によれば鉄道の工事は着々と進み、今後10年以内に落成を見るに疑いないといい、その軍備は整然として兵士は無事に過ごすことを苦しむかのように見えたという。(中略)かねて福島安正は北京公使館附の武官として長く清国に滞在した。今回また清国の内地を見たところ、阿片のために軍隊の士気が衰えている様は実に驚くべきである。

事実は安正が見抜いたとおりでした。翌27年から28年にかけて戦われた日清戦争で、安正は第一軍参謀として出征、数に優る清国を小国日本が圧倒しました。そして、賠償として遼東半島の租借権を獲得しています。朝鮮国の北方にあたる南満州に日本軍の前進基地を設ければ、ロシアの圧迫はどれほど軽減されたことでしょうか。

しかし、ロシア、ドイツ、フランスの三国干渉によって、日本は遼東半島を清国に還付する羽目になりました。日本にとって衝撃となったのは、良好な関係を保っていたドイツで、日本が日清戦争に勝利したことをきっかけに黄禍論がわき起こり、にわかに日本に対する警戒の度合いを深めたことです。このことは、シベリア単騎行の直前までドイツに駐在していた安正にも読み切れなかった事態でした。やがてロシアは日本に放棄させた遼東半島の租借権を獲得、ますます東アジアへの圧力を強めていきました。

ことここに至り、日本は重大な岐路に立ちました。一つは英国と結んでロシアに立ち向かうこと。もう一つはロシアと妥協して生存を図ることですが、英国と対立することで欧州との海上交易を妨害されるのを覚悟せねばなりません。

手を結ぶ日英

かつて安正が視察したとおり、英国のインド支配を脅かす存在はロシアがあるのみで、英露2大国のいずれと手を結ぶかは、このパワーバランスをどう分析するかによります。

日清戦争終結後まもない28年10月、安正はトルコへ旅立ちました。北アフリカ、中東、中央アジアに跨る70,000kmを1年8ヶ月かけて視察する大遠征計画のはじまりでした。このとき安正の目は、世界帝国を築いた英国の動向に向けられていたようでもあり、ロシアの情勢を周辺国から探る意味もあったでしょう。だが、インドへの視察とシベリア単騎行に続く第三の大遠征は最初からつまずいてしまいます。政情不安を抱えていたトルコは、安正の視察旅行を拒んだのでした。Persona non grata (好ましからざる人物)といって、理由を示さず追い返して良いとされる、国際的な取り決めによることです。

思えば安正は名が知れすぎていました。シベリア単騎行で知り得たなかに有益な情報はないかと各国の在日駐在武官が安正の身辺を嗅ぎまわったせいで、安正が参謀本部に働く情報将校であることは各国の情報筋に知れ渡っています。政情不安ともなれば、その国が抱えている矛盾がさらけ出されますし、それを他国の情報将校に見せたくないのは当然のことでした。

やむなく安正は海路ビルマに移り、便船を改めてペルシャに入りました。ここもオスマン・トルコの領域でしたが、今度は入国することができました。そこからロシア領中央アジアに入り、現地軍を統括するクロパトキン司令官に面会を求めたが果たせませんでした。やはり安正は有名になりすぎていたようです。以後はアラビアへ足を伸ばし、インドを経て帰国しています。

三回目の遠征を操六に報告したのは30年3月のことでした。操六は安正の報告をもとに、超大国ロシアの侵略に備えるべく世界規模での戦略構想を練り上げる立場にあり、自らもインドシナ方面の視察に赴いています。海から見るとインド洋方面を安正が視察し、西太平洋を川上が視察しており、その海域を隔てるマラッカ海峡の要衝を押さえているのは英国でした。

しかし、操六は視察で得た情報を活かすことができませんでした。31年に参謀総長となり、陸軍の師団数を倍増する国家的大事業に取りかかった矢先、過労のため急激に衰弱して還らぬ人となってしまったのです。

操六の急死は陸軍を揺るがすほどの衝撃を与えました。安正ら陸大出身者は、深刻な影響を受けることになります。陸大グループの台頭を快く思わない藩閥が、ここぞとばかりに左遷人事を濫発したのです。

その後、陸大グループの田村怡与造が次長に就任すると陸大グループは復活を果たしました。ところが、その田村もまた激務に耐えきれず36年に急死してしまいます。亡き田村の席に代理として座ったのは安正でした。しかし、それもわずか10日間のことです。

情報戦のスペシャリストである安正は、けしてゼネラリストではありません。この重大な時期には大物を次長に起用しなければならず、すでに閣僚を経験していた児玉源太郎に、安正は席を譲っています。

いよいよ日本はロシア問題を総括すべきときを迎えました。ここに至って元老の伊藤博文は、日露協商を結んでロシアと妥協することを主張しました。一方で、国内世論はロシアとの対決に傾いていました。客観的には日本がロシアと戦うことは無謀です。

戦うとすれば、策はひとつ。英国との同盟締結です。その結論を導き出す材料こそ安正の第3回遠征でもたらされた情勢報告ですけれども、それを国家戦略に寄与する情報として活用できる才覚のある人物は限られます。戦略眼を備えた児玉の登場により、ようやく安正情報が活用されたといえましょう。日本は日英同盟の道を選びました。

なにが起きなかったか

まだ国家戦略という概念すらなかった頃から、安正の目は地球規模の世界情勢に向けられていました。その視野の広さが、日本の悲願であった国家独立を支えたことは確かでしょう。このときも、安正が日英同盟という最良の選択へ日本を導いたのです。

その後の安正は日露戦争で満州軍総司令部に参謀として働き、戦後は参謀次長に就任したものの、活躍はそこまででした。大正3年、大将に昇進すると同時に予備役に編入されました。

世界を視察してまわった安正は、引退後に、まだ視察していない国が残っていたことに気づきました。日本です。老いた安正は、「頑健旅行」と称して国内各地を旅していますが、現役時代に日本国内を視察することが、ついに起きなかったのは幸いなことでした。安正が国内を視察するということは、内乱が懸念される場合でしょうからね。

参考文献

書籍

太田阿山 編『福島将軍遺稿』東亜協会 昭和16年

島貫重節 著『福島安正と単騎シベリア横断』上下 原書房 昭和54年

篠原昌人 著『陸軍大将福島安正と情報戦略』芙蓉書房 平成14年

雑誌

大場一石 連載記事『情報の戦い』

セキュリタリアン 2003年12月号〜2004年2月号 防衛弘済会