「日本語研究を大成した人は誰ですか」

「本居宣長」

本居宣長の功績は歴史や国語の教科書にも記されている。多くの人々はそう答えるかもしれない。

日本にキリスト教をもたらしたイエズス会もまた日本語研究に多大な貢献を果たしていたことはご存知だろうか。

驚くべきことに、外国出身でありながらイエズス会の宣教師が成し遂げた功績は、天才国学者として讃(たた)えられた本居宣長を凌駕するものであったのだ。

イエズス会の宣教師は日本文化の翻訳者だ

イエズス会の宣教師は、キリスト教の伝道師のみならず、いわゆる日本文化の翻訳者でもあった。

イエズス会は活版印刷技術の黎明期に、実に多くの日本語研究書や教義書を総集成し、天草や加津佐(かづさ)の地にてポルトガル式ローマ字本や国字本を刊行。宣教師たちは『平家物語』や『伊曾保物語(いそほものがたり)』、『金句集(きんくしゅう)』を日本語教材にするために、室町時代の話し言葉で編集・翻訳した。ちなみに、これらは当時の発音を知るうえでの貴重な日本語資料となっている。

イエズス会の宣教師が日本文化の翻訳者を目指したワケ

その意味でイエズス会の宣教師が日本文化の翻訳者であったのは間違いないが、日本文化の翻訳者となった背景には教義上のもうひとつの理由が関係していた。

当時の宣教師の言語観には「バベルの塔」(旧約聖書、創世記11)で記された世界共通言語の喪失が「五旬節(ペンタコスタ)の奇蹟」(新約聖書、使徒行伝2)によって救われたという信仰が大きな影響力を持っていた。この結果、世界中のどのことばを通じても神の福音を伝えることができるようになったという確信が根づき、それが世界中のことばを使って福音を広めるべきであるという義務感につながった。

小鹿原敏夫『ロドリゲス大文典の研究』

イエズス会の宣教師たちは未知の世界に出向き、布教活動を展開するうえで、初日から主禱文(しゅとうぶん)を現地の言葉で唱えることが求められた。

とはいえ、日本語を習得しなければ何も始まらない。ということで、日本語を学ぶために、普段から日本語を使い、日本人と対等に付き合い、自然に身につけたり、もしくは文典と文法上のルールに慣れ親しんだりする方法が推奨された。

イエズス会の宣教師は日本語研究のプロフェッショナルに

イエズス会の宣教師は日本文化の翻訳者にとどまらなった。何より現地の人たちに溶け込み、一刻も早く布教を成功させたいという思惑があったため、日本語を探求することは重要な意味を持った。

日本語文法書を編纂

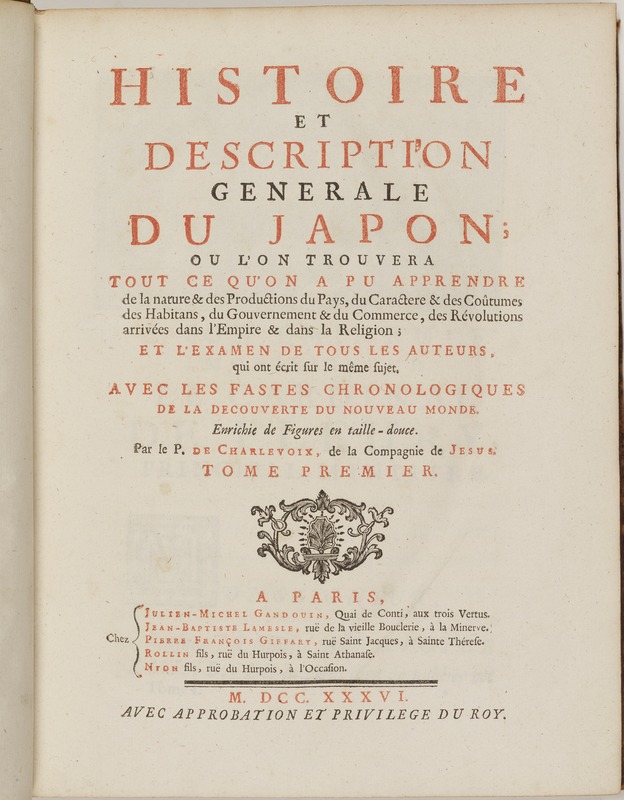

そして、イエズス会の日本語研究の中心メンバーがジョアン・ロドリゲスであった。ロドリゲスの日本語能力は高く買われ、布教のための活動のみならず、ポルトガルやスペインの王の代理として外交を行ったり、時には貿易の折衝役になったり、現地で荘園を経営したりと多種多様な業務に従事。日本語研究においては、最終的に『日本小文典』『日本大文典』の編纂という形で結実した。

『日本小文典』と『日本大文典』、どちらも全3巻から成る日本語文法書である。ちなみに、『日本語小文典』は『日本語大文典』よりも日本語入門者向けという性格が強く、名詞や動詞の活用、品詞、日本語の文体、文化的背景について学べるようになっていた。

ロドリゲスのこれらの文献は明治時代に文法を規定する際に参照された。とにかく日本語研究の進展のうえで重要な意味を持ったのは言うまでもない。

日本語の品詞を分類

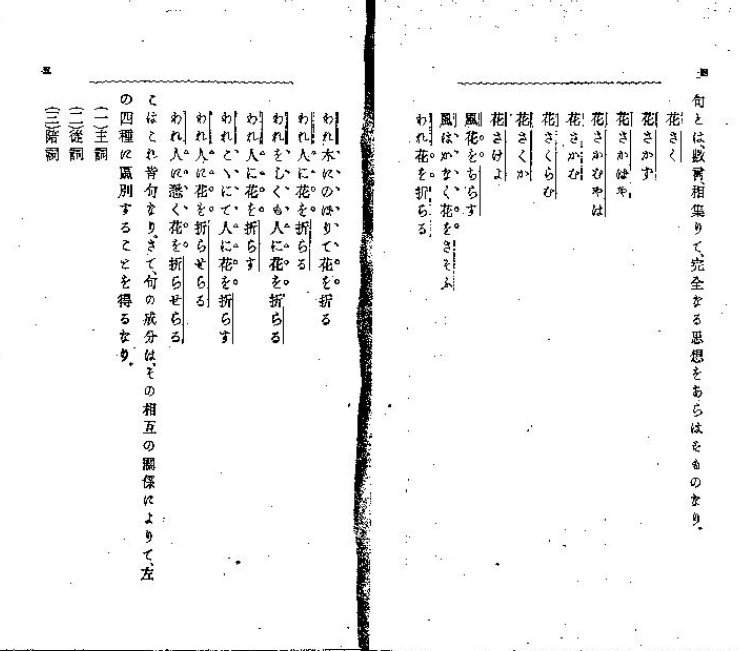

ロドリゲスは『日本小文典』の中で、日本語の品詞には全部で10種類(名詞、代名詞、動詞、分詞、後置詞、副詞、感動詞、格辞、助辞)があることを示した。以下、『日本語小文典』に掲載された日本語の名詞に関する説明の一部である。

名詞は、実名詞か形容名詞かであり、いずれも「こゑ」か「よみ」かである。そして単一語か複合語かである。実名詞の種々の分類については、ラテン語におけると同様だ。つまり固有名詞、普通名詞、集合名詞、等に分類する。

ジョアン・ロドリゲス著/日埜博司編訳『日本小文典』

「こゑ」は俗に言う音読み、「よみ」は訓読みを指す。実名詞とは「喜び」や「慰み」といったように動詞が名詞化したものを表しており、例えば「慰み」は娯楽、気晴らしといった言葉に言い換えられる。一方の形式名詞は「黒船」や「高山」がその一例であるが、「い」を挿入して「形容詞+名詞」という複合語になるものが含まれた。

日本語の名詞がある種の規則性に則った生産性の高いものであることに着目したイエズス会。こうして、品詞を細かく分類するなかで、1つの視点で多くの語彙を身に付けられる効率的な方法を見出した。ただし、ロドリゲスの日本語研究への貢献は品詞の分類に限定されなかった。

日本語の敬語を体系化

ロドリゲスの敬語論は、たとえば「尊敬/謙譲/丁寧」の三分法的捉え方をすでに示していたことをはじめ、その記述には驚嘆すべきものがある。なかでも際立っているのは、話し手・聞き手・同席者・話題の人物相互間の、上下関係および内外の関係によって敬語の形が決定されるという、日本語敬語の相対敬語的性格を正しく見抜いていたことだろう。彼は、聞き手の地位次第で、敬語の使用/不使用、語形が左右されることを強調し、その適用例を各所に挙げる。

滝浦真人氏のコラム「〈敬意〉の綻び-敬語論とポライトネスと「敬意表現」」

鎌倉時代以降の日本では、領主と地頭との関係を通じて上下関係が明確になった。敬語はまさにそんな日本文化と結びついた言語システムと言えるが、それを体系的に裏付けたひとりがロドリゲスだったのだ。

イエズス会の日本語研究のココがすごい!

イエズス会の日本語研究が凄いのは日本語の品詞や敬語を発見したことだけではない。ここからは、そのアプローチの方法にも目を向けていただきたい。

ラテン語文法を日本語に適用し、四段活用などを発見

フランス語やイタリア語、スペイン語、ポルトガル語などのヨーロッパの言葉を勉強したことがある人なら誰しも、語尾変化の複雑さに苦労したことがあるだろう。例えばラテン語由来とも言われるイタリア語動詞の「avere」。世界の共通言語である英語の「have」に相当するその動詞の現在形の活用形は以下の通りだ。

ho(一人称)、hai(二人称)、ha(三人称)、abbiamo(一人称複数)、avete(二人称複数)、hanno(三人称複数)

英語の活用形と言えば、せいぜい「has」「had」くらいである。それに対し、ラテン語系のヨーロッパ言語の動詞の活用ときたら、一人称か二人称か三人称かのみならず、単数か複数かに応じても変化していているではないか。そのうえ、複合過去だとか前未来だとか英語では聞いたこともないような時制があり、現在分詞やら過去分詞やらも存在するのだから、その動詞体系がいかに複雑であるかがお分かりいただけるだろう。

イエズス会の宣教師たちは使い慣れたラテン語を見る感覚で、日本語にも目を向けた。すると、日本語にも動詞の活用形が存在するのが判明した。こう考えるのが自然であろう。

そもそも中世のヨーロッパではラテン語は権威ある言葉であり、ラテン語文法のルールに則り、新たに発見された言語の記述を行うことがスタンダートとされていた。その証拠に、『日本語大文典』の第2巻および第3巻における用言の活用論では、ラテン語文法の影響が垣間見れる。

日本語の動詞の活用形と聞いてピンと来るのが、古典文法に出てくる「未然形、連用形、終止形、連体形、已然形、命令形」という6種の動詞活用ではないだろうか。ちなみに、この6種の動詞活用は天保4(1833)年、江戸時代後期の僧侶であり、国学者である東条義門(とうじょうぎもん)によって体系化されたものとされている。

何よりもロドリゲスの日本語研究において革新的だったのは、「現在、過去、未来、命令、否定」の5種の動詞活用を発見したことであった。国文学者の小鹿原敏夫(おがはらとしお)氏は、ロドリゲスの日本語研究において独創的であった点のひとつに、「動詞の活用と語形成の説明における語幹の導入」を挙げている。

「現在、過去、未来、命令、否定」という構成を「上ぐる、上げた、上げう、上げよ、上げぬ」といった語例を示した形で図示したものである。(中略)小文典にみられる「活用図」は同時代の日本人による日本語研究よりははるかに進んでいたようだ。

小鹿原敏夫『ロドリゲス大文典の研究』

ロドリゲスは語幹末尾の母音に着目し、日本語動詞は概ね3タイプ(第1種活用、第2種活用、第3種活用)に分けられるとした。

・第1種活用:「上げ(ague)のように語幹が「エ」で終わるもの。いわゆる古典文法で言う下一段活用と下二段活用を指す。

・第2種活用:「読み(yomi)」のように語幹が「イ」で終わるもの。なお、現代形が「ウ」列で終わる四段、ナ変、ラ変活用動詞が含まれる。

・第3種活用:「習い(narai)」を「なろー(naro)」「なろーた(narota)」と長母音を挿入して発音する場合を考慮し、アルファベット表記でしか理解できない日本語初心者向けに便宜上設けられた。

分類がやや大雑把と思うかもしれない。その後、日本の言語学者によって整理され、学校で習う古典文法が生まれたわけであるが、そもそも語幹で動詞を分類するという発想はイエズス会から来ており、ルーツはイエズス会にあったと考えることができる。

なお、ロドリゲスの『日本大文典』『日本小文典』が成立したのはそれぞれ慶長9(1604)年、元和6(1620)年。一方、江戸時代を代表する国学者、本居宣長が活躍したのは享保や寛政の時代。つまり、本居宣長が生まれる前、すでに現代に通じるこの画期的な文法システムがイエズス会を通じて確立していたことを意味する。

日本語の主語の概念を提示

ラテン語と日本語、それぞれ言語体系が相反するがゆえに壁もあったはずだ。英語はラテン語由来とも言われているが、ここで以下の日英語の文を考えてみよう。「run」とそれに対応した日本語「走る」で表された以下の2文を見て、何かおかしいと思わないだろうか。

(1)a. Tom runs two miles.

(日本語訳:トムは2マイル走る)

b. 道路が走っている

通常、「走る」とはつま先を使って地面を蹴って、腕を前後に振り、太腿を高く上げ、スピードを上げて前進する行為を指す。(1a)の文では、トムがその行為の主体者となっている。一方の(1b)の文では、一見道路が「走る」という行為の主体者となっているように思われる。ところが、つま先を使って地面を蹴り、手足をフルに使って前進するというイメージが想起されない。当たり前のことだが、そもそも道路には手や足が付いていない。

現代でも外国人が日本語を学ぶ時に躓きがちなポイントであるが、以上のように英語と日本語に見られるような主語の概念の相違は宣教師たちを悩ませる一因となったはずだ。

そこで、ロドリゲスは「思弁文法」と呼ばれる文法システムを日本語に適用し、形式的な主格と意味的な主語という考え方を導入した。形式的な主格と意味的な主語の定義は以下の通りである。

伝統的なラテン文典における「動作主」や「動作を受ける対象」といった個々の語の機能ではなく、文のなかで「語られる当のもの」と「語られることがら」という意味論的な区分を表す哲学(論理学)の用語から来ている。

小鹿原敏夫『ロドリゲス大文典の研究』

(1)の文を例に挙げると、道路は「語られる当のもの」(=形式的な主格)であるとともに「語られることがら」(=意味的な主語)として東西に延びた1本の道路という意味的な解釈がある。そこに話者の心的な移動が加わり、「道路が走っている」という表現が生み出される。

思弁文法とは、中世のヨーロッパにおいて古代ギリシャの哲学者、アリストテレスの著作を再翻訳するなかで文法学者の間で浮上した考え方であった。その後、思弁文法のベースとなるアリストテレスの実念論が下火となり、唯名論という考え方にとって代われられた。ロドリゲスは日本語という新たな言語と向き合うなかで思弁文法を復活させたのだ。

学校文法では、分節は主語、述語、修飾語という構成要素から成るというようなことを教わらなかっただろうか。この学校文法に異を唱える形で、「象は鼻が長い」という文を例に挙げ、「日本語には主語がない」という理論を提唱したのが言語学者の三上章(みかみあきら)だ。学校文法に基づけば「象は」「鼻が」も主語ということになるが、三上は「象は」が主題、「鼻が長い」はその解説であって、そこには主語はないとした。三上章に追随し、仁田義雄(にったよしお)や柴谷方良(しばたにまさよし)らも日本語の主語をめぐって独自の理論を展開。日本語は複雑な言語体系を有しているがゆえに、主語と言っても定義しづらいところがあるが、彼らの言説がロドリゲスの知見のうえで成り立っているのは紛れもない事実である。

ロドリゲス vs. 日本の言語学者たち

日本では、鎌倉時代から和歌における「て」「に」「を」「や」の呼応関係に注目した研究が行われてきた。江戸時代以降におけるその研究成果としては、雀部信頬(ささべのぶつら)の『氐爾乎波義慣鈔(てにをやぎかんしょう)』や栂井道敏(とがのいみちとし)の『てには網引綱(てにはあびきのつな)』がある。「て」「に」「を」「や」の研究は飛躍的に発展し、その後本居宣長が著した語学書『てにをや紐鏡(てにをやひもかがみ)』や、日本語文法書『詩玉緒(ことばのたまのお)』をもって大成した。いわゆる「係り結びの法則」を発見したのが本居宣長だ。

本居宣長が格辞のみに着目したのに対し、ロドリゲスは格辞を含め、日本語のありとあらゆる品詞の用法について体系的に纏め上げた。

ただ、日本にはもうひとり偉大な言語学者がいる。それは国内現存最古の辞書『篆隷万象名義(てんれいばんしょうめいぎ)』を作り、西洋に先立って日本初の言語学の理論「声字実相義(しょうじじっそうぎ)」を提唱した空海だ。

イエズス会の日本語研究を率いたロドリゲスと空海は同じ聖職者でありながら共通点が多い。ロドリゲスは聖職者としての業務のほか、外交、貿易実務、荘園経営、それから日本語研究とその能力をフルに活かし多彩な仕事に従事。多くの言語を流暢に使いこなし、現地の文法を体系化するほどに高い語学能力を有した。さらに、言語学者として古代のアリストテレスの時代に隆盛した形而上学に則り、“ことば”を追求した。

その点、多くの言語をマスターすると同時に、文化の源流に遡り形而上学的アプローチから“ことば”が持つ神秘性に挑み、僧侶として、書家として、時には土木技術者として多彩な経歴を重ねた空海と共通する。空海においては、アメリカの名門大学で教鞭をとり、言語学の発展に多大な寄与を果たした言語学者のローマン・ヤコブソンは「日本で最も偉大な言語学者」と称賛している。一方の言語学者としてのロドリゲスの功績は「現代言語学の父」と称されるノーム・チョムスキーの普遍文法(あらゆる言語には共通のルールがあるという考え方)に繋がっているとも思われる。

え?仏教だけじゃないって!?空海は国内現存最古の辞書も作ったスーパー言語学者だ!

ロドリゲスは空海とは異なる切り口をもって、最終的に現代日本語の文法、ひいては現代言語学の基礎を築いた。とにかくひとつ言えるのは、日本語史を語るうえで欠かせない存在であるということだ。

たとえ意図的でなくても、言葉には自ずとその人の思いが付随する。「言霊」という概念が存在するのもそのためだろう。そして国内外を問わず、聖職者がひとりひとりの声に耳を傾け、真摯に向き合った結果が以上に見る功績ではないだろうか。

おわりに

今日の機械翻訳の精度は、ニューラルネットワークと呼ばれる人間の脳を模(も)した数理モデルの登場をもって飛躍的に向上した。その開発の裏側では単語の品詞をそれぞれ割り振り、品詞ごとにエラーを抽出するという人の手による作業がなされている。もちろん、今日の国語辞典においても品詞の項目はなくてはならないもの。とにかく、その研究の原点にはイエズス会の日本語研究がある。

未来の日本の技術の発展にも繋がる日本語研究の基盤の形成に寄与したイエズス会の宣教師たち。キリスト教の布教政策については色々思うことがあるかもしれない。ただ日本語研究という視点に立脚すると、彼らがもたらした功績は非常に大きいと言える。

(参考文献)

『ロドリゲスの日本大文典の研究』小鹿原敏夫 和泉書院 2015年

『日本小文典』ジョアン・ロドリゲス著/日埜博司編訳 新人物往来社 1993年

『日本語文法の記述的研究を求めて』(仁田義雄日本語文法著作選第4巻)仁田義雄 ひつじ書房 2010年

「〈敬意〉の綻び-敬語論とポライトネスと「敬意表現」」滝浦真人 『月刊言語30(12)』大修館書店 2001年