『おくのほそ道』から浮かび上がってくる松尾芭蕉のイメージといえばどのようなものだろうか。

旅行系ブロガー!?全国を行脚する修行僧!?それとも……。

ところで、善の研究を行い、独創的な哲学を展開した西田畿多郎(にしだきたろう)は、日本人初の哲学者とされている。

が、西田よりも約200年前に生まれた松尾芭蕉こそが日本初の哲学者に値する人物なのかもしれない。

芭蕉はどのような哲学観を持ち、紀行文の最高傑作である『おくのほそ道』の刊行へと至ったのだろうか。

謎に包まれたその真相やいかに……。

松尾芭蕉が小林一茶や与謝蕪村よりも抜きん出ているワケ

芭蕉、一茶、そして蕪村はともに江戸の三大俳人として知られる。ところが、芭蕉は一茶や蕪村よりも抜きん出ている。その理由はなぜだろうか。

松尾芭蕉は“ただの物思いにふける詩人”ではない

まず、芭蕉と深い縁で結びついた俳諧の歴史は、室町時代末期に詠まれた連歌を端に発する。その連歌から五・七・五の発句を独立させたのがいわゆる俳句である。その後、江戸時代に芭蕉によって本格的な詩文芸として俳諧が誕生。後に正岡子規の手に渡り、一般向けの文芸として大成した。

俳諧に対して和歌の短縮バージョンとかそういうイメージを持っている人も少なくないだろう。しかしながら、芭蕉が生み出した十七字の俳諧には哲学的エッセンスが詰まっている。

俳句(俳諧)の魅力は、そのたった十七音からなる短い詩文が、一つの生ける世界を眼前に創りだしてみせるところにあると思う。俳句の約束ごととして、「季語」と「切れ」がある。季語は季節を示す語であるが、この語は自然の世界を取り込む役割をもっているといってよい。また、「切れ(切れ字)」とは俳句が一つの「間」を含むことを示している。この「間」は、句が別次元の、あるいは哲学的にいうなら超越論的な意義をもっていることを意味していると考えられる。

(石上豊の論文「芭蕉とカント-俳句の論理構造」)

こうした約束ごとを規制だとして排除する立場もあるが、俳句の深みはやはりこの二つ約束ごとに負っているところが大きいのではないか(ただし、切れのない句もある)。俳句の芸術性というと難しいが、一方で現実性・日常性を離れることなく、また一方で、ある種の精神性・理念性をもっている点に、俳句の芸術性あるいは創造性をみることができるのではないかと思う。この生きた宇宙をわずか十七音で現前化させるのが俳句の真骨頂である。

(同上)

日常の思いを綴るのが平安時代の和歌であるならば、芭蕉によって打ち出された俳諧とはそこに精神性や理念性が込められた、いわば古代ギリシャ哲学に準ずるものと位置づけられ得る。

アリストテレスに限らず、ヘラクレイトスやタレスといった古代ギリシャの哲学者たちは「SはPである」という形式の命題をとってきた。そして、芭蕉の俳諧においてはそういった形式の命題が見出される。例えば「五月雨をあつめて早し最上川」という芭蕉の句を挙げると、「五月雨が降り注いだ最上川は凄まじい速さで流れている」という「SはPである」の形に言い換えることができ、その奥にはヘラクレイトスの「万物は流転する」に匹敵する人間啓蒙的な思想が横たわっている。

そして、芭蕉は命題に辿り着くまでに哲学的考察を幾度となく繰り返したであろう。少なくとも芭蕉は単なる旅行系ブロガーではなく、哲学者であったと考えるのが無難であり、蕪村や一茶とは一線を画している。

松尾芭蕉はただの哲学者ではない

芭蕉はただの哲学者ではない。ひとつ言えるのは、西洋への最大の功労者のひとりとして崇められるアリストテレスにも引けを取らない存在であるということだ。

松尾芭蕉と古代ギリシャの哲学者・アリストテレスには共通点があった

アリストテレスといえば、プラトンの弟子として、倫理学、形而上学、政治学、文学、論理学などを体系的に網羅した人として知られる。論理学分野においては、言論を通じて聴き手を説得させるための方法として独自の弁論術を展開した。ここからは芭蕉との共通点について詳細に触れていく。

独自の口承術を考案

アリストテレスは弁論術のひとつの方法として格言の使用が重要であるとした。ただし原則として、彼の弁論術の適用範囲が政治分野に踏みとどまったのに対し、それを俳句の中で応用しようと試みたのが芭蕉であった。これは芭蕉とアリストレス、両者に見る決定的な違いであろう。

芭蕉は俳諧に特有のレトリックを多数編み出した。そのひとつが「や」「かな」「けり」といった発句における切字である。

こういった俳諧における表現手法というのは、いわゆるアリストテレスの弁論術に相当する。そのような切字にはどのような役割があるのだろうか。

ロマン派以前の音楽におけるカデンツァ(演奏家が埋められるように、作曲家が楽譜を空欄にしておいた個所)のように、発句における「切字」は、読者に対して、積極的な演奏者・解釈者となること、作品を作り出し、完成させることを求めるのである。生け花においては、芸術家は自然を模倣しようと試みる代わりに花を「切る」。それによって、鑑賞者がその想像力によって入っていけるような空間を開くのである。これと同様に、発句における「切字」は、俳諧の読者が細部ないし部分から想像上の全体へと働き、場面ないし物語を完成させることによって、換喩的ないし提喩的に占有するような、あるいは異なる部分の反響や相互作用を探求することによって、モンタージュ的・コラージュ的方法で占有するような、ひとつの空間を開くのである。(中略)こうした探求は単に個人の想像力に任されていたのではなく、詩的連想の手の込んだシステムと読みの上での約束事によって導かれていたのである。

『芭蕉の風景-文化の記憶』(ハルオ・シラネ著/衣笠正晃訳)

以上を纏めると、芭蕉によって確立された俳諧というのは、要は受け手がどう捉えるかに委ねられている。つまり、受け手側の想像力と連動して俳諧の面白みが醸し出されると考えたのが芭蕉というわけだ。

ここで、アリストテレスの話に戻るとしよう。自身が提示した弁論術のひとつに「説得」という手法が含まれる。そして、その説得には3種類あるとしている。

一つは論者の人柄にかかっている説得であり、いま一つは聴き手の心が或る状態に置かれることによるもの、そうしてもう一つは、言論そのものにかかっているもので、言論が証明を与えている。

『弁論術』(アリストテレス著/戸塚七郎訳)

私たちが「説得」と聞いてまず思い浮かべるのは3つ目の用法ではないだろうか。「説得」を構成する要素には話し手の人柄と聴き手側の感情があり、特にこれらは2つの要素は「説得」という概念の形成において重要な意味を持つとアリストテレスは説く。

アリストテレスと芭蕉の思想とでは、いわゆる口承術として発揮する場が政治的な演説か、娯楽かでその性質は大いに異なる。ただ、「最終的に聴き手がどう捉えるか?」を重視している点では、両者の思想には共通項がある。

つまり、西洋の学術界で最高位に君臨するアリストテレスと、日本の俳諧の巨匠、松尾芭蕉とは時代やジャンルを超えて繋がっていたのだ。ここでひとまず、芭蕉はただの俳諧人ではなく、人間的探求において優れた見識を持った哲学者であるかもしれないと考えることができる。

社会的影響力を持つ格言を残した

アリストテレスといえば、「人間は社会的動物である」という社会的影響力を持つ格言を残している。アリストテレスのその格言に匹敵するものが、芭蕉の代表作である『おくのほそ道』の中でも見出される。

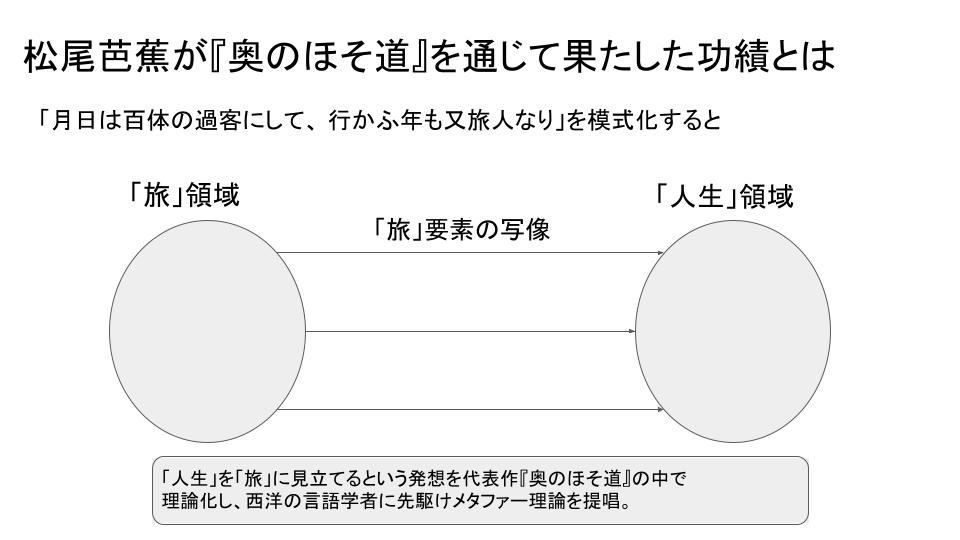

芭蕉が『おくのほそ道』の中で何を伝えんとしているのかと言うと、その意図は「月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり」という有名な冒頭文に集約される。現代の言葉で解釈すると、「月日は永遠の旅人であり、やってきて過ぎ去っていく年も旅人である」。そこに表されるのは「人生は旅である」という命題である。そして、その命題には「人生」という抽象的な概念を、より身体的経験に根差した「旅」で理解するというオペレーションが働いている。

『おくのほそ道』における漂泊者とは過去の聖人ないし詩人であり、過去の聖人ないし詩人たちが道祖神となって時を超えた旅へと導いている。また、実際に歩いたかどうかはともかく、自らの足を地面に着地させて前進するという身体的行為を通じて「人生」を表現している。そしてそこに「人生」を「旅」で理解するという構図が成り立つ。

一見何の変哲もないものに思えるかもしれない。しかしながら、それはアカデミックな場に通用する画期的な理論であるのだ。芭蕉が『おくのほそ道』の中で見出した「人生は旅である」という命題の背景にある優れた知見は、20世紀を代表するオーストリアの哲学者・ウィトゲンシュタインの観念の中でも生きていた。ちなみに、「私たち人間の思考に入り込んだ概念は社会的な実践や日常生活の中で基礎づけられ、表現されるのだ」という独自の見識を持ったのがウィトゲンシュタインだ。

そして、ウィトゲンシュタインのその見解を応用し、「旅(Journey)」のみならず、「愛(Love)」「コミュニケーション(Communication)」「感情(Feeling)」「考え(Idea)」といった抽象的な概念が日常の経験の中で理解され得るプロセスを言語学的に裏付けたのが、アメリカの言語学者であるジョージ・レイコフと哲学者のマーク・ジョンソンである。

ウィトゲンシュタインやレイコフらが提示した、「人生などの抽象的な概念は日常の経験を通じて理解され得る」という見解は、物理学でいうところのアインシュタインの相対性理論に匹敵するもので、今では哲学者や言語学者の論文などで多数引用されている。そして彼らが提示した学説の根底において、「松尾芭蕉」という人物が存在感を放っていると筆者は思うのである。

松尾芭蕉はアリストテレスを超えていた!?

『おくのほそ道』の中で提示された「人生は旅である」という命題が、なぜ画期的な知見であると言えるのか。ここでカギを握るのが、芭蕉の『おくのほそ道』が国内外でどう受け入れられるに至ったかというその受容の経緯だ。

『おくのほそ道』が国内外で支持されるワケ

芭蕉の『おくのほそ道』といえば、全世界で翻訳され、特に西欧人から絶大なる人気を得ている。そもそもなぜ『おくのほそ道』はこれほどまでに西欧諸国で愛されているのだろうか。

日本の中世の歌人や連歌作者にとっては、旅の目的とはすでに存在しているものを確認すること、文化的記憶の根源を確かなものにすることだったのである。紀行文学の古典的モデル-『土佐日記』『伊勢物語』など-は、都で育った貴族によって書かれており、彼らにとって地方は全く未知の領域だった。(中略)「歌枕」を訪れることによって中世の歌人=旅人は、みずからの文学上の先達の経験を追体験し、同じ風景について詩歌を詠むための感動を得て、彼らと一体化することを願ったのである。旅日記それ自体が詩的、文学的継承の連鎖のなかの環のひとつとなった。

『芭蕉の風景-文化の記憶』(ハルオ・シラネ著/衣笠正晃訳)

まず、少なくとも芭蕉以前の日本の紀行文学においては、旅を別の新しい世界から理解するという発想はなかった。つまり、「旅」を「人生」いう別の切り口から捉えることは真新しい試みであった。その意味では、「人生は旅である」という現代の日本人が共有するある種の価値観を生み出した『おくのほそ道』は、日本文化に新境地を開いた作品であったのだ。

さらに世界的な視点から見ても、『おくのほそ道』はヨーロッパの紀行文学にない特徴を備えており、紀行文学という文学ジャンルを切り開いた作品であった。旅の思いを綴るという単なる旅ブログに終わっていないのは確かだ。

少なくとも英文学やヨーロッパ文学の伝統において、紀行文学の興味はふつう、知られざるもの、つまり新しい世界、新しい知識、新しいパースペクティブ、新しい経験にある。

(同上)

伝統的なヨーロッパの紀行文学が求めていたものとと、『おくのほそ道』のコンセプトには重なりがあった。紀行文の中で「人生は旅である」という斬新な命題を提示するという芭蕉の姿勢そのものがまさしく西洋的であり、これが芭蕉自身が海外、特に西欧諸国で支持される理由とも結びついていると言えるのではないだろうか。

松尾芭蕉の社会的影響力がハンパない

イギリスの小説家・詩人であるロバート・ルイス・スティーヴンソンや、フランスの小説家マルセル・プルーストは「人生は旅である」の命題をほのめかした名言を残している。いずれも芭蕉よりも数百年後の時代を生きた人たちである。「人間が発する言葉は社会状況に応じて変化する」という言語学で主流となっている仮説を照らし合わせてみても、日本および日本文化に関する情報が宣教師経由で伝えられるなかで、自分たちの伝統における紀行文学と『おくのほそ道』を比較の末、その異国の傑作に感銘を受けたという経緯が読み取れる。

より最近の事例を例に挙げると、Appleの創業者であるスティーブ・ジョブズもまた類似の名言(以下参照)を残したひとりだ。

The Journey is the reward. Not the destination.

(日本語訳)旅そのものが報酬である。目的地ではない→旅そのものに価値がある

まず、これは旅について記述したものではない。「旅」の要素を借りて「人生」を表現するという手法がとられている。

ジョブズの脳内では「人生」領域と「旅」領域間の写像という認知的オペレーションがなされた。その結果、この名言が生み出された。つまり、その名言の基底には『おくのほそ道』の中で提示された「人生は旅である」という命題が存在する。

1950年代には芭蕉を教祖として奉るという一大ムーブメントが全米で巻き起こった。アメリカでは芭蕉は間違いなくトム・クルーズやマイケル・ジャクソンに並ぶ大スターであり、米国を代表する起業家であるジョブズが芭蕉を知らないはずがない。そして、芭蕉の代表作である『おくのほそ道』はジョブズ自身の経営哲学にも影響を与えた。極端に言えば、もし仮に松尾芭蕉という人物が寛永21(1644)年、伊賀国(現在の三重県)で産声を上げていなかったとしたら、iPhoneは誕生していなかったのかもしれない。

こうして見ると、松尾芭蕉という人物は時代や国境を超え、圧倒的な存在感を醸し出しており、小説家のみならず、アカデミックな研究者、世界の起業家や政治家など、ありとあらゆる人々の思想形成に寄与している。その点、2000余年にわたり西洋や中東諸国における科学の進歩や、ヨーロッパの正教会に対して多大な影響力を持ったアリストテレスと重複するところがある。

松尾芭蕉は現代のドラマや音楽の中で生き続けている

ここで、アリストテレスとの決定的な違いについていえば、エンタメ領域への凄まじい波及力だ。『おくのほそ道』における基本精神や作風は、時代を超えて現代のドラマや音楽にも受け継がれている。例えばテレビ東京系列ドラマ『孤独のグルメ』の主人公である井之頭五郎からはどことなく『おくのほそ道』の松尾芭蕉の面影が偲(しの)ばれる。そして、『孤独のグルメ』と『おくのほそ道』とがシンクロし、エンディングでは

ま・つ・お・ばしょう、フー

とお馴染みのメロディーとともに言葉が響いてくる。空腹を満たすべく街なかを彷徨い歩き、時折自虐的に呟く。そして、そのぼやきにはユーモアがある。そんな井之頭五郎は松尾芭蕉であり、全体として井之頭五郎の心の中にいるもうひとりの自分が道祖神となり食の旅へと誘(いざな)うというプロットに仕上がっている。筆者が思うに、そんな『孤独のグルメ』はまさに現代版『おくのほそ道』なのだ。

1980年代から1990年代半ばにかけて放送され、画家の山下清をモデルに描いたフジテレビ系列テレビドラマ『裸の大将放浪記』。そのドラマのモチーフは「人生は旅である」であり、その点『おくのほそ道』の思想が受け継がれている。

最後に、関根麻里さんの夫として知られる韓国・ソウル出身のJ-POPアーティスト、Kさんの代表作『Only Human』。女優の沢尻エリカさん主演のフジテレビ系列ドラマ『1リットルの涙』の主題歌として注目を集めた曲だ。

徐々に身体を思うように動かせなくなる脊髄小脳変性症と呼ばれる難病と診断された少女の闘病を描いたドラマに合わせて作られた主題歌ということもあり、全体的にもの哀しい曲調となっている。この曲の奥には「今は悲しいけれど、この悲しみを乗り越えた先には幸せがある」というメッセージが込められている。そして、「人生は旅である」をモチーフとしており、歌詞には「旅」というワードが出てくる。

『Only Human』の作詩を手がけた松尾潔(まつおきよし)氏。「小山内舞」「立田野純」として提供した楽曲を含めると、提供楽曲の売上は3千万枚を超える。EXILEや東方神起、3代目J SOUL BROTHERSなどの楽曲の作詩を手がけ、R&B研究家としての立場を貫いてきた松尾潔氏は、自身の作詩家としてのポリシーについてこう語る。

僕はエッジの利いたものを手放しで礼賛する人たちを信頼していない。小説にしたって、事件めいた何かが起こらなくてもいい。庄野潤三のように。どこかで見たような情景が美しい日本語で書かれていればそれでいい。(中略)誤解のないように言うと、ポップカルチャーとして、何か新しいものが含まれていることは、もちろん大切ですよ。でもそこに懐かしさの粒が含まれていなければ、僕は手を伸ばそうとは思わない。

2021年5月18日、「noppon.com」に公開された記事「音楽プロデューサー松尾潔 初の長編小説:R&B的大衆小説の存在理由」の一節より

松尾潔氏は作詞活動を行う際に重視しているのはデジャブ感だ。ということで、松尾氏が手がけた『Only Human』における芭蕉との遭遇は、単なる偶然ではなく、必然的な巡り合わせだったに違いない。

国境や時代を超えて後世のクリエイターたちの手中で何度も蘇り、ビジネスや政治、カルチャーの中で古今東西、圧倒的な風格を放ち続ける芭蕉は、アカデミックにおける権威としての古代ギリシャの哲学者・アリストテレスにも劣らない存在である。そんな芭蕉は間違いなく“日本のアリストテレス”を冠するに相応しい人物と言えよう。

(参考文献)

『芭蕉の風景 文化の記憶』ハルオ・シラネ著/衣笠正晃訳 角川書店 2001年

『Metaphors We Live by』George Lakoff他 University of Chicago Press 2003年

『翻訳のダイナミズム:時代と文化を貫く知の運動』スコット・L・モンゴメリ著/大久保友博訳 白水社 2016年

『アリストテレス 弁論術』アリストテレス著/戸塚七郎訳 岩波書店 2018年

「芭蕉とカント-俳句の論理構造-」石上豊 『通信教育部論集18」創価大学通信教育部学会 2016年