「東京の町はいつも同じ事なり。半年や一年に、いちじるしく変わる者に非(あら)ず。埃(ほこり)立つ路、高き低き家、同じ町には大方同じ店、同じ店には大方同じ品物を並べて、何の珍しげもなけれど(中略)吾も東京を見たき一人なり」

(「ゐざり車」)

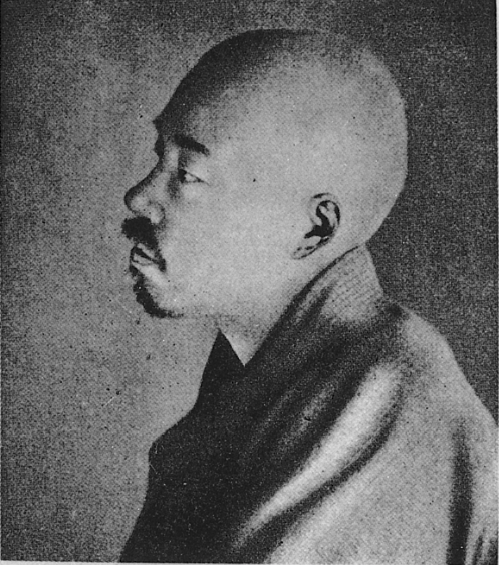

明治の俳人・正岡子規は、結核によって亡くなる3年前の明治32(1899)年、このように書いています。

目新しいものはないかもしれない。だけどそんな東京の町を、自分の目で見たい! そんな思いを抱いていた子規は、病を患ってからも、たびたび人力車に乗って東京の町を巡りました。

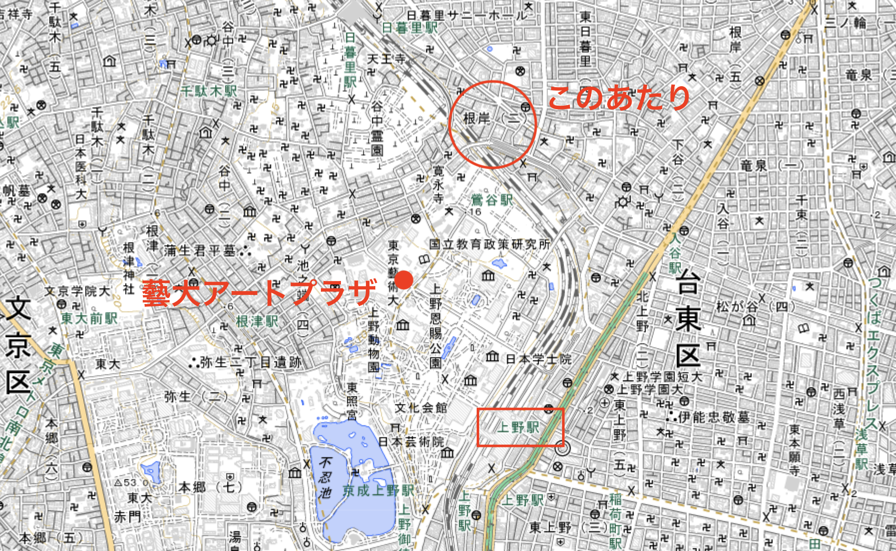

そんな子規が母・八重、妹・律と共に住んでいたのが、上野の藝大アートプラザからもほど近い、根岸でした。

今回は、上野にも縁の深い正岡子規が東京の下町でどんなことを感じていたのか、彼のある日の小旅行を追いかけてみたいと思います。

根岸から田端までの「大旅行」

明治32(1899)年、子規は「道灌山」という短い紀行文を新聞「日本」に寄稿しています。道灌山とは、現在の荒川区西日暮里駅の西側に広がる高台のこと。古くはここから西に富士山が、東に筑波山が見える景勝地でした。

9月のある日、子規は自宅から2キロほど、歩いても30分ほどのこの山まで出掛けることを思い立ちます。これは彼の「歌修行」だったようで、行く先々で俳句ではなく短歌をいくつも書き留めています。

九月二十八日、晴れて快し。遊意稍稍動く。

青空に聳ゆる庭の葉鶏頭(カマツカ)は我にあるけといへるに似たり

寝ながらに足袋はき帯結び、車来(きた)りてよりやうやう匍匐(はらば)ひ出づ。車夫我病を心得顔に背つき出して玄関に待つも可笑し。負はれて車に乗る。會(かつ)て我に小説など供給したる貸本屋の前を過ぐるに門戸の半ば開きて萩芙蓉などの花僅(わずか)に漏れたるもゆかしく、

夏されば茨花散り秋されば芙蓉花咲く家に書あり

(「道灌山」より。以下同じ)

子規が喀血(血を吐くこと)したのは、この文章を書く4年前の明治28(1895)年のことでした。「子規」の号は、血を吐くまで鳴くと言われるホトトギスに自らを重ね合わせたものです。

この紀行文の執筆当時、すでに寝ながらでないと身支度ができないほど結核の病状は悪化しており、日常生活もおぼつかないほどだったのでしょう。

「車夫が病気のことをよくわかってて、自分をおんぶするために玄関で背を向けているのが、なんか笑える」

と書いています。自らの状況を客観的に、そしてユーモアをもって見つめるところに、子規らしさがにじみます。

いまも残る「御隠殿坂」とは

自宅を出た彼は、すぐ向かい側の書家・中村不折宅の前を通り、北西に進みます。

御院殿を過ぐるに故象堂こゝらに住みし事を思ひいでゝ、世にある中に逢はざりしもくやしく、

我知らぬ小阪の絵師はこのあたりに住みしと聞けど其家も無し

音無川に沿ひて遡るに右にやきいも屋あり。昔の儘(まま)なり。其家の横に植込の小庭ありて、秋海棠(しゅうかいどう)一もと二もとづゝ、木の間、石の陰ともいはずまばらに咲き満ちたり。

我昔よく見て知りし金杉のいも屋の庭の秋海棠(しゅうかいどう)の花

御院殿(御隠殿)とは天王寺の隣にあった、「輪王寺宮(りんのうじのみや)」の別邸の通称。輪王寺宮とは東叡山(寛永寺)、日光山(輪王寺)、比叡山(延暦寺)の各山主を兼ねた「法親王」のこと。法親王とは、出家した皇族を指す言葉です。説明がエンドレスなので「出家した皇族の大きな家」ということだけ覚えて帰ってください。

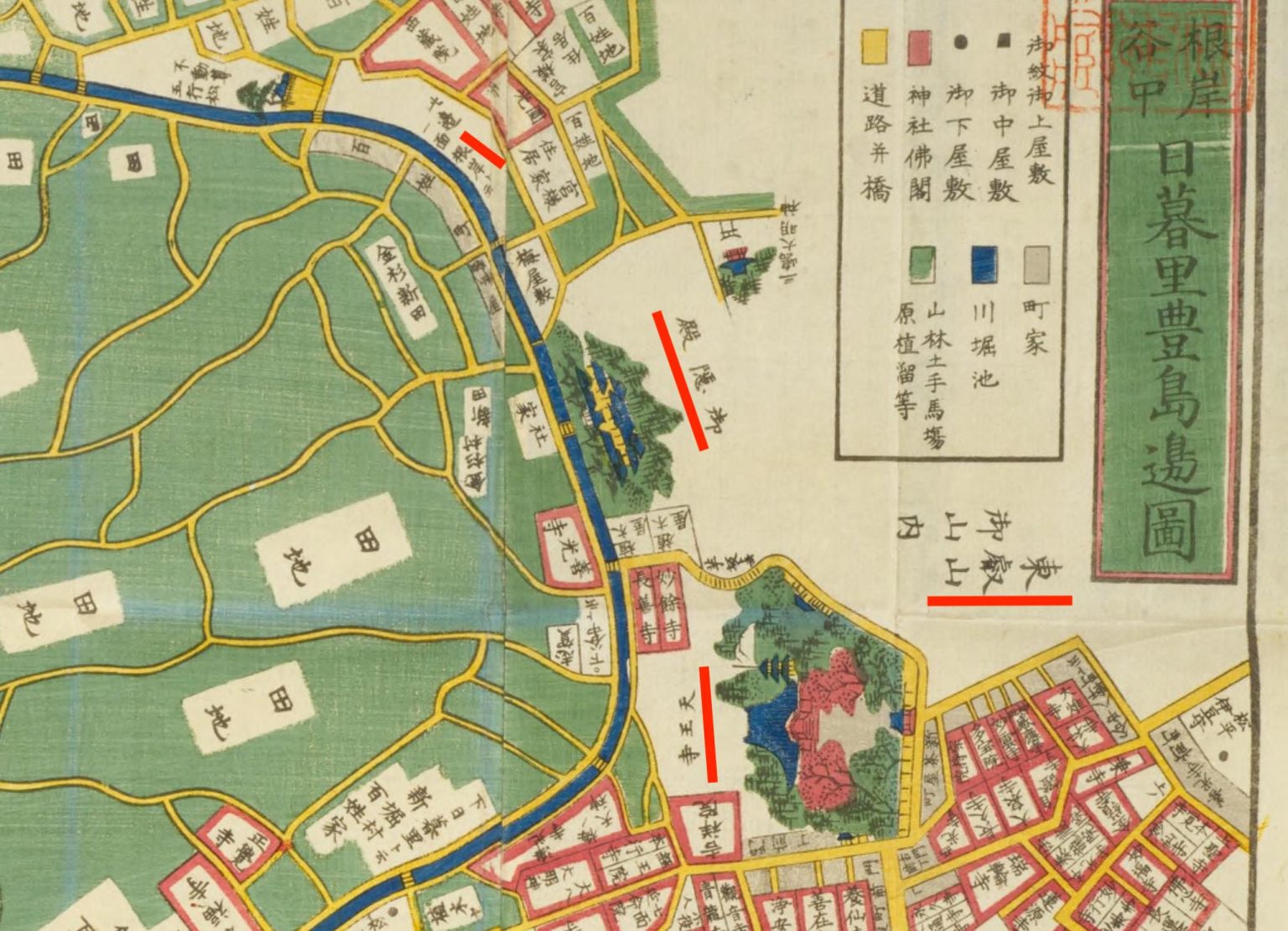

さて、明治以前はこの場所はどのようになっていたのでしょうか。江戸時代末期、安政3年の地図を見てみましょう。

拡大してみると、

「御隠殿」「東叡山(寛永寺のこと)」「天王寺」の文字が見えます。また、少し東側に「此邉一面根岸ト云」とあります。

御隠殿と天王寺の間は、天王寺に向かって登り坂になっていて、この坂は「御隠殿坂」と呼ばれました。

谷中霊園から線路が広がる東を見ると、下り坂になっています。子規を乗せた人力車は、御隠殿の横を抜けて、この坂を画面の向こう側から登るようにして進んだようです。

川の上を進んでいた山手線

この坂を登って谷中霊園の中を北に進むと、「芋坂」に出合います。

こゝに石橋ありて芋坂団子の店あり。繁昌いつに変らず。店の内には十人ばかり腰掛けて喰ひ居り。店の外には女二人佇(たたず)みて団子の出来るを待つ。根岸に琴の鳴らぬ日はありとも此店に人の待たぬ時はあらじ。戯れに俚歌を作る。

根岸名物芋坂団子売りきれ申候の笹の雲

後に子規は

芋坂も団子も月のゆかりかな

とも詠んでいます。この団子屋とは、老舗「根岸 芋ざか 羽二重団子」のこと。120年後のいまも変わらぬ人気を誇っています。

先程の古地図に、現代の山手線の線路を重ねてみましょう。

子規が人力車に乗って移動したルートは、日暮里駅から田端駅に向かう山手線とほぼ重なります。

この線路に沿って、かつては「音無川」が流れていました(後に暗渠化)。この川をさかのぼるようにして、子規は人力車で北上していきます。この短い道のりの中で、子規は多くの草花を目にします。

音なしの川辺に生ひて三年経し枇杷の蕾のともしきろかも

萩の花既に散らくも彼岸過ぎて猶咲き残るさるすべりかも

川に沿ふ生垣ありて水の上にこぼれんとする山茶花の花

道の辺に生る烏瓜(からすうり)又の名を玉づさといふと聞けばゆかしく

この一帯に広がっていたであろう、当時ののどかで自然豊かな光景が目に浮かびます。

子規「死ぬかと思った」

そして人力車は現在の西日暮里駅を経て田端停車場へと向かいます。

停車場尽くるあたりに岡を切り取りたる処ありて、そこに上り道出来たり。車夫ここを登らんというに、見あぐれば坂急にして危(あやう)く、切り下げたるが崖、二十丈(注:約60m。言い過ぎ?)もあるべし。目くるめきて胸安からず、ここを登ることいかがあらんと、独りあやぶみ居る程に、車夫は一向に平気なる様にて、車ははや停車場を見下ろす程の高さになりぬ。

子規が「停車場」と呼んでいるのは「田端停車場」のことで、1896(明治29)年に王子駅と上野駅の中間駅として開業しました。道灌山の上からは、まだできたばかりだったこの停車場を、一望することができたようです。

この「岡を切り取りたるところ」とは、現在の西日暮里駅西側の周辺でしょうか。

この写真の左手には、名門・開成学園があります(現在の地に移転してきたのは関東大震災後の大正13[1924]年のこと)。古地図ではこのあたりです。

「此邉日暮ト云」とあり、この「ひぐらし」という名前は開成学園横に続く坂の名前にも残っています。

子規は道灌山の上の崖を進みつつ、

両側とも崖にして、いづれへ堕ちんも命あるべくは覚えぬに狭き路殊に高低さへあれば自由ならぬ身を車にしがみつきて、

壁立つるがけの細道行く車輪をどるごとに生ける心地せず

上りて見れば平野一望黄雲十里此ながめ廿八年このかた始めてなり。

山も無き武蔵野の原をながめけり車立てたる道灌山の上

と詠んでいます。崖の横をスイスイ進む人力車に乗るのは、たしかに怖そう。しかし狼狽しつつも、そんな自分を子規はやはり冷静に見つめているように思えます。

子規はこの道灌山の頂上付近にあった茶店で休憩し、東に筑波山を望みます。

眺望隠す所無く足下に見ゆる筑波山青うして消えなんとす。我嘗(かつ)て此所の眺望を日本第一といふ、平らに広きをいふなり。

武蔵野の空の限りの筑波嶺は我居る家より低くおもほゆ

此景色如何に綴れども発句にならずといひしに、しかなり晝にもならずと不折のいいしこと思い出でて、

晝にもならず歌にもならず武蔵野は只はろはろに山なしにして

「はろはろ(はろばろ)に」という言葉は「遥遥に」と書いて「はるかに」という意味だそう(初めて聞いた)。

また、

手摺の下より停車場を見下すに寸馬豆人の働く様は天上より人間を見る心地してさすがにうるさからず。

ガリバーの小人嶋かも箱庭のすゑものゝ人の動き出でしかも

とも詠んでいます。

最後まで想像力を絶やさなかった男

この短い紀行文は、

谷中の墓地を横ぎり御院殿の坂を下りて帰る。歌修行の遊び今日が始めてなり。

と、簡潔に締めくくられています。

おそらくですが実際には3〜4時間ほどの小旅行だったでしょう。

しかし子規は道灌山からの帰り道にも、以前に来たことのあった茶屋がさびれてしまっているのを見かけたり、よく見るけれども名前を知らなかった木の名前を植木屋に偶然教えてもらったり、厳しい坂に差し掛かって再度ヒヤヒヤしたり、お葬式に出くわしてそこで見た女性のあでやかさに目を留めたりしたことも書き留めています。

よく晴れた秋のおだやかな空気と同時に、その何気ない日常の中にさまざまなことを見つけた彼の純粋で無邪気な興奮が伝わってきます。

この文章の執筆から1年も絶たずして、子規は再び大量に喀血し、それから2年後にわずか34歳でこの世を去ります。

冒頭の一文で、彼は「半年や1年では町は大して変わらない。けれどもそんな東京を見たい」と述べていました。その感覚は、死を目前にしているからこそ感じる、いてもたってもいられない衝動のようなものだったのかもしれません。

晩年の子規にとって、根岸から上野、日暮里、本郷といった場所は非常に身近な、まさに彼の生活圏でした。子規は最晩年、病床から起き上がることすらできなくなりますが、それでもそこで詠んだ俳句を『病牀六尺』としてまとめます。

限られた空間、限られた時間の中にあっても好奇心を失わず、そこで見た物事や感じたことを冷静かつ客観的に詩歌へと落とし込んでいく子規の姿勢は、すでにこの紀行文の中にも垣間見ることができます。クリエイティビティは情報や時間の多寡に左右されるものではないこと、好奇心こそ想像力の源泉であり、人間の想像力に限界はないことを、正岡子規は教えてくれているように思うのです。

All the photos by Tomoro Ando

参考文献

『子規全集』第10巻(改造社、1929年)

田村景子他著『文豪東京文学案内』(笠間書院、2022年)