シリーズ一覧はこちら。

平安宮廷の知識人・藤原公任の下句に、才気あふれる上句をつけた清少納言

空寒み花にまがへて散る雪に 清少納言(せいしょうなごん)

すこし春ある心地こそすれ 藤原公任(ふじわらのきんとう)

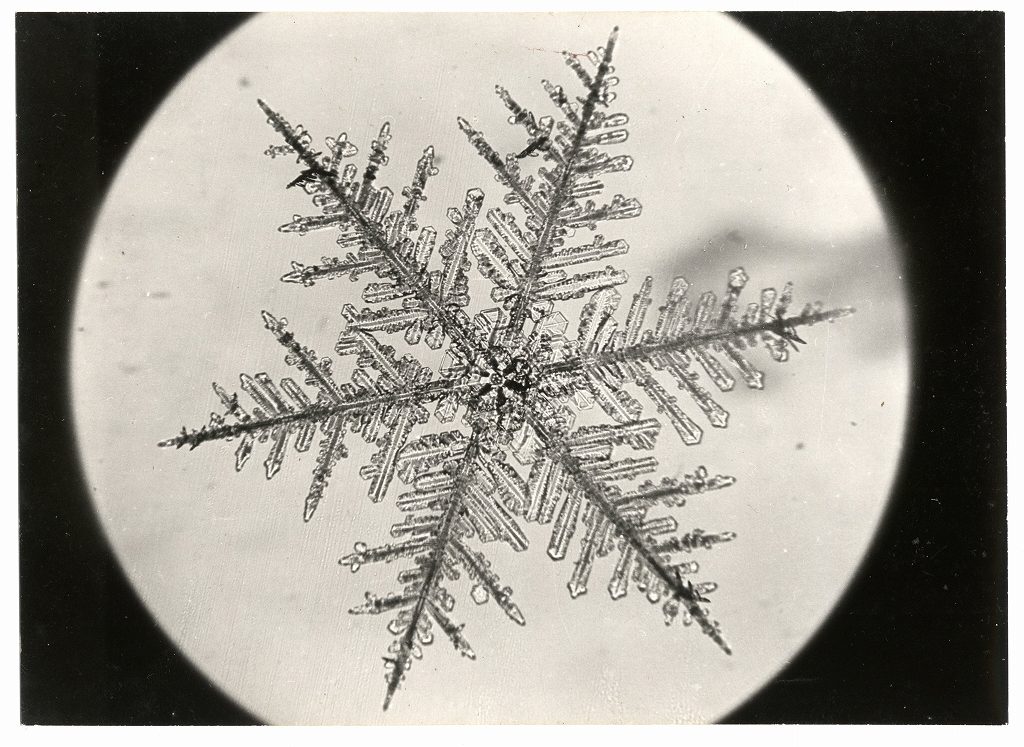

一条天皇の後宮(こうきゅう)は定子中宮(ていしちゅうぐう)のもとに才ある女房(にょうぼう)を多く抱えて花やかであった。頃は二月も末近いある日、今でいえば三月半ば過ぎというところか、折ふし天候は不順の季節で、冷たい風が強く吹き、空も雪雲が重く垂れこめ、見るまに雪がちらちら降ってきはじめた。

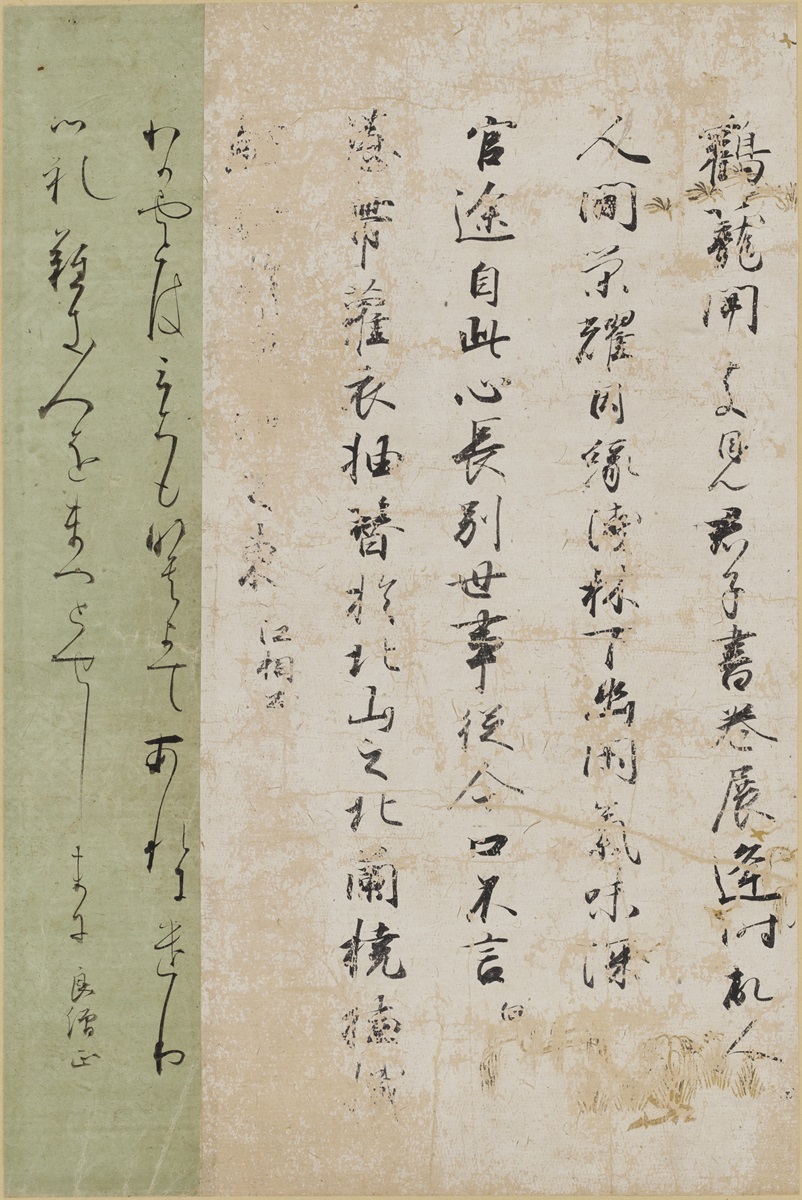

そんな折しも使いの者がやって来て「これは宰相(さいしょう)の公任さまが皆さまの内にご覧に入れよとのものでございます」というので、応待に出た清少納言が手に取ってみると、料紙もありきたりの懐紙(ふところがみ)、いかにも折にふれての走りがきのように、しかしみごとにかいてある。「すこし春ある心地こそすれ」と。「いま眼の前にしているけしきにぴったりだわ」と思いながら、「きっと上句をつけて歌にして返しなさいということですよ」と、同僚の女房にはかってみたが、何にせよ相手は当代一の文化人の歌人。誰もしりごみして口を開く気配もない。

使いの者は早く早くとせかすし、また長く考えたはてとなればいかにも才気がなさすぎる。「ああ、もう仕方ない」とばかりに筆を取ってかきつけたのが、「空寒み花にまがへて散る雪に」という上句である。とっさの思いつきで公任ほどの知識人がどう思うかと心配だった。ところがいつもの情報網を伝って集まる評判は上々。「中宮さまの侍女というだけではもったいない」などと騒がれている。日頃、歌は不得意といっている清少納言もちょっと得意満面である。上句からつづけると、

空寒み花にまがへて散る雪に 清少納言

すこし春ある心地こそすれ 公任

ということになる。上句がついてみるとはじめて下句に「なるほど」という納得がいく。

公任の下句は実感をそのまま言っているので、その時の気分は言い得ているが、どんな時のどんな情景に対して浮かんだ思いなのかはわからない。その部分を創作したのが清少納言の上句である。これは作歌の一つの課題として、多くの人がさまざまに工夫して楽しめるところだが、この場合は実景と実感がある。

公任の下句は鎌倉時代の歌人にまで影響を及ぼした

空はなほ霞みもやらず風冴えて雪げに曇る春の夜の月 藤原良経(ふじわらのよしつね)

新古今集(しんこきんしゅう)が編まれた時代の歌界のパトロンでもあり、清新な歌風が注目される新星でもあった藤原良経の春のはじめのころの歌をみてみたい。「空はなほ霞みもやらず風冴えて雪げに曇る春の夜の月」(空にはまだ霞もかからず風は冴えて雪もよいしそうな薄曇りの空ながら、淡く浮かんでいる月はやはり、まぎれもなく春の月だ)というもの。まさに「すこし春ある心地こそすれ」ではないか。

春のはじめの天候による風景の変容の中に春を見出そうとする人の心が、「すこし春ある」と浮き立つのを抑え抑え動いているのがわかる。平安期の公任の風雅な呼びかけは、こうして後世の歌人たちに工夫の題材を与えていたのかもしれない。

馬場あき子

歌人。1928年東京生まれ。学生時代に歌誌『まひる野』同人となり、1978年、歌誌『かりん』を立ち上げる。歌集のほかに、造詣の深い中世文学や能の研究や評論に多くの著作がある。読売文学賞、毎日芸術賞、斎藤茂吉短歌文学賞、朝日賞、日本芸術院賞、紫綬褒章など受賞歴多数。『和樂』にて「和歌で読み解く日本のこころ」連載中。映画『幾春かけて老いゆかん 歌人 馬場あき子の日々』(公式サイト:ikuharu-movie.com)。

構成/氷川まりこ

※本記事は雑誌『和樂(2023年2・3月号)』の転載です。