以前から気になっていた漆アーティストの青木千絵さんの作品に久しぶりに出合ったのは、今年9月中旬、横浜市のパシフィコ横浜で開かれたアートフェア「Tokyo Gendai(東京現代)」の会場だった。京都市から出展した艸居(そうきょ)の展示ブースに、代表的な表現の作品が5点。漆が持つ光沢と独特の黒、そして赤の深みに、目が吸い寄せられた。

人間の裸体の一部をモチーフにした作品

青木さんの作品は、食器や重箱といった従来の漆芸品とは一線を画している。まず特異なのは、人間の裸体の一部をモチーフにしていることだ。しかも、下半身から胴体が上に長く伸びて途中で切れていたり、二つの人体が一つになっていたりと、造形が尋常ではない。艶やかな「妖しさ」とこの世のものにはない「怪しさ」を併せ持っているのだ。漆でなぜこんなに奇妙なそして蠱惑的 な作品が生まれたのか。深層に迫りたい。

漆芸はいわゆる伝統工芸ゆえ、現代になっても女性作家の活躍は意外と少ない。「Tokyo Gendai」フェアディレクターの高根枝里さんは、工芸の技法を使う女性作家に目を向けて、フェア会場の一画で〝Tsubomi ‘Flower Bud’〟展を開催。出展したギャラリーとは別のエリアで、ガラス作家の三嶋りつ惠さん、セラミック作家の中井波花さんの作品とともに青木千絵さんの作品を展示した。高根さんは「伝統工芸は歴史的には男性の作り手の世界だったが、現代は、工芸の技法で制作する女性作家が増えている。少しでも、こうした場で光を当てられれば」と話す。

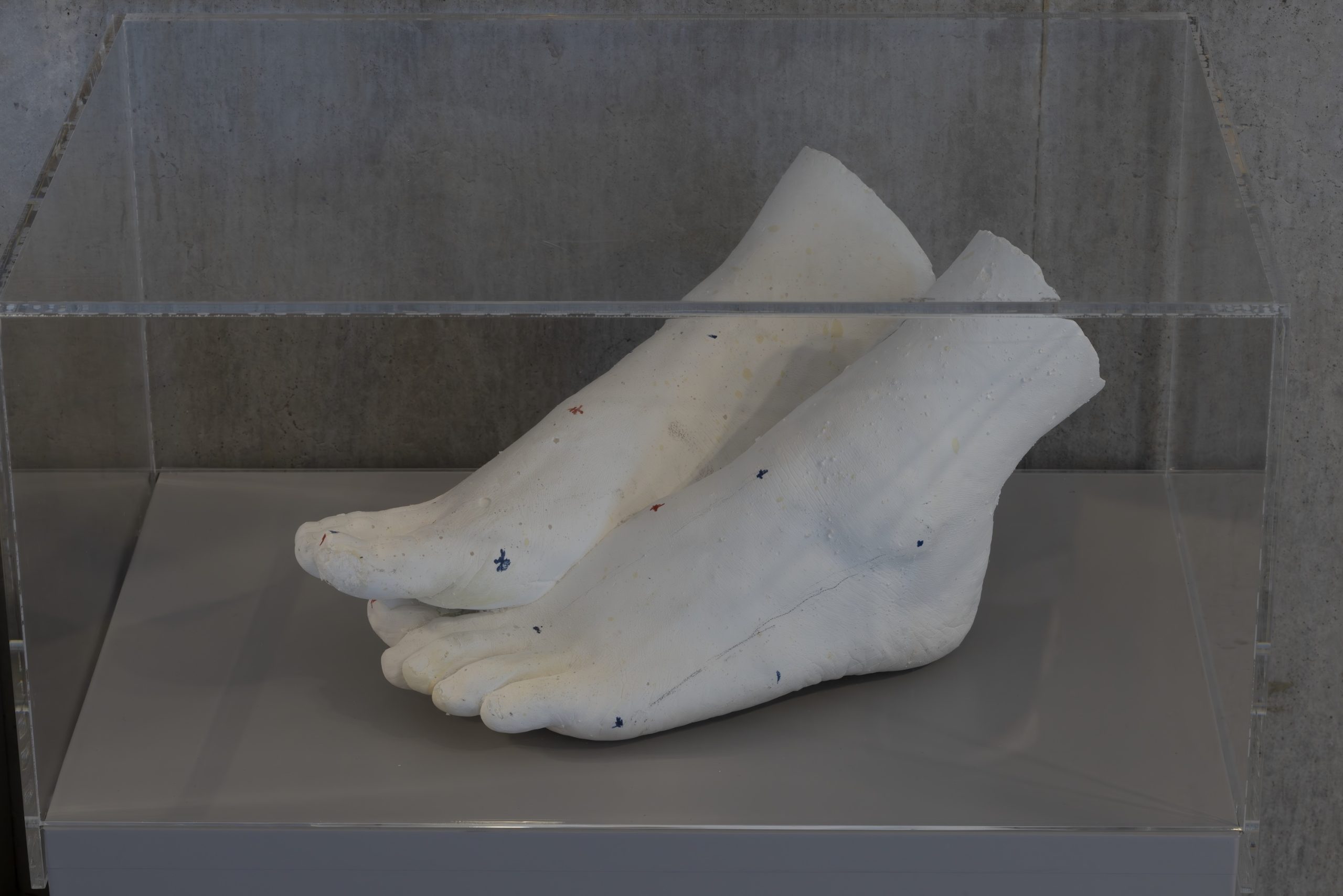

「まず、足の型取りから始めるんです」

漆 の木の樹液を利用する漆の技術は、縄文時代から日本に存在する。奈良時代の舞楽面や平安時代の蒔絵箱等、美を追求する工芸品の技法として定着。良質の工芸品が16世紀以降、多く輸出されたことから、海外の文献には日本の漆芸品を「japan」と記した例もあるという。能登半島地震で被災した漆工芸の町、輪島の復興を願って多くの支援が集まったのは、現代においても日本人が漆芸品を愛している証左だろう。

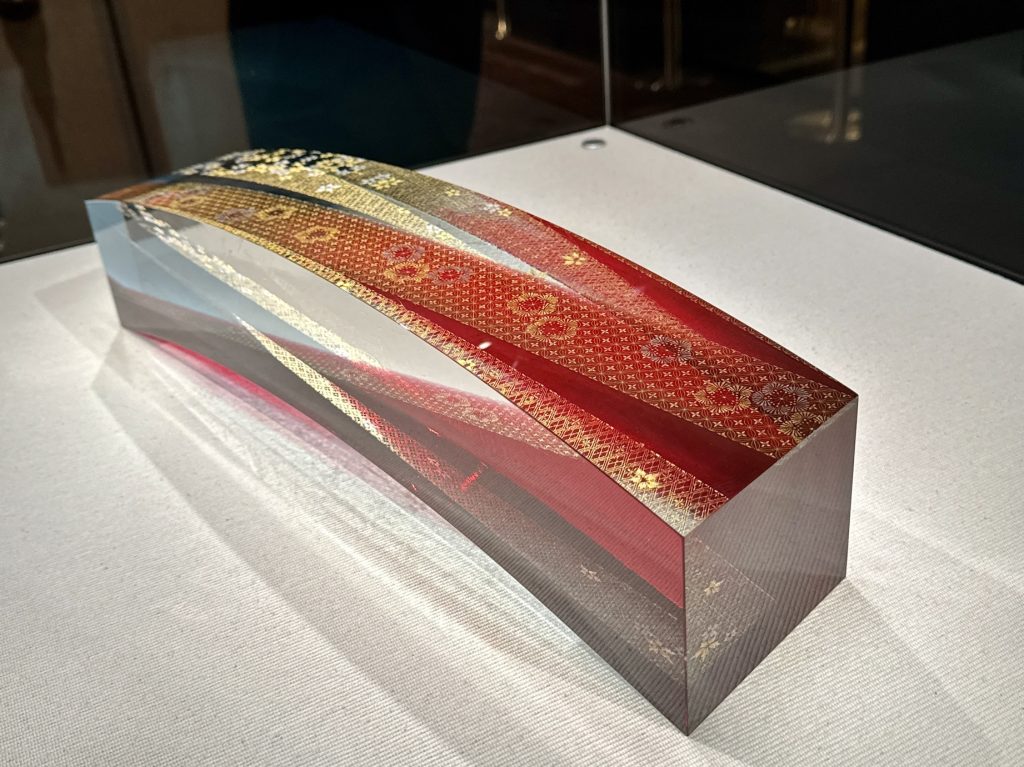

青木さんが着目したのは、漆がアートの素材となりうることだった。お椀にしても、蒔絵などの箱にしても、漆で仕上げられた道具は深い輝きを持つ。アート作品の技法にしない手はないではないか。現在、岐阜県関市の岐阜現代美術館大地館で開催されている企画展「闇へ研ぐ -青木千絵の造形と漆-」に並ぶ青木さんの彫刻の数々を見ると、そのひらめきの理由がよく分かるに違いない。

先日、青木さん本人に話を聞く機会を得た。少々意表をついた説明を受けたことが印象に残った。

「まず、足の型取りから始めるんです」

モデルは、自分の足だという。特に「足の指先はけっこう複雑で形を作るのが難しい」そうだ。考えてみれば当然のことだが、足にも個性がある。靴を履いていることも多いから、日常生活ではなかなか目が向かない部位である。改めて作品と向き合うと、足が極めて入念に作られていることがわかる。

シリコンで型取りをした足(石膏)

一見すると妊婦のように見える造形もあるが、女性なのか男性なのかを強く意識して形を作るわけではないという。逆に、人体の要とも言える頭がない。だからこそ、鑑賞者は作品全体の妖艶な造形を受け止めることになる。

人体は曲線美の極致である。青木さんの作品を見ていると、そのことがとてもよくわかる。多くの獣は肌が毛で覆われているが、人間は違う。天が作ったものは芸術とは呼ばないことが慣わしであるけれども、人体には天が与えた造形美が宿っていると、どうしても言いたくなる。

青木さんはその美をクローズアップし、ある時には複数のモチーフをつなぎ合わせ、再構成あるいは再創造することで、美を追求してきたのではないだろうか。その美を表す技法として漆芸を選んだことが興味深い。

制作は「研ぎが8割」

青木さんの制作は「研ぎが8割」だという。その言葉を聞いて、まず驚き、そして納得した。ひたすら単調な作業に徹する職人芸こそが、品質の高い制作につながることを想像させられたからだ。形を作り漆による下地を重ねた後、研ぎに入る。塗っては研ぎ塗っては研ぎを繰り返して、漆芸独自の美しさが生まれる。これぞ、伝統工芸の技である。

青木さんが漆芸作家の中で少々特殊なのは、芯となる造形に発泡スチロールを使っていることだろう。発泡スチロールは、曲面の造形や細かな表現をするのに向いているという。青木さんの技法は、奈良・興福寺の阿修羅像などで使われた乾漆技法に類するものだ。ただし、阿修羅像の場合は補強のために木が組み込まれてはいるものの芯は中空。青木さんは発泡スチロールという極めて現代的な素材を中に入れることで、自身の求める造形を追求しているわけだ。

制作の過程も教えてもらった。まず、作品イメージのスケッチから始めて粘土で模型を作る。特に足の部分は形が複雑なので、自分の足からシリコンで型取りしたものを参考に、原型を作るという。さらにその原型を見ながら、発泡スチロールで芯を作る。

芯に糊漆(米粉を水で練ったものと漆を混ぜたもの)で麻布を貼る。それを4〜5層、重ねる。重ねると、元の形が曖昧 になる。だが、「重ねることで表現がやわらかになるんです」。人体の持つ柔軟な曲面に呼応していると見れば、より自然な表現を可能にしているとも言えそうだ。そして、ひたすら研ぐ。妖艶な造形の作品を、長い時間をかけて無心に研いでいる青木さんの姿が、脳裏に浮かんだ。

伝統的な漆芸と造形表現の双方を尊重

もともと岐阜市の高校で彫刻を学んでいた青木さんが漆芸に魅せられたのは、金沢美術工芸大学の工芸科に入学してからだったそうだ。金沢は工芸の町として知られ、伝統も根強く残っている。一方で、大学は「伝統的な漆芸と造形表現の双方が尊重され、多様な表現が認められていた」と言う。そうした環境の中で、青木さんはアーティストへの道を歩み始める。筆者が初めて青木さんの作品を見たのは、2008年に金沢21世紀美術館が金沢市の街なかで開催した「金沢アートプラットホーム2008」というイベントでのことだった。当時大学院生だったという青木さんの作品が展示された椿原天満宮が不思議な空気に包まれていたことを、今でもよく思い出す。

漆芸に限らず伝統工芸には職人性が求められ、修業も一筋縄ではいかないだろう。しかし、作家が新たな試みに挑み、人々の間で新たな享受のあり方が生まれれば、技は生き続ける。そうした意味でも、青木さんのようなアーティストの登場を、意義深く感じる。

青木千絵プロフィール

◎展覧会情報

展覧会名:闇へ研ぐ -青木千絵の造形と漆-

会場:岐阜現代美術館大地館(岐阜県関市桃紅大地1番地)

会期:2025年10月4日~11月29日

公式サイト:https://www.gi-co-ma.or.jp/exhibitions/chie-aoki/