五・七・五の十七音で作られる世界で一番短い詩形、俳句。日本語はもともと五音七音のリズムと相性が良く、テレビやネットでのキャッチコピーが五七調となっていたり、歴史の年号の語呂合わせが覚えやすい十七音になっていたりと、身近なところで見つかるリズムです。

昨今は芸能人が俳句作りにチャレンジする番組が話題となり、より身近に感じられる俳句ですが、いざ自分で作ろうとすると、ちょっと悩ましいのが「季語」ではないでしょうか。俳句の基本は十七音の中に「季語」を入れること。辞書のように厚い「俳句歳時記」には、春・夏・秋・冬・新年、と5つに振り分けられた季語がみっしりと記載されています。

ただ、この「俳句歳時記」、決して物々しくはないのです。確かに分かりづらい言葉も含まれてはいますが、大半は身近な風物で占められています。そして、その中には妖怪がいたりもするのです。

今回はそんな「妖怪が季語となる冬の俳句」をご紹介します。

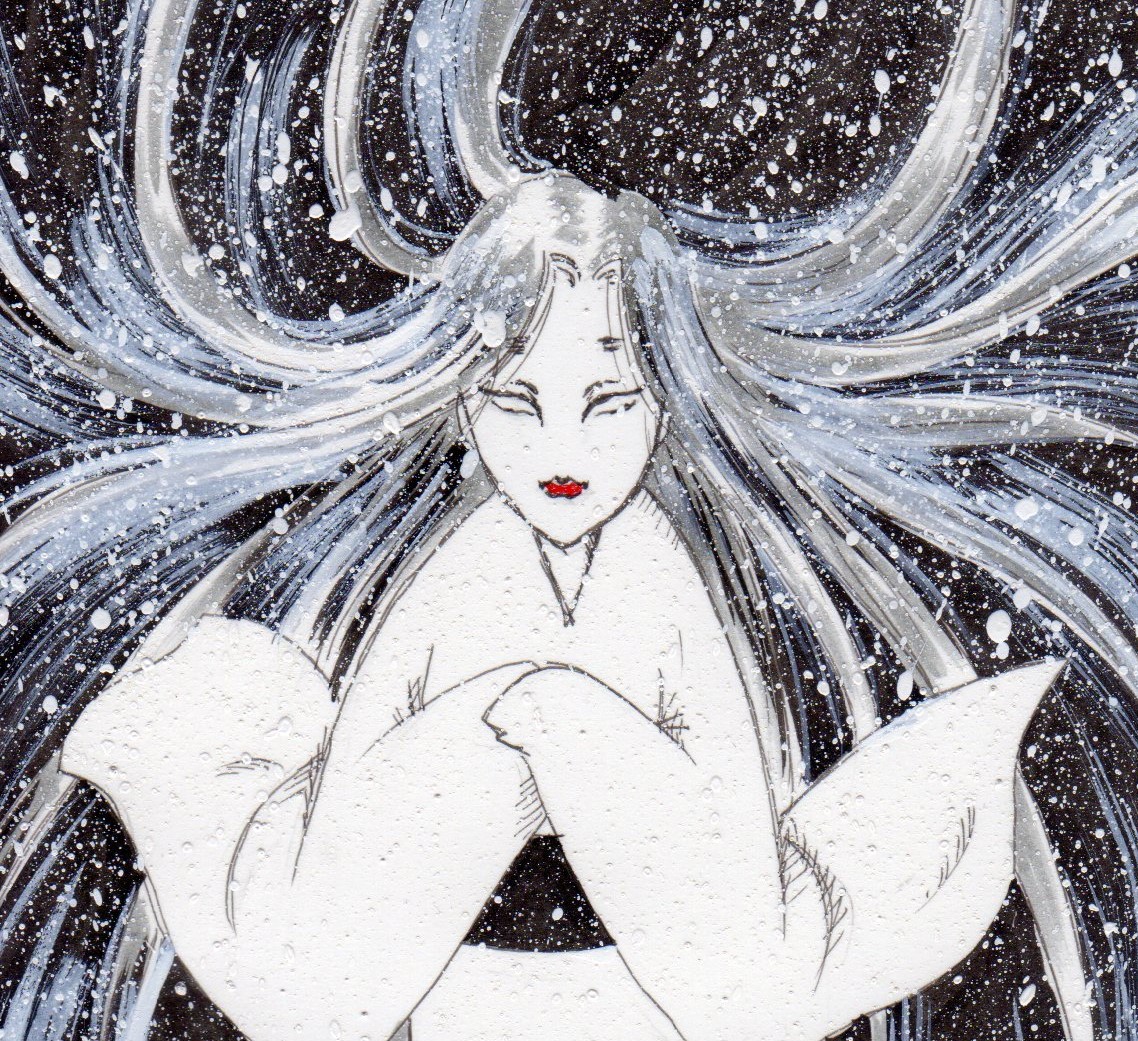

おなじみの妖怪「雪女」

しんしんと雪の降りつむ静かな夜。表の戸を叩く音がするので何事かと開けてみると、闇の中に立っていたのは長い黒髪の、透けるような白い肌の美女。日本人ならほとんどの方が「雪女だ」と思うシーンのひとつですね。

「雪女」の歴史は古く、江戸時代前期に西村市郎左衛門によって書かれた浮世草子『宗祇諸国物語』(そうぎしょこくものがたり)には、僧の宗祇が越後で雪女を目撃するエピソードが描かれています。

『怪談』で有名な小泉八雲も、冷気で人を殺める美しい雪女の物語を残しており、現在の「雪女」のイメージはこの物語の影響が大きいとのこと。

古来、雪国では積雪のために家籠りを余儀なくされ、その孤独感から妖怪「雪女」が生まれたともいわれています。

そんな「雪女」、俳句では冬の季語。「俳句歳時記」の「天文」の項に記載されています。「雪女郎(ゆきじょろう)」とも呼ばれます。

*雪女いま魂(たま)触れ合うてゐるといふ

*雪女溶けて光の蜜となり

眞鍋呉夫

眞鍋呉夫の句はどちらも雪女との関係がとてもリアルに描かれています。妖怪である雪女の魂と自分の魂が触れ合う距離の危うさ。こんな風にささやかれると、心まで取り込まれてしまいそうです。

二句目は、溶けてしまった雪女がとろとろと光の蜜に。朝日の差す雪原に黄金色の光が沁みてゆくのは、たとえ妖怪であっても切ない気持ちになります。たった十七音が物語の一場面のようです。

*雪女郎おそろし父の恋恐ろし

中村草田男

こちらは雪女のような怪しげな女性に恋をした父親の句。相手の女性のつかみどころのない「おそろし」さ、そして実際に父が恋をしているという「恐ろし」さ。かなと漢字、表記の使い分けで多重の感情を表しているのがよくわかります。

暗夜に妖しく灯る「狐火」

月のない真闇の夜、墓地や山道など人気のない場所に、ふわふわと青白い炎の玉。それが「狐火」と呼ばれる妖怪です。時には赤い玉となり、「鬼火」「ひとだま」とも。一説には狐が口から吐く炎だともいわれています。

こちらは江戸時代の浮世絵師、歌川広重の「王子装束ゑの木 大晦日の狐火」。

東京都北区王子周辺はかつて豊かな田園地帯で、そこにエノキの大樹があった由。大みそかの夜には毎年、エノキの下に関東一帯のキツネたちが集まって正装を整え、近くの王子稲荷神社へ参詣したとの言い伝えが残っています。

その様子を広重は『名所江戸百景』のひとつとして描きました。闇の中、口元から「狐火」を吐きつつ、たくさんの狐がエノキの下に集まる浮世絵はキツネたちの年中行事の一コマのようで、恐ろしいというより親しみを感じます。

当時、地元の農民は遠目に見える「狐火」の数などで翌年の収穫の豊凶を占ったそうです。

そんな「狐火」も「俳句歳時記」に載っている冬の季語。「狐の提灯(ちょうちん)」とも呼ばれます。

*狐火や髑髏(どくろ)に雨のたまる夜に

*狐火の燃えつくばかり枯尾花

与謝蕪村

画家でもあった与謝蕪村は狐火と髑髏を合わせて句を詠みました。怪奇小説の表紙に描けそうな取り合わせですが、現代よりもっと人の死が身近にあった時代、これは実景だったのかもしれません。

二句目の「枯尾花」は枯れてしまったススキのこと。闇の中、狐火の青白い炎に燃えてしまいそうな枯尾花の群生は、朽ちる間際のすごみを感じさせます。

*狐火を信じ男を信ぜざる

富安風生

こちらは一転、現代風の俳句。妖怪である狐火の存在は信じるけれど、男…人間は信じられない、という人間不信の状態です。きっと深い事情があるのだとは思いますが、それをスッパリ省略して、妖怪を配した十七音にまとめています。「うん、そんな風に思う時もあるよね」とうなずいてしまう一句です。

原因不明の切り傷「鎌鼬(かまいたち)」

ことに寒さ厳しい冬の日、何も心当たりはないのに手や足に鋭い刃物で切ったような傷ができることがあります。それは古来、「鎌鼬」という妖怪の仕業だといわれています。強い北風に乗ってやってきた「鎌鼬」はすれ違いざま、鋭い鎌で人の皮膚に傷をつけます。あまりに素早いのでその時は気付かず、後で切り傷に驚くこととなるのです。

一説には「鎌鼬」は三匹連れで、一匹目が人を転ばせ二匹目が鎌で切り、三匹目がなんと薬を塗る、とも。だから「鎌鼬」に遭ってできた傷は出血が少ないのだそうです。

「鎌鼬」には妖怪説だけではなく、科学的な解説も見受けられます。「気象状況により空気中に真空状態ができ、それに触れると皮膚が切れる現象」らしいのですが、ちょっとあいまいな感じがしますね。

ただ、冬になると原因不明の切り傷ができた、という経験者が私のまわりにも何人かいるので、気象状況なのか、本当に「鎌鼬」が存在するのか…わからないことはわからないままでよいのかもしれません。

そんな謎の多い「鎌鼬」も冬の季語として「俳句歳時記」に載っています。俳句での「鎌鼬」は切り傷を負わせる、というよりも「転ばせる」妖怪として扱われることが多いようです。

*御僧の足してやりぬ鎌鼬

高浜虚子

「御僧(おんそう)」は僧を敬う呼び方。高位の僧が派手に転んで、「してやったり!」と得意げな鎌鼬を詠んでいます。聖職者をものともしない、妖怪の奔放さを捉えた一句です。

*三人の一人こけたり鎌鼬

池内たけし

こちらも人を転ばせる「鎌鼬」の句。三人のうち一人だけなぜか転んで、それは「鎌鼬のしわざだな」と。転ぶ、ではなく俗語のこける、を使っているため、ちょっとしたおかしみを感じます。

*かまいたち鉄棒に巻く落とし物

黛まどか

放課後の運動場にポツンと取り残された落とし物。マフラーなのか左右つながった手袋なのか、しん、と静かな空間にモノだけが残る寂しさが伝わってきます。持ち主が気付きやすいよう冷たい鉄棒に巻き付ければ、そこに吹く風はかまいたちのような不穏さ。日常の光景を幻想的にとらえた一句です。

妖怪が季語となる冬の俳句、いかがでしたでしょうか。

幻想的な風景から現在に通ずるものまで、わずか十七音が奏でる日本語の世界の広がりを感じていただければ幸いです。