絶望の匂いとはどんなものか。

晴天の中、私はとある小学校を目指して歩いていた。

天正10(1582)年6月。城に立て籠り最後まで戦った男たちを思う。彼らは、何度絶望を前にしても、諦めることはなかった。絶望など味わうのは1回で十分。ことさら、歓喜した直後の絶望は何倍もの苦しみが襲う。そんな辛酸をなめながらも、魚津城にとどまった12将は、80日もの間籠城。最期は、文字通り「死守」を選んだ。

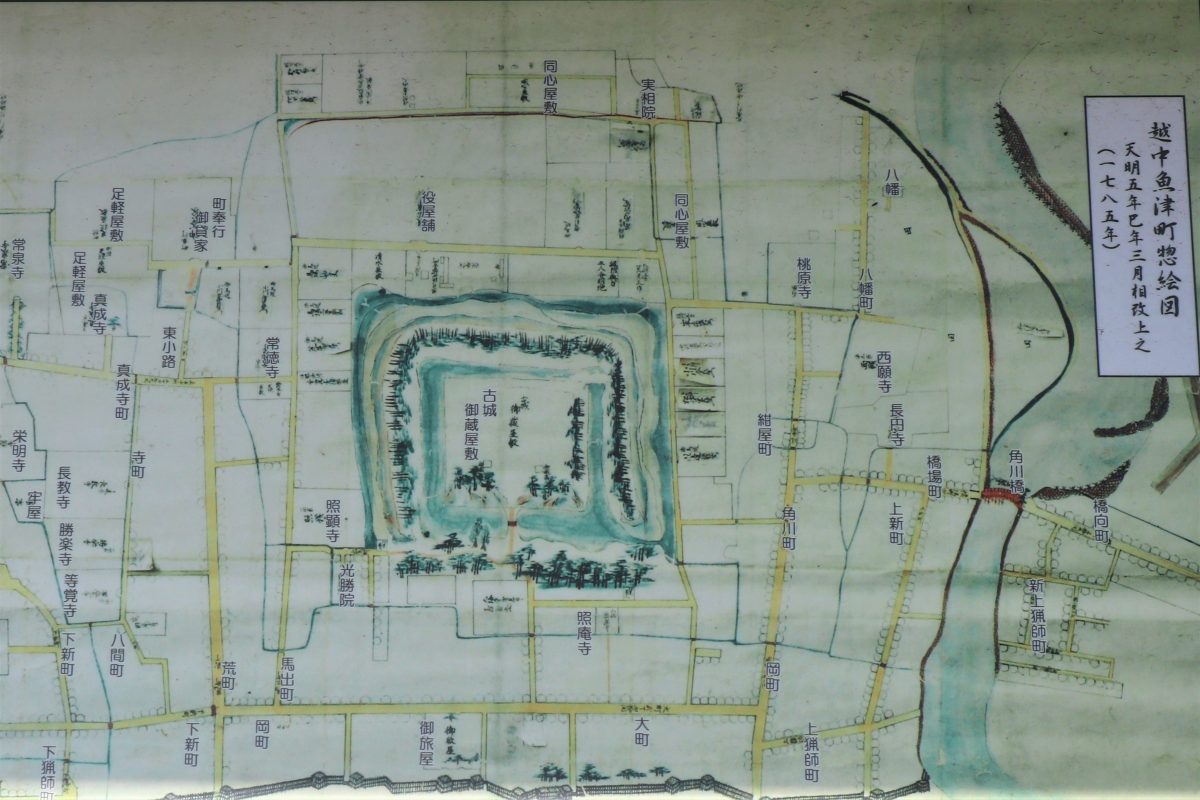

富山県魚津市本町。現在は大町小学校が建てられている。じつはこの場所に、約440年前、平城(ひらじろ)があった。上杉軍が最重要拠点とした城である。それが「魚津城」だ。

当時、魚津城の西側には、北陸街道の浜街道が走っており、近くには港があった。つまり、ここは街道と港を持つ交通の要衝であり、位置的に越中を掌握する上で必要な場所だったといえる。そのため、北陸そして越後への足掛かりとしたい織田軍と、領国として維持したい上杉軍が、この城をめぐって激突するのである。

今回は、この歴史に埋もれてしまった魚津城を舞台に、織田軍VS上杉軍の激しい攻防戦をお伝えする。

早速、富山県魚津市まで足を延ばしてみる。ちょうど城跡を訪れた日は春の陽気で、戦闘の地とは無縁の「のどかさ」が辺りを包み込んでいた。それが余計に、彼らの「絶望」を際立たせたように思う。孤立無援のなか、80日間籠城した彼らは最期に何を思ったのか。その見事な散り際、パフォーマンスと表現してもいいほどの武士の心意気をたどりたい。

魚津城攻防戦って?

そもそも、どうして織田信長と上杉謙信は対立することとなったのか。

まずはそこから話を始めよう。

一時期、彼らは同盟を組んでいた。じつは、戦国時代の同盟はあってないようなもの。昨日までの敵が、今日は共に戦う味方となることも。これは珍しいことではなく、正直いって、しばしばある。

彼らはすぐに娘や息子を使って縁組を行い、縁戚となる。政略結婚によって「嫁」という名の人質を差し出すわけだ。裏切らない保証として、互いの縁者を送り込む。こうして、戦国時代は近隣諸国と「突かず離れず」を繰り返し、自分の領国を守ってきたのだ。

さて、織田信長と上杉謙信が手を結ぶということは、共通の敵がいるということ。それが、武田信玄であった。武田信玄は一向宗門徒を巧みにたきつけ、越中で上杉軍の主力を足止めした。一方で越前の朝倉氏、近江の浅井氏らと通じ、織田軍を脅かした。そのため、共通の利害が一致し、信長と謙信は一時期同盟を結ぶ。

しかし、武田信玄が元亀4(1573)年に病に倒れてこの世を去ると、状況は一変。その野望は武田勝頼に引き継がれるも、信長と謙信の利害は一致せず。というのも、両者は共にその先にある天下を見据えていたからだ。同年、織田信長は越前の朝倉氏を破り、天正3年(1575)年には長篠の戦いで武田勝頼に勝利。これを弾みに、信長は北陸方面へと侵攻を開始する。司令官に柴田勝家を、その与力に佐々成政(さっさなりまさ)や前田利家などを配置した。

同時に天正4(1576)年、織田信長は大坂の石山本願寺攻めを開始。一方で、上杉謙信は本願寺勢力と講和を結び、信長と敵対する。一度は全面対決となるも、今度は天正6(1578)年3月に、謙信が突然春日山城にてこの世を去る。これを機に信長は北陸での勢力を拡大。逆に上杉家は、2人の養子による後継者争いで内紛に突入。ようやく上杉景勝(かげかつ)で決着がつくが、上杉家への求心力は低下することになる。

天正8(1580)年、織田軍は加賀まで攻め込み、翌年には制圧。越中の状況はというと、天正10年(1582)年のはじめまでは、上杉軍も富山城のあたりまでは勢力を維持していた。しかし、同年3月に同盟を結んでいた武田勝頼は自刃、同時期に越中の富山城も織田軍の手に落ちてしまう。織田軍の勢力は、ますます拡大。上杉景勝としては、なんとか魚津城と松倉城のラインを崩されるまいと防御を固める。結果、織田軍の侵攻を防ぐ最終ラインである魚津城に、景勝は名将の中条景泰(なかじょうかげやす)らを送り込むのであった。

こうして必然的に、この魚津城にて両軍の激しい攻防戦が繰り広げられることとなる。

壮絶な80日間の籠城

戦国時代において、絶望の匂いとは、間違いなく「死」を意味する。

天正10(1582)年3月13日頃に始まった魚津城攻防戦は、最初から兵力差が明確であった。上杉景勝は、魚津城に中条景泰ら名だたる武将を送り込んだが、彼ら魚津12将の兵力はわずか5000ほど(1400、1500、3000など諸説あり)。これに対して、織田軍は柴田勝家、佐々成政、前田利家らが出陣し、兵力も4万8000ともいわれる大軍だったとか(1万余りともいわれ、諸説あり)。

この圧倒的な兵力をもって織田軍は魚津城を完全に包囲する。併せて、松倉城との中間の位置にも布陣し、援護を断ち切る作戦に出た。実際のところ、執拗なほどの激しい攻撃に魚津城はさらされていたようだ。4月4日付の魚津城内から越後へ宛てた書状には、このように記されている。

「ほりきハ(堀際)まてとりつめ、にちや(日夜)てつはう(鉄砲)はなし申候」

(佐伯哲也著『戦国の北陸動乱と城郭』より一部抜粋)

堀際まで迫られ、日夜鉄砲を撃ち込まれている。それだけで、もうPTSDになりそうな勢いである。さらに、中条景泰の書状では、織田軍が大砲を使っていることも記されているのだとか。このままでは滅亡するとまで言い切っている。よほど、切迫した状況だったのだろう。

それでも、彼ら12将にはまだ希望があった。なんといっても、主君である上杉景勝が、援軍を率いて魚津城へ出陣することを信じていたからだ。

「必ずや助けにこられる」

そう信じるのも無理はない。景勝が出した4月13日付の書状では、3日後に出馬するなどと書いて励ましていたからだ。

しかし、上杉景勝には越後を離れられない事情があった。

というのも、ちょうど武田勝頼を滅亡させた信長は、未だ甲斐(山梨県)、信濃(長野県)に織田軍を配置させていたからだ。もとはといえば、魚津城を攻める目的は、越後の上杉家なのだ。景勝が越後を離れ魚津城へと向かえば、その隙に居城の春日山城(新潟県)へ攻め込まれる可能性が大きい。そのため、景勝は動けずに、ただ家臣の窮状の報告を聞き、手紙で励ますしかなかったのだ。

そうこうしているうちに魚津城の戦況は悪化。景勝も一向一揆の画策や、能登からの救援隊など様々な手を打つが、いずれも結果は出ず。一方で、魚津城では5月6日に「二の丸」が落ち、9日には弾薬が尽きたという。籠城から50日を超え、もう限界に達しようとしていた。

そんな矢先、なんと織田信長が安土(滋賀県)へ引き揚げたとの知らせが届く。早速、景勝は魚津城へと出陣。天正10(1582)年5月15日、魚津城の近くの天神山城(魚津市小川寺)へ、兵5000を率いて布陣した。

天神山城は、天神山の山頂にある城だ。魚津城からすれば、空に近いところに見える。つまり、まさに主君の上杉景勝が、自分たちのために兵を率いてきたことがはっきりと分かったはずだ。弾薬も尽き、限界も近い彼らは、心底喜んだに違いない。魚津城に籠城する兵士たちの士気は一気に上昇した。

魚津城12将がみせた最期のパフォーマンス

ポジティブで知られるドイツの詩人ゲーテも、『親和力』の一節で「絶望」を、こう表現している。

「でも、ある、あるんだ!

どんな慰めも恥ずべきものでしかなく、

絶望が義務であるような場合が」

一度は希望を抱いたからこそ、その絶望は限りなく深い。天神山城から兵が撤退する様は、一体彼らの目にどのように映ったのだろうか。

景勝率いる上杉軍は天神山城に着陣したものの、織田軍が包囲した魚津城に近付けずにいた。目の前で苦しむ家臣たち。焦りは募る一方だ。さらに皮肉にも、景勝の恐れが現実となる。天正10(1582)年5月、織田軍の森長可(ながよし)が越後へ侵攻したとの知らせが入ったのだ。それも、織田軍は春日山城へ迫る勢いだという。

景勝は苦渋の末、一つの決断を下す。

「天神山城から撤退」

同年5月26日、上杉景勝は、自身も含め率いた兵を全て天神山城から撤退、これを機に松倉城の城兵も共に越後へ引き揚げさせる。現代に生きる私が、魚津城12将の心情を察することなどできない。ただ、弾薬も城兵も尽き、既に「死」しかない状況で、目の前から味方が退いていく。孤立無援の魚津城に残る者たちは、言葉も出なかったことだろう。

しかし、彼らには強い「志」があった。

これは、4月23日付の魚津城内から越後の直江兼続(なおえかねつぐ)に宛てた「魚津在城衆十二名連署書状」である。珍しく12将の連署となる書状で、12人それぞれの花押も記されている。最後の部分を抜粋しよう。

「此の上の儀は、各々滅亡と存じ定め申し候。この由然るべき様御披露頼み奉り候。恐惶謹言」

「この上は、全員滅亡と覚悟を決めました。この由をよろしく景勝様にご披露下さるようお願いします」

彼らは、既に決めていたのだ。魚津城へ送り込まれ、籠城した時点で「死」を覚悟していた。4月23日付であるから、景勝の援軍が着陣する前の書状だ。彼らは、景勝が援軍として来ることを望みつつ、相反して上杉家の存続を願っていた。そのため、景勝が撤退し、城兵が200~300しか残らない状況でも、全員、城にて討ち死にすることを選んだのだろう。

では、死する最期、彼らは絶望の中にいたのか。

じつは、12将のうちの一人、蓼沼泰重が息子に送った書状が残っている。

「皆、堅固(健康で丈夫なこと)にしているか。もし自分がここで討ち死にしても、息子さえ(主君の景勝に)取り立てていただければありがたい。それが一番の大事と考える。今回は死に花を咲かせるめでたい戦である。皆に見てもらいたかった」

(北日本新聞開発センター編『戦国越中を行く』より一部抜粋)

一説には直江兼続が降伏するよう申し送ったともいわれている。しかし、彼らは死してでも、織田軍の攻撃を魚津城へ食い止めること選んだ。決して、彼らは絶望の中にいたのではない。主君、上杉景勝の家臣として、この魚津城で華々しく見事に散ってみせようと決めたのだ。それが魚津城へ送り込まれた者の責任なのだと。

魚津城12将の最期は壮絶だったという。切腹後は、織田軍による首実検が行われ、誰の首かが確認される。当時はそのような慣習があったようだ。つまり、彼らは、死後、自分たちの首に名札がつけら検認されることを十分に知っていた。この手間を省くため、彼らは予め自分たちの名前を板札に書いたという。そして、耳に穴をあけ、その板を鉄線で結わえて切腹した。その死に様はじつに見事で、12将はそれぞれ潔く十文字に腹を切り、残った城兵ともども全員討ち死にしたのであった。

こうして天正10(1582)年6月3日、魚津城は落城。奇しくも、1日前の6月2日に織田信長は本能寺の変で自刃。これを受けて、柴田勝家をはじめ、佐々成政、前田利家などは上杉軍攻撃を中止し、早々に軍を引き揚げて我が領国へと戻っている。

あと数日持ちこたえれば。

魚津城12将たちの無念は計り知れないものだろう。織田信長、たった1人のために何人もの命が振り回された。それは、羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)の中国攻めにて、切腹した備中高松城の清水宗治もしかり。

それでも、当の本人たちは、「信長の死を知っていれば」などど、そんな結果論を悔いてはいない。彼らは死ぬ間際まで、織田軍に敗れ、自分たちが魚津城を落城させてしまうことを悔しがった。

死の直前、城将の1人が詠んだ和歌である。

「阿修羅王に、われ劣らめや やがてまた 生まれて取らむ 勝家が首」

現在、城跡には大町小学校が建てられている。そんな壮絶な歴史が刻まれた地に、子どもたちの無邪気な笑い声が響き渡る。今では、校庭に優しい光が降り注ぎ、激しい攻防戦があったことなど、ウソのようだ。

しかし、それでいいのだ。

なにより、人の笑い声が無念の死を浄化する。

あたかも、魚津城で散った多くの魂に捧げるレクイエム(鎮魂歌)のように。

参考文献

『戦国合戦地図集』 佐藤香澄編 学習研究社 2008年9月

『戦国武将の手紙を読む』 小和田哲男著 中央公論新社 2010年11月

『戦国の北陸動乱と城郭』 佐伯哲也著 戎光祥出版株式会社 2017年8月

『戦国越中を行く』 北日本新聞開発センター編 北日本新聞社 2003年7月

『越中の武将たち』北日本新聞社編集局著 北日本新聞社 1969年9月