チキ……(鯉口を切る)

すらり(鞘から刀を抜く)

チャキン……(手を返す)

いやああああ!キンキンキンキン!(刀で激しく打ち合い)

成敗。(渋いかっこいい好き)

パチン(納刀)

……ええ、ええ、かっこいいですよねえ、ワンパターンと言われようが、上様や前(さき)の副将軍様が町中をふらふら歩いている時代劇、本当に好きでした。というか、ワンパターンだからこそ、こたつでぬくぬくのんびり観ていられる、ほっとできる娯楽だったんじゃあなかろうか。いや別に夏でも春でも秋でも楽しさに変わりはないですけれどね。んでもって、柘植の飛猿(つげのとびざる。水戸黄門シリーズに登場する隠密)サマは我が永遠のアイドルです。

さて、この愛してやまない時代劇にケチ(?)つけようっていうドS――というわけでもないんですが、まあ、ちっと聞いてくださいな。

冒頭のシーン。

チキ……(おい、今、何と何がぶつかった!? 金属音だよな? なんで鯉口切ってそんな音するんだ。刀身のほうの金具はともかく、鞘は木のはずだ……鎺[はばき。鐔のすぐそばにある金具で、鞘から刀身が滑り出てしまわないようにしたり、鞘の中の刀身を保護したりする]か? 鎺がめちゃ緩いのか!?)

チャキン……(うおおい! 切羽をしっかり詰まらせろおお! 鐔がガタガタじゃないか! 死ぬ気か、死ぬ気なのか!?)

キンキンキンキン!(折れる折れる折れるっ! っのを免れても刃こぼれだらけだ! 即刻やめろおおおお!by刀好き)

パチン(あれだけ打ち合って、よく納刀できたな。曲がらなかったのかい……)

はい、うっせぇうっせぇ副音声とともにお送りいたしました、失礼いたしました。

まあこんなこと言っていますが時代劇、今も変わらず好きです。そして、やっぱりあの効果音があるとないとでは雰囲気が全然違う。効果音も楽しみの1つですね。

ところで、これだけ長々と時代劇ラブ♡を書いておきながらこの記事、時代劇のあれこれを取り沙汰しようっていう目的のものではありやせん(ごめんね)。そろそろ本題に入るといたしましょう。

刀はメインウエポンではない!?

日本刀は武器として作られた。と、何の疑問も抱かずずっとそう信じていた。あの時代劇や映画の戦闘シーンのように使われていたのだ、と。

しかし同時に、単なる武器ではない、理由は分からないが何か特別な存在であるとも無意識のうちに感じていた。

「刀は祈りである」。非常に簡潔なこの言葉を耳にしたときの不思議な感覚を今でも思い出せる。知識不足で理解はできないものの、ごく自然にすとんと腑に落ちてきたのだ。

そう、日本の刀とは、ひと言で説明するなら「祈り」なのである。

なんのこっちゃいな、とお思いだろう。大丈夫だ、私もこう言いながらどうやって説明したものか頭をひねっている。いや、書いているお前はちゃんと理解しておけや~い。

本来、刀にはけっこう細かい分類があるのだが、そこに触れていると長くてややこしくなるので、ここではざっくり日本固有の姿形をした片刃の湾刀(例外についてはいったん無視すべし)をひっくるめて「刀」と呼んでおくことにする。

武器であって武器ではないもの

刀は斬れる。それは疑いようもない。「よく斬れる」かどうかの議論はいったん横っちょに放り出しておいて、刃物だから斬れる。

しかし、斬れる=ただの武器である、といった単純な図式にはならないのが日本の刀なのである。

古墳に埋葬されている人の傍に、刀がある。神社やお寺に刀が奉納される。三種の神器のうちの1つに刀がある。

こうした事象は単なる武器としてのものではない。災厄を祓い、幸福が訪れるよう、願いを込められた存在である。そして、これこそが日本における刀の重要な役割であると考える研究者も多い。

刀身に神仏を表す文字や絵が彫られたものがある。強度の面から言えば明らかなマイナス要素となる刀身彫刻だが、これらは製作者ないし所有者の信仰によるもの、あるいは修験者による調伏のためのものと考えられている。つまり、直接的な打撃や斬撃・刺突を第一目的としたものではない、ということだ。お守りで相手を殴る、みたいな行為は今も昔もやっぱり積極的にはしないんじゃないだろうか。

神へ捧げる宝物、時に神の依代(よりしろ)、あるいは先祖の霊が宿るとされていたのが、日本における刀であった。

また、刀は武家の贈答品であった。家によっては家督を継ぐ者の証ともなった。そこには権威の象徴などといった宝物としての姿が存在する。

「使うための武器」とは思えない膨大な手間と時間

刀の製作工程に、「土置き(つちおき)」というのがある。刃を焼き入れるための準備で、それによっておおよその刃文が決まる(思った通りにはならないし、例外もあるが)。……のだが、これがまた、ものによっては狂気すら感じさせる代物なのである。

「丁子乱れ(ちょうじみだれ)」という刃文がある。わりと昔からあって、織田信長の愛刀の光忠(みつただ)や上杉謙信の福岡一文字(ふくおかいちもんじ)などもそうなのだが、この刃文を偶然の産物ではなく、意図的なコントロールのもとに作るとなると(ここの説明は非常に長くなるし本筋から離れるので割愛)、よく見るような刃長70センチくらいのものの場合、片面の土置きだけで平気で2時間はかかるという。しかも気に入らなければ全部取り去って、1から土を置き直すんだとか。刃文の準備で最低4時間、マジか……。

ちなみに、まっすぐな刃文であれば土置き自体にそこまでの時間はかからないが、シンプルな分、誤魔化しがきかず、美しく作ろうとするとけっこう難易度は高いという。

こんなとんでもない手間と時間を、ただの武器にかけるだろうか? そしてこの刃文と美しい肌を引き出すような研ぎを2週間以上もかけて丁寧に施すだろうか(現在の研ぎとは異なるものの、発生初期からかなりのレベルまで仕上げていたことが分かっている)? いや、まずやらんだろう。こんなことからも、日本の刀がどういった存在だったのかが透けて見えるのである。

ただ、まったく使わないもの、ということでもない。はじめから実用を目的として作られた簡素な刀というのもあり、現在博物館などで見られるものとは切り離して考える必要がある。ややこしいのだが、戦火をくぐり抜けた証が残る名刀も存在する。そのあたりも見ていこう。

※なお、名刀の基準はまちまちではあるのだが、本記事では量産品と対比させる意味で「名刀」という表現を使うことにする。

刀傷で戦死する兵の「異様な」少なさ

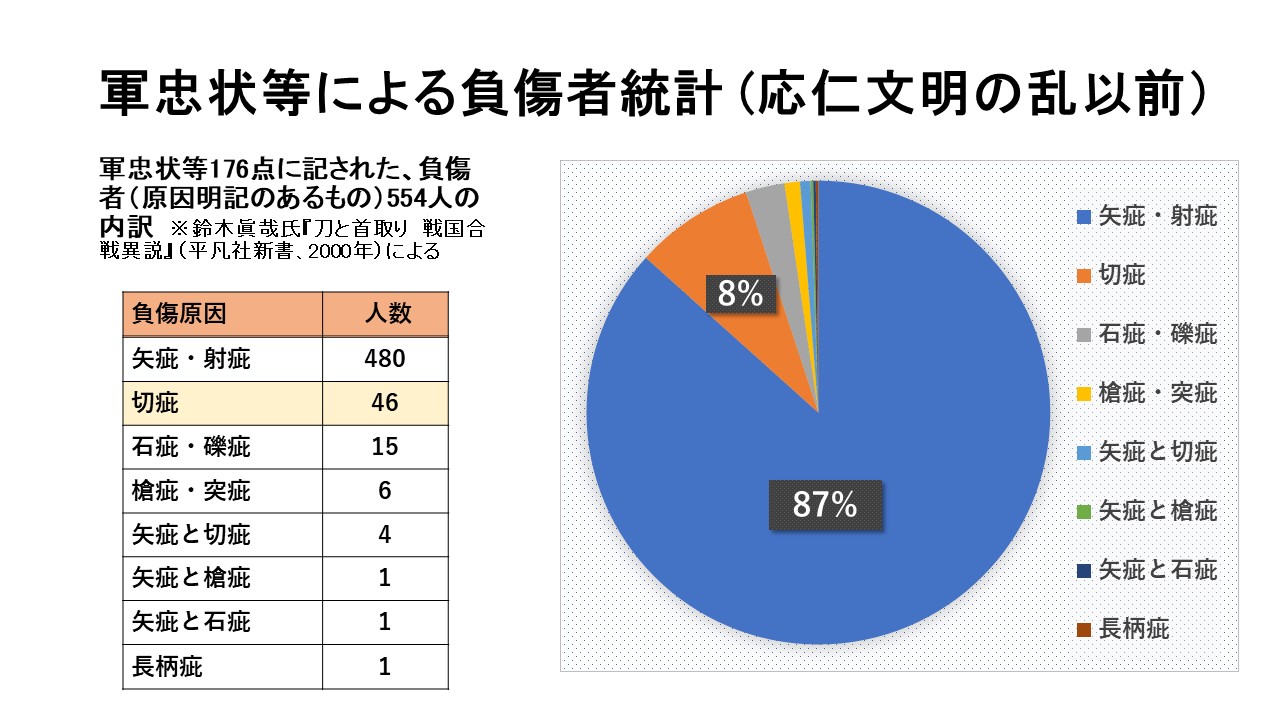

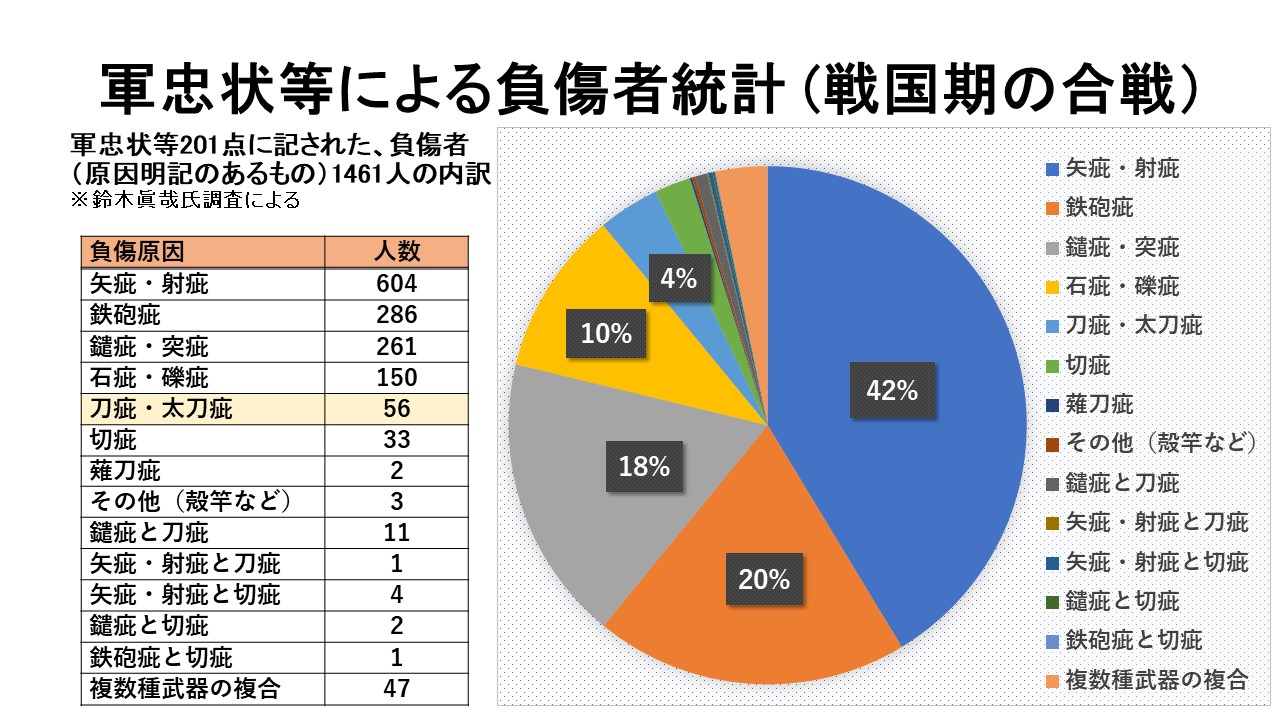

鈴木眞哉氏『刀と首取り 戦国合戦異説』(平凡社新書、2000年)によると、戦場において最も活躍したのは弓矢(鉄砲の普及後は鉄砲も)だったという。『弓矢と刀剣』『武具の日本史』などの著者である近藤好和氏も、これと同じ意見を展開している。

以降、前述の鈴木氏の著作を中心に見ていこう。

中世において、武士の道を「弓馬の道」、武士を「弓箭(ゆみや)執る身」などと呼んだ。つまり弓術と馬術が重視されており、そこに剣術は入ってこない。「太刀打」「太刀傷」という記録も、実態をよくよく調べていくとその他の武器によるものだったというのもざらだという。このあたりの認識は髙橋昌晃氏『武士の日本史』(岩波新書、2018年)でも同様だ。鈴木氏はこの現象に対し、「刀が『武』のシンボルとされていた」からだろうと述べている。

そして、負傷者の記録から刀傷の率を割り出すと、驚くべき事実が浮き彫りになったという。

ううむ、これは……。元弘3(1333)年~寛永15(1638)年が対象となっているのだが、なんと、約300年を通じて刀傷の割合が全体の10パーセントを超えることはない。戦国期にいたっては、5パーセントにも満たない。

しかも、応仁文明の乱以前については「太刀(刀)による」と明記されたものがなく、「切疵」と書かれたものすべてを刀によると見なした最大値であり、実際にはもっと低かった可能性まであるという。

近藤氏は自著『武具の日本史』の中で、「チャンバラは架空の戦闘」であって、近代演劇の剣劇を映画が取り入れて普及したものである、としている。

鈴木氏も、甲冑をまとった騎馬武者たちが日本刀を振りかざして斬り付けて回るような「チャンバラ幻想」、とギター侍(そろそろ知らない世代が出てきているだろうか……)よろしくばっさり斬り捨てている。

恐らく、これが実情なのだろう。

「誉れ傷」の謎

「誉れ傷(ほまれきず)」と呼ばれる傷痕が刀身に残る(主に刀の背にあたる棟[むね]部分)名刀がある。戦火をくぐり抜けてきた証だということで喜ばれるのだが、ここに1つ、謎がある。

「名刀については、戦場において頻繫に使われるものである、という前提や認識が、そもそもないのではないか」。

何度か刀身に触れたことのある人は実感しているのではと思うが、刀は鉄という硬い素材でありながら、非常に繊細で傷がつきやすい。ちょこっとぶつけてしまっただけで刃こぼれや刃先が曲がる、なんてこともさほど珍しくない。それは名刀でも量産品でも、同じことである。

それほどまでに繊細なのに、戦場で打ち合って傷がつくのが特別なのだろうか? 比較的打撃に弱いとされる棟にそれほどの傷がつきながら折れなかったことがすごいのだ、などというが、では、「刀は折れるもの」という認識があったということだろうか? 長時間刀で戦うのが当然なら、とっさに刃以外で敵の刃を受けることだってレアケースでもないだろう(というか、刃同士を合わせるリスクのほうが高い)。だとしたら、量産品ではない名刀についてはそもそも積極的に使用する前提ではない、と考えるほうが自然である。それは、使った結果折れてしまいました、と伝わる名のある刀の異常な少なさ、あるいは深い刃こぼれが残る名刀の少なさ(研磨を行えばある程度取れるが、それも限度がある)からも察することができる。

「○○切」という名前

もう1つ、重要な視点がある。

刀には個々に名前がつけられているものがあるのだが、そのうち「○○切」という名を持つものについてである。

鬼を斬った、幽霊を斬った、誰それを斬った、というようなものはまあエピソードという側面で考えればいいのだが、籠手を斬った、兜を割ったなど、実在する物を斬ったという理由で名前がつけられた名刀は、どう考えればいいのか。

これはつまり、この名刀が特別であって「通常ではこのようなものは斬れない」、ということを意味する。そうした切れ味がデフォルトであれば、こんな名前はつけられないからだ。包丁でニンジンやカボチャを切ったといったって別に褒めたたえられることはないようなものである。

そして、甲冑の上から斬り付けても、たいていの場合は無意味となる、ということでもある。

日本の刀についてよく言われる「折れず曲がらずよく斬れる」という特性は、いわば理想の姿であって現実そのものではない、というのは刀剣に関わる人たちの間では何となくであっても認識されていることではないかと思う(これは刀に求められる優先順位を指す、という説もある)。

刀が使われたのはどんなときなのか?

じゃあ刀はいつ使われていたのか? 今でしょ! ――っと、失礼。真剣に真剣について書きます。前章でちょいと頭使いすぎて疲れたんです……。

室内戦および町中、そして暗殺。それが刀の主戦場である。

また、合戦時にも、いわば最終手段のようにして使用されたと見られる。その場合、甲冑の隙間を狙う、斬るのではなくて叩きつけて衝撃を与え転倒させる、といった使用法だったと考えられている。

長い刀と短い刀では用途が違う?

ここまで「刀」と、ひとくくりにまとめて話してきてしまったのだが、実は刀の長さによって役割が異なることも考慮する必要がある。

刀の分類についてはこちら(刀の展示ってどうして刃の向きがバラバラなの? 刀剣のいろはと鑑賞ポイントを解説!)を参照していただければと思うが、短めの刀は小さくて愛らしい(?)見た目に反して、長いものより武闘派だ。戦場で活躍する頻度が高いのは、むしろこうした脇差・短刀の類だったと考えられている。

短めの刀の使い道は、主に接近戦で組み討ちになった際に、「敵の首を取ること」と「鎧の隙間から敵を突き刺すこと」。「鎧通し(よろいどおし)」と呼ばれる分厚い刀身の短刀もある。

実戦志向なのはむしろ小兵のほうだった、というのは、なんだか柔よく剛を制す、みたいな雰囲気があって興味深い。

幕末は刀にとっても特異な時代だった

しかしこれらの歴史を豪快に吹っ飛ばして、刀がメインウエポンとして活躍した時代が存在する。幕末である。といっても、そのうちのごく一時期なのだが。

そう、新選組である。あの時代である。御用改めである。

新選組の役割は、主に市中警備である。彼らは治安維持組織、今でいう警察のようなポジションにあった。自然、活動地域は市中や室内がメインとなる。これが鳥羽伏見の戦い以前の新選組において刀が大活躍した要因の1つではないかと思われる。

その他の勢力にとっても、刀は帯刀していても不審がられることはないし、急襲にはうってつけだ。組織と組織が正面きって対立する構造ではないが、あいつを消したい。そんな陰謀渦巻く時代、かつ室内・町中・暗殺、それらの条件が揃ったのが幕末だったのかもしれない。また、剣術道場が大いに賑わった時代でもある。かくして幕末は刀が多忙を極める、刀的超繫忙期となったのであった。お疲れ様です。

しかし新選組にしても、刀の限界を悟っていたであろう節がある。戦闘後に隊士たちが使用した刀の調査書が残されているのだが、折損・刃こぼれといった記述がずらりと並ぶ。個々の刀の強度差もある程度あるかもしれないが、つまりは破損するということだ。

また、副長である土方歳三の有名な言葉に、「これからの時代は刀では敵わない」といった趣旨のものがある。この発言と時系列は前後するが、刀や槍などの手持ち武器がメインの新選組ですら、大砲を所持して日常的に訓練していたという。うるさすぎて苦情がきたらしいが。時代の流れというのは無論あるものの、彼らが刀をこれだけで事足りる無敵の武器とは見なしていなかった(もちろん戦闘の規模や様式にもよるが)ことが窺えるのである。

刀は武士階級だけのものではない?

ところで観光地ではお土産物の模造刀や木刀をよく見かけるが、これ、実は江戸時代以前も同じだった。しかしこちらは真剣である(あ、真剣、ってふざけてるかどうかってことではなく、本物の刀、という意味ね)。観光地で本物の刀が普通に売られていたのだ。もちろん、博物館などで展示されているような名刀ではなく、安価な量産品だが、誰でも買える土産品だったことに注目していただきたい。

「刀は武士の魂」という言葉があるが、どうやらこれ、そこまで歴史の古いものではないらしい。この言葉が生まれたと見られるのは江戸後期ごろ、そうした認識が広がっていくのは明治9(1876)年の廃刀令以降のことだという。長らく武士は「弓馬の道」など乗馬と弓矢の腕を重視されてきた、というのは既に書いた通りである。

身分を問わぬ日常の光景としての刀

江戸時代、絵画的な要素の強い刃文を焼いた刀が多く生まれた。桜の花と川の流れを表した「吉野川(よしのがわ)」や、菊の花と川の流れを表した「菊水刃(きくすいば)」、大波としぶきを思わせる「濤乱刃(とうらんば・どうらんば)」、幾筋も刃文が重なる「簾刃(すだれば)」などなど。これらは主に裕福な町人の発注で作られ、刀身まわりの刀装具(とうそうぐ)にも実用から離れた絢爛豪華なデザインが多く見られるようになっていく。見て楽しむための刀であり、武士の気概といったものとは何ら関わりがない。

また、江戸時代に入ってから、徐々に刀という存在の意義に変化が見られるようになっていく。

なお、帯刀禁止令は江戸時代に数回に渡って出されたものの、刀自体の所持にまでは言及されていない。禁止されたのは「帯刀」についてだ(あ、「たてわき」と読んだ皆さま、ご同類。でも違う)。あくまで刀を腰に帯びて歩くことについての禁制である。

ごく一部だが、その内容を簡単に見てみよう。

・町人は長くて派手な刀・脇差を差して歩いてはいけない(正保5[1648]年、慶安2[1649]年)

・町人の召使いが、主人の供をするときを除き、常に帯刀していることを禁じる(慶安5[1652]年)

・幕府から給料を与えられている町人や特別な許可を得たもの以外、刀を(脇差は対象外)帯刀して江戸の市中を歩いてはならない。ただし旅行や火事・山王権現の祭りの際にはこれを許可する(寛文8[1668]年)

・全国において、武士以外が刀を差して歩くことを全面的に禁じる(天和3[1683]年)

目的としては武装解除ではなく、華美になっていたファッションへの規制である。結果的に「2本の刀を帯びて歩ける=武士の身分標識」のようになっていくのではあるが、全面禁止後もその対象は刀(大小2本差すときの大のほう)に限られ、脇差については特に規制されなかった。どころか、町人の礼装の必需品とすら見なされ、その風習は明治時代まで続いていたらしい。

つまり、当然のこととして武家以外が刀を所持している、という前提がここにはあるのだ。そして江戸時代のみならず、身分の別なく刀を所持するというのは何も不思議なことではなかった。

ちなみに、男女問わず刀には触れていた。女性が刀に触れるなんて、といった発想はかなり時代が下って近代に入ってから、更に言えば、太平洋戦争中に大勢の女性たちが軍刀を研磨している画像も残されている。江戸時代には女性の刀工もいたのだよ~。え!女性の刀鍛冶もいたってホント?刀職の種類と役割を徹底解説!

日本刀の今、そして未来へ

令和の世において、刀は武術の稽古や演武を除いて完全なる美術品である。そして、美術品として鑑賞、愛蔵するにふさわしい存在でもある。

鎌倉時代末期の絵巻物『松崎天神縁起』には刀を鑑賞する貴族の姿が描かれているが、今も昔も刀とは人を傷つけるのではなく、人を守り、穏やかに満たしていくべき存在であると強く思うのだ。

銀の三日月の守り人として

文化財はどうして保存しておかないといけないのですか? という衝撃的な1文をネットで見かけた。それはとある学芸員が投げかけられた質問で、その人は答えに詰まってしまったのだという。専門的な立場からその意義を説明することは簡単だが、どんな相手にも響く説明を、となった途端に頭を抱えてしまった、と。

私もまた、誰をも納得させうる回答が見つけられないでいる。どうして国宝や重要文化財などの刀剣を海外に流出させないような法律があるのか、国宝とは、重要文化財とは、いや、そもそもその国独自の文化を示す文化財とは。

しかし、日本刀は硬い鉄でできていると思えないほど、あまりに脆く儚い。あっという間に錆に覆われ、本来の姿――酸化鉄へと還っていこうとする。悩み立ち止まっている暇はない。歩み続けながら答えを探し、苦悩するほかないのだ。あるいはこの世を去るその日まで、答えは見つからないのかもしれないが、刀に触れたときに全身に広がる安堵感と充足感、そうした中にこそ、真実へのカギが眠っているように思えてならない。

アイキャッチ画像:葛飾北斎『職人三十六番 太刀師』メトロポリタン美術館より

【主な参考文献】

・鈴木眞哉『刀と首取り 戦国合戦異説』平凡社新書

・近藤好和『武具の日本史』平凡社新書

・髙橋昌晃『武士の日本史』岩波新書

・小笠原信夫『日本刀の鑑賞基礎知識』至文堂

・尾脇秀和『刀の明治維新 「帯刀」は武士の特権か?』吉川弘文館

・國學院大學「神に捧げた刀 神と刀の二千年」展示図録

その他、筆者の取材および実体験により構成